Стратегия дальнейшего социально-экономического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) непосредственно связана с процессами реиндустриализации их экономики [1]. Вместе с тем следует отметить, что, во-первых, страны обладают различным потенциалом и находятся на разных стадиях своего развития и реиндустриализации. Во-вторых, они используют различные модели реиндустриализации: от восстановления существовавших ранее производств до глубокой модернизации отраслей промышленности на инновационной основе, а также создания принципиально новых производств, что требует привлечения значительных объемов инвестиций. Авторы предлагают рассматривать страны ЕАЭС как «эколого-социо-экономические системы» применительно к национальным экономикам стран ЕАЭС.

Традиционные подходы к социально-экономическому прогнозированию национального развития, как правило, не учитывают сложный и циклический характер происходящих изменений (процессов); особенности реализующихся моделей реиндустриализации; взаимосвязь их с воздействием на окружающую среду и качеством жизни населения. Более того, как правило, долгосрочные прогнозы развития национальных экономик опираются на сложившиеся тренды, игнорируют интеграционные процессы между ними, а также изменения, происходящие в структуре их экономики, вызванные внедрением инноваций и переходом на новую технологическую платформу.

Структура эколого-социо-экономической системы в данном исследовании определяется исходя из предпосылки социальных взаимодействий и участия людей во всех происходящих социально-экономических процессах. Стратифицированная структура состоит из страты управления (процессы организационно-управленческих и политических решений, влияющих на развитие территории) и страты субъектов хозяйствования (производство, бизнес, здравоохранение, культура, образование, ЖКХ). Влияние процессов в страте управления непосредственным образом отражается на процессах, происходящих в страте хозяйствующих субъектов [2]. И на ту, и на другую оказывают влияние факторы внешней среды (экологическое воздействие; политические решения и законодательные акты; изменение тарифов, рыночные законы, поведение хозяйствующих субъектов-конкурентов) [3]. Но и та, и другая страта имеют непосредственное влияние на изменение последствий социального характера индустриального развития.

В целях моделирования процессов реиндустриализации с учетом их многообразия и особенностей конкретных стран – членов ЕАЭС была поставлена задача создания базы данных, которая могла бы обеспечить исходной информацией сценарные экономико-математические модели развития национальных экономик. Первым этапом создания БД является разработка ее структуры.

С целью постановки технического задания на разработку БД было проведено предпроектное обследование. При проведении предпроектного обследования использовались следующие методы сбора информации: опрос, изучение документов, анкетирование. Далее был проведен анализ полученных в ходе предпроектного обследования данных и определены зависимости между сущностями БД.

Базовый функционал должен позволять хранить структурированные исходные «сырые» (raw) данные и позволять аналитику группировать показатели в отчетах при рассмотрении того или иного сценария реиндустриализации. Разработка структуры базы данных включала в себя следующие три шага:

а) построение модели предметной области,

б) концептуальное проектирование,

в) логическое проектирование.

Построение модели предметной области: сущности, атрибуты, связи

Предметная область включает в себя следующие информационные объекты:

- страна – член ЕАЭС: Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Кыргызстан, Республика Армения;

- каждая национальная экономика стран – членов ЕАЭС представляется в виде эколого-социо-экономической системы;

- национальная экономика характеризуется ограниченным множеством показателей;

- показатели, характеризующие ее состояние и изменение, представляются в виде временного ряда за 2000–2015 гг.;

- национальные экономики рассматриваются как независимые друг от друга системы;

- показатели, характеризующие состояние системы, считаются независимыми друг от друга, что обеспечивает их достаточность и минимальную избыточность;

- существующие взаимосвязи показателей между группами в рамках отдельной национальной экономики как экологической системы определяются гипотезами, имеющими формальное описание;

- вероятные изменения состояния экологических систем описываются сценариями реиндустриализации стран – членов ЕАЭС, которые задаются изменениями (временными рядами) ключевых показателей.

Базовыми объектами в данной задаче выступают Страна, Подсистемы, Показатели, Значения Показателей. Информация о подсистемах структурно соответствует Показателям, поскольку требует хранить только название и значения подсистемы и в качестве каких-либо данных в работе активно не используется. Поэтому было принято решение объединить Подсистемы и Показатели, добавив при этом требование хранить значения показателей в древовидной форме, где первым уровнем иерархии как раз и будут Подсистемы. Это требование также позволяет группировать показатели для удобства использования (рис. 1).

Рис. 1. Группировки показателей, характеризующих базовые объекты

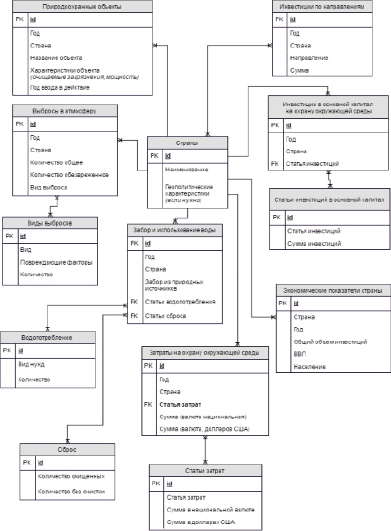

На рис. 2 представлена ER (Entity-Relationship) диаграмма, отражающая взаимодействие сущностей, с которыми планируется работать.

Концептуальное проектирование

В настоящее время реляционная модель данных является практически стандартом, на который ориентируются многие существующие системы управления базами данных [4]. Уровень абстракции в реляционных БД выше, чем в сетевых или иерархических моделях. Также представление данных в реляционных БД не зависит от способа их физической организации.

Рис. 2. ER диаграмма (Entity-Relationship)

Реализация средствами реляционных баз данных не позволяет напрямую хранить древовидные данные в одной таблице. Для хранения древовидной структуры показателей была использована схема, в которой таблица участвует сама с собой в отношении «один-ко-многим». Для хранения иерархии использованы 2 столбца – первичный ключ (id), характеризующий любой элемент и столбец, хранящий в себе код родительского элемента (idРодителя).

Для элементов, находящихся на верхнем уровне иерархии, родитель отсутствует, соответственно, в поле idРодителя, в зависимости от используемой СУБД, будет храниться или 0 (код несуществующей записи, при нумерации с 1) или NULL. Для оптимизации производительности также добавлен столбец «Есть Потомки», который позволяет для любой отдельно взятой строки определить – является ли она листом дерева (= 0), то есть не имеет потомков или ссылкой на группу показателей (> 0) без дополнительных запросов к БД (данный функционал требует дополнительной операции при добавлении/удалении потомков).

Предложенная структура базы данных обеспечивает возможность хранить суммарные значения по группе из нескольких показателей и значения единичных показателей.

Логическое проектирование реляционной БД

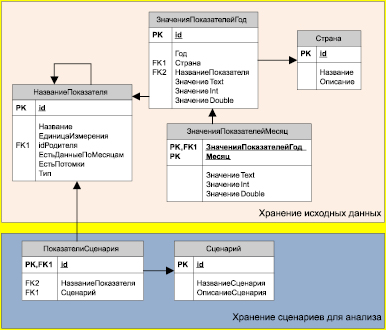

Внутри БД было выделено 2 подсистемы – для хранения исходных данных и для хранения сценариев для анализа. Для хранения списка исследуемых подсистем было решено использовать первый уровень вложенности – элементы, у которых нет родителей. На рис. 3 приведена схема структуры базы данных, которая содержит входящие в БД таблицы и справочники, а также связи между ними.

Определение структуры базы данных (записи; элементы данных; связи между записями)

Схема данных содержит описание содержания, структуры и различных ограничений целостности, которые используются для создания и поддержки БД. Схема БД определяет таблицы и поля для всех таблиц.

Рис. 3. Структура базы данных

При проектировании структуры таблиц принимались во внимание требования к нормализации. Поскольку база данных будет использоваться для вычислений на основе хранящихся в ней данных, более одного значения в кортежах для каждого из атрибутов недопустимо [5]. Таким образом, ограничения первой нормальной формы принимались во внимание еще на этапе подготовки данных для предварительного анализа. Данные в источниках, из которых будет пополняться база данных, уже изначально также соответствуют первой нормальной форме.

Ограничения целостности данных учтены при создании первичных и внешних ключей. Вспомогательный контроль используемых данных реализуется на уровне допустимости типов значений при вставке в таблицы. Какие-то дополнительные ограничения целостности не требуются. СУБД уже при таких ограничениях целостности не позволит вставить показатели, основывающиеся на несуществующем ключе. Также невозможно корректно вставить в качестве числового показателя, к примеру, текст.

Выбор СУБД и других программных средств

Администрирование базы данных выполняется посредством SQL Management Studio. Для управления базой данных и разработкой модели данных использованы следующие программные средства:

- MS Visio;

- MS SQL Server Express;

- средство работы с базой данных MS Management Studio;

- язык запросов SQL.

Созданная структура данных уже обладает оптимальным набором индексов для выбранной задачи. Все необходимые столбцы, используемые в фильтрах запросов, уже являются либо первичным, либо внешним ключом. Однако, если в процессе эксплуатации базы данных будет замечена недостаточная производительность при выполнении сложных аналитических запросов, пользователь с ролью администратора может добавить необходимые индексы.

Обоснование СУБД

Плюсы MS SQL – в случае лицензии express для локального (по факту однопользовательского) использования до 10 гигабайт (актуальная версия) является бесплатной.

Удобные инструменты для работы с БД (SQL Management Studio), использование привычной для пользователей платформы Windows, что снижает затраты на обучение.

Заключение

В настоящее время в связи с большим объемом информации приоритет исследований смещается к разработке интеллектуальных систем, способных выявить скрытые от внешнего наблюдения процессы внутри объекта, спрогнозировать его поведение и предложить необходимые управляющие воздействия. Такие интеллектуальные базы данных создаются и актуализируются в результате обработки больших объемов данных. Поэтому создание информационной базы данных, характеризующих процессы реиндустриализации, качества жизни населения и изменения окружающей среды стран ЕАЭС, требует нового подхода к разработке технологий ее системной обработке. Решение проблемы обоснования сценариев реиндустриализации стран ЕАЭС должно опираться на интеграцию и комплексный анализ разнородных массивов первичных данных о состоянии выбросов и сбросов, полученных из различных источников наземных наблюдений различными методами измерений.

Статья подготовлена в рамках проекта № 5164/ГФ4 «Моделирование сценариев динамичного развития региональных эколого-социо-экономических систем в условиях реиндустриализации стран ЕАЭС», выполняемого НУ «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза», г. Караганда.