Характерной особенностью прудового рыбоводства в Кабардино-Балкарской республике является география хозяйств с чрезвычайно разнообразными эколого-фенологическими условиями. Основная площадь водоемов (около 70,6 %) республики, отличающихся длительным вегетационным периодом с большим запасом кислорода и трофической цепи, сосредоточена в степной зоне республики в горной – 12 и в предгорной –17,4 %. В указанных зонах, особенно в горной части республики, прудовое рыбоводство развито слабо, а в предгорной зоне имеются благоприятные для рыбоводства эколого-фенологические условия.

По существующим представлениям деструкция органического вещества и реминерализация органических форм биогенных элементов протекает в основном при температуре воды не ниже 8,0–10 °C, а при понижении температур замедляется из-за опускания трудноразлагаемых органических веществ. В связи с этим видовой состав и численность гидробионтов должна уменьшаться в зональном аспекте.

При изучении формирования температурного режима глубинных вод в горной и предгорной зонах обнаружен ряд процессов, ведущих к быстрой адвекции вод из верхних в глубинные, их действие вызывает быстрое поступление на глубинные участки вод с повышенным содержанием кислорода и фитопланктона и органического вещества, продуцируемого фитопланктоном в трофогенном слое. Такие процессы, идущие ежегодно весной и осенью, должны вызвать увеличение численности микроорганизмов в пониженных температурных слоях водоема. Для проверки данной гипотезы нами изучались видовой состав и распределение бактериопланктона и бактериобентоса в вегетационный период развития процессов обновления.

Целью данной работы было продолжение начатых ранее исследований дифференцированного изучения фазы продукционного процесса рыбоводных прудов. В основе исследований лежит анализ видового состава бактериопланктона и бактериобентоса.

Материалы и методы исследования

Материалы были получены во время экспедиционных работ в 2003–2005 гг., с мая по 25 октября. Для этого в каждой зоне были выбраны по два водоема (пруда), типичных для исследуемых географических зон по морфометрическим показателям. Пробы воды отбирали с помощью бутылочного пробоотборника Францева, для химических – батометром Рутнера.

Физико-химические и продукционные характеристики прудов исследованы общепринятыми методами с использованием приборов: кислородомера КЛ-115 с термистором, иономера Radelkis, микроскопа Ergobag, сцинтилляционного счетчика Mark-2. Органическое вещество (ОВ) илов в виде С орг. определяли на газохроматографическом анализаторе СNН-1. Общее количество бактерий (ОКБ) подсчитывали на мембранных фильтрах Synpor (диаметр пор 0,17 мкм) после окрашивания их эритрозином.

Бактериальную продукцию определяли по темновой ассимиляции СО2, используя различные коэффициенты. Валовую величину аэробной и анаэробной деструкции ОВ в илах рассчитывали по поглощению ими О2 и выделению СО2, учитывая реассимиляцию СО2, траты С орг на метаногенез.

Результаты исследования и их обсуждение

Источниками водоснабжения для водоемов служат горные реки. Все реки республики принадлежат бассейну реки Терек, который своим средним течением пересекает республику.

Физико-химические и продукционные исследования, проведенные нами, выявили возможные пути влияния зонально-климатических факторов на биопродукционные процессы (табл. 1).

Таблица 1

Биогидрологическая характеристика водоемов в зональном аспекте

|

Экологогеографические зоны |

Продолжи-тельность вегетацион-ного периода (в днях) |

Площадь водоемов, га (70–75) |

Глубина, м |

Температура, °C |

О2, мг/л |

pH |

Карбонаты, мгО/л |

Метан пекл СН2/л |

Фотосинтез(ф), мгО/л (свет) |

|

Горная |

1–1,5 |

91–110 |

1,5–1,8 |

18,7–19,6 |

11,3–10,1 |

8,1–7,5 |

3,0–3,1 |

2,7–2,9 |

25–26,1 |

|

Предгорная |

2–3,1 |

110–115 |

1,7–2,5 |

20,9–22,7 |

10,6–10,8 |

7,6–7,9 |

4,1–4,6 |

3,1–3,4 |

26,3–27,8 |

|

Степная |

4,5–8 |

95–100 |

1,9–3,6 |

23,8–25,7 |

9,3–9,5 |

8,5–8,8 |

5,5–5,8 |

5,8–6,1 |

28,2–28,7 |

Как видно из данных таблиц, подобранные пруды повторяют зональность их расположения по площади, глубине, температурному режиму и по химическим показателям. Действительно, по сумме активных температур пруды предгорной и степной зон превосходят самую холодную зону (горная) в 1,5 раза. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что сумма температур в степной зоне составляет 3100–3200 °C.

На территории горной зоны этот показатель колеблется в пределах 1300–1400 °C и предгорной зоне – 2200–2300 °C.

Таким образом, есть основание предполагать, что видовой состав бактериопланктона и бактериобентоса в разных зонах должен быть различен вследствие большого разнообразия эколого-фенологических условий (табл. 2).

Таблица 2

Микробиологическая характеристика рыбоводных прудов по усредненным данным

|

Экологофенологические зоны |

Бактериопланктон |

Грибы (Г), диспор/мл |

Б, мг/л |

Ассимиляция, мкг О/(л. сут) |

ПБ, мг О/(л.сут) |

ОМ, мкл СН4 /(л.сут) |

||||

|

ОКБ, х10 |

СБ, х10 |

СО2 |

ацетата |

гидролизата |

0,5 м |

7дней |

||||

|

Горная |

4,67 |

230 |

1,6 |

0,71 |

5,69 |

0,43 |

0,56 |

0,08 |

0,39 |

0,30 |

|

Предгорная |

4,81 |

280 |

3,61 |

0,76 |

5,45 |

0,55 |

0,62 |

0,09 |

1,46 |

3,0 |

|

Степная |

5,25 |

820 |

3,82 |

0,81 |

5,85 |

0,72 |

0,7 |

0,11 |

1,68 |

3,55 |

Примечания: ОКБ – общее количество бактерий; СБ – сапрофитные бактерии; Б – сырая биомасса бактерий; ПБ – продукция бактериальной биомассы; ОМ – окисление метана.

Полученные результаты (табл. 2) отражают зависимость времени генерации бактерий от температуры воды. С мая по октябрь среднее время генерации равнялось 48 часов с колебаниями от 10 до 150. Медленнее всего бактерии размножались ранней весной и осенью, в несколько раз быстрее летом.

По материалам обследования в мае – сентябре 2004 г. содержание сапрофитных бактерий колебалось в пределах 230–820 в 1 мл. Некоторое увеличение числа сапрофитных бактерий произошло в степной зоне вследствие попадания сточных промышленных и бытовых вод в речной сток реки Малки. Количество сапрофитных бактерий в течение вегетационного периода представлено в табл. 3.

Таблица 3

Общая гидробиологическая характеристика рыбоводных прудов разных категорий

|

Экологофенологические зоны |

Категории прудов |

Глубина, м |

Т, °C |

О2, мг/л |

СН4 Мг/л |

Численность (кл(диаспор/мл) микробиального планктона |

Б, мг/л |

Ассимиляция, мкг с/(л.сутки) |

Общая активность бактериопланктона |

|||||||

|

ОКБ, х10 |

СБ, х10 |

Г, х10 |

Дрожжи |

СО2 |

ацетата |

гидролизата |

ОМ, мкл СН4/(л.сут) |

G, час |

ПБ,мг О/(л.сут) |

|||||||

|

Горная |

1 |

1,8 |

22 |

10,7 |

2,81 |

8,7 |

235 |

65 |

70 |

2,9 |

108 |

9,5 |

2,6 |

110 |

50 |

0,82 |

|

2 |

1,5 |

21 |

10,2 |

2,65 |

9,1 |

245 |

57 |

65 |

2,3 |

104 |

9,1 |

2,3 |

95 |

45 |

0,80 |

|

|

Предгорная |

1 |

2,5 |

23 |

10,1 |

2,95 |

9,7 |

285 |

71 |

73 |

3,1 |

115 |

10,5 |

3,1 |

235 |

60 |

0,90 |

|

2 |

2,0 |

24 |

10,4 |

3,1 |

9,1 |

295 |

70 |

78 |

4,2 |

120 |

12,3 |

3,6 |

245 |

70 |

0,92 |

|

|

Степная |

1 |

3,5 |

26 |

9,4 |

5,85 |

12,3 |

850 |

120 |

140 |

5,2 |

140 |

17,2 |

4,8 |

225 |

80 |

0,95 |

|

2 |

2,5 |

27 |

9,5 |

6,1 |

11,1 |

910 |

110 |

115 |

5,4 |

160 |

19,9 |

5,2 |

285 |

90 |

0,98 |

|

Примечания: G – время удвоения ОКБ; ОКБ – общее количество бактерий; СБ – сапрофитные бактерии; Б – сырая биомасса бактерий; ПБ – продукция бактериальной биомассы; ОМ – окисление метана.

Проведенные исследования показали, что при близкой температурной вегетационной стагнации рыбоводные пруды по гидробиологическим критериям достаточно гетерогенны.

Высокий уровень ОКБ и его биомасс отмечался на всей акваметрии степной зоны, так как в водосборы этого района поступают переработанные стоки – эти трофические показатели достигали максимума. Здесь особенно многочисленны оказались водные грибы и дрожжи, а количество аэробных сапрофитных бактерий выше в степной зоне на 27,3 по сравнению с горной и на 33,0 % с предгорной.

Поступающие в водосборные места переработанные стоки содержат, помимо лигнина и клетчатки, большое количество легкогидролизуемых веществ, которые судя по скоростям ассимиляции 14С-соединений, энергично разрушались уже в ближайшей к коллектору зоне.

Здесь же были максимальными и другие функциональные характеристики бактерий, что видно из табл. 3. В связи с этим мы изучили распределения сапрофитных бактерий в толще воды в течение суток (суточный эксперимент). Проводилось параллельно изучение суточных изменений в распределении общей численности бактериопланктона в двух нагульных прудах колхоза им. Петровых (степная зона).

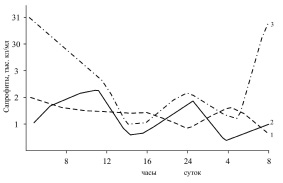

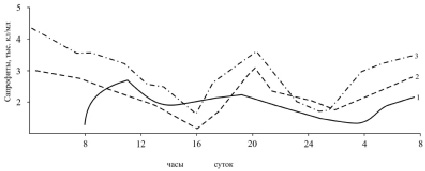

Первый пруд отличался большой глубиной и меньшей проточностью; второй – большей проточностью и меньшей глубиной. Как видно из кривых, представленных на рис. 1 и 2, в обоих прудах численность изучаемых бактерий возрастала с глубиной, а распределение их имело общие черты. Так, в поверхностном и придонном слоях воды обоих водоемов отмечено повышение числа бактерий с 8 до 12 ч дня с последующим снижением. Первый минимум численности сапрофитов в воде второго пруда приходился на 16 часов, а первого – между 16 и 20 ч. Подъем числа бактерий в воде второго пруда приходился на 20 ч, а первого – на 24 ч. В 4 ч утра в воде обоих прудов наблюдалось снижение численности указанных бактерий, а затем – новый подъем.

Сопоставление данных суточного распределения сапрофитных бактерий и зообентоса в обоих прудах показывает (смотри рис. 1 и 2), что подъем численности бактерий в поверхностном слое воды совпадал со снижением численности зоопланктона в этом горизонте, а снижение – с подъемом численности зоопланктона.

Рис. 1. Суточное распределение сапрофитных бактерий в воде первого пруда (степная зона): 1 – глубина – 20 см, 2 – глубина – 150 см, 3 – глубина – 350 см

Рис. 2. Суточное распределение сапрофитных бактерий в воде второго пруда (степная зона): 1 – глубина – 20 см, 2 – глубина – 120 см, 3 – глубина – 250 см

С увеличением глубины снижение числа сапрофитных бактерий сопровождалось подъемом численности зоопланктона, а подъем числа этих бактерий – со снижением количества зоопланктона в этом слое воды, т.е. между численностью сапрофитных бактерий и зоопланктоном наблюдалась обратная связь, что свидетельствует о выедании микроорганизмов рачками-фильтратами.

Таким образом, проведенное исследование за суточным вертикальным распределением в прудовой воде тотального бактериопланктона, сапрофитных бактерий и других гидробионтов показало, что на численность микроорганизмов влияет не только прозрачность воды и содержание органического вещества, но и другие гидробионты.

Наши наблюдения являются первыми исследованиями такого плана на прудах и подтверждают данные профессора С.Ч. Казанчева [1, 2] о том, что рачки-фильтраты являются существенным, а иногда основным фактором снижения численности бактерий в воде эвтрофных водоемов.

Выводы

1. Полученные материалы позволили выявить некоторые общие экологические тенденции в ходе изменений интенсивности и направляемости микробиологических процессов.

2. С ростом трофического статуса рыбоводных прудов возрастает роль бактериальных ценозов, в том числе анаэробных.

3. Усиление антропогенного воздействия на пресноводные экосистемы приводит к значительным изменениям естественной структуры бактериальных сообществ, в первую очередь бентосных.

4. Повышенное содержание сапрофитных бактерий в водоемах следует рассматривать как результат усвоения ими прижизненных выделений флорой, а также активность разложения аминокислот и других соединений эпифитной микрофлорой.

Рецензенты:

Калабеков М.И., д.в.н., профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, КБГАУ им. В.М. Кокова, г. Нальчик;

Карашаев М.Ф., д.б.н., профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, КБГАУ им. В.М. Кокова, г. Нальчик.

Работа поступила в редакцию 23.09.2014.