Осознание важности и особого значения знаний и информации как доминантных ресурсов общества и экономики XX–XXI веков стало насущным фактором мирового развития. В таком контексте пристального анализа требуют изменения в самой конструкции экономики, выявление закономерностей функционирования и взаимодействия ее различных секторов. Поскольку основные виды экономической деятельности организуются в глобальных масштабах, неотъемлемым, определяющим условием поведения экономических агентов становится использование эффектов сетевого взаимодействия.

В условиях высокой динамики изменения окружающей среды и усложнения процессов взаимодействия актуализируются вопросы изучения трансакционного сектора как составляющей экономической системы на разных иерархических уровнях.

Понятие трансакционного сектора экономики было введено в оборот экономических терминов Д. Нортом и Дж. Уоллисом в 1986 г. при определении размера трансакционных издержек в американской экономике [13].

В настоящее время имеются различные суждения по поводу сущностного содержания трансакционного сектора и его состава. Ряд исследователей приходят к мнению о том, что к трансакционному сектору относятся институты-организации, деятельность которых способствует совершению трансакций [3, 7, 12].

Например, деятельность банка как института направлена на облегчение процесса поиска агента с целью заключения договора займа, что позволяет снизить трансакционные издержки заемщика по поиску информации о заимодавце, риски и издержки оппортунистического поведения заимодавца. Тогда банк или банковскую сферу в целом можно рассматривать как составляющую трансакционного сектора экономики.

О необходимости развития отраслей, обслуживающих производственные процессы для создания нормальных экономических условий функционирования рынка и формирования рыночной среды, рассуждали многие ученые-экономисты. Развитие трансакционного сектора сокращает издержки обращения, приводит к росту внешней торговли и экспортных отраслей, созданию капитала для развития промышленности. И именно поэтому целесообразно и необходимо государственное регулирование развития этого сектора экономики.

Трансакционный сектор экономики служит одним из регуляторов национальной экономики, представляя производителям информацию об общественных потребностях и способствуя переливу производственных ресурсов из одного сектора трансформационной экономики в другой и внутри отдельных секторов. Поэтому трансакционный сектор объективно может рассматриваться как необходимый элемент воспроизводства валового общественного продукта, как форма реализации движения составных его частей [5].

По мнению И.Ш. Хасанова, «трансакционная методология изучения общественного воспроизводства предполагает рассмотрение функционирования экономической системы с точки зрения взаимодействия в определенной последовательности разнообразных трансакций в воспроизводственном процессе, а также выделения ведущих трансакций, прежде всего тех, которые обеспечивают взаимосвязь экономических секторов в общественном воспроизводстве» [9]. Значимость изучения трансакционного сектора экономики обусловлена тем, что экономический рост возможен только в условиях нормальных пропорций между трансакционным и трансформационным секторами экономики.

М.Б. Ерзнкян делает вывод о том, что существуют веские причины сосредоточения внимания именно на трансакционном секторе, поскольку его динамика «является в определенной мере индикатором происходящих в экономике и обществе институциональных изменений», а также определяющей для динамики развития государств и социально-экономической системы в целом [2].

В последнее время внимание исследователей уделяется вопросу оценки, определения уровня развития трансакционного сектора региона.

В своем исследовании Ю.А. Карпов отмечает, что «неравномерность развития трансакционного сектора в регионах Российской Федерации и отсутствие необходимых институтов для его полноценного функционирования… делают актуальной прикладную задачу по измерению объемов, выявлению динамики и факторов роста трансакционного сектора (ТС), а также выработке целевых программ по оптимизации его структуры в российских регионах» [3].

Е.В. Попов и М.А. Гембий рассматривают данные об объеме, структуре и динамике трансакционного сектора в качестве элемента оценки уровня экономического развития региона.

Проводимые в настоящее время исследования, связанные с проблематикой трансакционного сектора на макро- и мезоуровнях, в основном, касаются общих вопросов его состояния и развития (тенденции роста, структурные изменения, возникающие кризисные явления и т.д.). Вывод, который можно было бы сделать по результатам существующих исследований, состоит в том, что определенный количественный рост трансакционного сектора экономики не сопровождается его качественным развитием. С одной стороны, трансакционный сектор признается в качестве значимого фактора развития экономики, в то же время не уделяется достаточно внимания вопросу соотношения развития трансакционного сектора и трансформационного сектора, а также степени влияния развития трансакционного сектора на экономику в целом. Одной из главных причин, тормозящих развитие исследований в данном направлении, является отсутствие подходов к решению вышеуказанных задач и инструментов анализа взаимосвязей в рассматриваемой экономической системе.

Принимая во внимание современные тенденции развития мирового хозяйства (активное использование информационных технологий, превращение инновационного процесса в постоянно действующий фактор развития, высокие скорости изменений, обостряющаяся конкуренция), инициирующие формирование нового типа хозяйствования на основе сетевой концепции, представляется необходимым исследовать особенности взаимовлияния трансакционного сектора и обслуживаемого им трансформационного сектора в контексте сетевого взаимодействия и сетевой организации экономики.

По М. Кастельсу сеть представляет собою «организующее коммуникационное средство в экономике» [4], оказывающее решающее влияние на социально-экономическую активность путем трансформации организационных форм в бизнесе и других сферах деятельности. Традиционные организации, компании, корпорации трансформируются в сетевые структуры – «самопрограммирующиеся, самоуправляющиеся, основой для которых служат принципы децентрализации, участия и координации» [4]. Развитие информационных технологий приводит к эволюции современных экономических систем, развитию нерыночных механизмов регулирования и сетевых организационных структур. Таким образом, возникает своего рода безотраслевая, сетевая экономика, основанная преимущественно на горизонтальных связях [10]. Возрастающая роль сетевых отношений требует более пристального рассмотрения сетевой экономики с позиций ее влияния на структуру экономического пространства [6]. Поэтому трансакционный сектор (его составляющие) необходимо рассматривать не в отрыве от других секторов (как это было сделано в ряде исследований при расчете доли данного сектора в структуре экономики, анализе его динамики), а в составе структур в экономике, основанных на горизонтальных связях. Более того, примечательная особенность сети как одного из механизмов координации воздействий экономических агентов состоит в ее влиянии на экономические процессы посредством механизма синергии, инициируя возникновение мультипликативных синергетических результатов, основанных, прежде всего, на сотрудничестве и взаимодействии.

Поскольку сетевая природа современной экономики задает определенные условия функционирования предприятий и отраслей, для целей оценки степени влияния трансакционного сектора на экономическое развитие необходимо представить «иное видение» трансакционного сектора в составе экономики региона, позволяющее учитывать сетевые взаимосвязи. И здесь основным вопросом является вопрос идентификации сетевых взаимосвязей трансакционного сектора с другими составляющими экономики региона.

В качестве формы организации сети в решении поставленной задачи целесообразно рассмотреть кластер. М. Портер, один из первых разработчиков кластерной модели в связи с исследованиями в области конкурентоспособности стран и регионов, определил кластер как группу «географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [8].

Ряд исследователей с убежденностью отмечают, что кластеру присущи черты сети [6, 11]. К ним относятся: открытые границы для сотрудничества и взаимодействия и привлечения новых участников; подвижная внутренняя структура; способность к быстрой реконфигурации; интеграция в общий контекст совместной идеи. Как для сети, так и для кластера характерен эффект экономии на трансакционных издержках. Сетевая природа кластера определяется наличием множественности различных (внешних и внутренних) социально-экономических взаимоотношений. Реальный кластер есть группа предприятий, которые не просто соседствуют территориально, но объединяются в сеть, нацеленную на достижение определенного общего результата, причем, как правило, в этой сети необходимо присутствие компаний, представляющих разные отрасли (не случайным образом, а по принципу комплементарности ресурсов и компетенций) [11].

Исследование кластеров является на сегодняшний день весьма актуальным как с точки зрения теории, так и практики, поскольку функционирование кластеров является одним из локомотивов развития региональной экономики. Опыт США показывает, что ни отраслевая структура, ни наличие новых высокотехнологичных отраслей не определяют в полной мере экономический рост региона. Наиболее динамичное развитие получают те регионы, где сформировались промышленные или инновационные кластеры [1]. Вхождение в состав кластера привносит конкурентные преимущества компании. Присутствуя в составе кластера, организация получает ряд преимуществ от использования развитой сети социально-экономических связей: простота привлечения инвестиций, организация и участие в научных разработках, привлечение к сотрудничеству надежных партнеров и др. В таком контексте кластер выступает в качестве инструментария исследования влияния трансакционного сектора на развитие региона.

Для построения модели «трансакционный сектор – экономика региона» необходимо определить, каким образом трансакционный сектор может быть представлен в составе кластеров региона.

В структуре любого кластера можно выделить ключевую отрасль, определяющую его специализацию, и дополнительные, обслуживающие отрасли. Для того, чтобы территориально близкие предприятия, специализированные в рамках одной отрасли, могли функционировать в качестве единого кластера, необходимо наличие хорошо развитого сервиса (включая услуги маркетинговых, консалтинговых, юридических компаний) и постоянное участие научного сообщества, результатом которого являются новые разработки и инновации [11]. Отмеченные сервисные услуги наряду с другими (финансовые, торговые) в составе кластера представляют собою не что иное, как ключевые элементы составляющих трансакционного сектора. По сути, трансакционный сектор «растворяется» в структуре кластера, принимающего на себя функцию обслуживающего характера.

Конечно, возможен вариант регионального кластера, ключевой отраслью которого будет представлена отрасль, являющаяся составляющей трансакционного сектора.

Однако не все виды деятельности, относящиеся к трансакционному сектору, могут войти в состав того или иного кластера. Тем не менее не следует исключать влияния данной составляющей на экономику региона, что должно быть учтено в модели «Трансакционный сектор – экономика региона».

Обслуживающий характер трансакционного сектора региона предполагает его органичную интеграцию в кластерно-сетевую структуру экономики.

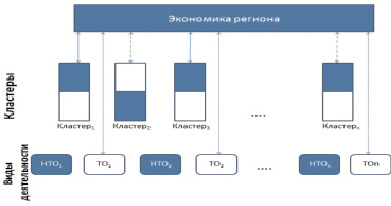

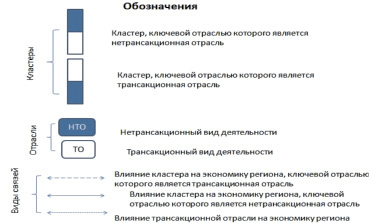

На рисунке представлена кластерно-сетевая модель трансакционного сектора экономики региона, включающая в себя:

а) обслуживающие отрасли в составе кластера;

б) ключевые отрасли в составе кластера;

в) отрасли, не включенные в состав какого-либо кластера региона.

Для каждого из этих вариантов необходимо определить характер их влияния и получить оценки степени такого влияния. Представляется возможным воспользоваться математическим аппаратом, позволяющим идентифицировать и исследовать связи в кластере. Применительно к объекту исследования потребуется адаптация выбранного метода анализа кластерных взаимосвязей.

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующую гипотезу нашего исследования: трансакционный сектор как социально-экономическая подсистема экономики региона вызывает импульсы ее развития, распространяя их на другие подсистемы посредством мультипликативного эффекта и на основе иерархических и кластерно-сетевых взаимосвязей под влиянием эффективно функционирующей институциональной структуры.

Субъекты кластерно-сетевой модели трансакционного сектора экономики региона

Последовательное подтверждение гипотезы предполагает реализацию следующего алгоритма исследования:

- построение модели, отражающей сетевые взаимосвязи в системе «Трансакционный сектор – экономика региона» и описание характера взаимосвязей;

- определение состава параметров (состав переменных) трансакционного сектора, оказывающих влияние на параметры (показатели) развития экономики региона;

- идентификация региональных кластеров;

- построение математической модели, характеризующей выявляемые связи;

- определение состава синергетических импульсов развития региона, исходящих от трансакционного сектора;

- оценка интегрального результата влияния трансакционного сектора на экономику региона в рамках кластерно-сетевого подхода.

При этом ключевым звеном алгоритма является построение модели, отражающей сетевые взаимосвязи в системе «Трансакционный сектор – экономика региона» и описание характера взаимосвязей.

Рецензенты:Третьякова Е.А., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономическая теория», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь;

Прудский В.Г., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент», ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г. Пермь.

Работа поступила в редакцию 05.08.2014.