Эффективность проведения лечебных мероприятий у женщин с миомой матки во многом определяется точностью диагностики этого заболевания. В настоящее время для диагностики и оценки динамики роста данной опухоли широко используются различные методы исследования [1–4]. Однако большинство оцениваемых диагностических признаков в гинекологической практике выражаются качественными показателями, поэтому из множества клинических, лабораторных и инструментальных признаков необходимо извлекать те, которые могут стать ключевым для понимания клинической ситуации и достаточные для решения конкретной диагностической задачи [5]. В этом плане наибольший интерес вызывают поиск тех диагностических критериев, которые позволяют не столько диагностировать миому, сколько прогнозировать и оценивать характер ее роста и возможные исходы лечения [6]. Возможности лабораторных методов для реализации этих задач, на наш взгляд, недостаточно изучены, хотя их перспективность в диагностике миом отмечена в ряде работ [7, 8].

Цель исследования

Изучение возможности использования показателей сыворотки крови и суточной мочи для диагностики и оценки интенсивности роста миомы матки.

Материалы и методы исследования

На базе Курганской городской больницы № 2 Кургана были обследованы 78 женщин, госпитализированных по поводу миомы матки. Возраст пациенток составил от 32 до 55 лет. Средний возраст первичного выявления миомы матки составлял 34,4 ± 2,0 года, длительность заболевания колебалась от 4 до 10 лет. На проведение клинических исследований получено разрешение комитета по этике при ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздравсоцразвития РФ.

В работе изучали изменения биохимических показателей в системном и местном кровотоке, для чего у всех обследуемых пациенток производили забор крови венепункцией локтевой и маточной вены в период операции. Дополнительно исследовали суточную мочу, которую собирали в течение суток до операции. В сыворотке крови пациенток определяли концентрацию продуктов деградации органического матрикса соединительной ткани: силовых (СК), глюкуроновых (ГУК) кислот и гексозаминов (ГА). В суточной моче определяли содержание оксипролина (ОП), сиаловых, уроновых кислот и гексозаминов.

Концентрацию сиаловых кислот в биологических жидкостях определяли наборами реагентов фирмы «Сиалотест 100» (СПб.). Концентрацию уроновых кислот определяли тиобарбитуровым методом, гексозаминов – с реактивом Эрлиха после гидролиза в соляной кислоте. Содержание оксипролина в моче находили по реакции Эрлиха, после солянокислого гидролиза в запаянных ампулах.

В качестве группы сравнения нами были изучены аналогичные биохимические показатели 30 практически здоровых женщин (без гинекологической патологии) в возрасте от 30 до 50 лет.

Результаты лабораторного исследования представляли в виде средней арифметической (М) и стандартного отклонения (SD). Оценку достоверности отличий между двумя группами проводили с применением непараметрического W-критерия Вилкоксона для несвязанных выборок. Корреляционную зависимость между выборками, подчиняющихся нормальному распределению, оценивали по критерию Пирсона, не подчиняющихся закону распределения – по критерию Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе исследования мы изучили изменения биохимических показателей сыворотки крови и мочи у пациенток в зависимости от длительности заболевания (табл. 1). Результаты сравнивали с показателями группы сравнения (практически здоровые женщины), которые были разбиты по возрастам, соответствующие среднему возрасту пациенток с конкретной давностью заболевания.

Таблица 1

Биохимические показатели сыворотки крови и мочи у пациенток с миомой матки в зависимости от длительности заболевания

|

Давность заболевания |

До 4 лет |

До 5 лет |

До 6 лет |

До 7 лет |

Более 7 лет |

|

Средний возраст |

34,0 ± 1,7 |

37,9 ± 1,1 |

43,1 ± 1,4 |

48,1 ± 1,4 |

53,7 ± 3,4 |

|

СКлв |

2,09 ± 0,11* |

1,93 ± 0,34 |

2,29 ± 0,17* |

2,09 ± 0,26 |

2,24 ± 0,22* |

|

СКмв |

1,77 ± 0,02 |

1,41 ± 0,26* |

1,71 ± 0,40 |

1,76 ± 0,33 |

1,79 ± 0,44 |

|

СКлвн |

1,60 ± 0,12 |

1,95 ± 0,14 |

2,10 ± 0,19 |

1,94 ± 0,21 |

1,97 ± 0,20 |

|

СКм |

0,62 ± 0,49 |

0,51 ± 0,20 |

0,81 ± 0,20* |

0,65 ± 0,39 |

0,64 ± 0,32 |

|

СКмн |

0,57 ± 0,19 |

0,55 ± 0,18 |

0,56 ± 0,19 |

0,58 ± 0,20 |

0,56 ± 0,17 |

|

ГУКлв |

5,57 ± 2,34* |

5,91 ± 2,03* |

5,87 ± 1,90* |

6,24 ± 1,74* |

5,95 ± 1,84* |

|

ГУКмв |

5,95 ± 1,82* |

7,76 ± 2,16* |

8,11 ± 2,74* |

8,93 ± 2,45* |

9,74 ± 2,73* |

|

ГУКлвн |

1,94 ± 0,56 |

2,20 ± 0,78 |

2,25 ± 0,91 |

2,08 ± 0,82 |

2,22 ± 0,74 |

|

ГУКм |

5,09 ± 1,73* |

2,21 ± 0,98 |

2,92 ± 1,24 |

3,38 ± 2,25 |

2,41 ± 1,13 |

|

ГУКмн |

3,32 ± 1,10 |

3,35 ± 0,95 |

3,62 ± 1,12 |

3,71 ± 1,23 |

3,66 ± 1,33 |

|

ГА лв |

10,22 ± 2,86* |

11,36 ± 1,76* |

11,42 ± 1,85* |

11,06 ± 3,93* |

11,52 ± 2,89* |

|

ГА мв |

9,31 ± 0,93* |

9,35 ± 1,84* |

9,78 ± 1,90* |

9,79 ± 2,96* |

9,81 ± 1,55* |

|

ГА лвн |

5,64 ± 0,51 |

6,12 ± 0,84 |

6,45 ± 0,99 |

6,79 ± 1,14 |

7,11 ± 1,74 |

|

ГА м |

1,75 ± 0,64* |

1,44 ± 0,56 |

1,43 ± 0,57 |

1,35 ± 0,62 |

1,55 ± 0,61 |

|

ГА мн |

0,77 ± 0,10 |

0,98 ± 0,23 |

1,10 ± 0,34 |

1,14 ± 0,31 |

1,38 ± 0,52 |

|

ОП м |

0,67 ± 0,51* |

0,51 ± 0,39* |

0,32 ± 0,09* |

0,35 ± 0,11* |

0,56 ± 0,12* |

|

ОП мн |

0,12 ± 0,04 |

0,18 ± 0,09 |

0,20 ± 0,06 |

0,16 ± 0,04 |

0,17 ± 0,06 |

Примечания: лв – локтевая вена, мв – маточная вена, н – соответствующая возрастная норма, м – моча; * – достоверные отличия с возрастной нормой при р ≤ 0,05; нижнее подчеркивание – отличие показателя, измеренного в маточной вене, от значений показатели для локтевой вены при р ≤ 0,05.

Нами обнаружено, что концентрация СК в локтевой вене у пациенток со сроком заболевания до 4 лет, от 5–6 лет и более 7 лет, была значимо выше значений возрастной нормы. В свою очередь уровень СК в маточной вене, наоборот, практически во всех группах от нормы не отличался и был снижен относительно концентрации СК в системном кровотоке (локтевая вена). Динамика содержания СК в суточной моче обследованных пациенток статистически значимо относительно возрастных норм не отличалась и от давности заболевания не зависела.

Самой показательной явилась динамика изменения ГУК в биологических жидкостях пациенток. Во-первых, концентрация ГУК в системном и локальном кровеносном русле обследованных пациенток была значительно повышена относительного уровня этого метаболита у здоровых сверстниц. Во-вторых, с увеличением срока давности заболевания закономерно увеличивалась и концентрация ГУК в маточной и локтевой венах. При этом уровень данного метаболита в маточной вене всегда была выше, чем в локтевой вене, в частности, такие достоверные отличия обнаруживаются у пациенток с длительностью заболевания до 6 и более лет. В-третьих, уровень суточной экскреции ГУК был максимально повышен у пациенток с давностью заболевания до 4 лет, тогда как в другие сроки концентрация этого метаболита в моче соответствовала возрастной норме. Для концентрации ГУК в системном кровотоке отмечено наличие достоверной прямой корреляционной зависимости с длительностью заболевания: r = 0,73 (p = 0,05).

Определенное сходство с динамикой ГУК отмечалось и для динамики ГА в крови и моче пациенток. Так, концентрация этого метаболита у пациенток с разными сроками давности заболевания превышала возрастную норму в среднем в 2 раза. При этом, однако, в отличие от ГУК, уровень ГА в системном кровотоке был всегда выше его значений в маточной вене, хотя эти отличия были и не достоверны. Экскреция ГА, также как и для ГУК, была выше нормы только у пациенток с давностью заболевания не более 4 лет.

Экскреция оксипролина у обследованных пациенток была достоверно выше соответствующей возрастной нормы вне зависимости от длительности заболевания.

Для дальнейшего сопоставления полученных данных биохимического исследования с темпами роста миомы мы рассчитали, что у обследованных пациенток рост миомы в среднем за год составил 0,17-0,18 см. В табл. 2 приведены результаты сравнительного анализа изменений изученных биохимических показателей в зависимости от интенсивности прироста миомы за пятилетний интервал.

Таблица 2

Прирост значений биохимических показателей у обследованных пациенток в зависимости от роста миомы в различные возрастные периоды

|

Срок наблюдения |

35–39 лет |

40–44 лет |

45–49 лет |

|

Прирост миомы (см) Относительный рост |

0,70/+17 % |

+0,77/+15 % |

+0,59/+10 % |

|

СКлв |

–8 % |

+19 % |

–9 % |

|

СКмв |

–20 % |

+20 % |

+3 % |

|

СКм |

–18 % |

+59 % |

–20 % |

|

СКмн |

–4 % |

+2 % |

+4 % |

|

ГУКлв |

+6 % |

–1 % |

+28 % |

|

ГУКмв |

+30 % |

+5 % |

+10 % |

|

ГУКм |

–57 % |

+32 % |

+16 % |

|

ГУКмн |

+3 % |

+5 % |

+2 % |

|

ГА лв |

+11 % |

+1 % |

–3 % |

|

ГА мв |

+1 % |

+5 % |

0 % |

|

ГА м |

–18 % |

–1 % |

–6 % |

|

ГА мн |

+27 % |

+12 % |

+4 % |

|

ОП м |

–24 % |

–59 % |

+17 % |

|

ОП мн |

+50 % |

+11 % |

–20 % |

Примечания: лв – локтевая вена, мв – маточная вена, н – соответствующая возрастная норма, м – моча.

Результаты, представленные в табл. 2, демонстрируют, что после 39 лет рост миомы в процентном отношении снижался, хотя по абсолютным значениям рост опухоли продолжался до 44 лет. Такие расхождения связаны с тем, что расчет процента прироста проводится по отношению к предшествующим размерам миомы, поэтому высокие значения абсолютного прироста, пересчитанные в процентах к увеличивающейся опухоли, оказываются сниженными. Интенсивность же прироста биохимических показателей, представленных в таблице, имеют значительные колебания, поэтому из всех данных хотелось бы выделить два наблюдения. Первое – увеличение большинства биохимических показателей приходилось на период 40–44 лет, когда абсолютные значения прироста опухоли в среднем были максимальны. Второе: корреляционный анализ между концентрацией изученных биохимических показателей и размерами миомы выявило, что прямые достоверные значения коэффициента корреляции обнаружены для ГУК системного кровотока (локтевая вена) r = 0,81 (p = 0,05), для ГУК в маточной вене – r = 0,87 (р = 0,04), для ГА системного кровотока r = 0,72 (p = 0,05), для ГА в маточной вене r = 0,92, (р = 0,02).

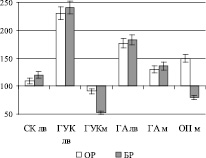

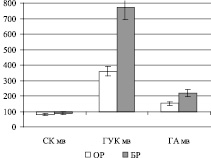

Концентрация продуктов обмена органического матрикса соединительной ткани у пациенток с обычным (ОР) и быстрым (БР) ростом миомы матки. Примечание: по оси ОХ – процент относительно возрастной нормы. Нижние индексы на графиках: лв – локтевая вена, м – моча, мв – маточная вена

Среди обследованных пациенток нами была выделена группа (n = 5) с быстрым ростом миомы, результаты биохимического исследования которой были сравнены с показателями пациенток с обычным ростом опухоли (рисунок). Нами обнаружено, что содержание ГУК и ГА в маточной вене у пациенток с быстрым ростом опухоли в разы превышал как значения возрастной нормы, так и показания, отмеченные у пациенток с обычным ростом миомы (в 8 и 2 раза соответственно). При этом, однако, значительного увеличения концентрации данных метаболитов в системном кровотоке у пациенток с быстрым ростом опухоли, относительно пациенток с обычным ростом миомы, не обнаружено. Мало того, экскреция ГУК у женщин с быстро растущей миомой была снижена почти в два раза, тогда как у пациенток без аномалий в росте миомы концентрация ГУК в моче была выше нормы. Такое наблюдение говорит о том, что резкое увеличение содержания ГУК в кровотоке за счет быстро растущей опухоли в достаточной степени компенсировался благодаря элиминации данного метаболита печенью.

Заключение

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что увеличение концентрации продуктов деградации органических компонентов межклеточного матрикса в локальном кровотоке у пациенток с миомой матки свидетельствует о том, что рост миомы сопровождается глубокой дезорганизацией соединительной ткани, в основе которой лежит распад белков и деполимеризация протеогликанов, что ведет к деструкции ее основного вещества и волокон, сопровождающейся резким повышением проницаемости ткани.

Нарушение структурно-функциональных свойств соединительно-тканных компонентов, несомненно, является одним из основных факторов, способствующим росту и развитию миомы. В связи с этим определение продуктов деградации соединительной ткани, таких как ГУК и ГА, в системном кровотоке могут являться маркерами не только наличия, но роста миомы. Однако, на наш взгляд, определение ГУК в крови более информативно, чем определение ГА. Это связано с тем, что концентрация ГУК подвержена более значительным изменениям в зависимости от стадии развития миомы. Следовательно, определение ГУК в сыворотке крови может быть использовано:

1) для диагностики миомы (наряду с другими методами!), на что указывает пятикратное повышение показателя относительно соответствующей возрастной нормы;

2) для оценки длительности заболевания (уровень ГУК находится в прямой зависимости от давности заболевания);

3) для оценки интенсивности роста миомы (значительное увеличение ГУК в сыворотке крови в динамике наблюдения пациенток с миомой свидетельствует об увеличении скорости ее роста).

Рецензенты:

Плотникова О.М., д.х.н., доцент кафедры физической и прикладной химии Курганского государственного университета, г. Курган;

Матвеева Е.Л., д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории биохимии ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» МЗ РФ, г. Курган.

Работа поступила в редакцию 29.10.2013.