Согласно проекту закона об образовании Российской Федерации, который вступит в силу с 01.01.2013 г., отечественным высшим образованием следует считать [5]:

1) высшее профессиональное образование – бакалавриат (приравнивается к высшему образованию – бакалавриату);

2) высшее профессиональное образование – подготовка специалиста или магистратура (приравнивается к высшему образованию – специалитету или магистратуре соответственно);

3) послевузовское профессиональное образование в аспирантуре (адъюнктуре), интернатуре, ординатуре, в форме ассистентуры-стажировки (приравнивается соответственно к высшему образованию – подготовке кадров высшей квалификации).

В новом законопроекте об образовании РФ значительная роль отводится базовому образованию. Его структура и содержание направлены на формирование знаний, обеспечивающих высокую мобильность на рынке труда.

Анализ отечественного рынка труда показывает, что за последнее десятилетие значительно повысились требования, предъявляемые работодателями к выпускникам вузов. Сегодня рынку труда необходимы специалисты, в полной мере владеющие современными компьютерными технологиями, обладающие высокой управленческой культурой, способные ставить и решать широкий спектр профессиональных задач [1].

Для подготовки выпускников вузов более высокого профессионального уровня необходимо:

• усилить прикладную и профессиональную подготовку студентов;

• увеличить в учебных планах долю курсов по выбору (в соответствии с требованиями рынка труда);

• создать условия для самостоятельной творческой работы студентов;

• информатизировать все виды образовательной деятельности студентов;

• разрабатывать новые профессионально-значимые учебные курсы, гарантирующие трудоустройство выпускников вузов по специальности.

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), характерное для конца ХХ века и начала третьего тысячелетия, приводит к значительной перестройке информационной среды современного общества, открывая новые возможности общественного прогресса, находящего свое отражение в сфере образования [4].

Вместе с тем, информатизация образования рассматривается в настоящее время как новая область педагогической науки. Обучение на базе информационных и коммуникационных технологий осуществляется при информационном взаимодействии между учеником (обучающимся или обучаемым), учителем (обучающим) и интерактивным средством обучения (СО) [4].

В отечественном высшем профессионально-педагогическом образовании наметилась тенденция уменьшения аудиторной составляющей и переноса акцента на самостоятельную работу студентов. Чтобы при этом не происходило снижения качества образования, необходима коренная реорганизация всего обучающего процесса.

Преподавателям необходимо перевести обучающие методические материалы в информационное пространство. Создать электронный учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД). Удобнее всего выполнить его по модульной технологии, чтобы студенты различных специализаций могли получить все требуемые им методические материалы, а преподавателю не было бы необходимости разрабатывать УМКД с учетом специализаций студентов.

Следует отметить, что современные студенты довольно часто вынуждены работать наряду с обучением в вузе, что неизбежно приводит к пропускам аудиторных занятий и к «пробелам» в процессе формирования знаний (при пропуске лекций), умений и навыков (при пропуске лабораторных и практических занятий).

Преподаватели реагируют на эти пропуски по-разному: кто-то «наказывает» прогульщиков, обязывая их рукописным способом готовить рефераты по пропущенной теме лекции, другие преподаватели задают дополнительные вопросы на зачете или экзамене по пропущенным темам. И то, и другое вызывает потери времени как со стороны преподавателя (необходимость проверки представленных студентом материалов), так и со стороны студента (необходимость вручную переписывать учебники).

Выход из сложившейся ситуации может быть очень простым: организация информационного обучающего пространства. Практически в каждом университете страны созданы Информационно-обучающие системы, порталы, среды. В Российском государственном профессионально-педагогическом университете ИОС работает с 2007 года.

Благодаря ИОС организация образовательного процесса по любой дисциплине существенно облегчается [2]:

• администратор ИОС создает обучающий сайт для преподавателя;

• преподаватель размещает на сайте все методические материалы учебной дисциплины, а также – материалы по организации учебного процесса;

• на сайте преподаватель размещает электронные групповые журналы, которые заполняет после завершения каждого аудиторного занятия и согласно графику контрольных точек;

• студент имеет доступ к сайту дис-

циплины в любое время суток с любого компьютера. Это дает ему возможность самостоятельно проработать пропущенную лекцию или выполнить домашнюю работу, а так-

же – подготовиться к выполнению лабораторных работ;

• студент может оценить свои «успехи» в продвижении по графику контрольных точек семестра, ознакомившись с суммой накопленных им баллов и сравнив их с номинальной суммой баллов к текущему сроку. Это приводит студентов к необходимости реорганизации своего времени.

Таким образом, основные дидактические задачи, стоящие перед преподавателями заключаются в том, чтобы подготовить студентов к самообразованию, развить у них интерес к обучению, вызвать познавательные потребности, сформировать умения и навыки самостоятельного умственного труда. С этой целью преподаватели внедряют в образовательный процесс инновационные методы и технологии. В последние годы по мере реформирования системы образования расширяется поиск мер повышения эффективности учебного процесса.

Современность диктует необходимость внедрения новых информационных технологий в учебные процессы школы, колледжа, вуза: мультимедийных занятий, 3D-визуализации, интернет-технологий. Цель внедрения – создание вариативных компьютеризированных личностно-ориентированных курсов, позволяющих каждому обучаемому найти новые информационные технологии в качестве инструмента для решения своих творческих задач.

Внедрение динамичных средств 3D-визуализации в обучающие процессы профессионального образования (ВПО, СПО и НПО) открывает совершенно новые возможности. 3D-модель любого учебного объекта позволяет рассмотреть его со всех сторон, минимизировать ошибки его моделирования, получить максимально полное представление об объекте. Так, например, применение 3D-визуализации при изучении дисциплины «Детали машин» существенно повысило как посещаемость аудиторных занятий, так и качество полученных студентами знаний.

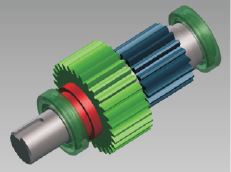

Трехмерные модели деталей, узлов и механизмов, созданные в графическом пакете Autodesk Inventor, позволяют облегчить восприятие сложных разделов изучаемой дисциплины. Каждая деталь 3D-модели механической передачи имеет свой цвет, что обеспечивает преподавателю простоту объяснения устройства передачи в целом и каждой детали в отдельности. Например, говоря об использовании 3D-модели узла промежуточного вала редуктора,преподавателю легко объяснить не только устройство всего узла, но и конструкцию каждой детали, и технологию сборки узла (рис. 1).

Рис. 1. 3D-модель узла промежуточного вала редуктора в сборе

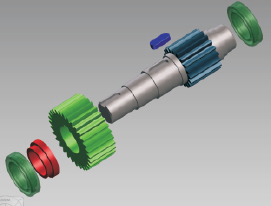

На рис. 2 все детали разнесены в пространстве, каждая из них может быть показана в любом ракурсе. Все детали разнесены вдоль оси вала, на который они насажены, что позволяет преподавателю легко объяснить последовательность и особенности сборки узла. Вместе с этим, на таком примере можно рассмотреть принципы базирования каждой детали в узле и пояснить, каким образом следует осуществлять их изготовление, т.е. которая поверхность детали должна быть назначена в качестве базовой при ее механической обработке.

Рис. 2. 3D-модель узла промежуточного вала редуктора

3D-визуализация узлов и механизмов технологических машин позволяет преподавателю показать со всех сторон каждую деталь, ее местоположение в узле, объяснить особенности ее конструкции и технологию изготовления.

Расположение на сайте дисциплины «Детали машин» методических материалов к лабораторному практикуму (на основе 3D-визуализации) облегчает подготовку студентов к выполнению той или иной лабораторной работы, так как сама лабораторная установка и исследуемый узел смоделированы в 3D.

Особенно важна 3D-визуализация в процессе курсового проектирования. Поскольку каждому студенту выдается задание на проектирование привода технологической машины соответственно профилю его специализации, то ему приходится сталкиваться со значительным числом учебной и справочной литературы. И не все студенты легко читают машиностроительные чертежи. Проектирование 3D-моделей редукторных передач и приводов дает студентам действительно качественные профессиональные умения и навыки.

Следует отметить, что информатизация учебных дисциплин позволяет каждому преподавателю осуществлять действительно личностно-ориентированный процесс обучения студентов (в зависимости от степени подготовленности обучаемых) посредством применения разноуровневых по сложности задач конструирования приводов машин.

Вместе с тем, новые компьютерные технологии облегчают решение задач оптимизации в курсовом проектировании; реализуют применение проблемно-поискового метода в лабораторном практикуме по курсу «Детали машин» и мотивируют выполнение студентами научно-исследовательских работ. Накопленный опыт работы в Информационно-образовательной среде университета позволяет сделать следующие выводы:

• студенты учатся распределять свое время, согласуя его с графиком прохождения учебной дисциплины;

• студенты следят за процессом накопления рейтинговых баллов, как в течение семестра, так и к контрольным точкам семестра;

• студент, используя интернет-технологии (например, электронную почту), не привязан к конкретной аудиторной консультации преподавателя и может получить консультацию в любое время;

• студент может отправить по электронной почте свою домашнюю работу на проверку преподавателю, затем – получить проверенную работу обратно;

• преподаватель на мультимедийной лекции не пересказывает свой конспект, а дает аудитории дополнительные знания;

• преподаватель, используя 3D-визуализацию на всех видах занятий, существенно быстрее достигает положительного результата – формирования знаний у студентов;

• преподаватель, используя возможности Информационно-образовательной среды, может оперативно дать консультацию всем студентам потока, например, по часто встречающимся ошибкам в их домашних заданиях. Такая экспресс-консультация позволит улучшить качество самостоятельной работы студентов;

• преподаватель, вводя рейтинговые баллы в электронный групповой журнал после каждого занятия, облегчает себе труд подведения рейтинговых итогов, например, к аттестационной неделе [3].

Таким образом, актуальной современной задачей высшей школы является формирование профессионально подготовленного специалиста, обладающего информационной культурой.

Рецензенты:

Осипова И.В., к.п.н., д.п.н. Международной академии наук Сан-Марино, профессор ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург;

Тарасюк О.В., к.п.н., д.п.н. Международной академии наук Сан-Марино, профессор, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург.

Работа поступила в редакцию 21.09.2012.