Карстовые ландшафты формируют комплекс уникальных экосистем, наименее изученными из которых остаются подземные. Их отличительной особенностью являются специфические условия среды. Породы, в которых заложены полости, и отложения, характерные для подземных полостей, определяют особенности биотопа. Для карстовых полостей характерна повышенная влажность воздуха, наличие водных потоков различной мощности, повышенная минерализация воды, стабильные микроклиматические параметры [3, 11]. Отсутствие солнечного света накладывает ограничение на поступление органического вещества в подземные экосистемы. Оно либо вносится потоками, проникающими под землю, либо продуцируется обитающими в карстовых полостях организмами, видовой состав которых специфичен для каждой пещеры [14]. Карстовые горные массивы являются важной частью биосферы, в частности способствуют сохранению влаги и обеспечивают питание рек и ручьев. На карстовых территориях реализуются процессы самоочистки природных вод, эффективность которых зависит от состояния карста [15].

Увеличение в обществе интереса к экстремальным видам спорта, в том числе спелеотуризму, и совершенствование технических средств значительно увеличили рекреационную нагрузку на карстовые территории. На сегодняшний день для человека стали доступны карстовые полости большой протяженности и глубиной до 2 км. Посещение таких систем предполагает длительное нахождение человека в подземном пространстве, создание подземных туристических стоянок и, как следствие, загрязнение полостей. В ряде популярных районов такое загрязнение перестает быть локальным и принимает угрожающие масштабы. В частности, еще в 70–80 годах ХХ века отмечено скопление мусора в ряде пещер Абхазии, наиболее загрязненной стала пещерная система Снежная, в пещере накопились тонны бытового мусора, в том числе химически опасного [13]. Органические загрязнения в пещерах не поддаются учету.

Масштабность загрязнений, а также слабая изученность механизмов самоочистки пещерных систем и трансформации в них органического вещества, попадающего с поверхности, заставляет проводить исследования в этом направлении. Целью данной работы был количественный учет санитарно-показательных групп микроорганизмов в различных биотопах пещерной системы Снежная.

Материалы и методы исследования

Пещерная система Снежная (открыта в 1971 году) расположена в южной части Хипстинского высокогорного карстового массива (Гудаутский район, Абхазия) [3]. Согласно последним данным пещерная система сформирована в южном крыле крупной антиклинальной складки в известняках, доломитизированных известняках и доломитах [8]. Верхняя часть пещерной системы заложена в массивных и толстослоистых известняках и доломитах баррема, а нижняя часть пещерной системы почти полностью приурочена к пласту намывных брекчий нижнего неокома. Минералогические исследования пещеры фрагментарны, последняя обобщающая работа – Базаровой с соавторами [2].

Пещера сообщается с поверхностью несколькими доступными для человека входами Снежная (высота входа 1971 м над у.м.), пещера имени С. Меженного (высота входа 2015 м над у.м.) и Иллюзия (высота входа 2389 м над у.м.), причем последний на протяжении нескольких десятков метров был значительно расширен инженерными методами. Каждый вход открывает независимые вертикальные ветки пещеры, которые соединяются в общую систему на горизонтальных участках. Глубина вертикальных частей пещер составляет 670 м (Иллюзия), 500 м (Меженного) и 550 м (Снежная). Пещера продолжается до глубины 1753 метра с чередованием горизонтальных участков каньонообразных галерей, меандров, колодцев и глыбовых завалов. Основной вход пещеры Снежная представляет собой вертикальный колодец (размеры на поверхности 12×25 метров), заполненный снежно-ледовыми массами. На глубине 185–200 метров вертикальный ход переходит в Большой зал, где располагается снежно-ледовый конус (по некоторым предположениям ледник), объем которого оценивается в 30–40 тысяч м3 [7].

Пещера в горизонтальной части имеет подземную реку с меженным расходом 200 л/с. Неоднократными экспериментами по трассированию вод пещерной системы показано, что она питает реки Бзыбь, Хипста, Дохурта, источник Мчишта. Мчишта является выходом крупной подземной реки из карстовой пещерной системы Мчишта – Акшаша [4, 5, 6]. На источнике находится форелевое хозяйство.

Площадь водосбора входного колодца предположительно составляет 0,16 км2. Поступление воды в полость происходит через крупные естественные входы, по трещинам и разломам или посредством фильтрации и просачивания через породу. Пещера паводкоопасна, даже незначительные осадки на поверхности приводят к быстрому увеличению объемов воды в подземной реке и ручьях и появлению дополнительных водных потоков в местах водокапов и боковых ответвлений пещеры. Вода в пещеру поступает за счет круговорота осадочных вод, значительную роль в котором принимают талые воды снежно-ледовых отложений [3].

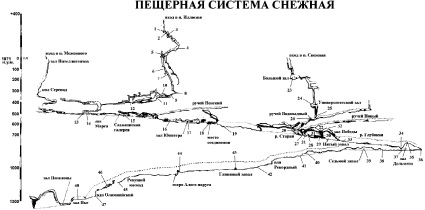

Исследование на участке Иллюзия – Зал Победы проводили в августе 2008 года, январе 2010 и 2011 года; на участке Снежная – Зал Победы в августе 2009 и 2010 года; на участке ниже зала Победы в январе 2010 и 2011 года. Всего отобрано более 260 образцов, глубина мест отбора указана от верхнего входа (Иллюзия) в пещерную систему по представленной топографической карте (рисунок). На участке от входа Снежная до дна дополнительно приведена глубина от входа Снежная по работе Мавлюдова [7]. Ошибка привязки точки по глубине может достигать ±50 м, ошибка увеличивается с глубиной. Проанализирована микробная контаминация подземных стоянок (лагерей) спелеотуристов на различных глубинах. Время нахождения туристов на стоянках в момент исследования составляло трое суток. Стоянки на глубине 670 и 800 м не использовались несколько лет до момента исследования. Участок от входа Снежная до зала Победы был недоступен для посещений с зимы 2005–2006 года, поскольку вследствие схода лавины в районе естественного входа доступ в пещеру заблокировали снежно-ледовые массы.

Определяли общее микробное число (ОМЧ) в воздухе, воде и грунте по стандартной методике [12]. Количество микроорганизмов в воздухе определяли методом седиментации с экспозицией 30 минут, расчет количества КОЕ в единице объема воздуха производили по формуле Омелянского [12]. Образцы воды отбирали на протяжении водного потока, их помещали в стерильные флаконы и хранили при температуре 5–9 °С не более 8 часов. Численность микроорганизмов учитывали, используя среды МПА и Чапека – Докса, и на среде Эндо при 37 °С. Бактерии группы кишечной палочки определяли методом мембранных фильтров, из лактозоположительных колоний делали окраску по Граму и ставили оксидазный тест. Бактерии Clostridium perfingens определяли на среде Вильсона – Блера при 43 °С через 14–20 дней после отбора проб [12].

Анализировали глинистые отложения пещеры. Образцы грунтов отбирали в районе подземных базовых лагерей туристов (ПБЛ), участков удаленных от посещения (труднодоступные гроты), в сухих галереях и вдоль подземной реки. Грунт отбирали в стерильные емкости, которые хранили при 4–6 °С не более 20 дней. Отбор образцов в каждой точке осуществляли с шагом в 10 см поперек хода пещеры на однородном грунте, исключая участки с явным антропогенным воздействием (уплотненный грунт, тропы, замусоренные участки и пр.). Для анализа использовали усредненную пробу с каждого участка. Кислотность грунта определяли в водной вытяжке [1]. Проводили анализ общего микробного числа, бактерий группы кишечной палочки, Clostridium perfingens и микромицетов. Численность выражали в колониеобразующих единицах (КОЕ) на вес сухого грунта [12]. Образцы хранили и выращивали в темноте.

Топографическая схема (разрез-развертка) пещерной системы Снежная с указанием точек отбора проб

Исследование микробиоты пещер вызывает определенные сложности, поскольку пещеры часто расположены в труднодоступных местах и чаще всего транспортировка образцов до лаборатории занимает время, которое не позволяет обеспечить достоверность получаемых данных. Сохранить образцы, организовав необходимые условия для их транспортировки, не всегда возможно. В случае с пещерами, имеющими большую глубину и протяженность, эта задача становится еще более сложной. Спуск на дно пещеры Снежной занимает около 8 дней. Единственным способом получить адекватные результаты является организация микробиологических исследований непосредственно в пещере.

В данном исследовании использовали стерильные среды, разлитые в пластиковые чашки, которые закладывали в термоконтейнеры, где поддерживали необходимую температуру. Образцы грунтов с целью количественного анализа микроорганизмов изучали в лаборатории. Поскольку в пещере влажность близка к 100 %, высушить образцы грунтов не представлялось возможным, это делали на поверхности.

В местах отбора образцов проводили измерение температуры и влажности электронными приборами Элин Комплекс iBDLR-L-U (термохрон) с ошибкой 0,1 °С и 1 %. Измерение рН проводили pH-метрами PH200 (погрешность ±0,02 pH) и PH-013 (погрешность ±0,01 pH).

Результаты исследования и их обсуждение

Микроклиматические параметры полости стабильны, температура воздуха колебалась только в привходовой зоне пещеры, с глубины 100 метров она становилась практически постоянной и постепенно увеличивалась с 2,8 до 6,5 °С. В Большом зале, где расположен Ледовый конус, температура была 0 °С. В пещере отмечена высокая влажность воздуха 96–100 %. Температура воды на разных участках пещеры изменялась в пределах 3,8–4,1 °С, рН воды была от 7,86 до 8,32 рН грунтов. Более подробно микроклиматические параметры пещеры и характеристика грунтов даны в работах [9, 2].

В глинистых отложениях пещеры численность всех групп микроорганизмов была повышенной вблизи постоянно используемых туристических стоянок и на часто посещаемых участках пещеры. Бактерии группы кишечной палочки отсутствовали на редко посещаемых участках и неиспользуемых стоянках, но в последнем случае выявлялись бактерии Clostridium perfringens. Наиболее загрязненными были стоянки в зале Победы, а наименее – лагеря на участке Иллюзии на глубине 320, неиспользуемые стоянки в Иллюзии на 670 метрах и ПБЛ в зале Юпитера (табл. 1). В образцах глинистых отложений непосещаемых участков изредка встречался светлоокрашенный мицелий с низким обилием, число КОЕ микромицетов не превышало 200 КОЕ/г, в паводковых глинах микромицетов не обнаружено. В образцах субстратов туристических лагерей микромицеты были представлены дискретно.

Основной водный поток пещеры в период межени содержит небольшое число микроорганизмов. После водопадов и каскадных уступов содержание микроорганизмов в воде снижается, что можно объяснить разрушением клеток на участках со сложным рельефом. Такое явление описано и в других пещерах [10]. Воды боковых притоков и водокапы также относятся к чистым по показателям содержания микроорганизмов. Наибольшее число микроорганизмов отмечено в ванночках вблизи стоянок туристов, причем в процессе использования ПБЛ численность микроорганизмов возрастала (табл. 2).

Таблица 1

Численность микроорганизмов в грунтах пещеры*

|

№ п/п |

Место отбора |

Глубина, м |

ОМЧ |

Микро-мицеты |

Clostridium perfringens |

БГКП |

|

в 1 г |

||||||

|

Иллюзия |

||||||

|

1 |

Зал, ПБЛ |

110 |

4∙106 |

2∙104 |

4 |

0-14 |

|

5 |

Иллюзия, ПБЛ |

320 |

2∙107 |

4∙104 |

40 |

6 |

|

7 |

Ядерный каскад |

500 |

8∙104 |

2000 |

0 |

0 |

|

8 |

Иллюзия, ПБЛ |

670 |

4∙106 |

2∙104 |

28 |

0 |

|

10 |

Иллюзия, ПБЛ |

700 |

2∙109 |

2∙108 |

65 |

26 |

|

11 |

Берег ручья |

720 |

4∙108 |

600 |

4 |

0-12 |

|

12 |

Галерея оранжевых грез |

770 |

3∙107 |

3∙104 |

2 |

14 |

|

Меженного |

||||||

|

13 |

Соединение Иллюзия - Меженного, ПБЛ |

800 |

5∙106 |

300 |

7 |

0 |

|

14 |

Берег реки |

830 |

5∙106 |

200 |

6 |

4 |

|

15 |

Сахалинская галерея, ПБЛ |

900 |

2∙108 |

4∙108 |

36 |

12 |

|

16 |

Берег реки |

960 |

4∙107 |

4000 |

- |

8 |

|

17 |

ПБЛ в Зале Юпитера |

940 |

2∙106 |

3∙104 |

14 |

0 |

|

Снежная |

||||||

|

18 |

Соединение пещер Меженного - Снежная |

950 (1368) |

4∙105 |

400 |

2 |

4 |

|

19 |

Берег реки |

1050 (1468) |

4∙105 |

200 |

- |

0 |

|

20 |

Цветочный ход |

550 (968) |

5∙106 |

110 |

0 |

0 |

|

21 |

Зал Надежда, перед Цветочным ходом |

550 (968) |

3∙106 |

4000 |

0 |

0 |

|

22 |

Зал Надежда, соединение с залом Победы |

550 (968) |

6∙107 |

6∙104 |

6 |

0 |

|

23 |

Большой зал |

185 (603) |

3∙105 |

12 |

0 |

0-20 |

|

24 |

Университетский зал |

447 (865) |

3∙106-3∙108 |

3∙104-5∙104 |

30-400 900 |

0-25 2-80 |

|

28 |

Четвертый завал |

650 (1068) |

6∙106 |

2000 |

6 |

0 |

|

30 |

Первый ПБЛ, подъем с реки |

675 (1093) |

5∙106 |

3∙104 |

10 |

0 |

|

32 |

Зал Победы, ПБЛ |

630 (1048) |

4∙108 |

3∙108 |

80-400 |

40 |

|

35 |

Зал Дольмена |

732 (1150) |

4∙106-2∙108 |

2∙104 |

20 |

0 |

|

39 |

Зал Ожидания |

800 (1218) |

9∙107 |

2∙107 |

70 |

25 |

|

40 |

Гремящий зал |

835 (1253) |

4∙107 |

1∙106 |

4-3504 |

0-16 |

|

43 |

Глиняный завал |

965 (1383) |

8∙107 |

9∙105 |

60 |

20 |

|

45 |

Зал ИГАН, ПБЛ |

1125 (1543) |

4∙107 |

2∙105 |

40 |

18 |

|

48 |

Зал Икс |

1275 (1693) |

6∙106 |

4∙105 |

800 |

40 |

Примечание. *В таблицах указаны средние значения, в случае большой разницы между значениями в различные даты исследования указаны min и max значения).

Таблица 2

Численность микроорганизмов в водах пещеры

|

№ п/п |

Место отбора |

Глубина, м |

ОМЧ |

Микромицеты |

БГКП |

|

в 100 мл |

|||||

|

Иллюзия |

|||||

|

2 |

Водокап в зале, ПБЛ |

113 |

1500 |

30 |

8 |

|

3 |

Ванночка с водокапом |

130 |

1800-2∙105 |

20 |

6 |

|

4 |

Ручей |

260 |

400 |

10 |

0 |

|

6 |

Основной поток |

440 |

3200 |

0 |

14 |

|

7 |

Ядерный каскад |

500 |

1200 |

20 |

0 |

|

9 |

Ручей Яуза |

680 |

780 |

42 |

0 |

|

10 |

Иллюзия, ванночка с водокапом, ПБЛ |

700 |

1000-15∙104 |

58 |

2 |

|

11 |

Ручей |

720 |

1100 |

12 |

0 |

|

12 |

Галерея оранжевых грез |

770 |

600 |

60 |

0 |

|

Меженного |

|||||

|

14 |

Река |

830 |

600 |

30 |

0 |

|

15 |

Сахалинская галерея, ПБЛ |

900 |

30-4000 |

7 |

0 |

|

16 |

Река |

940 |

1000 |

16 |

0 |

|

Снежная |

|||||

|

18 |

Соединение пещер Меженного - Снежная |

950 (1368) |

800 |

30 |

3 |

|

19 |

Река |

1050 (1468) |

600 |

40 |

0 |

|

24 |

Университетский зал, водокап |

447 (865) |

400-15000 |

18-60 |

2-6 |

|

25 |

Ручей перед первым завалом |

520 (938) |

1200 |

6-65 |

0-20 |

|

26 |

Впадение Водопадного ручья в основную реку |

650 (1068) |

860-8000 |

25 |

14 |

|

27 |

Река перед четвертым завалом |

670 (1088) |

770 |

16 |

0 |

|

29 |

Пятый завал у реки |

685 (1103) |

650 |

14 |

0 |

|

32 |

Зал Победы, водокап |

630 (1048) |

300 |

60 |

0 |

|

33 |

Река, спуск из зала Победы |

710 (1128) |

12000 |

400 |

6 |

|

34 |

Река перед залом Дольмена |

777 (1195) |

200 |

13 |

0 |

|

36 |

Река, спуск из зала Дольмена |

790 (1208) |

220 |

20 |

0 |

|

37 |

Ручей Струйка |

792 (1210) |

120 |

4 |

0 |

|

38 |

Река перед Седьмым завалом |

810 (1228) |

180 |

16 |

0 |

|

40 |

Гремящий зал |

835 (1253) |

240 |

18 |

0 |

|

42 |

Река перед глиняным завалом |

950 (1368) |

9000 |

36 |

12 |

|

44 |

Верх водопада Озерный |

1070 (1488) |

200 |

- |

- |

|

46 |

Река у зала ИГАН |

1130 (1548) |

140 |

19 |

0 |

|

47 |

Низ водопада Олимпийский |

1255 (1673) |

130 |

8 |

0 |

По результатам исследований воздуха показана зависимость содержания КОЕ бактерий и микромицетов от присутствия человека. Отмечено повышение количества микроорганизмов в воздухе в районе туристических лагерей при нахождении в них людей (табл. 3). За три дня пребывания на стоянках туристов ОМЧ и количество микромицетов могло увеличиться в несколько десятков раз (Иллюзия 700, Сахалинская галерея, зал Победы). Все туристические стоянки располагались в залах, в верхних участках пещеры, где ток воздуха замедлен, что способствовало накоплению КОЕ микроорганизмов. Резкое повышение содержания микроорганизмов в воздухе на стоянках может быть связано как с непосредственным попаданием микроорганизмов из организма человека в воздушную среду пещеры, так и с выделением зачатков микроорганизмов из субстратов, вследствие интенсификации воздушных потоков и поднятия частиц грунта и микроорганизмов в воздух при движении людей.

Проведенные исследования показали зависимость количества бактерий и микромицетов от величины антропогенной нагрузки. Отмечено преимущественное развитие микромицетов на загрязненных органическим веществом субстратах. Число микроорганизмов в водном потоке неодинаково на разных участках водотока, но роль воды в переносе микроорганизмов остается неопределенной. Возможно, что водный поток является переносчиком микрофлоры, но она разрушается на участках со сложным рельефом. Морфология полости, характеризующаяся обилием узких участков в завалах, чередующихся спусков и подъемов, исключает перенос микроорганизмов воздушными потоками. Это подтверждается низким количеством микроорганизмов в воздухе и в грунтах на непосещаемых участках пещеры.

Таблица 3

Численность микроорганизмов в воздухе пещеры

|

№ п/п |

Место отбора |

Глубина, м |

ОМЧ |

Микромицеты |

|

в 1 м3 (1–3 день) |

||||

|

Иллюзия |

||||

|

1 |

Зал, ПБЛ |

110 |

50–200 |

2000 |

|

5 |

Иллюзия, ПБЛ |

320 |

120–12000 |

300–9000 |

|

7 |

Ядерный каскад |

500 |

150 |

200 |

|

8 |

Иллюзия, ПБЛ |

670 |

300 |

50–500 |

|

9 |

Ручей Яуза |

680 |

270 |

200 |

|

10 |

Иллюзия, ПБЛ |

700 |

800–16000 |

200–7000 |

|

12 |

Галерея оранжевых грез |

770 |

210 |

40 |

|

Меженного |

||||

|

13 |

Соединение Иллюзия – Меженного, ПБЛ |

800 |

160 |

400 |

|

14 |

Река |

830 |

200 |

30 |

|

15 |

Сахалинская галерея, ПБЛ |

900 |

300–11000 |

800–8200 |

|

16 |

Река |

940 |

500 |

200 |

|

17 |

ПБЛ в Зале Юпитера |

990 |

1500 |

500 |

|

Снежная |

||||

|

18 |

Соединение Меженного – Снежная |

950 (1368) |

180 |

60 |

|

19 |

Река |

1050 (1468) |

240 |

30 |

|

20 |

Цветочный ход |

550 (968) |

380 |

330 |

|

21 |

Зал Надежда, перед Цветочным ходом |

550 (968) |

600 |

1000 |

|

22 |

Зал Надежда, перед залом Победы |

550 (968) |

4000 |

1500 |

|

23 |

Большой зал |

185 (603) |

50 |

10 |

|

24 |

Университетский зал |

447 (865) |

20–3000 |

5019–7980 |

|

26 |

Впадение Водопадного ручья в основную реку |

650 (1068) |

250 |

20 |

|

28 |

Четвертый завал |

650 (1068) |

260 |

400 |

|

29 |

Пятый завал у реки |

685 (1103) |

210 |

315 |

|

30 |

Первый ПБЛ, подъем с реки |

675 (1093) |

480 |

19900 |

|

31 |

В завале, выше ПБЛ |

670 (1088) |

400 |

18480 |

|

32 |

Зал Победы |

630 (1048) |

4000–18000 |

1000–14000 |

|

33 |

Река, спуск после зала Победы |

710 (1128) |

600 |

800 |

|

35 |

Зал Дольмена |

732 (1150) |

420–2800 |

60 |

|

36 |

Река, спуск из зала Дольмена |

790 (1208) |

210 |

20 |

|

38 |

Река у подъема на Седьмой завал |

810 (1228) |

200 |

20 |

|

39 |

Зал Ожидания |

800 (1218) |

320–8000 |

300-800 |

|

40 |

Гремящий зал |

835 (1253) |

800–6000 |

200 |

|

41 |

Гремящий зал, спуск к воде |

870 (1288) |

980 |

200 |

|

42 |

Река перед глиняным завалом |

950 (1368) |

240 |

40 |

|

43 |

Глиняный завал |

965 (1383) |

600 |

600 |

|

44 |

Верх водопада Озерный |

1070 (1488) |

200 |

60 |

|

45 |

Зал ИГАН |

1125 (1543) |

500–1800 |

400 |

|

46 |

Река у зала ИГАН |

1130 (1548) |

370 |

300 |

|

47 |

Низ водопада Олимпийский |

1255 (1673) |

220 |

40 |

|

48 |

Зал Икс |

1275 (1693) |

400 |

800 |

Рецензенты:

Удавлиев Д.И., д.б.н., профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств», г. Москва;

Светличкин В.В., д.б.н., профессор, заведующий «Отдел технического регулирования, стандартизации и сертификации», ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии», гигиены и экологии», г. Москва.

Библиографическая ссылка

Мазина С.Е., Базарова Е.П., Концевова А.А. САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МИКРОБИОТА ПЕЩЕРНОЙ СИСТЕМЫ СНЕЖНАЯ – ИЛЛЮЗИЯ – МЕЖЕННОГО // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-26. С. 5808-5814;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38509 (дата обращения: 21.02.2026).