В настоящее время в нашем регионе актуальным становится проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми цветными металлами, в частности, кадмием. Основными источниками поступления в окружающую среду экотоксиканта кадмия являются промышленные предприятия, производство пестицидов, удобрений, теплоэнергетические предприятия мусоросжигательных установок, а также горнодобывающая промышленность [2, 4]. Кадмий – один из самых токсичных тяжелых цветных металлов, отнесен к 1-му классу опасности, обладает эмбриотоксичностью и канцерогенностью [3, 11]. При проникновении в клетки организма он накапливается в митохондриях, лизосомах и ядре, вызывая их ультраструктурные изменения, вступает во многие химические реакции, основными из которых является взаимодействие с сульфгидрильными группами белков и ферментов. При блокировании SH-групп энзимы теряют каталитическую активность, вызывая нарушение процессов метаболизма, снижение энергообразования и функционального состояния клеток. Основным из патогенетических механизмов, индуцирующих нефротоксическое действие ионов тяжелых металлов, является перекисное окисление липидов. Процесс пероксидации сопровождается деформацией липопротеиновых комплексов клеточных мембран, изменением физико-химических свойств и активности мембраносвязанных ферментов, в частности, Nа, К-АТФ-азы. Нарушение динамического равновесия системы ПОЛ – АОС сопровождается снижением содержания NO, одного из основных вазодилатирующих факторов. Oдной из причин сниженного содержания NO может быть его взаимодействие с О2-, с образованием пероксинитрита, а также нарушение функционирования фермента NO-синтазы – NOS(3). В результате этих изменений развивается дисфункция эндотелия, являющаяся фактором риска развития гемодинамических нарушений и функционального состояния внутренних органов [5, 6]. Как и многие другие металлы, кадмий имеет тенденцию к накоплению в организме, период его полувыведения составляет 10–35 лет. Кадмий, обезвреживаясь в печени, повреждает ее и выводится через почки, вызывая развитие нефропатии [1, 9].

Целью нашего исследования было изучение влияния сульфата кадмия на показатели системы ПОЛ – АОС, содержание суммарных метаболитов NO и активности мембранных ферментов.

Материалы и методы исследования

Исследования проводились на крысах-самцах линии Вистар, массой 200–280 гр. Эксперимент проводился на 2-группах животных: 1-я группа – контрольная, 2-я группа – животные с интоксикацией сульфатом кадмия разной дозировки и длительностью введения. Модель кадмиевой интоксикации создавали путем ежедневного подкожного введения сульфата кадмия в течение 1 месяца в дозах: 0,8 мг/кг, 1 мг/кг и 1,5 мг/кг массы тела.

Для выяснения метаболических изменений исследовали интенсивность ПОЛ в эритроцитах, гомогенатах коркового и мозгового слоев почечной ткани, которую оценивали по концентрации вторичного продукта ПОЛ – МДА; его определяли колориметрически с тиобарбитуровой кислотой по методу Asacawa (1980) [12]. О состоянии АОЗ судили по активности СОД, которую определяли методом аутоокисления адреналина, каталазы – методом Королюка М.И (1988) [8] и концентрации церулоплазмина (метод Равина) [7]. Содержание суммарных метаболитов оксида азота (NOх) определяли по реакции деазотирования с реактивом Грисса [10]. Индикаторами мембранных повреждений являлись ферменты – Na, K, АТФ-аза и ГГТП. Весь полученный материал обрабатывали методом вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента на ПК по программе Microsoft Excel 2006.

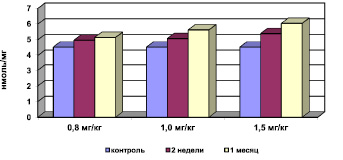

Рис. 1. Концентрация МДА в мембранах эритроцитов при хронической интоксикации, вызванной разными дозами сульфата кадмия

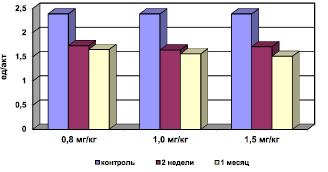

Рис. 2. Активность супероксиддисмутазы в сыворотке крови при хронической интоксикации, вызванной разными дозами сульфата кадмия

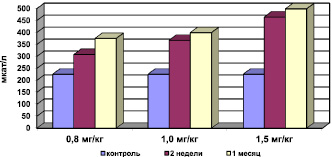

Рис. 3. Активность каталазы в сыворотке крови при хронической интоксикации, вызванной разными дозами сульфата кадмия

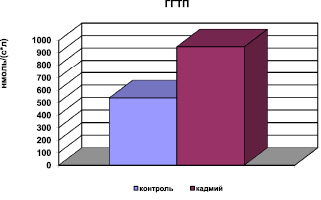

Рис. 4. Активность ГГТП в сыворотке крови при хронической интоксикации, вызванной сульфатом кадмия

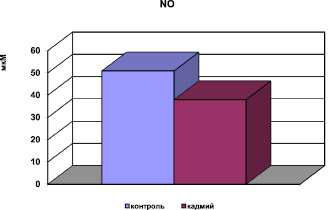

Рис. 5. Концентрация NO в сыворотке крови при хронической интоксикации, вызванной сульфатом кадмия

Результаты исследования и их обсуждение

Было выявлено, что на фоне интоксикации сульфатом кадмия отмечается активация процессов свободно-радикального окисления (СРО). Результаты исследований свидетельствуют о статистически достоверном повышении концентрации МДА в мембранах эритроцитов (рис. 1), снижении активности СОД (рис. 2) при компенсаторном возрастании активности каталазы (рис. 3), превращающей перекись водорода в молекулу воды и кислорода, и концентрации ЦП в сыворотке крови. Эти данные об изменениях в системе ПОЛ – АОС свидетельствуют о развитии окислительного стресса.

Изучая влияние сульфата кадмия на функциональное состояние почек, как основного экскреторного органа, мы исследовали процессы перекисного окисления липидов в гомогенатах коркового и мозгового слоев почечной ткани. Экспериментальные данные показали, что отмечается активация процессов СРО в обоих слоях почечной ткани (рис. 4). Доза 0,8 мг/кг массы вызывает увеличение концентрации МДА в корковом веществе при подкожном введении сульфата кадмия в течение 2 недель (р < 0,001) и в течение 1 месяца (р < 0,001), сравнительно с контролем. В мозговом веществе также увеличивается концентрация МДА при экспозиции в течение 2 недель и 1 месяца соответственно (р < 0,001; р < 0,001).

У животных, с введением сульфата кадмия в дозе 1,0 мг/кг массы, содержание МДА в корковом веществе увеличивается более значительно (р < 0,001), сравнительно с контролем. В мозговом веществе почечной ткани на фоне данной дозировки изменения достоверны относительно контроля (р < 0,001) и при введении в течение 1 месяца (р < 0,05) относительно 2 опытной группы. При введении дозы 1,5 мг/кг массы в течение 2 недель отмечается повышение концентрации МДА в корковом веществе почечной ткани (р < 0,001), а при интоксикации в течение 1 месяца ее степень повышается (р < 0,01). В мозговом веществе почечной ткани увеличение концентрации МДА высоко достоверно относительно контроля и относительно других опытных групп, как при введении сульфата кадмия в дозе 1,5 мг/кг массы при 2-недельной затравке, так и в течение 1 месяца.

В условиях окислительного стресса выявлено снижение в сыворотке крови содержания суммарных метаболитов оксида азота, основного вазодилатирующего фактора, вследствие нейтрализации NO АФК. Пероксинитрит, образующийся при этом, является сильным окислителем и повреждающим фактором для эндотелия сосудов. Таким образом, накопление продуктов пероксидации, нарушение метаболизма NO (рис. 5) приводит к дисфункции эндотелия. Биохимическими показателями измененной проницаемости мембран явились снижение активности фермента Na, K, АТФ-азы в мембранах клетки и повышение активности ГГТП в сыворотке крови (рис. 4).

Мы изучали взаимосвязь между изменением концентрации МДА и активностью Na+К+-АТФ-азы в обоих слоях почечной ткани и выявили отрицательную корреляционную связь между интенсивностью перекисного окисления липидов и активностью Na+, К+-АТФ-азы в корковом веществе почечной ткани (r = – 0,688 при введении в течение 2-х недель дозы 1,0 мг/кг массы животного, r = – 0,769 при введении этой же дозировки в течение 1 месяца, r = – 0,697 и r = – 0,788 соответственно при подкожном введении сульфата кадмия в течение 2-х недель и 1 месяца в дозе 1,5 мг/кг массы) и в мозговом веществе (r = – 0,673 и r = – 0,712 в течение 2-х недель и 1 месяца дозы 1,0 мг/кг массы соответственно; r = – 0,702 и r = – 0,725 соответственно при подкожном введении дозы 1,5 мг/кг массы).

Заключение

Таким образом, на фоне интоксикации сульфатом кадмия повышается содержание МДА в эритроцитах, гомогенатах коркового и мозгового вещества почек. Отмечается дисбаланс в АОС: снижение активности СОД в плазме крови и компенсаторное повышение активности каталазы и концентрации ЦП. Активные метаболиты кислорода нейтрилизуют оксид азота и отмечается снижение концентрации суммарных метаболитов NO в сыворотке крови, нарушение вазодилатации и дисфункции эндотелия. Продукты ПОЛ повреждают мембраны клеток, в частности, почек, выявлено снижение Na+К+-АТФ-азы в гомогенатах коркового и мозгового вещества почечной ткани и повышение активности ГГТП в сыворотке крови у крыс на фоне кадмиевой интоксикации.

Рецензенты:

Брин В.Б., д.м.н., профессор, зав. отделом физиологии и патологии висцеральных систем ФГБУН «Институт биомедицинских исследований Владикавказского научного центра РАН», г. Владикавказ;

Джиоев И.Г., д.м.н., профессор, зав. центральной научно-исследовательской лабораторией ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Владикавказ.

Библиографическая ссылка

Дзугкоев С.Г., Можаева И.В., Маргиева О.И., Тедтоева А.И., Отиев М.А., Дзугкоева Ф.С. БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ НА ФОНЕ ИНТОКСИКАЦИИ СУЛЬФАТОМ КАДМИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ // Фундаментальные исследования. 2015. № 1-5. С. 933-937;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37490 (дата обращения: 28.02.2026).