Роль оксидативного стресса в патогенезе РА не вызывает сомнений [5]. В настоящее время появляются данные о наличии антиревматоидных свойств различных антиоксидантов, в частности, селена, фуллеренов, витаминов А, С и Е, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот [4, 7].

Цель исследования – изучение противовоспалительной активности антиоксиданта липоевой кислоты в сравнении с диклофенаком натрия на модели адъювантного артрита крыс при пероральном и местном применении.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования явилась субстанция липоевой кислоты, синтезированная в ОАО «ICN МАРБИОФАРМ» [ФСП 420035029200]. Проведенные исследования антиревматоидной активности липоевой кислоты и препарата сравнения диклофенака натрия были представлены на экспертизу и одобрены Локальным этическим комитетом Казанского государственного медицинского университета.

Оценка влияния липоевой кислоты на аутоиммунное воспаление проводилась на модели адъювантного артрита крыс, предложенной B.B. Newbould [6]. В экспериментах использовались 246 половозрелых нелинейных крыс массой 230 ± 15 г. Воспалительная реакция моделировалась путем субплантарного введения в правую заднюю лапу крыс 0,1 мл полного адъюванта Фрейнда (Sigma). Исследуемые вещества (суспензия липоевой кислоты в диапазоне доз от 1/10 до 1/200 ЛД50 в крахмальном растворе, водный раствор диклофенака натрия в среднеэффективной дозе) вводились внутрижелудочно с помощью зонда ежедневно однократно с 12-го дня эксперимента в течение 14 дней. Выраженность воспалительной реакции оценивалась на 0, 3, 6, 10, 15, 20, 25-й дни эксперимента в динамике: степень воспалительного отека лап оценивалась в динамике онкометрически, а воспалительной гипертермии – в динамике с помощью ИК-термографии при комнатной температуре в закрытом помещении с применением компьютерного тепловизора ИРТИС-2000 С (г. Москва, сертификат № 29469 от 2007 г.). На термограммах в области, анатомически соответствующей области голеностопных суставов лап крыс, выделялся квадрат со стороной 5 мм, внутри которого программой IR Preview высчитывалась средняя температура.

Патоморфологическое исследование. Животные, ткани и органы которых должны были подвергнуться патоморфологическому исследованию, получали полноценный уход вплоть до момента эвтаназии, содержались в отдельном помещении и не были свидетелями умерщвления других животных. Забой осуществлялся под поверхностным эфирным наркозом в специальной камере в теплом помещении. Изготовление гистологических препаратов проводили по методике, разработанной для костных тканей [2, 3]. Для этого осуществлялась фиксация материала в 10 % нейтральном формалине, затем следовала промывка в проточной водопроводной воде в течение 24 часов и декальцинация в смеси из 100 мл 90 % муравьиной кислоты, 80 мл 40 % соляной кислоты и 820 мл водопроводной воды. Жидкость меняли каждые 48 часов. Декальцинация продолжалась в среднем 10–15 дней. После промывки в течение 24 часов в водопроводной воде материал обезвоживали в батарее спиртов возрастающей концентрации 70 % (3 порции), 96 % (две порции), 100 % (одна порция), где выдерживали 1 сутки в каждой порции. Обезвоженные образцы последовательно помещали в раствор спирта и хлороформа 1:1 (3–5 часов), две порции хлороформа (по 1 часу) и помещали в в термостат при 37 °С в смесь хлороформа и парафина 1:1 (2–3 часа). Затем в термостате при 56 °С материал пропитывался в двух порциях парафина (1 час в первой и 24 часа во второй). По окончании проводки осуществлялась заливка в парафин, охлаждение и изготовление срезов толщиной 7–10 мкм на микротоме. Гистологические срезы окрашивались гематоксилином и эозином, а также пикрофуксином по ван Гизону. Микроскопическое изучение объектов проводилось с использованием микроскопа Axioscop «Цейс».

Полученные результаты обрабатывались статистически с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 для Windows с вычислением средней арифметической, ошибки средней, t-критерия Стьюдента; критерием достоверности отличий явилось значение р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В контрольной группе животных первичная воспалительная реакция – отек правой лапы – начинала формироваться на 3-й день после введения адъюванта и сохранялась до конца эксперимента. Вторичная иммунологическая реакция – воспаление контрлатеральной (левой) задней лапы – начинала формироваться на 11-й день эксперимента и достигала максимума к концу эксперимента (на 25-й день).

Введение в качестве плацебо дистиллированной воды и крахмального раствора животным с моделированным артритом не приводило к достоверному снижению отека лап. Прирост объема правой лапы по сравнению с исходным к концу эксперимента был принят за 100 % первичной воспалительной реакции. Прирост объема левой лапы к концу эксперимента по сравнению с исходным был принят за 100 % вторичной иммунологической реакции (табл. 1).

При изучении специфической активности липоевой кислоты в дозах, соответствующих от 1/10 до 1/200 ЛД50, было выявлено, что липоевая кислота наиболее эффективна в дозе, соответствующей 1/100 ЛД50 [1].

При сравнении антиревматоидной активности липоевой кислоты и диклофенака натрия было выявлено, что на 25-е сутки диклофенак натрия достоверно снижал первичную воспалительную реакцию на 40 %, вторичную иммунологическую реакцию – на 24 %. Липоевая кислота достоверно уменьшала воспаление в правой лапе на 89 %, а в контрлатеральной – лапе на 92 %.

Таблица 1

Влияние липоевой кислоты и диклофенака натрия при пероральном применении на прирост объема правой и левой лап крыс с адъювантным артритом к концу эксперимента, мл

|

Группа |

Контроль |

Диклофенак натрия, 8 мг/кг |

Липоевая кислота, 11 мг/кг |

|||

|

М ± mа |

% |

М ± mа |

% |

М ± mа |

% |

|

|

Правая лапа |

1,78 ± 0,279 |

100 |

1,11 ± 0,154* |

60 |

0,20 ± 0,035* ** |

11 |

|

Левая лапа |

1,13 ± 0,124 |

100 |

0,86 ± 0,208* |

76 |

0,09 ± 0,012* ** |

8 |

Примечания:

* – р < 0,05 по сравнению с контрольной группой;

** – р < 0,05 по сравнению с группой животных, леченных диклофенаком натрия.

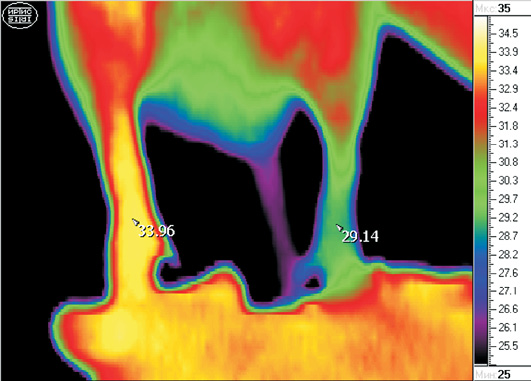

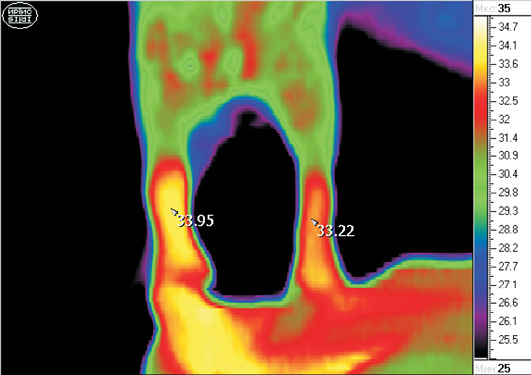

Методом ИК-термографии было выявлено, что на 3-й день после введения адъюванта отмечается повышение температуры лапы в области введения полного адъюванта Фрейнда в среднем на 4,8 ± 0,63 °С (рис. 1), на 11-й день эксперимента нами выявлена гипертермия в контралатеральной лапе и прирост средней температуры составил 4,2 ± 0,51 °С (рис. 2).

Курсовое применение липоевой кислоты в дозе 10 мг/кг и диклофенака натрия в дозе 8мг/кг привело к достоверному снижению адъювант-индуцированной гипертермии обеих лап. Так, курсовое применение диклофенака натрия достоверно снизило среднюю температуру в правой задней конечности на 46 %, в левой конечности – на 45 %. Курсовое применение липоевой кислоты привело к уменьшению гипертермии, сопровождавшей первичную воспалительную реакцию, на 70 %, а гипертермии, сопровождающей вторичную иммунологическую реакцию, на 74 %, что достоверно превосходило эффективность диклофенака натрия.

Рис. 1. ИК-термограмма лап крыс на 3-й день после введения полного адъюванта Фрейнда. Развитие первичной воспалительной реакции

Рис. 2. ИК-термограмма лап крыс на 11-й день после введения полного адъюванта Фрейнда. Развитие вторичной иммунологической реакции

Таблица 2

Влияние липоевой кислоты и диклофенака натрия при пероральном применении на прирост температуры правой и левой лап крыс с адъювантным артритом к концу эксперимента, °С

|

Группа |

Контроль |

Диклофенак натрия, 8 мг/кг |

Липоевая кислота, 11 мг/кг |

|||

|

М ± mа |

% |

М ± mа |

% |

М ± mа |

% |

|

|

Правая лапа |

4,6 ± 0,49 |

100 |

2,5 ± 0,43 * |

54 |

1,4 ± 0,21 * ** |

30 |

|

Левая лапа |

4,2 ± 0,32 |

100 |

2,3 ± 0,39 * |

55 |

1,1 ± 0,25 * ** |

26 |

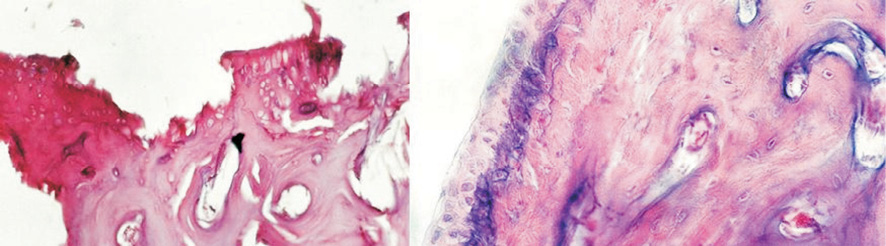

Патоморфологическое исследование показало, что введение адъюванта Фрейнда привело к развитию выраженной воспалительной реакции, захватывающей как сам сустав, так и периартикулярные ткани, включая кожный покров. В дерме и подлежащих тканях обнаруживались очаговые или диффузные лимфогистиоцитарные инфильтраты. Наблюдалась отслойка эпидермиса, а в тяжелых случаях – десквамация эпителия с некрозом дермы, включая ее железы и волосяные фолликулы. Суставная поверхность кости имела неровную выстилку с наличием дефектов, образованных за счет деструкции хряща, которые чередовались с участками пролиферации хрящевой ткани (рис. 3). В ряде наблюдений, при наличии значительных эрозий хряща, в подлежащей кости имели место явления остеопороза и некротические изменения. Синовиальная оболочка была резко утолщена, отечна и гиперемирована. Структура ее, как правило, не определялась из-за тотальной инфильтрации ее лимфоцитами, плазмоцитами и клетками макрофагального ряда. В некоторых случаях в воспалительном инфильтрате преобладали нейтрофилы вплоть до образования обширных лейкоцитарно-некротических масс с деструкцией синовиальной оболочки.

Пероральное применение диклофенака натрия существенно снижало воспалительную реакцию в суставе. Несмотря на отсутствие грубых изменений кожного покрова, в некоторых наблюдениях определялись очаги некроза в периартикулярных тканях.

Пероральное применение липоевой кислоты также приводило к уменьшению или отсутствию воспаления как в суставе, так и в периартикулярных тканях. Кожный покров имел обычную гистологическую структуру. Хрящевая поверхность была гладкой, с четко определяемыми зонами и наличием неизмененных хондроцитов. Подлежащая костная ткань была представлена компактной костью с наличием небольших грубоволокнистых фрагментов балочного строения. В случаях деструкции кости в результате воспалительной реакции применение липоевой кислоты сопровождалось восстановлением костной ткани. Это реализовалось путем разрастания соединительной ткани, трансформации ее в хрящ, из которого в свою очередь образовывались новые костные балки. Синовиальная оболочка в целом имела нормальное гистологическое строение (рис. 3). Только в единичных случаях сохранялись явления умеренного отека и незначительная очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация.

Рис. 3. Слева – дефекты хрящевой выстилки: чередование зон деструкции и пролиферации хряща с оголением участков подлежащей кости в контрольной группе. Окраска гематоксилином и эозином. х200. Справа – нормальная трехслойная хрящевая выстилка и неизмененная подлежащая костная ткань в группе животных, леченных липоевой кислотой. Окраска гематоксилином и эозином. х400

Заключение

Таким образом, нами было впервые показано, что липоевая кислота при пероральном применении на модели адъювант-индуцированного артрита крыс эффективно подавляет развитие как первичной воспалительной, так и вторичной иммунологической реакции, устраняет повреждения суставных тканей, в частности, синовиальной оболочки, суставного хряща и костной ткани, вызванных введением адъюванта Фрейнда, и по эффективности превосходит эталонное противовоспалительное средство.

Рецензенты:

Гараев Р.Р., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии, ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ Минздрава России», г. Казань;

Семина И.И., д.м.н., профессор, заведующая ЦНИЛ, ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ Минздрава России», г. Казань.

Работа поступила в редакцию 02.04.2013.

Библиографическая ссылка

Иманаева А.Я., Залялютдинова Л.Н., Цыплаков Д.Э. ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ НА МОДЕЛИ АДЪЮВАНТ-ИНДУЦИРОВАННОГО АРТРИТА КРЫС // Фундаментальные исследования. 2013. № 6-3. С. 596-600;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31555 (дата обращения: 06.01.2026).