Введение

Современные российские реалии характеризуются ускоренным процессом перемен на рынке труда, вызванных рядом факторов: усиливающейся цифровизацией экономики, ростом автоматизации рабочих мест, изменениями в привычном укладе жизни и усилением конкуренции. Особенностью текущего момента выступает появление новых форм занятости, среди которых особое место занимает институт самозанятости.

На протяжении последнего десятилетия российское государство последовательно внедряет реформы, направленные на упрощение налогообложения и отчетности для малого бизнеса и фрилансеров. Ключевым этапом таких реформ стал запуск пилотного проекта по применению специального налогового режима для самозанятых («налог на профессиональный доход») в январе 2019 г. в четырех субъектах РФ (Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область). Спустя год эксперимент распространили на все регионы.

Законодательные нововведения позволили многим гражданам официально зарегистрироваться в качестве самозанятых лиц, уплачивая минимальные налоговые ставки (4 % с физических лиц и 6 % с юридических лиц), что сделало этот формат привлекательным для широких слоев населения, особенно молодежи.

Важность изучения феномена самозанятости среди молодых россиян обусловлена несколькими причинами. Во-первых, молодое поколение зачастую проявляет высокую мобильность и адаптируется быстрее остальных возрастных групп к изменениям на рынке труда. Во-вторых, представители молодого поколения формируют новый образ жизни и ценностей, делая ставку на свободу творчества, самореализацию и личную ответственность. Наконец, молодые граждане становятся основой будущих кадров, и их восприятие моделей занятости влияет на формирование будущей структуры рынка труда и социально-экономического устройства страны.

Цель исследования – анализ уровня осведомленности, мотивации, карьерных предпочтений и барьеров, связанных с выбором специального налогового режима для самозанятых среди молодежи. В фокусе внимания находится восприятие самозанятости студентами как современной формы профессиональной самореализации и гибкой адаптации к изменениям рынка труда.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на территории Свердловской области в апреле – мае 2025 г. Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Оценка влияния самозанятости на ситуацию на рынке труда Свердловской области» (договор № 11 от 17 марта 2025 г.; заказчик – ГАУ СО «ОЦРТР и СТО»). В качестве основного метода сбора первичной социологической информации использовался анкетный опрос, реализованный в онлайн-формате с применением доступной (стихийной) выборки. Генеральную совокупность составила молодежь региона в возрасте от 14 до 35 лет. Объем выборочной совокупности – N = 1041 респондент, что обеспечивает репрезентативность данных при доверительной вероятности 95 % и доверительном интервале ± 3 %.

Основным инструментом исследования стала стандартизированная анкета, разработанная в Google Forms. Сбор эмпирических данных осуществлялся дистанционно посредством распространения гиперссылки на анкету через каналы онлайн-коммуникации. Полученные данные прошли процедуру первичной статистической обработки и верификации, что обеспечило достоверность и корректность итоговых результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

Тема самозанятости широко представлена в трудах отечественных исследователей. С целью оценки основных направлений исследования на первом этапе была составлена выборка научных статей по данным Научной электронной библиотеки (eLibrary). При отборе было использовано ключевое слово «самозанятость», указанное в названии, аннотации или ключевых словах статей. Всего были отобраны 2064 научные публикации.

Понятие «самозанятость» вошло в научный оборот сравнительно недавно: первые публикации датируются 1994 г. Одной из первых работ, индексируемых в РИНЦ, является статья Л.И. Огарковой и О.Г. Колосовой «К вопросу о женской занятости» [1]. Анализ динамики публикационной активности по теме самозанятости за период с 1994 по 2024 г. С 1994 по 2008 г. публикационная активность по теме самозанятости оставалась низкой и стабильной, составляя 1–2 статьи в год. Начиная с 2009 г. наблюдается значительный рост: с 12 статей в 2009 г. до 270 статей в 2024 г., с пиком в 2023 г. (318 статей). Таким образом, публикационная активность по теме самозанятости демонстрирует устойчивый рост с 2009 г., с резким увеличением после 2016 г. (85 публикаций в 2016 г. в сравнении с 55 публикациями годом ранее), что отражает возрастающий научный и общественный интерес к самозанятости, стимулированный законодательными инициативами и экономическими изменениями. Отметим небольшое снижение в 2024 г., что может указывать на временное насыщение темы или изменение фокуса исследований.

Анализ содержания наиболее цитируемых публикаций (200 источников) на тему самозанятости позволил выявить вклад различных исследователей в эту проблематику и сформировать авторскую позицию по данному вопросу:

1. Самозанятость и ее правовое регулирование: основное внимание правовому статусу самозанятых, формированию специальных налоговых режимов, проблемам легализации и регулирования их деятельности в России и за рубежом (А.Н. Покида, Н.В. Зыбуновская [2], И.В. Ершова, Е.В. Трофимова [3], Е.Ю. Цуканова, Е.А. Придатко [4] и др.).

2. Цифровая экономика и платформенная занятость: исследования сосредоточены на роли цифровых платформ, фриланса и интернет-рынков в развитии новых форм занятости, включая влияние технологий на трудовые отношения (Н.И. Глотова, Ю.В. Герауф [5], С.В. Шуралева [6], В.В. Верна, М.Н. Хойна [7] и др.).

3. Социально-экономические аспекты самозанятости: анализируются социальные, экономические и трудовые аспекты самозанятости, включая ее роль в сокращении безработицы и преодолении кризисов (К.И. Макаева, З.И. Гунзикова, К.А. Нусхаева, Е.Н. Джахнаева [8], И.И. Мухина, Д.Г. Миракян [9] и др.).

4. Неформальная и теневая занятость: исследуются проблемы теневого сектора экономики, неформальной занятости и пути их преодоления, включая налоговые и институциональные подходы (А.П. Киреенко, М.О. Климова [10], Е.С. Кубишин [11], В.Б. Левитин [12] и др.).

5. Инновации и интеллектуальный капитал в занятости: фокус на роли человеческого капитала, инновационных трудовых практик и их влиянии на рынок труда, включая стартапы и высокотехнологичные проекты (О.А. Карпенко [13], Л.В. Левченко, О.А. Карпенко [14] и др.).

6. Региональные и сельские аспекты самозанятости: изучаются особенности самозанятости и предпринимательства в сельской местности и регионах, включая сельский туризм и локальные рынки труда (О.В. Ищук [15], А.Г. Иволга, Ю.М. Елфимова, И.Д. Шахраманян [16], С.В. Борисов, Е.И. Роговский [17] и др.).

7. Отношение молодого поколения к самозанятости. Фокус на исследовании восприятия самозанятости представителями молодежи, которые находятся на старте карьеры; изучение их осведомленности в данном вопросе, ожиданий и готовности к самостоятельной профессиональной деятельности (Н.В. Сербина, М.В. Чудиновских, Ю.В. Гудошникова [18], Н.П. Касаткина, Н.В. Шумкова [19], М.Л. Груздева, У.М. Бокарюкина, А.Е. Булганина [20] и др.).

Сделаем еще несколько акцентов на содержании тематики публикаций, связанных с феноменом самозанятости. Есть мнение, что широкое развитие регулирования этого института, с фокусом на проведении налоговых реформ, имеет ряд преимуществ, основным является борьба с теневым сектором экономики. Так, К.А. Тучин и А.А. Зайцев называют создание специального налогового режима для самозанятых «инновационным подходом к борьбе с теневым рынком труда через легализацию доходов людей, работающих в неформальном секторе» [21]. Г.Н. Семенова, соглашаясь со значимостью специального налогового режима в противодействии теневому сектору, делает акцент на необходимости более комплексного подхода, выходящего за рамки налогового законодательства [22]. По мнению Д.Л. Банниковой, государству стоит идти на диалог с сегментом самозанятых, создавая комфортные условия для их выхода из теневого сектора [23].

С.Р. Мустафина и А.А. Масалимова придерживаются, в свою очередь, следующего мнения: регулирование деятельности самозанятых в России ограничивается внедрением налоговых реформ, при этом не уделяется должное внимание определению правовой природы данного института [24], и в этой связи деятельность самозанятых не попадает под защиту гражданского и трудового законодательства, в связи с чем самозанятые лишены большинства социальных гарантий.

Тем не менее на данном этапе можно наблюдать активное развитие института самозанятости. А.Н. Покида и Н.В. Зыбуновская отмечают тенденцию рынка труда в повышении интереса к нестандартной занятости, характеризующейся мобильностью рабочих ресурсов, снижением зависимости работника от работодателя [2]. Авторы А.А. Джалалудинович, А.Д. Магомедовна, И.З. Руслановна выделяют ряд факторов, влияющих на повышение интереса населения к самозанятости: экономическая нестабильность, в связи с которой появляется необходимость поиска дополнительных источников дохода путем обращения к предпринимательской деятельности; технологические изменения и высокий уровень цифровизации экономики, позволяющие выполнять работу удаленно, и др. [25].

На фоне глобальных изменений как в экономической среде, так и в массовом сознании в целом появляется необходимость изучения места и роли молодежи на современном рынке труда. Н.П. Касаткина и Н.В. Шумкова в своих трудах подчеркивают «выявление степени выраженности роли молодежи как агента новых социальных практик» [19].

Проведенный анализ научных публикаций по теме самозанятости свидетельствует об устойчивом росте интереса российского научного сообщества к данной проблематике. Феномен самозанятости широко изучается отечественными исследователями, поэтому ключевые направления в данном вопросе нельзя однозначно категоризировать, однако можно выделить наиболее популярные аспекты. Ключевые направления исследований включают правовое регулирование самозанятости, платформенную занятость и цифровую экономику, социально-экономические аспекты самозанятости, неформальную и теневую занятость, инновации и интеллектуальный капитал, региональные и сельские особенности самозанятости, а также изучение отношения молодежи к вопросу самозанятости. Динамика публикационной активности и разнообразие исследуемых вопросов подчеркивают актуальность темы и ее потенциал для дальнейших исследований.

Напомним, что исследование проведено методом анкетного опроса, направленного на изучение восприятия и опыта использования института самозанятости среди молодежи. Основной целевой аудиторией выступали студенты Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) из разных регионов РФ, которые отражают интересы широкой возрастной категории (от 18 до 35 лет) и подтверждают репрезентативность опроса.

Внутри выборочной совокупности в количестве 1041 чел. отмечено разделение опрошенных по следующим возрастным группам:

‒ до 18 лет, 128 чел. (12,4 %);

‒ от 18 до 24 лет, 617 чел. (59,9 %);

‒ от 24 до 35 лет, 172 чел. (16,7 %);

‒ старше 35 лет, 112 чел. (10,9 %).

Около трех четвертей респондентов составили женщины (70,9 %), а разделение по текущему статусу позволило сформировать три относительно равновесные целевые группы:

‒ обучающиеся в колледже составили 37,3 % от общей численности респондентов (385 чел.);

‒ работающие студенты, обучающиеся на очно-заочной и заочной формах обучения, – 34,3 % (354 чел.);

‒ студенты вуза очной формы обучения – 28 % (289 чел.).

Феномен самозанятости становится предметом пристального внимания со стороны исследователей в различных дисциплинах – от экономики и социологии до права и управления человеческими ресурсами. Самозанятость изучается как реакция на нестабильность традиционного рынка труда и одновременно как самостоятельный выбор, отражающий ценности нового поколения – стремление к свободе, гибкости и самореализации.

Классические основы анализа индивидуального труда были заложены Г. Беккером в концепции рационального выбора, где человек выступает как агент, стремящийся к максимизации личной полезности. Эти подходы легли в основу современного понимания самозанятости как формы рационального распределения времени и ресурсов.

Зарубежные исследования связывают рост самозанятости с развитием цифровой платформенной экономики, где занятость становится все более гибкой и проектной. Молодежь, как наиболее адаптивная группа, активно выбирает фриланс, временную занятость и самозанятость как способ достижения жизненного баланса.

В российском научном дискурсе самозанятость рассматривается с разных сторон: как элемент неформальной экономики; как механизм адаптации к трансформации трудового рынка; как компонент цифровой среды. Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ указывает на то, что значительная доля молодых людей воспринимает самозанятость как стартовую площадку своей профессиональной траектории.

Гендерные различия также находят отражение в академических работах. Исследования показывают, что женщины чаще рассматривают самозанятость как временный или дополнительный источник дохода, тогда как мужчины склонны воспринимать ее как основной формат занятости.

Международный опыт, в том числе британская и шведская модели self-employed, показывает разнообразие подходов к регулированию и поддержке самозанятых. Эти сравнения помогают переосмыслить российскую практику и предложить пути ее совершенствования.

В итоге самозанятость предстает как многоаспектный феномен, в котором переплетаются экономические, социокультурные, правовые и психологические компоненты. Ее распространение среди молодежи отражает запрос на автономию, гибкость и смысл в профессиональной деятельности, что требует как научного осмысления, так и государственной поддержки.

Проведенное исследование авторами дало богатую пищу для анализа, позволив вскрыть ключевые аспекты отношения молодежи к феномену самозанятости и выделить ряд важных направлений для дальнейшего изучения.

Осведомленность и первый контакт. Прежде всего необходимо было оценить степень осведомленности респондентов о режиме самозанятости и понять, когда состоялось их первое знакомство с ним (получено и обработано 1035 ответов).

Большинство респондентов, около 60 %, впервые узнали о самозанятости еще в школе, а совершенно не были информированы о самозанятости на момент опроса всего 37 чел. – 3,6 % респондентов.

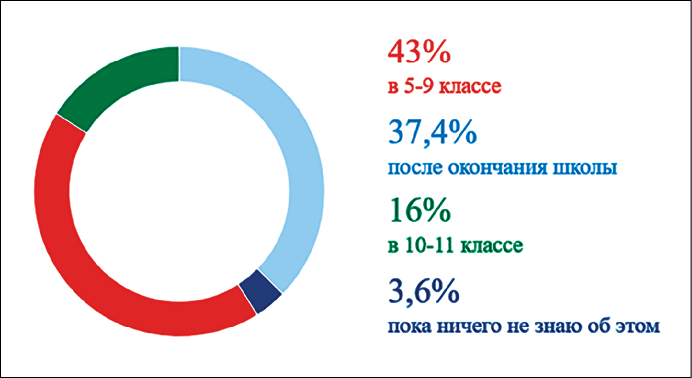

Рис. 1. Данные анкетирования при ответе на вопрос «Когда вы впервые узнали о самозанятости?»

Распределение по времени «узнавания» выглядит следующим образом:

‒ в 5–9 классах – 445 чел., что составляет 43 % опрошенных;

‒ в 10–11 классах – 166 чел., или 16 % опрошенных;

‒ после окончания школы – 387 чел., или 37,4 % респондентов.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что основная информация по самозанятости начинает поступать к молодежи во время обучения в школе на уровне основного общего и среднего общего образования (рис. 1).

Относительно гендерных различий стоит отметить, что если в 5–9 классах девочки-подростки знают о самозанятости немногим больше мальчиков (соответственно 34,7 и 24,1 % опрошенных), то к окончанию школы их осведомленность примерно выравнивается (45,6 и 48,3 % опрошенных). Таким образом, женщины чаще узнают о самозанятости в более раннем школьном возрасте, в то время как мужчины чаще узнают в старших классах или после школы. Женщины показывают тенденцию к более ранней осведомленности.

Уверен, что знает все об условиях работы самозанятых, каждый второй респондент. Об этом утверждает 571 чел., или 55,2 % опрошенных. Оценили свои знания как частичные еще 362 чел., или 35 % респондентов. Совсем не знающих о самозанятости оказалось меньшинство – 102 чел., или 9,9 % опрошенных. Уровень осведомленности об условиях самозанятости одинаков у мужчин и женщин, гендерных различий выявлено не было. Учитывая, что в школьную образовательную программу объяснения касательно специального налогового режима не входят, то источником информации в данном случае может выступать семья и близкое окружение подростков.

Отметим, что в экспертном сообществе в настоящее время существуют противоречивые мнения о том, насколько подростки готовы к бизнесу и стоит ли родителям восполнять эти знания. К примеру, одни представители психологической науки заявляют, что нецелесообразно раньше времени знакомить школьников с рынком, поскольку это может привести к их «зацикливанию» на зарабатывании денег, смещению акцентов с учебы. Эмпирические исследования отмечают преимущественно краткосрочное влияние программ предпринимательского образования и указывают на необходимость осторожного внедрения подобных практик в школьную программу [26]. Отечественные исследователи также отмечают, что ранняя коммерциализация образовательных практик влияет на формирование материальных установок у детей и подростков [27]. Другие авторы, напротив, поддерживают идею раннего выхода школьников на деятельность, приносящую доход. Представители этого подхода утверждают, что подростки часто идут в бизнес не ради денег (деньги – это дополнительный бонус), а для поиска себя, своей значимости и статусности в глазах окружающих одноклассников. Так, в работе Е.П. Ильина рассматриваются мотивационные аспекты творческой деятельности, включая стремление к признанию и статусу. Хотя основное внимание уделяется творчеству, многие из описанных мотивационных факторов также применимы к предпринимательской деятельности подростков [28].

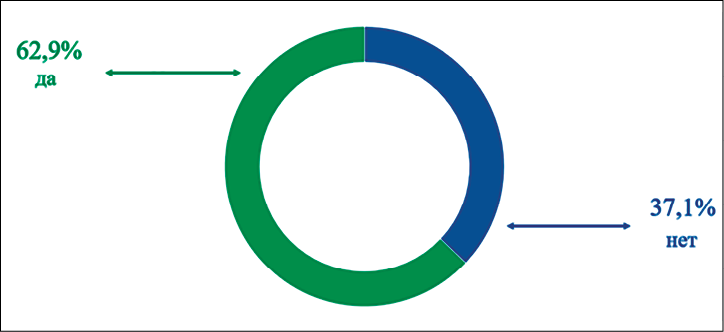

Рис. 2. Данные анкетирования при ответе на вопрос «Кто-нибудь из вашего близкого окружения работает в статусе самозанятого?»

Личный опыт и окружение. Как показало проведенное исследование (получен и обработан 1035 ответ), у подавляющего большинства респондентов статус самозанятого отсутствует (873 чел., что составляет 84,3 % опрошенных). Лишь 162 чел. являлись на момент опроса самозанятыми (15,7 %), при этом в ближайшем окружении этот статус имеют 650 чел. (62,9 % принявших участие в анкетировании). Результаты подтверждают распространенность этой формы занятости и возможность получения респондентами информации из первых рук (рис. 2).

Исследование гендерных различий в ответах на данный вопрос позволяет сделать вывод о том, что, хотя большинство респондентов не оформлены как самозанятые, все же мужчины в незначительном большинстве случаев обладают официальным статусом плательщика налога на профессиональный доход, чем женщины. Наличие или отсутствие в близком окружении самозанятых у мужчин и женщин практически идентично, гендерных различий не выявлено.

Более детальное изучение показало, что среди имеющих статус самозанятых преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 24 до 35 лет, и лишь в единичных случаях – в возрасте до 18 лет. Это подтверждает предположение, что если школьники и знакомятся с режимом самозанятости во время обучения, то не торопятся приступать к профессиональной деятельности, как бы «наблюдая со стороны».

Отметим, что исследователи в области социологии и психологии труда проводят деление молодежи на две группы: «дети-творцы» и «дети-потребители» [29, 30]. Основное отличие между ними в том, что «потребители» рано начинают осознавать, что купить можно практически все и не обязательно делать своими руками то, что другой может сделать лучше. Важно, что именно «потребители» подталкивают своих сверстников в занятия бизнесом, создавая спрос на их услуги и товары. А «творцы», в свою очередь, понимают, что они могут заработать. В результате, у подростков формируется разное отношение к деньгам и планированию своих расходов – все очень индивидуально. Однако первый полученный опыт уже помогает осознать, чего они хотят от жизни, а подработка на низкоквалифицированных работах летом подводит подростка к мысли, чем он точно не хочет заниматься и как этого избежать. Согласно данным ФНС России в конце февраля 2025 г. число несовершеннолетних самозанятых выросло на 54 % и составило 146 тыс. чел., и это при том, что многие подростки занимаются самозанятой деятельностью без официальной регистрации, что несколько искажает статистику.

Занятие деятельностью, приносящей доход. В рамках такой постановки вопроса интересно было изучить возможность совмещения деятельности в формате самозанятости с работой в рамках трудового договора (получено и обработано 1032 ответа). При этом каждый пятый респондент указал работу в сфере услуг, 183 чел. (17,7 %) отметили оказание бытовых услуг и репетиторство, 58 чел. обозначили свою деятельность в курьерской службе и логистике (5,6 % опрошенных). В ходе опроса установлено, что значительная часть респондентов работают по трудовому договору (499 чел., или 48,4 % опрошенных), остальные респонденты, 374 чел., в момент опроса никакой трудовой деятельностью, приносящей доход, не занимались (36,2 %).

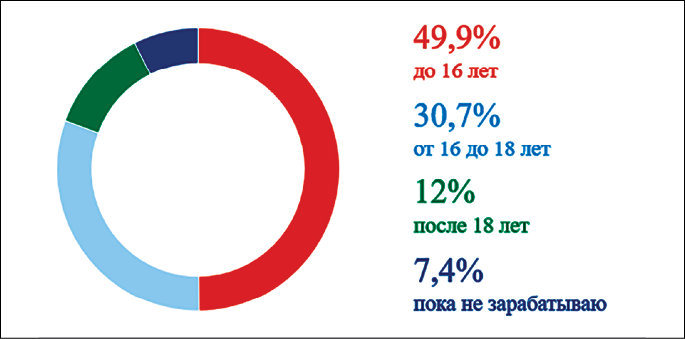

Рис. 3. Данные анкетирования при ответе на вопрос «В каком возрасте вы заработали первые деньги?»

Изучение гендерных различий в ответах на данный вопрос позволяет сделать вывод, что женщины чаще мужчин не имеют дохода от трудовой деятельности: отрицательные ответы были получены от 42,1 % женщин и 36,2 % мужчин. В число контингента, работающего по трудовому договору, вошли 60,9 % женщин и 51,7 % мужчин, то есть женщины чаще предпочитают этот формат оформления трудовой деятельности. По видам трудовой деятельности особых гендерных различий не выявлено, исключение составила лишь сфера доставки, в которой заняты преимущественно мужчины – 15,5 % (занятость женщин в доставке составила всего 4,9 %). Это может указывать на разные предпочтения в типах заработка или доступные возможности.

Начало занятия деятельностью, приносящей доход. Важным представляется определение возрастного диапазона, в котором молодые люди начинают зарабатывать свои первые деньги. Ответы были интересны с позиции ранней мотивации молодежи к занятию профессиональной деятельностью (получен и обработан 1031 ответ, рис. 3).

Практически каждый второй респондент получил опыт первого заработка в возрасте до 16 лет (514 чел., или 49,9 % опрошенных). Вторую многочисленную группу составили респонденты которые получили такой опыт в возрасте от 16 до 18 лет (317 чел., или 30,7 % опрошенных). И только 76 чел. отметили, что еще не занимались деятельностью, приносящей доход (7,4 % опрошенных).

Гендерные различия в ответах на этот вопрос несущественные. Мужчины-респонденты, как правило, начинают зарабатывать первые деньги в более раннем возрасте, до 16 лет (62,9 %) по сравнению с женщинами (52,2 %). Женщины чаще начинают зарабатывать в возрасте от 16 до 18 лет (соответственно 30,1 и 23,3 %) или после 18 лет (соответственно 12,3 и 7,8 %).

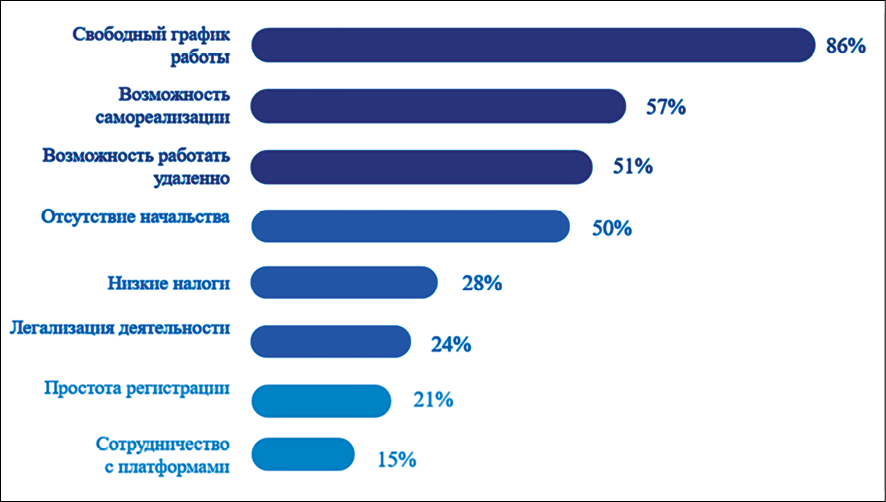

Преимущества самозанятости. Анализ привлекательности режима самозанятости для молодежи важен, потому что именно эта группа формирует будущее рынка труда и определяет устойчивость социально-экономического развития. Учитывая прогнозируемую субъективность ответов, были предусмотрены восемь вариантов ответов, в том числе: свободный график; возможность самореализации; свобода / отсутствие начальства; низкие налоги; простота регистрации; возможность сотрудничать с цифровыми платформами и сервисами; легализация деятельности и возможность работать удаленно (рис. 4). Респондентам было предоставлено право выбрать три ответа. Получены и обработаны 1034 ответа, в результате чего стало понятно, что основным преимуществом является «свободный график» работы: его выбрали 889 чел. (86 % опрошенных). Кроме того, в тройку лидеров по популярности вошли такие преимущества, как «возможность самореализации» (586 чел., или 56,7 % респондентов) и «возможность работать удаленно» (531 чел., или 51,4 % респондентов). На четвертом месте, с небольшим отставанием, оказалась возможность работы без начальства, самостоятельно (515 чел., или 49,8 % респондентов).

К условиям, не относящимся к значимым преимуществам самозанятости, опрошенные отнесли легализацию деятельности (249 чел., или 24,1 % опрошенных); простоту регистрации (218 чел., или 21,1 % респондентов) и возможность сотрудничать с цифровыми платформами и сервисами (159 чел., или 15,4 % респондентов).

Рис. 4. Данные анкетирования при ответе на вопрос «Каковы преимущества самозанятости для молодежи?»

Полученные результаты подтверждают информацию по проводимым ранее опросам молодежи по вопросам их карьерных устремлений. Свобода выбора вида и формата деятельности, баланс личного и рабочего времени и потребности в самореализации являются характерными ценностями поколения зумеров. Неслучайно именно это поколение, по данным ФНС России и федерального портала Самозанятые.РФ, составляет подавляющее большинство самозанятых в стране.

Отсутствие потребности в легализации деятельности тоже характеризует молодое поколение, которое живет по своим правилам и само выбирает для себя авторитеты. Для большинства молодых людей связь между их заработком и необходимостью отчислять часть денег государству в виде налога тоже далеко не очевидна. Потому среди самозанятых так много людей, работающих неофициально.

По гендерным предпочтениям на первом месте и для мужчин, и для женщин оказался «свободный график работы» (70,7 % мужчин и 75,4 % женщин). На второе место женщины поставили «возможность самореализации» (60,1 %), тогда как мужчины – «свободу, отсутствие начальства» (46,6 %). Третье место у мужчин заняла «возможность самореализации (43,1 %), у женщин – «свобода, отсутствие начальства (57,1 %). По остальным преимуществам зафиксированы незначительные расхождения.

Таким образом, гибкий график и отсутствие начальства выступают универсальными преимуществами для обоих полов. При этом женщины более ценят возможность самореализации и удаленного формата работы, что характеризует их стремление к балансу всех жизненных сфер и склонность к творческому самовыражению.

Трудности самозанятости. Именно степень сложности выбора налогового режима отражает, насколько доступным и понятным для молодежи является инструмент самозанятости, а значит, напрямую влияет на ее готовность легализовать доходы и формировать устойчивую занятость. Согласно устоявшемуся мнению по особенностям работы в статусе самозанятого, с опорой на экспертные оценки и результаты исследований рынка труда, в анкете был предусмотрен выбор из семи возможных ответов, в том числе: нестабильность дохода; отсутствие у самозанятых социальных гарантий; сложности с планированием своей деятельности (самоменеджмент); ограничение по доходу; высокая конкуренция; отсутствие социальной помощи (пособий) и отсутствие возможности работать в коллективе. Респонденты также были ограничены в своем выборе тремя ответами (получено и обработано 1024 ответа).

Список возможных трудностей возглавляет фактор нестабильности дохода самозанятого (833 чел., или 81,3 % опрошенных, в том числе 81,9 % мужчин и 80,6 % женщин). На втором месте – отсутствие социальных гарантий (отпуск, больничный и пенсия): их указали 710 чел., или 69,3 % опрошенных (64,7 % мужчин и 67,2 % женщин). Для женщин отсутствие социальных гарантий значит немного больше, чем для мужчин. Замыкает тройку сложностей для самозанятого высокий уровень конкуренции – 402 чел., или 39,3 % респондентов, в том числе 43,1 % мужчин и 43,7 % женщин).

Неочевидными трудностями оказались сложность личного планирования деятельности (263 чел., или 25,7 % респондентов), ограничение по доходу (254 чел., или 24,8 % респондентов), отсутствие рабочего коллектива (176 чел., или 17,2 % респондентов). Отметим, что для женщин коллектив более важен, чем для мужчин: его отсутствие как недостаток указали 14,8 % женщин и 10,3 % мужчин.

В целом нестабильный доход и отсутствие социальных гарантий свойственны любой форме нетрадиционной занятости. Значимость для подавляющего числа опрошенных такого фактора, как стабильность дохода, указывает на их обеспокоенность отсутствием некой «подушки безопасности» на случай «провала» в профессиональной деятельности. Это скорее связано с внутренним ощущением беспокойства и страха работы на свободном рынке, чем с действительными рыночными реалиями. С этим же связан фактор отсутствия социальных гарантий: ничто не мешает самозанятому самостоятельно формировать свою пенсию и страховые взносы. Тем более что в числе мер по поддержке самозанятых, вводимых Правительством РФ содержатся мероприятия, связанные с включением самозанятых в программу социальных гарантий.

Предложения по улучшению условий. Выявление спектра предложений по улучшению условий для самозанятых позволяет определить меры, способные повысить привлекательность и устойчивость этого режима, стимулировать вовлечение молодежи и снизить социально-экономические риски. Респондентам были представлены пять возможных предложений для выбора, в которые вошли: предоставление самозанятым социальных гарантий; льготное кредитование; наличие организации по защите прав самозанятых; наставничество от успешных предпринимателей и освещение вопросов по самозанятости в рамках образовательных программ. Перечень предложений был разработан рабочей группой в ходе анализа актуальной информации по оценке успешности эксперимента со специальным налоговым режимом. В том числе был проведен библиометрический анализ по вопросам самозанятости, изучены научные публикации, экспертные мнения, результаты социологических обзоров, информация с официальных источников и статистика (получено и обработано 1025 ответов).

Наиболее частым предложением закономерно стало предоставление самозанятым социальных гарантий (37 % респондентов, или 307 чел., в том числе 44,8 % мужчин и 45,4 % женщин). Второе место по популярности заняли два предложения по наставничеству от успешных предпринимателей и включении материалов по самозанятости в учебные программы (21,3 % респондентов (218 чел.) и 21,2 % респондентов (217 чел.) соответственно). По данным предложениям гендерных различий не выявлено. На третьем месте – наличие организации по защите прав самозанятых (156 чел., или 15,2 % опрошенных, в том числе 17,2 % мужчин и 21,9 % женщин. Замыкает перечень предложений услуга льготного кредитования самозанятых: ее выбрало 127 чел., или 12,4 % респондентов, в том числе 23,3 % мужчин и 20,5 % женщин. Итак, в наличии гендерное единодушие относительно необходимости социальных гарантий, наставничества и образовательных программ.

Карьерные предпочтения молодежи. Именно они отражают ее ценности и ожидания, а значит, позволяют спрогнозировать модели поведения при выходе на рынок труда и оценить, какие формы занятости будут наиболее востребованы в будущем. С учетом текущей демографической ситуации и кадрового дефицита рабочей силы отток молодежи в сектор самозанятости в перспективе может серьезно повлиять на хрупкий баланс спроса-предложения. Потребность производственных компаний Свердловской области в молодых кадрах остается довольно высокой, что требует пристального внимания как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны государства (получено и обработано 1034 ответа).

Оптимальным вариантом карьеры после окончания учебного заведения многие видят работу по трудовому договору (419 чел., что составляет 40,5 % всех опрошенных). При этом гендерных различий в ходе исследования не выявлено. Чуть менее популярно совмещение работы по трудовому договору и самозанятости (249 чел., или 24,1 % опрошенных). В данном случае уже зафиксированы определенные отличия: женщины более склонны к подобному совмещению (22,1 %), чем мужчины (13,8 %).

Значительная часть респондентов заявила о своих намерениях осуществлять трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или собственника бизнеса (289 чел., или 27,9 % опрошенных), при этом мужчины планируют это чаще (37,1 %), чем женщины (26,5 %). Исключительно формат самозанятости выбрала незначительная часть респондентов (50 чел., или 4,8 % опрошенных) при отсутствии особых гендерных различий.

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о том, что, хотя работа по трудовому договору остается наиболее привлекательной для обоих полов, мужчины значительно чаще видят себя в роли индивидуальных предпринимателей или собственников бизнеса. Женщины, в свою очередь, чуть чаще склоняются к совмещению традиционной занятости с самозанятостью. Это может указывать на большую предпринимательскую амбициозность среди мужчин или более осторожный подход женщин к полной финансовой независимости через самозанятость. Судя по результатам, беспокойство по поводу массового ухода молодежи в самозанятость необоснованно. Большинство респондентов рассматривают ее как дополнительный источник дохода, возможно временного характера, ставя в качестве цели подобной трудовой деятельности закрытие текущих, актуальных финансовых планов и задач.

Что касается выявленной тенденции к предпринимательской деятельности, она находится в русле общероссийских тенденций. Согласно данным Министерства образования РФ, после окончания вуза открыть свой бизнес планируют около 40 % выпускников. Планировать свой бизнес и заниматься своим бизнесом – это разные вещи: в ходе «естественного отбора» многие приоритеты выпускников могут и поменяться.

Будущее самозанятости. Этот вопрос был включен в анкету с целью анализа того, как молодежь воспринимает и оценивает данный формат трудовой деятельности в целом, а также для корреляции с данными, полученными в ходе ответов на предыдущие вопросы. Получено и обработано 926 ответов.

Относительно эксперимента по самозанятости (до 2028 г.) мнения респондентов разделились: продолжение эксперимента на прежних условиях поддержали 359 чел., или 38,8 % респондентов. По этому предложению гендерных различий не выявлено, равно как и по предложению продолжить и улучшить условия для самозанятых (528 чел. или 57 % респондентов). Незначительная часть опрошенных проголосовала за отказ от продления эксперимента в 2028 г. (39 чел., или 4,2 % респондентов).

Определение самозанятости. Вопрос был нацелен на получение обобщающей информации по отношению молодежи к данному формату профессиональной деятельности. Он перекликается с другими вопросами и призван выявить отклонения в ответах респондентов. Учитывая, что вопрос формулировался как открытый, сами участники опроса формулировали для себя определяющие признаки / критерии самозанятости в субъективной интерпретации.

В результате было получено «облако» ключевых слов, с которыми ассоциируется специальный налоговый режим. Наиболее часто повторяются: «возможность», «свобода», «самореализация», «независимость», «способ заработать», «доход», «начало карьеры», «старт бизнеса». В целом полученные определения имеют выраженный позитивный либо нейтральный характер. Основные акценты связаны с независимостью и потенциалом /возможностями, которые дает самозанятость.

Ответы среди мужчин чаще сфокусированы на «возможности» (самореализоваться, заработать), «свободе» (выбора, действий), «пути к успеху/будущему», «старте в бизнесе». Некоторые упоминают «деньги», «доход», «выгодно», «круто». Есть и более прагматичные определения, такие как «оплата налогов с дохода». Ответы среди женщин часто содержат слова «свобода» (графика, выбора, действий), «возможность самореализации», «возможность работать удаленно». Чаще встречаются акценты на «саморазвитие», «независимость» (в том числе финансовая, от родителей), «новый опыт», «баланс между работой и учебой», «творческий потенциал». Некоторые видят это как «шанс» или «перспективу». Есть более осторожные определения, такие как «риски», «нестабильность», «сложность».

Заключение

По итогам проведенного исследования отметим, что самозанятость в современном российском обществе воспринимается молодежью как привлекательный и в то же время неоднозначный формат занятости. Результаты проведенного исследования подтвердили высокий уровень информированности студентов о специальном налоговом режиме и растущий интерес к гибким формам трудовой деятельности. При этом фактическое вовлечение в самозанятость остается ограниченным, а сама модель зачастую рассматривается не как основная, а как дополнительная форма занятости.

Основными преимуществами самозанятости для молодежи выступают свобода выбора графика, возможность самореализации и работа в удаленном формате. Однако барьерами остаются нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и высокая конкуренция. Гендерные различия проявляются в том, что мужчины чаще связывают самозанятость с предпринимательством, тогда как женщины склонны рассматривать ее как дополнение к традиционной занятости.

Таким образом, можно сделать вывод, что самозанятость является отражением трансформации ценностных установок нового поколения, ориентированного на свободу, гибкость и поиск возможностей для самореализации. Для государства актуальной задачей становится создание условий, минимизирующих риски и повышающих привлекательность данного формата, включая расширение социальных гарантий, образовательные инициативы и поддержку молодежного предпринимательства.