Введение

Проблематика обеспечения устойчивого развития стран и отдельных их регионов более десятилетия стоит на повестке дня, не теряя своей актуальности, особенно в условиях частоты возникновения дестабилизирующих факторов мирового масштаба, таких как финансовые кризисы, пандемия, вооруженные конфликты и санкции. При этом можно согласиться с В.В. Матвеевым [1], что в современной экономической науке категория «устойчивое развитие региона» относится к достаточно дискуссионной. Концепция устойчивого развития берет свое начало с доклада «Наше общее будущее», подготовленного Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию в 1987 г., речь в котором шла о необходимости равновесия между социально-экономическим развитием и окружающей средой. В 1992 г. на конференции ООН в Рио-де-Жанейро концепция устойчивого развития получила свое развитие в виде принятия ряда документов, акцентирующих внимание на экологических проблемах функционирования общества. В ранних научных определениях устойчивого развития региона, например, у М.Ю. Калинчикова [2], М.О. Подпругина [3], М.А. Антоновой [4] говорится о равновесном развитии экономической, социальной и экологической сфер для обеспечения сбалансированного поступательного развития региона. Позже в 2015 г. ООН был принят развернутый перечень целей устойчивого развития (ЦУР) в виде 17 ключевых взаимосвязанных целей, широко используемый в экономических исследованиях и программах развития в настоящее время. Однако содержание целей, по мнению автора, отражает не столько устойчивость, сколько равновесие и сбалансированность сфер развития регионов, в лучшем случае подразумевая множественное равновесие. При этом не всякое равновесие является устойчивым, в то время как устойчивое равновесие предусматривает способность системы возвращаться в равновесное состояние после воздействия возмущений. К тому же даже в рамках ЦУР-подхода исследователи агрегируют и цели, и их показатели. Например, в работе О.В. Сысоевой и др. [5] аналитика достижения показателей ЦУР российскими регионами была осуществлена в рамках четырех соответствующих групп: экономических, экологических, социальных и институциональных. При этом авторы пришли к выводу, что 54 % исследуемых регионов страны в 2022 г. были сосредоточены именно на достижении высоких экономических показателей. А учитывая нестабильную обстановку в мире, как показывает, в частности, практика развитых стран, многие ЦУР отходят на второй план, а актуальными на повестке остаются экономические цели. Например, в своем исследовании Г. Гагарина и др. [6] в качестве ключевых показателей устойчивости называют показатель валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и индекс человеческого развития, анализируют индекс промышленного производства и реальные денежные доходы населения. С другой стороны, в настоящее время основу любой экономики составляет производственная сфера, поэтому многие научные исследования и развитие регионов осуществляются прежде всего в отраслевом разрезе [7; 8], а устойчивое развитие корреспондирует с характеристиками отраслевой структуры и параметрами отраслевого развития (например, [9–11]).

По мнению автора, устойчивое развитие региона подразумевает поддержание уровня простого воспроизводства с одновременным максимальным нивелированием влияния негативных факторов внешней и внутренней среды, где, возможно, предпочтительной становится формулировка адаптивной устойчивости. В этом контексте достаточно прагматичной представляется концепция развития без роста (нулевого роста) (см., например, [12]), подразумевающая отказ от расширенного воспроизводства (в общем виде – непрерывного увеличения объемов производства), и переход к экономике, ориентированной на устойчивое развитие, сохранение ресурсов и улучшение качества жизни, а не на максимизацию производства, поскольку бесконечный экономический рост невозможен, вреден для окружающей среды, а также не гарантирует повышение благосостояния населения.

Отраслевая структура и специализация региона определяют факторы его эффективности и потенциал роста, в частности оказывая влияние на рентабельность ВРП [13] и обеспечивая условия для устойчивого развития региона. Также отраслевая структура выступает основой для формирования стратегических отраслевых приоритетов финансирования и развития территории [14]. Поэтому, по мнению П.А. Андреева и др. [15], первоочередной задачей является определение текущего регионального портфеля отраслевых специализаций. К тому же каждый регион, как правило, имеет отличительные особенности сценариев отраслевого развития и характера структурных изменений [16], выявление которых является необходимой задачей стратегического планирования [17]. По мнению Е.Н. Старикова и др. [18], для эффективного распределения государственного финансирования в части развития того или иного региона имеет смысл также проводить прогнозную оценку влияния избирательной государственной поддержки на промышленный рост и ее соответствие специализации региона.

В контексте обеспечения экономического роста и устойчивого развития регионов используются понятие и принципы «умной» специализации региона [19–21], а также концепция «умного региона» [22]. Особый интерес отечественных исследователей к данной проблематике в последнее время, вероятно, вызван не только зарубежными публикациями по указанной тематике, но и принятой в 2019 г. «Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»1, в которой сделан акцент на необходимости выявления и формирования «перспективной экономической специализации субъекта РФ». Например, в одном из исследований разработана методика оценки возможности трансформации отраслевой структуры региона на принципах «умной» специализации с целью повышения его устойчивости и экономического роста на основе анализа «интегральных показателей базовых факторов и смарт-возможностей региона» [23, с. 528]. В свою очередь, в части повышения эффективности выявления перспективных экономических специализаций регионов, основываясь на результатах своих исследований, Н.С. Козырь [24] обращает внимание на необходимость возврата к отраслевому подходу в экономике регионов, а О.Б. Иванов и Е.М. Бухвальд [25] считают, что содержание и задачи указанных выше специализаций должны быть закреплены на законодательном уровне.

В 2024 г. была утверждена новая «Стратегия» на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г.2, в которой среди основных понятие перспективной специализации не фигурирует, но ключевым элементом обозначено «планирование на основе системы отраслевых и пространственных приоритетов», что также подтверждает актуальность данного исследования.

Цель исследования – выделение ключевых отраслей экономики региона и выявление влияния параметров их функционирования на характер устойчивости экономического развития региона.

Материалы и методы исследования

В основу методологии исследования положены методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, системного анализа, стратегического анализа и моделирования. Анализ проводился на основе официальных статистических данных. Моделирование было реализовано в рамках методологии Бостонской консалтинговой группы (БКГ).

Результаты исследования и их обсуждение

На рис. 1 представлена долевая отраслевая структура валовой добавленной стоимости Республики Татарстан (РТ) в 2023 г., наглядно отражающая превалирующую роль добывающих (23,8 %) и обрабатывающих (19,6 %) отраслей в создании добавленной стоимости. При этом в последние 3 года обозначилась позитивная тенденция в экономике региона: наблюдается некоторое снижение доли добывающего сектора и роста обрабатывающего сектора. Заметный вклад в общий результат вносят деятельность по операциям с недвижимым имуществом (11,3 %) и сферы, связанные с оптовой и розничной торговлей и ремонтом автотранспортных средств (10,3 %). Сектор строительства вносит вклад на уровне 6 %, транспортировки и хранения – 5,6 %, сельского, лесного хозяйства и пр. – 3,9 %. В части добычи полезных ископаемых регион специализируется на нефте- и газодобыче, которые ежегодно наращиваются. Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности региона выступают нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение, химическая, пищевая и легкая промышленность. Поэтому очевидно, что одним из основополагающих документов стратегического развития республики является «Стратегия развития отраслей промышленности Республики Татарстан на период 2016–2021 годы с перспективой до 2030 года»3, основные цели которой лежат в плоскости повышения конкурентоспособности и уровня инновационности обрабатывающих отраслей, а также роста в экспорте доли продукции несырьевого характера.

Долевая структура ключевых секторов экономики РТ по объему производства (табл. 1) указывает на ведущую роль промышленного производства в регионе – 63,2 % в 2023 г., демонстрируя некоторую синусоидальную волатильность на протяжении рассматриваемого периода. Далее с большим отрывом следует сектор торговли и услуг – 24 %, на всем протяжении показывая тенденцию к снижению своей доли. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере сельского хозяйства – в 2023 г. его доля составила всего 3,7 %. Строительный сектор вносит вклад на уровне 9,1 %, имея разброс значений в рассматриваемом периоде в пределах 15 % от среднего.

Традиционно считается, что основу экономики РТ составляют промышленность и сельское хозяйство4, но проведенный выше анализ данных рис. 1 и табл. 1 это не подтверждает.

Динамика развития ключевых секторов экономики региона представлена в табл. 2.

Рис. 1. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Республики Татарстан в 2023 г., в % Источник: составлено автором на основе: Официальный сайт Татарстанстата. Валовой региональный продукт. [Электронный ресурс]. URL: https://16.rosstat.gov.ru/folder/136134 (дата обращения: 11.06.2025)

Таблица 1

Секторальная структура экономики региона, %

|

Секторы |

2015 г.1 |

2016 г.2 |

2017 г.2 |

2018 г.2 |

2019 г.2 |

2020 г.3 |

2021 г.3 |

2022 г.3 |

2023 г.3 |

|

Промышленное производство |

53,8 |

55,0 |

57,0 |

60,7 |

59,7 |

59,3 |

66,2 |

64,4 |

63,2 |

|

Сельское хозяйство |

6,1 |

6,2 |

5,8 |

4,9 |

5,3 |

5,8 |

4,0 |

4,5 |

3,7 |

|

Строительство |

9,6 |

9,1 |

8,6 |

7,6 |

7,7 |

8,0 |

6,7 |

8,1 |

9,1 |

|

Торговля и услуги населению |

30,5 |

29,7 |

28,6 |

26,8 |

27,3 |

26,9 |

23,1 |

23,0 |

24,0 |

Источник: рассчитано автором на основе:

1Официальный сайт Росстата. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205: Downloads\subject2016.rar\subject.rar\Привол\ (дата обращения: 10.06.2025).

2Официальный сайт Росстата. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Reg_sub21.pdf (дата обращения: 15.06.2025). С. 429–430.

3Официальный сайт Росстата. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Subekt_2024.pdf (дата обращения: 15.06.2025). С. 476–478.

Таблица 2

Индексы показателей развития региона, в % к предыдущему году

|

Индекс |

2015 г.2 |

2016 г.2 |

2017 г.2 |

2018 г.2 |

2019 г.2 |

2020 г.3 |

2021 г.3 |

2022 г.3 |

2023 г.3 |

|

ВРП |

100,0 |

101,0 |

102,0 |

102,2 |

102,8 |

96,9 |

103,2 |

105,4 |

104,31 |

|

Потребительские цены |

110,7 |

103,9 |

102,2 |

103,7 |

102,9 |

104,8 |

108,7 |

111,4 |

107,1 |

|

Реальные денежные доходы населения |

97,6 |

96,2 |

96,6 |

101,7 |

101,8 |

96,7 |

103,7 |

104,4 |

109,0 |

|

Промышленное производство, в том числе: |

101,9 |

103,4 |

101,5 |

102,6 |

102,4 |

96,6 |

108,6 |

106,7 |

103,0 |

|

‒ добыча полезных ископаемых |

102,4 |

103,5 |

100,8 |

101,6 |

101,2 |

89,6 |

104,4 |

106,4 |

99,7 |

|

‒ обрабатывающие производства |

102,0 |

103,2 |

101,8 |

102,1 |

103,5 |

102,3 |

111,1 |

107,5 |

105,3 |

|

‒ обеспечение электрической энергией, газом и паром и пр. |

95,6 |

104,4 |

102,3 |

115,5 |

102,5 |

86,5 |

109,7 |

102,8 |

100,2 |

|

‒ водоснабжение; водоотведение и пр. |

103,8 |

105,8 |

114,4 |

128,6 |

98,0 |

98,4 |

124,9 |

87,9 |

99,0 |

|

Сельское хозяйство |

104,1 |

104,9 |

104,9 |

97,0 |

103,5 |

104,2 |

79,6 |

127,6 |

91,8 |

|

Строительство |

100,2 |

100,8 |

101,9 |

99,5 |

99,9 |

97,9 |

105,7 |

120,4 |

115,1 |

|

Розничная торговля |

87,2 |

98,0 |

102,8 |

106,1 |

100,0 |

94,2 |

107,8 |

96,9 |

111,3 |

|

Общественное питание |

95,9 |

99,6 |

103,6 |

106,3 |

101,8 |

76,2 |

117,8 |

103,6 |

114,8 |

|

Платные услуги населению |

100,5 |

98,7 |

99,2 |

100,7 |

100,0 |

87,4 |

108,8 |

103,5 |

105,5 |

Источник: составлено автором на основе:

1Официальный сайт Татарстанстата. Валовой региональный продукт. [Электронный ресурс]. URL: https://16.rosstat.gov.ru/folder/136134 (дата обращения: 11.06.2025).

2Официальный сайт Росстата. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Reg_sub21.pdf (дата обращения: 15.06.2025). С. 427–431.

3Официальный сайт Росстата. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Subekt_2024.pdf (дата обращения: 15.06.2025). С. 474, 475–479.

На основании наблюдаемого преобладающего положительного характера темпов роста ВРП и объемов производства в отраслях экономики в исследуемом периоде можно сделать предположение о присутствии преимущественно расширенного воспроизводства и устойчивого развития региона в целом. Однако при этом можно заметить опережающий рост потребительских цен, а главное, разрыв значений двух рассмотренных показателей со значениями показателя реальных денежных доходов населения, что, по мнению автора, может свидетельствовать о проблемах в обеспечении устойчивого развития региона. Отметим, что лишь в 2023 г. темпы роста доходов опередили темпы роста цен и ВРП, что может быть связано с определенными ситуационными и конъюнктурными процессами, которые не входят в задачи данного исследования.

Неоднозначная ситуация наблюдается и в ключевых секторах экономики. На первый взгляд, индекс промышленного производства в целом показывает относительно устойчивую динамику в рассматриваемом периоде (исключение – 2020-й пандемийный год). При этом устойчивость показывает только такой вид экономической деятельности (ВЭД), как «Обрабатывающие производства» (в том числе и в 2020 г.), в то время как ВЭД «Добыча полезных ископаемых» имеет отрицательные темпы не только в 2020 г. – 89,6 %, но и в 2023 г. – 99,7 %, не достигая уровня даже простого воспроизводства. Неравномерность темпов роста и присутствие в ряде лет их отрицательных значений можно наблюдать у ВЭД «Обеспечение электроэнергией, газом и паром и пр.» и ВЭД «Водоснабжение и пр.». Высокий уровень неустойчивости темпов роста за рассматриваемый период показывает сельскохозяйственный сектор: отрицательные темпы наблюдались в 2018 г. – 97 %, 2020 г. – 79,6 %, 2023 г. – 91,8 %. Причинами здесь могут быть влияние финансового кризиса, пандемии, а также санкционное давление последних лет в контексте нерешенных проблем в импортозамещении поставок кормов, семян, удобрений, техники. Резким нехарактерным скачком показателя темпов роста со значением 127,6 % сектор отличился в 2023 г. Также ВЭД «Строительство» характеризуется высоким уровнем волатильности показателя темпов роста. Здесь слабая положительная динамика роста – практически на уровне простого воспроизводства, наблюдаемая в 2015–2018 гг., в последующие три года сменилась незначительными, но отрицательными темпами роста и снова показала прирост в 5,7 % в 2021 г., резко увеличившись в 2022 г. до значения 120,4 % (что связано, вероятно, с введением льготной ипотеки в 2020–2021 гг.) и несколько снизившись до уровня 115,1 % в 2023 г. Розничная торговля, общественное питание, платные услуги, относящиеся к сектору торговли и услуг населению, также проявляют неустойчивую динамику темпов роста с уходом в отрицательные значения. При этом в последние 3 года у рассматриваемых сфер в целом отмечается относительно устойчивая динамика роста с некоторым снижением уровня показателей в 2022 г., вероятно в связи с началом СВО и резким увеличением санкционного давления, от которого в наибольшей степени пострадала розничная торговля, показавшая значение индекса на уровне 96,9 %.

Таким образом, анализ показал, что ВРП не является универсальным показателем, отражающим уровень устойчивости развития экономики, и за «благополучными» значениями его темпов роста могут скрываться существенные проблемы в развитии отдельных отраслей региона, которые при отсутствии своевременных адекватных действий в итоге могут привести к снижению темпов роста ВРП и переходу в зону отрицательных значений.

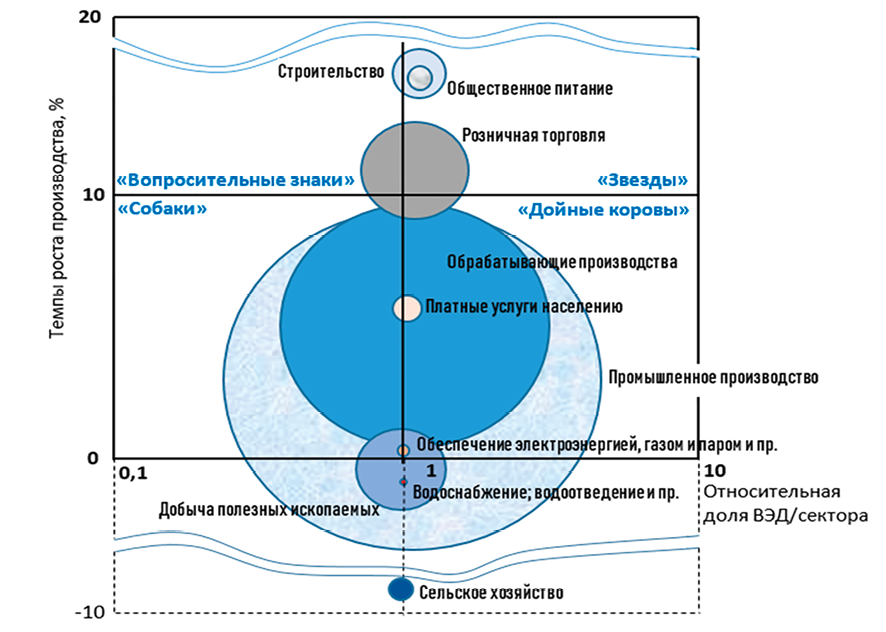

Для более полного анализа влияния ключевых отраслей региона на параметры его устойчивого развития автором был применен стратегический аналитический инструмент – модель БКГ – в адаптированном к данному исследованию варианте. В то время как в классическом виде модель БКГ используется для портфельного анализа стратегических хозяйственных единиц (бизнес-областей) компании, в качестве которых могут рассматриваться отдельные продукты, продуктовые группы, бизнес-единицы, бизнес-направления компании, на мезоуровне в качестве объектов анализа могут выступать отдельные компании, ВЭД и отрасли региона, а также собственно регионы. Например, в работе Т.П. Данько и др. [26] с применением методологии БКГ было осуществлено конкурентное позиционирование регионов РФ в разрезе их отдельных ВЭД. В другой работе [27] предлагается использовать матрицу БКГ в системе стратегического государственного и муниципального управления с целью оптимизации отраслевого портфеля региона. В контексте изучения возможностей повышения ресурсного потенциала региона О.А. Горянинской и Р.Г. Малаховым [28] на основе модели БКГ были выявлены ключевые отрасли воспроизводственного комплекса Алтайского края. В исследовании Ю.Ю. Соловьевой [29] модель БКГ была использована в процессе оценки рыночного потенциала недвижимости г. Новосибирска, где в качестве объектов анализа выступили отдельные сегменты рынка недвижимости, такие как рынок жилой недвижимости, рынок земельных участков, рынок нежилой недвижимости (с подсекторами). Д.С. Гончарук и Е.Н. Яковлева [30] для оценки инновационного потенциала регионов Северо-Западного федерального округа модифицировали матрицу БКГ в части ее факторного пространства, использовав средние значения рангов показателей ресурсного и результирующего компонентов.

Согласно рис. 2, в 2023 г. в перспективном квадранте «звезды» оказались строительство; розничная торговля; общественное питание, что означает не только их лидирующие позиции по показателю темпов роста, но и перспективность в контексте обеспечения роста экономики региона. Однако при таких темпах роста есть риск возникновения высокого уровня их волатильности в дельнейшем, что не в полной мере согласуется с задачами обеспечения устойчивого развития.

В квадранте стабильных «дойных коров» расположились сектор промышленного производства и его отдельные ВЭД «Обрабатывающие производства» и «Обеспечение электроэнергией, газом и паром и пр.», а также сектор платных услуг населению. Это отрасли с умеренными темпами роста, которые имеют высокий потенциал по обеспечению экономике региона стабильного устойчивого развития. ВЭД «Добыча полезных ископаемых» и «Водоснабжение и пр.» оказались в «стагнирующем» квадранте «Собаки», причем в зоне отрицательных темпов роста, что может говорить об их неустойчивой позиции. А учитывая значительную долю в экономике региона первой ВЭД, это создает дополнительные риски в плане обеспечения региону устойчивого развития. Также в этом квадранте расположился сельскохозяйственный сектор, но уже с достаточно с большим отрицательным значением темпов роста. Поэтому данный сектор не просто сам оказывается в зоне риска, но и результативность его деятельности может серьезно сказываться на общем уровне устойчивости региона. И только небольшая его доля в экономике региона снижает степень такого негативного влияния на региональное устойчивое развитие.

Рис. 2. Модель БКГ в секторально-отраслевом разрезе региона по состоянию на 2023 г. Источник: разработано автором на основе: Официальный сайт Росстата. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Subekt_2024.pdf (дата обращения: 15.06.2025). С. 476–478

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить отрасли экономики, вносящие позитивный и негативный вклад в характер устойчивого развития региона, а также содержащие потенциальные риски и угрозы его устойчивости.

Несмотря на преимущественно рыночный тип экономического развития, на функционирование отраслей экономики значительное влияние оказывают институциональные факторы, в данном случае решения, приоритетные программы, стратегии развития, принимаемые на региональном (и федеральном) уровне. И зачастую они носят точечный либо хаотичный, плохо прогнозируемый характер, приводящий к разбалансировке устойчивости развития. В последнее десятилетие, конечно, значительно возросло влияние разрушительных международных политических и экономических факторов на деятельность регионов, также способствующих снижению уровня стабильности и устойчивости их развития, что повышает необходимость в конструктивных решениях на макро- и мезо- уровнях.

Заключение

В результате анализа были выявлены и подтверждены преобладающая промышленная специализация и характер развития исследуемого региона. Проведенный анализ развития экономики региона в разрезе его ключевых секторов показал наличие проблем с обеспечением его устойчивого развития, а также позволил прийти к заключению, что положительная динамика ВРП не является необходимым и достаточным его условием и показателем. Также выявлено, что об устойчивом развитии экономики региона можно говорить, когда показатели темпов роста производства в его ключевых секторах демонстрируют значения на уровне не ниже уровня простого воспроизводства, а также не характеризуются высокой волатильностью в динамике.