Введение

В современных условиях усиливающейся волатильности мировой финансово-экономической системы и глубинных трансформаций глобальной архитектуры торговли особое значение приобретает выработка научно обоснованных подходов к обеспечению устойчивого развития предпринимательских структур. Малые предприятия, органично включенные в региональные хозяйственные комплексы и выступающие важнейшими элементами национальной предпринимательской экосистемы, демонстрируют повышенную восприимчивость к изменениям макроэкономической среды. Их финансовая уязвимость определяется совокупным воздействием ряда факторов: ограниченностью доступа к долгосрочному кредитованию и специализированным финансовым инструментам, недостаточной диверсификацией источников капитала, а также зависимостью от валютной динамики, колебаний процентных ставок и изменяющихся условий международной логистики.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования финансово устойчивой среды, способной минимизировать негативное воздействие экзогенных рисков на малые предприятия. В условиях трансформации международных экономических отношений особое значение приобретает поиск эффективных механизмов институционального сопровождения их внешнеэкономической деятельности. Речь идет не только о прямых мерах финансового стимулирования (субсидирование процентных ставок, гарантирование экспортных контрактов, налоговые льготы), но и о создании комплексной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к страховым, инвестиционным и консалтинговым ресурсам.

Целью настоящего исследования является аналитическое осмысление стратегий интеграции малых предприятий в международное финансово-экономическое пространство через призму трансформации институциональной среды и механизмов поддержки. В фокусе рассмотрения находятся особенности их финансового поведения в условиях дефицита внутренних ресурсов, влияние глобальных валютных и фондовых колебаний на принятие управленческих решений, а также потенциал региональных и муниципальных институтов в формировании условий для долгосрочной устойчивости.

Проведенный авторский анализ эмпирических данных (опросов РСПП, отчетов МСП, оценок цифровой готовности субъектов) позволил выделить ключевые векторы поддержки, которые обеспечивают устойчивость малого бизнеса в нестабильной макросреде. К таким векторам относятся:

‒ интеграция центров содействия экспорту в структуру региональных фондов поддержки МСП с учетом отраслевой специфики субъектов;

‒ субсидирование сертификации продукции, особенно в несырьевых отраслях, с упрощенным документооборотом для экспортоориентированных малых предприятий;

‒ внедрение единого окна инфраструктурного и консультационного сопровождения (на базе цифровой платформы региона), минимизирующего транзакционные издержки;

‒ создание территориальных фондов микрофинансирования, ориентированных на проекты с внешнеэкономической направленностью, с гибкими критериями оценки бизнес-рисков.

В отличие от общих декларативных подходов, данные предложения были структурированы с учетом сопоставления региональных практик и международных аналогов (Южная Корея, Мексика, Чехия), что подчеркивает оригинальность и практическую применимость разработанных механизмов.

Материалы и методы исследования

Методологическую основу статьи составляют элементы системного и ситуационного анализа, наряду с подходами институциональной экономики и кризисного менеджмента. В качестве эмпирической базы использованы официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), данные Министерства экономического развития РФ. Применялись следующие методы.

В процессе исследования применен комплекс методов, среди которых:

‒ Сравнительный анализ, позволивший выявить характер различий в динамике ключевых показателей развития субъектов малого предпринимательства в докризисные периоды и в условиях обострения макроэкономической нестабильности.

‒ Контент-анализ нормативно-правовой базы и действующих программ государственной поддержки, направленный на оценку эффективности институциональной инфраструктуры и ее роли в формировании условий для повышения финансовой устойчивости малого бизнеса.

‒ Метод систематизации и последующего обобщения эмпирического материала, позволивший определить типовые барьеры развития и адаптационные модели поведения, которые малые предприятия выбирают при дефиците ресурсов и высокой степени внешней неопределенности.

Научная новизна исследования заключается в сопряжении макроэкономических и микроэкономических подходов к оценке финансовой устойчивости и адаптационного потенциала малого предпринимательства. В результате сформулированы практико-ориентированные рекомендации, направленные на укрепление устойчивости сектора через механизмы совершенствования финансовой поддержки и оптимизации программ стимулирования деловой активности.

Результаты исследования и их обсуждение

Начало активной фазы геоэкономических трансформаций, которое в отечественной экономике отчетливо проявилось в 2022 г., стало отправной точкой для резкого изменения условий функционирования малого и микропредпринимательства в финансовом секторе экономики.

Особую чувствительность к данным изменениям проявили предприятия обрабатывающей промышленности, сферы бытовых услуг и малые розничные сети, для которых характерна слабая диверсификация каналов сбыта и производственной базы. Статистические материалы Министерства экономического развития Российской Федерации фиксируют, что по итогам 2023 года более 58 % представителей малого бизнеса испытали прямое влияние валютной волатильности, а порядка 47 % столкнулись с ограниченным доступом к иностранному программному обеспечению и оборудованию, ранее активно задействованному в производственных циклах.

Вместе с тем наблюдаемая турбулентность не носила исключительно негативный характер. Освободившиеся после ухода ряда зарубежных компаний рыночные ниши позволили отечественным производителям, включая малый бизнес, активизировать процесс импортозамещения и переосмыслить структуру кооперационных связей. По оценкам, представленным в ходе Петербургского международного экономического форума 2023 г., совокупный потенциал вновь открывшихся ниш в национальной экономике достиг примерно 2 трлн руб. (около 24 млрд долл. США), что создает основу для выстраивания новых внутренних и трансграничных цепочек добавленной стоимости [1].

Реализация такого потенциала требует переосмысления роли малого бизнеса в региональной и национальной стратегиях экономического развития. Одним из ключевых направлений выступает активное включение субъектов малого предпринимательства в международные финансово-экономические процессы, в том числе посредством развития экспортно-ориентированных проектов и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости [2]. Одновременно актуализируется задача локализации производственных и технологических процессов, что предполагает использование импортозамещающих решений, а также развитие сотрудничества с партнерскими странами, готовыми выступать альтернативой западным поставщикам.

Таким образом, формирование устойчивой институционально-финансовой платформы для субъектов малого предпринимательства следует рассматривать не только в контексте антикризисных мер, но и как стратегический ответ на изменения глобальной архитектуры экономики. Синергетическое взаимодействие корпоративных структур – через кластеризацию, создание производственных союзов и совместных инвестиционных проектов – позволяет расширить доступ к финансовым ресурсам, снизить трансакционные издержки и обеспечить выход на новые рынки.

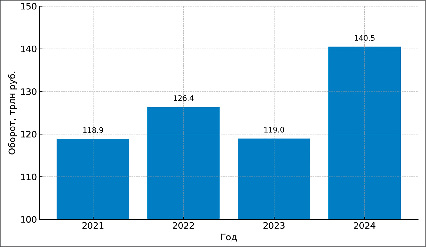

По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2024 г. в России насчитывалось 6,59 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что является рекордным показателем с момента начала ведения реестра в 2016 г. Из них 2,3 млн (36 %) – юридические лица, остальные 4,1 млн – индивидуальные предприниматели (рисунок) [3]. Малые предприятия обеспечивают около 21 % валового внутреннего продукта страны, а в них занято более 40 % рабочей силы. В 2024 г. обороты малого и среднего бизнеса увеличились на 18 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув 140,5 трлн руб.

Мониторинг, проведенный Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в первом квартале 2024 г., выявил основные ограничения для российских компаний: ухудшение условий поставки сырья и комплектующих, сложности с транспортировкой продукции, рост цен на импортную продукцию и снижение спроса. Кроме того, валютная нестабильность и ограничения на импорт оборудования негативно повлияли на деятельность порядка 15 % организаций [4].

С учетом современных обстоятельств особую значимость приобретает разработка национальных стратегий, направленных на стабилизацию институциональной среды и устранение регуляторных барьеров [5]. Такие стратегии могут включать, в частности, создание специализированных экспортных хабов для малого бизнеса, развитие механизмов цифрового сопровождения внешнеторговой деятельности, а также институционализацию деловых кластеров с международной специализацией.

Динамика совокупного оборота малого и среднего бизнеса в России (2021–2024 гг.), трлн руб. [3]

Согласно исследованиям, в 2023 г. более 68 % представителей малого бизнеса указывали на рост административной нагрузки как на один из сдерживающих факторов развития [6]. Это выражается в усложнении процедур отчетности, усилении контроля со стороны надзорных органов и частых изменениях в фискальной политике. Парадоксально, но в условиях кризиса многие предприниматели сталкиваются с неопределенностью именно в части регламентов, регулирующих их деятельность.

Значительные трудности вызывает также ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Несмотря на существование ряда государственных программ субсидирования процентных ставок, в реальности большое количество предприятий сталкиваются с формальными барьерами при попытке получить кредит в банке. Это особенно актуально для предприятий без достаточного обеспечения или с короткой кредитной историей. Как показывают данные Центра стратегических разработок, по состоянию на конец 2023 г. доля одобренных заявок на льготное кредитование составила менее 35 % от общего числа поданных [7, 8].

Современная парадигма функционирования финансово-экономических систем демонстрирует нарастающую неоднородность и циклическую нестабильность, что обусловливает необходимость переосмысления роли субъектов малого предпринимательства в механизмах национального воспроизводства.

Одним из доминирующих направлений адаптации в условиях макроэкономической турбулентности выступает оперативная диверсификация производственно-сбытовой деятельности. Согласно аналитическим данным Корпорации МСП, в 2023 г. более 40 % субъектов малого предпринимательства в сегменте HoReCa интегрировали параллельные каналы продаж, включая сервисы подписной модели, цифровые платформы и ко-брендинговые проекты, что позволило повысить коэффициент оборачиваемости оборотного капитала и обеспечить прирост денежного потока при общем снижении платежеспособного спроса [9, 10].

Вторым значимым механизмом повышения устойчивости стали институционализированные формы совместного использования ресурсов. Участие в локальных кластерах, формирование франчайзинговых сетей, создание временных альянсов и применение моделей экономики совместного потребления – все это способствует не только снижению транзакционных издержек, но и формирует условия для оптимизации структуры издержек и укрепления финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе.

Анализ показывает, что в условиях кризисной неопределенности малые предприятия демонстрируют ускоренное внедрение цифровых инструментов в процесс финансового управления. Доля субъектов, интегрированных в CRM-системы, платформенные решения для автоматизации складского и бухгалтерского учета, а также цифровые маркетинговые каналы, увеличилась с 37 % в 2021 г. до 56 % в 2023 г. [11]. Тем не менее характер цифровой трансформации носит фрагментарный характер: отсутствие комплексных цифровых стратегий и ограниченность кадровых компетенций препятствуют полному раскрытию потенциала цифровых инструментов как драйвера финансовой устойчивости.

В условиях волатильной макроэкономической среды усиливается значение нематериальных факторов – деловой репутации, накопленного социального капитала, устойчивых клиентских связей [12]. Формирование лояльных сообществ и поддержание доверительных отношений с партнерами выступает важнейшим условием поддержания прогнозируемости денежных потоков и сглаживания негативного влияния экзогенных шоков.

Санкционное давление, валютные колебания, перебои в снабжении оборудованием и комплектующими формируют дополнительное финансовое напряжение для субъектов малого предпринимательства, не обладающих достаточным резервом капитала и возможностью широкомасштабной диверсификации

Тем не менее опыт последних лет показывает, что именно малые предприятия быстрее адаптируются к новым реалиям. Гибкость, низкий уровень бюрократизации внутренних процессов, способность к оперативной трансформации бизнес-модели делают их устойчивыми к краткосрочным потрясениям [13]. Особенно активно развиваются предприятия, связанные с импортозамещением, локализацией производств, сферой услуг и цифровыми технологиями. Формируется новая модель «гибкого бизнеса», в которой критическое значение приобретает не масштаб, а способность к адаптации и инновационному развитию.

Для преодоления существующих барьеров особую значимость приобретает активизация территориальных стратегий развития малого бизнеса, основанных на принципах кооперации и кластеризации. Особенно эффективными могут стать целевые программы, направленные на формирование условий для участия малого бизнеса в глобальных цепочках поставок. В частности, предлагается следующее:

– Создание центров содействия экспорту в регионах, действующих как интеграторы инфраструктурной, правовой и консультационной поддержки, ориентированных на сопровождение предприятий на всех этапах выхода на внешние рынки – от сертификации до логистики.

– Субсидирование сертификации продукции малых предприятий, в том числе в рамках международных стандартов (ISO, HACCP и др.), через упрощенный механизм подачи заявок и возмещения затрат, что позволит существенно снизить входные барьеры для экспортной деятельности.

– Развитие комплексной инфраструктуры поддержки: внедрение цифровых сервисов «одного окна», платформ дистанционного обучения экспортной грамотности и подключение к международным торговым онлайн-агрегаторам.

– Запуск локальных механизмов микрофинансирования и проектного фондирования с приоритетом на экспортно-ориентированные и импортозамещающие инициативы в рамках региональных фондов развития. Такие механизмы должны учитывать специфику сектора, допуская гибкие условия по залоговому обеспечению, льготные процентные ставки и сопровождение на всех стадиях инвестиционного цикла.

Данные предложения были сформированы на основе анализа международных практик (например, Кореи, Германии и Мексики) и адаптированы к условиям российской институциональной среды, что подчеркивает вклад автора в разработку применимой модели стимулирования малого предпринимательства в условиях турбулентной экономики.

Таким образом, адаптивные стратегии малых предприятий в условиях изменяющейся глобальной конъюнктуры предполагают не только гибкость и прагматизм в оперативной деятельности, но и все более активное участие в международных связях через кооперацию с региональными структурами и развитие внешнеторгового потенциала. Вектор будущего роста малого бизнеса будет определяться уровнем институциональной поддержки, возможностями масштабирования успешных моделей и включенности в трансграничные экономические процессы [14, 15].

Заключение

Таким образом, малый бизнес в условиях макроэкономической нестабильности выступает не только индикатором текущего состояния финансово-экономической системы, но и активным элементом формирования новых контуров воспроизводства. Реализация комплекса адаптационных стратегий – от диверсификации и кооперации до цифровизации и импортозамещения – позволяет смягчить последствия внешних шоков, однако требует институционального сопровождения, включающего совершенствование финансово-кредитной инфраструктуры, оптимизацию механизмов государственной поддержки и разработку долгосрочных программ интеграции малых предприятий в многоуровневую систему международного и национального экономического взаимодействия.

Особое значение имеют государственные меры поддержки, которые направлены на снижение административных барьеров, обеспечение доступа к финансовым инструментам и развитию предпринимательской инфраструктуры. В целом малые предприятия выступают не только как значимый экономический сектор, но и как фактор стабилизации финансовой системы экономики в условиях неопределенности. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку комплексных моделей оценки устойчивости малого бизнеса с учетом отраслевых финансовых особенностей, а также на анализ эффективности адаптационных стратегий в различных макроэкономических сценариях.