Введение

В современных экономических исследованиях, как за рубежом, так и в Российской Федерации, все большее внимание уделяется так называемому средовому подходу. В.Е. Лепский отмечает, что такое понимание постнеклассической научной рациональности предполагает введение в контекст любых научных исследований понятия «среды», на фоне которой они проводятся. Среды, включающей в себя наряду с различными типами субъектов совокупность ценностей мирового культурного развития; среды, которая сама рассматривается как саморазвивающаяся система [1, с. 18].

Вопрос формирования так называемой инновационной среды до сих пор вызывает дискуссии в научном сообществе, касающиеся её сущности, системности и т.д. Но практически все исследователи сходятся во мнении, что без создания необходимых условий для развития науки, технологий, образования, производственных мощностей, охраны интеллектуальной собственности и т.д., т.е. без того, что так или иначе попадает под определение «инновационная среда», производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции, что сегодня в значительной мере определяет экономический и политический суверенитет страны, невозможно.

В настоящее время проблемы формирования инновационной среды рассматриваются учеными в основном в рамках национальной и региональной внешней, по отношению к предприятию, среды, а также внутренней среды, формируемой самим предприятием. Однако из поля их зрения выпал еще один фактор формирования инновационного потенциала предприятия, который в Советском Союзе играл ведущую роль – отраслевая инновационная среда.

Целью работы являлось обоснование необходимости и возможности формирования регулируемой отраслевой инновационной среды в рамках современной рыночной экономики, в том числе с использованием опыта отраслевого управления, реализованного в СССР.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования использовались такие общенаучные и специальные методы познания, как анализ и синтез, сравнение, дедуктивный метод, индуктивный метод, моделирование. Исследование охватывает как советский временной период, так и современный период развития теории инновационных сред. Теоретическую базу исследования составили научные статьи и монографии как зарубежных исследователей, в том числе классиков экономической науки, так и отечественных ученых.

Объектом исследования выступают отношения, складывающиеся в отраслях народного хозяйства в условиях различных экономических систем. Предметом исследования является инновационная среда, формирующаяся и оказывающая влияние на экономические субъекты, принадлежащие к одной отрасли промышленности.

Результаты исследования и их обсуждение

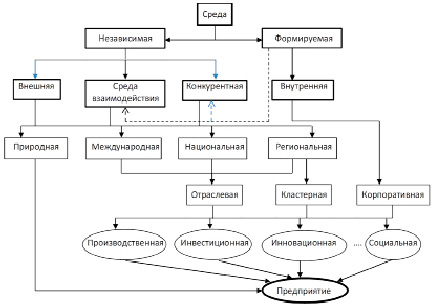

Для проведения заявленного в теме исследования представляется необходимым провести классификацию экономической среды, в которой организуется и осуществляется инновационная деятельность. За основу классификации возьмём результаты исследований отечественных ученых и практиков.

Наиболее распространённая классификация среды существования экономического субъекта – это подразделение её на среду независимую (которая не поддаётся или ограниченно поддаётся влиянию экономического субъекта) и формируемую среду (которая в основном формируется экономическим субъектом) [2]. Признак, объединяющий эти виды, назовём «По возможности влияния на среду со стороны экономического субъекта».

По функциональному воздействию на экономический субъект предлагается выделять внешнюю среду (политическая система, законодательство, обычаи и традиции, решения органов государственного и муниципального управления, степень влияния рыночных отношений и т.д., включая экологию и погодные условия); среду взаимодействия (различные экономические и общественные субъекты, которые в той или иной степени взаимодействуют с субъектом хозяйствования: кредитные организации, государственные учреждения, образовательные учреждения, предприятия – партнеры и контрагенты и т.д.); конкурентную среду (производственные технологии, ресурсное обеспечение, инвестиционная и инновационная деятельность, информация о предприятиях-конкурентах и т.д.); внутреннюю среду (организационно-правовая форма, система управления, качество и количество персонала, производственные возможности и т.д.) [3].

По масштабам проявления рассматривают природную среду (совокупность факторов природного характера, воздействующих на предприятия, к которым можно отнести климатические условия, экологическую обстановку, техногенные факторы и т.д.); международную среду (совокупность факторов, возникающих в результате взаимодействия правительств различных стран, международных организаций, правил деятельности на международных торговых площадках и т.д.); национальную среду (экономический строй, форма правления, государственное устройство, совокупность правил и обычаев, национальных особенностей жизни, религиозных воззрений и т.д., принятых в той или иной стране); региональную среду (все то же, что и на национальном уровне, с учетом региональных особенностей, например: в территориальном образовании унитарного государства региональная среда заметно сужена в рамках полномочий управления по сравнению с субъектом Федерации).

По уровню формирования и управления можно выделить общеэкономическую среду (как совокупность факторов, воздействующих на социально-экономическое развитие страны, группы стран и т.д.); отраслевую среду (как совокупность факторов, воздействующих на субъекты хозяйствования, имеющих общую отраслевую принадлежность), кластерную среду (как разновидность отраслевой среды, ограниченной, как правило, какими-то территориальными границами); среду предприятия (совокупность факторов, воздействующих на предприятие и формируемых самим предприятием).

По наличию регулирования: регулируемая (при которой субъекты регулирования определены и понятны для экономического субъекта), саморегулируемая (в которой прослеживаются тенденции и закономерности изменения и влияния на экономический субъект, при этом субъект регулирования отсутствует или не ясен) и неопределенная среда, где тенденции и закономерности изменения самой среды и её влияния на экономический субъект отсутствуют или не ясны.

По направлениям деятельности экономического субъекта, на которые среда оказывает влияние, различают: производственную среду (как совокупность факторов, способствующих или, наоборот, тормозящих производственные отношения экономического субъекта), инвестиционную среду (инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность местности и отрасли, в которой экономический субъект осуществляет свою деятельность, а также инвестиционный потенциал самого экономического субъекта), инновационную среду (инновационный климат, инновационная привлекательность местности и отрасли, в которой экономический субъект осуществляет свою деятельность, а также инновационный потенциал самого экономического субъекта), экологическую среду (природные и техногенные условия, в которых экономический субъект осуществляет свою деятельность, а также то влияние, которое он оказывает на окружающую среду), социальную среду и т.д.) (таблица).

Классификация сред, в которых экономический субъект осуществляет свою деятельность

|

Признак классификации |

Классификационные виды сред |

|

По возможности влияния на среду со стороны экономического субъекта |

независимая среда; формируемая среда |

|

По функциональному воздействию на экономический субъект |

внешняя среда; среда взаимодействия: конкурентная; внутренняя |

|

По масштабам проявления |

природная среда; международная; национальная; региональная |

|

По уровню формирования и управления |

общеэкономическая; отраслевая; кластерная; корпоративная |

|

По наличию регулирования |

регулируемая; саморегулируемая; неопределенная |

|

По направлениям деятельности экономического субъекта |

производственная; инвестиционная; инновационная; экологическая; социальная среда и т.д. |

Источник: составлено авторами.

Система сред, воздействующих на предприятие Источник: составлено авторами

При этом необходимо отметить, что различные виды сред не существуют обособленно, они активно взаимодействуют друг с другом, оказывая зачастую решающее воздействие на другие среды. Так, например развитие отраслевой среды – компьютерных технологий – оказывает сейчас мощное воздействие на другие виды сред, за исключением разве что природной среды. Таким образом, совокупность сред, воздействующих на экономический субъект, образуют если не функциональную, то суммативную систему (рисунок), результаты воздействия которой поддаются исследованию, а самое главное, они носят комплексный и системный характер. Наверное, именно поэтому средовой подход сегодня получает все большее распространение.

В рамках данной работы будет рассматриваться национальная отраслевая инновационная среда, как саморегулируемая, так и регулируемая, а также как конкурентная, так и среда взаимодействия.

Как считают отечественные исследователи, каждое действие любого экономического субъекта возможно только в том случае, если среда (как внешняя, так и внутренняя), в том числе инновационная, допускает его осуществление. Внешняя среда является источником, который поставляет экономическому субъекту ресурсы (факторы прямого воздействия), необходимые для поддержания внутреннего потенциала на должном уровне [4]. Отсутствие благоприятной инновационной среды, которая стимулировала бы формирование инновационных идей, создание новых продуктов, развитие новых технологий, по мнению российских исследователей, является основополагающей проблемой при осуществлении эффективных инноваций [5]. Именно с этих позиций будем подходить к раскрытию влияния отраслевой инновационной среды (ОИннС) на экономические субъекты, принадлежащие к одной отрасли экономики.

Отечественные исследователи отмечают, что термин «инновационная среда» был введен в научный оборот группой ученых GREMI (европейская группа по изучению инновационной среды) в 80-х годах ХХ века, среди которых выделяют Ф. Айдало, М. Кастельса и П. Холла, как средство системного анализа условий, активизирующих инновационный процесс и способствующих развитию новых рынков, росту количества новых идей и созданию новых производств [6]. Эта группа предположила, что:

- инновационная среда – это условия, способствующие созданию, разработке и диффузии инноваций;

- инновационная среда – это система взаимоотношений между её элементами;

- в основе создания инновационной среды лежат социологические аспекты, под которыми понимаются элементы социальной организации, выраженной в отношениях между производством и бизнесом.

К элементам инновационной среды они относили:

- производителей инновационной продукции (научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения, новаторы-одиночки и т.д.);

- потребителей инновационного процесса (государство, предприятия, прежде всего производственные, иные организации, физические лица);

- инновационную инфраструктуру (технопарки, бизнес-инкубаторы, научно-образовательные центры и т.д.),

- инвесторов (в том числе венчурное финансирование) [7, с. 55-57].

Н. Кузьминых дополняет перечень элементов инновационной среды компонентами инновационного климата, в том числе таким, как комплексы институтов правового характера, включая закрепление прав на интеллектуальную собственность [8].

При этом необходимо отметить, что многие исследователи отмечают значимую роль государства в вопросах формирования и регулирования инновационной среды, опираясь в том числе и на зарубежный опыт. Особенно это касается формирования спроса на инновационную продукцию, создание и развитие инновационной инфраструктуры, а также вопросов финансового обеспечения инновационной деятельности [9].

Рыночная, саморегулируемая ОИннС достаточно успешно описывается при помощи парадигмы S-C-P (структура (S) – поведение (С) – результат (Р)), сформулированной Д. Бэйном и Э. Мейсоном в 50-60 годы прошлого столетия, согласно которой рыночная структура определяет поведение фирм, а поведение порождает рыночный результат. Различают два подхода (варианта) к парадигме S-C-P [10, c. 61, 77]. Первый, отраслевой вариант основное внимание сосредотачивает на эффективном отраслевом рынке. Утверждается, что существует общая технология, которая используется всеми экономическими субъектами отрасли и которая приводит к унификации их средних издержек. Эта унификация приводит все фирмы отрасли к практически единой ценовой политике, т.е. к монополистической конкуренции. Любое изменение технологии или продукции, связанное в том числе и с инновациями, приводит к повышению барьера для входа на рынок других фирм, что приносит пользу всем экономическим субъектам отрасли. Сторонником данного подхода является У.Г. Шепард [11].

Альтернативный подход делает центром анализа экономический субъект, который сознательно стремится влиять на поведение конкурентов, выделяясь инновационной продукцией или технологиями. Стремление фирмы отличаться от других отраслевых конкурентов выступает движущей силой конкуренции, описанной Й.А. Шумпетером. Такое стремление рассматривается как характеристика, отличающая одну фирму от другой в рамках отрасли, что, как следствие, должно приводить к различиям в ценообразовании, а значит и к различиям прибыли компаний внутри отрасли. Фирмы, стремящиеся к лидерству при помощи инноваций, становятся крупными фирмами, зачастую поглощая своих менее инновационных конкурентов. Этот подход в значительной мере развивали Х. Демсец [12], С. Пельцман [13] и др.

Таким образом, экономическая теория полагает, что отрасли, в которых нет явного инновационного лидера на определенном этапе своего развития, приводят к сговору экономических субъектов, относящихся к ней, формируя монополистическую конкуренцию, что, в общем-то, тормозит её инновационное развитие, но способствует стабилизации существования отрасли. Появление в отрасли инновационного лидера порождает стремление к чистой монополии, а дальнейшее инновационное развитие отрасли приводит к её «созидательному разрушению» [14, гл. 7], т.е. появлению новых технологических и управленческих укладов, которые заменяют старые. При этом инновационный лидер, можно сказать, стремится осуществлять определенное регулирование инновационных процессов в отрасли, подчиняя их своему интересу, хотя и не явно.

Такое поведение ОИннС свойственно рыночной саморегулируемой среде, в которой процессы, происходящие в ней, обязаны своим появлением влиянию общих объективных закономерностей, воздействию на неё общеэкономической национальной и международной инновационных сред, при этом какой-либо конкретный субъект регулирования отсутствует.

Однако история знает и другой, регулируемый со стороны государства подход к формированию отраслевой среды. Имеется в виду отраслевая модель, которая, как утверждают отечественные исследователи, составляла основу управления промышленностью Советского Союза. В условиях командно-административной экономики такая модель управления позволяла проводить единую научную, техническую, организационную, кадровую и иные политики в рамках отрасли промышленности [15]. Постепенный переход от территориального принципа управления промышленностью к отраслевому произошёл в 60-е годы прошлого столетия, когда система совнархозов начала тормозить процесс внедрения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, прежде всего по причине развития местничества, невозможности межотраслевой кооперации и т.д. [16]. Как считает В.Е. Лепский, советские отрасли были образцами сред инновационного развития со своими недостатками, к которым, прежде всего, относят то, что они были эффективны именно для той страны [17].

Как подчеркивает А.М. Кулькин, отраслевой сектор науки, как феномен, порожденный советским государством, сыграл важнейшую роль, наравне с фундаментальной наукой, в становлении научно-технического потенциала СССР. Больше того, он занимал доминирующее положение в национальном научно-техническом потенциале страны. В отраслевой науке было сосредоточено около 75% научных специалистов, выполнялось 80% всех исследовательских работ, из которых четверть относились к фундаментальным исследованиям, а также до 90% разработок [18, с. 24]. Отраслевой сектор науки дал жизнь таким уникальным явлениям, как наукограды, институт генеральных конструкторов и др.

Каждая отрасль советской промышленности, возглавляемая органом государственной власти – министерством, имела не только производственную базу, но и свои учебные заведения, научно-исследовательские институты, конструкторские и патентные бюро, т.е. готовила для себя не только рабочие и руководящие кадры, но и создавала научно-техническую библиотеку и научно-технические заделы, которые затем превращались в новую продукцию или новые технологии. Новшества и изобретения, которые создавались в отрасли, в течение короткого времени попадали в учебный процесс ведомственных вузов, внедрялись на предприятиях.

Если попробовать провести аналогии между формированием и функционированием ОИннС в командно-административной экономике советского типа и в рыночной, то, как это ни удивительно, выявляется много общего. Фактически советское отраслевое министерство выступало в качестве того самого сильного экономического субъекта в отрасли, монополизировавшего её. Разница, конечно, была в отсутствии понятия инновации в СССР, ну и в целях монополизации. Рыночная монополия стремится к уничтожению конкурентов и повышению прибыльности производства за счет монопольного влияния на цену товара, что позволяет ей обеспечивать свое дальнейшее инновационное развитие. Целями советских министерств, как отмечает В.Е. Лепский, было стремление быть первыми, сделать лучше всех, осознание того, что от достижения этой цели зависят судьбы страны, а значит и твоих близких [18].

Кроме того, не совпадают источники формирования и условия функционирования ОИннС. В рыночной экономике, как мы указывали раньше, – это воздействие международной, национальной и частично (в части наличия соответствующих ресурсов, близости центров образования и т.д.) региональной инновационных сред, а также финансовые возможности предприятий и организаций, составляющих данную отрасль, и потребителей её продукции. В Советском Союзе таким источником, прежде всего, выступало государство, хотя и влияние названных сред при регулировании условий функционирования отраслей однозначно учитывалось, однако значительную роль в таком регулировании мог играть политический фактор, который мог заставить сосредоточить усилия государства на финансировании развития (в том числе научно-технического) какой-то конкретной отрасли народного хозяйства страны.

Третьим отличительным признаком признаем возможности формирования стратегии развития (в том числе инновационного) в регулируемых ОИннС, а также планирования на тактическом уровне деятельности не только отдельных предприятий, но всей отрасли в целом. В саморегулируемых ОИннС развитие происходит в результате воздействия стихийных рыночных механизмов (спрос, предложение, макроэкономические процессы и т.д.). Определённое влияние на инновационное развитие могут оказывать наиболее сильные предприятия отрасли, которые имеют свои стратегии развития, но назвать это стратегией развития отрасли можно с большим трудом.

Тем не менее, несмотря на указанные и иные отличия, элементный состав системы регулируемой и нерегулируемой ОИннС практически совпадает: наличие производителей, наличие потребителей и формирование инфраструктуры. Таким образом, можно утверждать, что в рамках ОИннС находится совокупность инновационных ресурсов, которая позволяет предприятиям отрасли осуществлять своё инновационное развитие. К этим ресурсам отнесем не только идеи и новшества, но и уровень производственного и технологического развития отрасли, уровень подготовки персонала отрасли (как производственного, так и управленческого), доступность материальных и достаточность финансовых ресурсов, защита интеллектуальных прав и их доступность для использования предприятиями и организациями отрасли и т.д.

На современном этапе развития экономических отношений в Российской Федерации активно используется такой механизм управления экономическими процессами в стране, как государственная корпорация. Как отмечают А.В. Бабикова и Ю.Г. Ткаченко, чаще всего государственные корпорации создаются для контроля над стратегически важными отраслями экономики [19]. В качестве цели создания достаточно большого количества государственных корпораций ряд отечественных исследователей, например, видит намерение создать некий новый каркас экономики, более современной в широком значении слова и адекватно отвечающей стратегическим интересам не только развития, но и самого исторического существования России [20].

Изначально такой формой отраслевого управления было создание так называемых естественных монополий в нефтегазовой и энергетической сфере. Так были созданы «Газпром», РАО «ЕЭС России», «Роснефть», а также в отрасли железнодорожного транспорта Госкорпорация «РЖД», в финансовой сфере «Сбербанк» и др. Опыт оказался положительным, и в 2007 были приняты законы о создании шести крупных государственных корпораций, среди которых «Росатом», «Ростехнологии», «Внешэкономбанк» и др. Впоследствии в отрасли машиностроения были созданы ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и ряд других, которые фактически объединили под единым руководством назначенных государством менеджеров предприятия одноименных подотраслей.

Отличительными особенностями российских госкорпораций выделяют их независимость от органов исполнительной власти как федерального уровня, так и уровня субъектов Российской Федерации и местных органов власти, при этом они подчиняются целям, решают задачи и реализуют полномочия исключительно в границах Гражданского кодекса Российской Федерации и в рамках закона об их создании [19].

Таким образом, эта форма отраслевого управления выступает как бы посередине между министерской формой и рыночной формой существования и управления отраслью. Поэтому госкорпорации во многом могут сгладить различия между ними, а самое главное, взять все самое лучшее из каждой из них.

Заключение

В этих условиях опыт формирования ОИннС, полученный в годы Советского Союза, по мнению авторов, может и должен быть востребован сегодня. Как отмечалось ранее, успехи отраслевого управления в СССР неразрывно связаны с достижениями научно-технического прогресса, или, говоря современным языком, с инновационным развитием. Этот опыт, адаптированный к новой форме управления отраслями, прежде всего высокотехнологичными отраслями, позволит избежать ошибок, свойственных для внедрения всего нового, позволит создать условия для эффективного инновационного развития отраслей на основе возможностей формирования стратегии и тактики инновационного развития, более эффективной диффузии инноваций в рамках отраслей, а значит и инновационного развития экономики страны в целом.

Формирование регулируемой ОИннС в условиях современной российской экономики не только возможно, но и необходимо. Такая среда будет давать возможность стратегического планирования инновационного развития отрасли, успешной и эффективной реализации этих планов, а самое главное, поставит под контроль шумпетеровское «созидательное разрушение», позволив избежать нерегулируемых спадов и взлетов в развитии отраслей народного хозяйства Российской Федерации.