В представляемой работе авторами рассмотрена отечественная и зарубежная нормативно-техническая база в области защиты от атмосферных перенапряжений, устройств заземлений зданий, сооружений, технических средств, объектов автоматики и телемеханики, электросвязи.

Анализ проводился по следующим группам документов:

– стандарты организаций (СТО), руководящие документы (РД), правила и другие документы, разработанные структурами предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК);

– стандарты Международной электротехнической комиссии (МЭК; англ. International Electrotechnical Commission, IEC);

– корпоративные документы ведущих зарубежных фирм, в том числе сотрудничающих с российскими компаниями;

– инструкции, правила, руководящие документы, нормы технологического проектирования (НТП), типовые материалы проектирования (ТМП), технические решения (ТР), методические указания (МУ), приказы, указания и распоряжения, действующие на территории Российской Федерации.

В Российской Федерации при проектировании молниезащиты в основном используют следующие нормативные документы:

1. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87.

2. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. СО-153-34.21.122-2003, утвержденная приказом Минэнерго № 280 от 30.06.03 – Совместное действие норматива с РД 34.21.122-87 подтверждено письмом Управления по надзору в электроэнергетике № 10-03-04/182 от 01.12.2004).

3. Стандарт по молниезащите МЭК IEC 62305 – Допускается к использованию на территории РФ, если его требования более жесткие, чем аналогичные требования отечественных нормативов.

4. Отраслевые стандарты предприятий и организаций, которые не должны противоречить национальным нормативам.

Несмотря на большое количество нормативных документов, методик и правил по расчету молниезащиты и заземления, а также самих видов устройств, исследование снижения риска возникновения и уменьшения последствий техногенных катастроф на экологически опасных производственных объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) остается по-прежнему актуальным не только для энергетиков, но и работников многих других сфер: железнодорожного транспорта, связистов, военных и др.

В нормативном документе РД 34.21.122-87 основной акцент делается на вопросы обеспечения пожаро- и взрывобезопасности, где для каждого типа здания и сооружения определена одна из трёх категорий молниезащиты, отличающихся по степени взрыво- и пожароопасности. Однако учитывая многолетний опыт эксплуатации электрооборудования на отечественных и зарубежных объектах ТЭК, отметим, что в приведённом стандарте не учитываются важные факторы, представляющие большую опасность как для оборудования, так и для обслуживающего персонала: высокочастотные помехи в кабелях при ударе молнии, электромагнитное воздействие молнии, высокое значение тока растекания молнии и др.

В действующих документах не всегда и не в полной мере учитывается, что защищаемые от перенапряжений объекты и системы разных объектов инфраструктуры находятся в постоянной взаимосвязи через заземляющие устройства, источники электропитания, общие токопроводящие коммуникации и могут располагаться в одном служебно-техническом здании в зоне взаимного электромагнитного влияния. Хотя, заземление представляет собой неотъемлемую часть системы молниезащиты. При использовании таких видов заземления, как одиночного заземлителя, контурного заземления и модульно-штыревого заземления, существует ряд нерешенных проблем [1].

При монтаже одиночного заземления невозможно достичь сопротивления заземляющего устройства меньшего, чем обязательное сопротивление, которое в соответствии с требованиями правил устройств электроустановок (ПУЭ) указывается для специальных объектов: промышленные предприятия, музеи и археологические памятники, средства связи, электростанции, нефтеперерабатывающие предприятия, химический завод и т.д. Для монтажа контурного заземления при достижении требуемого результата необходимо затратить немалое количество заземлителей, с привлечением группы специалистов. Модульно-штыревое заземление имеет ограничение по применению в некоторых видах грунта. Монтаж затруднен в плотных глинистых грунтах и невозможен без применения специальной техники в твердых песчаных и каменистых грунтах, а также в условиях вечной мерзлоты.

Отдельным видом защиты является электролитическое заземление, которое по своему принципу отличается, помимо конструктивного исполнения, использованием минеральных электролитических солей для повышения электропроводности и понижения замерзания грунта вокруг заземлителя. В результате использования такого дополнительного материала происходит засоление грунта и образование зоны талика, которая может представлять опасность для фундамента рядом стоящего здания или дорожного покрытия. Также такой тип заземления неприменим для заповедных и охраняемых территорий.

Существующие стандарты по молниезащите включают три основных способа защиты: отвод тока молнии в грунт, ведь это самый простой и понятный способ, которому уже более 200 лет; экранирование защищаемых объектов; ограничение токов и напряжений, вызванных в электрических цепях оборудования защищаемых объектов. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляются все новые способы активного воздействия как на сам канал молнии, так и на грозовое облако, но при внедрении данные системы защиты не находят широкого применения.

Что касается экранирования технических объектов, то этот метод молниезащиты может быть с успехом использован как путем размещения всего защищаемого объекта в цельнометаллическом корпусе (защитном экране), так и его отдельных частей, содержащих электронное, радио- и электротехническое оборудование, слабоустойчивое к внешним мощным импульсным электромагнитным полям, большим импульсным токам и высоким импульсным напряжениям и поэтому особо подвергаемое пагубному воздействию молнии. При этом особое внимание должно уделяться надежному и эффективному заземлению наружных металлических оболочек (брони) вводимых в технический объект и выводимых из него кабелей (электропитания, управления и связи) и защитных экранов. Как правило, от качества системы заземления элементов защищаемого объекта в значительной мере зависит и эффективность всей системы его молниезащиты.

Меры защиты следует считать эффективными, только если они соответствуют требованиям защиты от нанесения вреда персоналу и физического повреждения здания (сооружения) и требованиям нормативных документов для защиты от отказов внутренних систем.

Методы защиты от молнии и перенапряжений должны быть выбраны на стадии проектирования, чтобы максимально использовать конструктивные элементы служебно-технических зданий для комплексного решения вопросов уравнивания потенциалов и оптимального решения по устройству внешней и внутренней молниезащитной систем.

В настоящее время анализ опыта эксплуатации скважин, оборудованных установками электрических центробежных насосов (УЭЦН), предприятий нефти и газа указывает на низкую надежность погружных электродвигателей (ПЭД), вследствие повреждения его изоляции из-за импульсных всплесков напряжения, вызванных коммутациями электроаппаратов, атмосферными разрядами или др., поэтому их исследование и разработка систем защиты от перенапряжений остается весьма актуальной проблемой [2].

Существующие на данный момент решения для ограничения перенапряжений представлены только в виде наземного оборудования, устанавливаемого на трансформаторных подстанциях или на воздушных линиях, подходящих к станции управления скважин. Такое решение не позволяет ограничивать перенапряжения в изоляции погружных электродвигателей УЭЦН, что приводит к преждевременному выходу их из рабочего состояния. Таким образом, необходимы погружные ограничители перенапряжения (ОПН), которые позволят снизить общие затраты на эксплуатацию скважин (ремонт и расходные материалы, простой оборудования) на величину порядка 5 % [3].

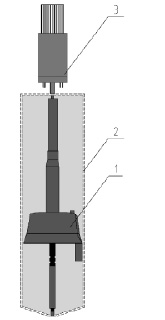

Защитное устройство, представленное на рисунке, целесообразно подключать к присоединениям защищаемого объекта, т.к. такое присоединение имеет следующие преимущества:

– обеспечивает защиту изоляции электрооборудования при любой коммутации;

– при включенных выключателях присоединения обеспечивает защиту изоляции всей сети, имеющей небольшую протяженность;

– выключатель присоединения является как бы предохранителем при повреждениях самих защитных аппаратов.

Благодаря применению данного защитного устройства становится возможным значительно снизить кратность перенапряжений и количество отказов, связанных с электропробоем и со снижением сопротивления изоляции погружных электродвигателей в составе УЭЦН.

Внутрискважинный ограничитель перенапряжений, соединенный с погружным электродвигателем: 1 – внутрискважинный ограничитель перенапряжений; 2 – корпус внутрискважинного ограничителя перенапряжений; 3 – погружной электродвигатель

Требования документов не гармонизированы, отдельные положения в разных документах повторяются, а иногда противоречат друг другу или успели устареть. Требования нормативных документов в ряде случаев не отвечают применяемым в настоящее время техническим средствам и вновь разработанным принципам, системам и устройствам защиты от перенапряжений.

Необходим комплексный подход к решению проблемы защиты от перенапряжений, подобно ранее разработанной Инструкции Минэнерго СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», только более усовершенствованный, включающий в себя имеющийся научный и производственный потенциал.