Главной целью территориального планирования является пространственная организация области, определяющая устойчивое её развитие до 2025 года. При этом внедрение мероприятий по намеченным направлениям должно способствовать снижению загрязнения природной среды, обеспечению экологической безопасности, сохранению и рациональному развитию природных ресурсов.

Материалы и методы исследования

Материалом исследований к оценке состояния природно-антропогенных комплексов послужили ранее выполненные работы по изучению почвенно-ландшафтных систем и поверхностных водотоков, а также собственные результаты полевых и лабораторных анализов почв и воды водоемов Волго-Ахтубинской поймы.

Астраханская область располагается в северо-западной части Прикаспийской низменности, в аридной климатической зоне с устойчивым периодом дефицита влаги. Основной композиционной осью области является Волго-Ахтубинская пойма, изобилующая протоками, старицами, озерками, ильменями общей сложностью свыше 800 водоемов, вдоль которой происходит линейное расселение и проходят главные транспортные магистрали. Пойма с её интразональными ландшафтами пересекает пустынную равнину. Заливные луга поймы и дельты Волги являются одновременно сенокосами и нерестилищами, на которых происходит нерест практически всех видов рыб долины Нижней Волги. С середины прошлого века сельскохозяйственное использование природных ресурсов этой территории находится в теснейшей связи с водоэнергетическим строительством во всем бассейне Волги, меняя не только сложившийся уклад земледелия и судьбу рыбного хозяйства Волго-Каспийского промыслового района, но и формируя новые природно-антропогенные ландшафты [1, 2, 6].

Разрабатываемые в области на протяжении нескольких десятилетий месторождения углеводородного сырья значительно усиливают негативное влияние на все компоненты окружающей среды. Однако активное социально-экономическое развитие области, основанное в том числе на добыче, транспортировке и переработке углеводородов способствует созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и в целом более рациональному территориальному планированию [3].

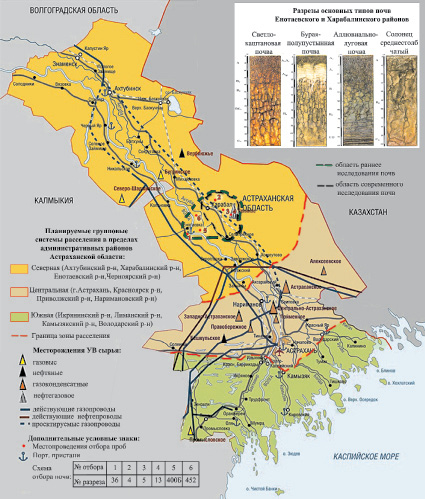

Схемой территориального планирования предусматриваются три групповые системы расселения в пределах административных районов области. Северная групповая система расселения в составе районов Ахтубинский, Харабалинский, Енотаевский и Черноярский; Центральная система в составе: г. Астрахань и астраханская агломерация, Красноярский, Приволжский и Наримановский районы; и Южная в пределах районов Икрянинский, Лиманский, Камызякский, Володарский (рисунок).

Для исследования природных и природно-антропогенных комплексов нами выбран Северный планировочный район, занимающий 2/3 протяжённости области. Перспектива его развития связана с доразведкой, добычей и переработкой углеводородного сырья в Енотаевском и Харабалинском районах. При этом планируется сохранить существующую сельскохозяйственную специализацию, создать сельскохозяйственный центр инновационных технологий, а также в перспективе организовать сеть учреждений отдыха с учётом создания природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» [4].

Типы почв и область их исследования в пределах планируемой Северной зоны расселения Астраханской области

В ближайшее время на территории Харабалинского района начнутся работы по обустройству крупнейшего в России нефтегазового месторождения под названием Великое, площадь которого около 800 км2. Обслуживающая месторождение инфраструктура охватит значительную часть планировочной территории, в которой будут задействовано ряд населенных пунктов, а для связи районных центров Енотаевка – Харабали намечается строительство дороги и моста, соединяющего берега Волги. Разработка месторождения по масштабам воздействия на окружающую среду предположительно будет сопоставима с влиянием Астраханского газоконденсатного, осваиваемого с 1987 г. на территории Красноярского района [5].

Целью наших исследований является оценка современных природно-антропогенных ландшафтов в преддверии обустройства нового промысла. Территория промысла располагается в полупустынной части, в пределах эоловой равнины с бугристо-грядовыми полузакрепленными, закрепленными и барханными песками. Климатические условия определяют развитие процессов дефляции и денудации, а современные техногенные воздействия распространяются на почвы, верхний слой горных пород, поверхностные и грунтовые воды, провоцируя активизацию экзогенных геологических процессов, изменяющих в свою очередь, инженерно-геологические условия строительства и эксплуатации.

Результаты исследования и их обсуждение

Особо мощной нагрузке будут подвергаться почвы. Почвы в Астраханской области впервые наиболее широко были изучены в 50-х годах прошлого века Прикаспийскими экспедициями биолого-почвенного и географического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова [7]. На территории области выделено 9 типов почв, 11 комплексов и сочетаний почв. Енотаевский и Харабалинский районы входят в подзону бурых почв полупустыни. Характерной особенностью почвенного покрова в пределах этих районов является его комплексность, которая проявляется в мозаичном сочетании бурых почв со светло-каштановыми, солонцами и солончаками. По мере продвижения на юг светло-каштановые почвы постепенно сменяются бурыми пустынно-степными. Границу между ними на местности провести трудно, что обусловлено рядом причин. Во-первых, наличием сложных почвенных комплексов, в которых солонцы и солончаковые бурые, солонцеватые бурые и светло-каштановые почвы составляют часто 70–80 %. Во-вторых, частой сменой механического состава почвообразующих пород. Суглинки сменяются супесями и песками, на которых, вследствие их перевевания, в различное время образовались разновозрастные почвы.

Механический состав почв, изученный до глубины двух метров, представлен большей частью (до 74,02 %) фракциями размером 0,25–0,05 мм. Количество фракций менее 0,01 мм достигает 48,80 %, затем в порядке убывания следуют фракции менее 0,001 мм (до 36,00 %), 0,01–0,005 и 0,005–0,001 мм примерно в одинаковых пропорциях (до 8,96 и 9,86 % соответственно). Фракции размером 1,0–0,25 в большинстве анализов типов почв отсутствуют, и лишь в луговой слаборазвитой песчаной солончаковой почве процент их содержания составляет 0,26–0,69.

Почвообразующими породами для бурых суглинистых почв являются хвалынские отложения четвертичного возраста, для песчаных – современные эоловые отложения. По гранулометрическому составу почвообразующие породы представлены песками и супесями. Засоление песчаных почв воднорастворимыми солями встречается редко. Бурые полупустынные почвы – это зональный тип почв полупустынь и пустынь, основными особенностями которых являются слабая гумусированность и малая мощность гумусового горизонта. Данные содержания гумуса, поглощенных оснований и рН водной вытяжки представлены в табл. 1.

Исследованные типы почвы обладают хорошей водопроницаемостью, но малой влагоёмкостью, растительный покров, развитый на них, позволяет использовать земли как пастбища, но при орошении возможно возделывать бахчевые культуры и виноград.

Анализ водной вытяжки, приведенный в табл. 2, является одним из основных приемов при химическом исследовании засоленных почв, а также при изучении динамики некоторых питательных элементов почв. Он выполнен по четырем разрезам почв, отобранных в различных интервалах до глубин от 80 до 170 см.

В пределах Волго-Ахтубинской поймы, на участке рассматриваемых административных районов, в зависимости от типа водного режима и связанных с ним растительным покровом, процессами обмена, на аллювиальных отложениях сформировались группы дерновых насыщенных, луговых насыщенных и лугово-болотных почв, в той или иной степени засоленных.

Источник засоления – реликтовое засоление материнских пород и минерализованные грунтовые воды. Степень засоленности почв непостоянна и зависит от сезонной динамики режима подземных вод.

Таблица 1

Содержание гумуса, поглощенных оснований и рН

|

Район |

Номер разреза |

Название почвы |

Глубина взятия образца, см |

Гумус по Тюрину, % |

Поглощенные основания по Гедройцу, мг∙экв |

рН водн. |

||

|

|

|

|

||||||

|

Енотаевский |

400-Б |

Светло-каштановая суглинистая |

0–7 |

3–60 |

– |

7,07 |

||

|

15–20 |

1,55 |

21,04 |

6,94 |

не опред. |

7,22 |

|||

|

25–33 |

1–43 |

не определены |

7,35 |

|||||

|

36 |

Бурая суглинистая |

0–10 |

1,41 |

8,98 |

3,28 |

0,13 |

7,11 |

|

|

17–97 |

0,99 |

18,96 |

9,04 |

0,96 |

7,18 |

|||

|

50–60 |

0,96 |

– |

7,64 |

|||||

|

132–142 |

– |

– |

7,82 |

|||||

|

Харабалинский |

13 |

Луговая маломощная слоистая с признаками заболачивания суглинистая |

0–5 |

3,38 |

30,66 |

9,45 |

– |

6,63 |

|

10–20 |

1,32 |

25,63 |

7,92 |

6,67 |

||||

|

20–30 |

– |

30,24 |

12,60 |

6,88 |

||||

|

30–36 |

1,28 |

20,11 |

9,16 |

6,70 |

||||

|

70–80 |

– |

– |

6,63 |

|||||

|

100–110 |

0,63 |

7,01 |

||||||

|

140–150 |

– |

7,08 |

||||||

Таблица 2

Химические исследования засоленных почв (анализ водной вытяжки)

|

Район |

Номер разреза |

Название почвы |

Глубина взятия образца, см |

Плотный остаток, % |

Щелочность, мг-экв |

|

|

|

|

Na + K по разности мг∙экв |

||

|

общая НСО3 |

от бикарбонатов НСО3 |

мг∙экв |

||||||||||

|

щелочей |

щелочно-земельных катионов |

|||||||||||

|

Енотаевский |

452, 400-Б 36 |

Среднестолбчатый солонец |

50–60 |

1,89 |

0,33 |

не определены |

8,45 |

10,83 |

13,50 |

4,14 |

не определены |

|

|

90–100 |

1,19 |

0,33 |

7,04 |

11,87 |

6,00 |

4,496 |

||||||

|

140–150 |

2,06 |

0,33 |

8,45 |

23,12 |

14,50 |

4,14 |

||||||

|

Харабалинский |

13 |

Луговая маломощная слоистая с признаками заболоченности суглинистая |

0–5 |

0,13 |

0,37 |

0,02 |

0,12 |

0,22 |

0,20 |

0,53 |

0,22 |

0,05 |

|

10–20 |

0,13 |

0,34 |

0,02 |

0,11 |

0,12 |

0,14 |

0,31 |

0,07 |

0,21 |

|||

|

29–36 |

0,14 |

0,37 |

0,14 |

0,23 |

0,16 |

0,14 |

0,40 |

0,09 |

0,17 |

|||

|

45–55 |

0,07 |

0,29 |

0,12 |

0,17 |

0,10 |

0,07 |

0,30 |

0,15 |

0,01 |

|||

|

70–80 |

0,12 |

0,35 |

0,08 |

0,27 |

0,14 |

0,09 |

0,28 |

0,07 |

0,23 |

|||

|

4 |

Луговая суглинистая |

25–35 |

0,07 |

0,25 |

0,01 |

0,01 |

0,05 |

0,10 |

0,31 |

0,03 |

не определены |

|

|

55–65 |

0,07 |

0,49 |

0,25 |

0,24 |

0,10 |

0,17 |

0,42 |

0,16 |

||||

|

90–100 |

0,08 |

0,65 |

0,33 |

0,32 |

0,12 |

0,24 |

0,36 |

0,32 |

||||

|

150–160 |

0,05 |

0,50 |

0,30 |

0,20 |

0,08 |

0,19 |

0,16 |

0,33 |

||||

|

160–170 |

0,08 |

0,60 |

0,36 |

0,24 |

0,14 |

0,41 |

0,20 |

0,43 |

||||

|

5 |

Луговая тяжелосуглинистая |

10–20 |

0,22 |

0,37 |

0,16 |

0,02 |

0,62 |

1,26 |

0,87 |

0,43 |

не определены |

|

|

55–65 |

0,95 |

0,36 |

0,20 |

0,16 |

2,31 |

10,78 |

4,79 |

4,16 |

||||

|

80–90 |

0,99 |

0,34 |

0,22 |

0,12 |

1,62 |

11,72 |

6,04 |

4,43 |

||||

|

120–130 |

1,40 |

0,30 |

0,24 |

0,06 |

2,13 |

16,58 |

11,38 |

4,06 |

||||

Аллювиальные дерновые насыщенные почвы имеют наибольшее распространение (до 50 %) в пойме. Почвы засолены воднорастворимыми солями по всему профилю, тип засоления хлоридно-сульфатный и сульфатный. Аллювиальные дерновые насыщенные слоистые почвы сформировались в зоне средних уровней меандровой мелкогривистой поймы. Воды минерализованы, поэтому 60–70 % этих почв подвержено засолению воднорастворимыми солями по всему профилю. Источником поступления солей являются засоленные подстилающие породы. Тип засоления сульфатный, хлоридно-сульфатный. Нередко обнаруживается слабая степень солонцеватости.

Аллювиальные луговые насыщенные слоистые почвы сформировались на тяжелосуглинистых и глинистых аллювиальных отложениях. По морфологическому строению эти почвы близки к дерновым слоистым почвам. Иногда почвы подвержены солончаковому засолению, тип засоления преимущественно сульфатный. Аллювиальные лугово-болотные почвы развиваются в условиях избыточного паводкового затопления в замкнутых депрессиях. Почвообразующими породами являются озерно-аллювиальные отложения тяжелого гранулометрического состава. Почвы крайне редко бывают засолены. Солончаки луговые развиваются на пойме низкого уровня по замкнутым депрессиям. Источником засоления являются засоленные подстилающие породы. Морфологически солончаки луговые мало отличаются от окружающих луговых почв. Степень засоления очень сильная.

Заключение

Исследования почв и ландшафтов на территориях Харабалинского и Енотаевского районов продолжаются. Запланированы исследования грунтовых вод во взаимосвязи с поверхностными водоемами для выбора оптимальных участков при размещении амбаров и шламохранилищ, производственных и бытовых отходов, других объектов инфраструктуры нефтегазодобывающего комплекса, трасс под строительство дорожных магистралей.

Рецензенты::

Бухарицин П.И., д.г.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН, руководитель Астраханской группы по исследованию экологических проблем дельты Волги, г. Астрахань;

Золотокопова С.В., д.т.н., профессор кафедры «Инженерная экология и природообустройство», Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань.

Работа поступила в редакцию 01.04.2015.