Кристаллы сапфира (корунда, α–Аl2O3) нашли широкое применение как в ювелирном деле, так и в технике, оптике, микроэлектронике, медицине. Такой широкий спектр областей применения сапфира обусловлен удачным сочетанием его термических, электрических, механических, оптических и других свойств. В этих кристаллах под действием жесткой радиации или в ходе термохимических реакций образуются многочисленные центры окраски (ЦО). Спектры их поглощения и люминесценции занимают всю ультрафиолетовую (УФ), видимую и частично ближнюю инфракрасную (до ~ 2700 нм) области спектра. Оптические спектры носят электронно-колебательный характер и уже при температуре кипения жидкого азота в большинстве случаев отчетливо наблюдаются бесфононные (БФЛ) линии в люминесценции и поглощении, что способствует интерпретации спектральных полос и квантовых переходов.

ЦО в сапфире представляют практический интерес, благодаря различным возможностям их применения. На ЦО в сапфире были созданы высокочувствительные термолюминесцентные детекторы гамма-излучения [8]. Были продемонстрированы возможности создания детекторов для регистрации частиц, а также смешанных полей гамма-нейтронного излучения [4, 9]. Предложены оптические носители информации [10]. Еще в 1981 г. на ЦО в сапфире были реализованы лазерные элементы и пассивные насыщающиеся затворы [6, 7].

В данной работе изучается один из основных центров окраски в кристаллах α-Аl2O3, облученных быстрыми нейтронами, который обладает интенсивной полосой оптического поглощения с максимумом 360 нм (по другим работам – 357 и 358 нм), имеющий при 78 К БФЛ с длиной волны 368 нм. Квантовые переходы, формирующие эту полосу, а также сопряженную с нею полосу люминесценции с максимумом на длине волны 379 нм, являются электродипольными. В обзоре Эванса [5] этот центр определен как F2+-центр, а Сюрдо с соавторами считают его центром F22+ [3].

В работе [1] кратко были приведены некоторые данные о связи полосы поглощения 360 нм с другой полосой поглощения ЦО сапфира, которая имеет максимум на длине волны 680 нм, бесфононную линию 756 нм, а также сопряженную спектральную полосу люминесценции с максимумом 830 нм. В этой работе была предложена энергетическая схема данного центра, включающая три энергетических уровня и, соответственно, два квантовых перехода, формирующих две названных выше полосы поглощения и две сопряженные с ними полосы люминесценции и их бесфононные линии. Однако не были приведены исчерпывающие доказательства этой схемы, поэтому в данной работе продолжается изучение этого центра.

Эксперимент

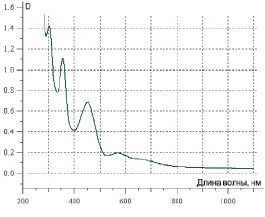

Если исследуемый центр окраски действительно имеет трехуровневую энергетическую схему и соответствующие ей квантовые переходы, как предлагалось в [1], то это найдет отражение в наблюдаемых спектрально-временных характеристиках люминесценции. При импульсном возбуждении в переходе 1 → 3 разгорание люминесценции, обусловленное переходом 2 → 1, должно определяться полным временем жизни на уровне 3, которое в свою очередь будет определяться временем затухания свечения в переходе 3 → 1. Время затухания свечения в полосе 830 нс для данной схемы должно быть одинаковым при двух способах возбуждения, соответствующих воздействию в коротковолновой (360 нм) и длинноволновой (680 нм) полосах поглощения. Для регистрации времени затухания в переходе 3 → 1 необходимо использовать достаточно короткие импульсы возбуждающего излучения. Поскольку полоса поглощения с длиной волны максимума 357 нм, связанная с переходом 1 → 3, относится к числу наиболее интенсивных в сапфире, очевидно, что данный переход является разрешенным и характеризуется высокой вероятностью, что сопровождается малым временем жизни на уровне 3. Дополнительно это время еще снижается за счет безызлучательного перехода 3 → 2. Попытка измерения постоянной времени затухания свечения в коротковолновой полосе совершалась и ранее, однако из-за недостаточного временного разрешения установки фактически была определена лишь верхняя граница времени затухания, равная 0,4 нс [2]. Поэтому нами исследования были проведены с помощью конфокального сканирующего люминесцентного микроскопа с временным разрешением MicroTime 200 фирмы PicoQuant Gmbh, работающего в режиме время-коррелированного счета фотонов. В его состав входят пять пикосекундных лазерных источников возбуждения люминесценции. Для нашего эксперимента были использованы два из них. Первый, с длиной волны 375 нм, – для возбуждения в переходе 1 → 3. Как следует из вида записанного спектра поглощения исследуемого образца (рис. 1), на этой длине волны поглощение составляет примерно четверть от поглощения в максимуме полосы 357 нм, следовательно, лазер с такой длиной волны вполне можно использовать для описанных экспериментов. Второй лазер, имеющий излучение с длиной волны 640 нм, был использован для прямого возбуждения люминесценции в переходе 1 → 2, т.е. в полосе поглощения с максимумом 680 нм.

Исследуемый монокристалл лейкосапфира был выращен методом горизонтальной направленной кристаллизации. Для создания центров окраски образец облучался быстрыми нейтронами в канале активной зоны исследовательского ядерного реактора ИР-8 Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Для выделения быстрых нейтронов из общего потока реакторного излучения внутри контейнера использовался кадмиевый фильтр. Флюенс быстрых нейтронов составлял 6∙1018 нейтрон/см2. Исследуемый образец был дополнительно термообработан после облучения.

Для записи спектров люминесценции конфокальный микроскоп MicroTime 200 был дополнительно укомплектован спектрофлюориметром Ocean Optics QE65000. Чтобы спектры люминесценции не искажались в результате ее перепоглощения в окрашенном кристалле, возбуждающее излучение фокусировалось на малой глубине от поверхности образца, порядка 100 µm. Из возбуждаемого объема образца люминесценция собиралась объективом микроскопа и направлялась в спертрофлюориметр. Для низкотемпературных исследований использовался специальный сопряженный с микроскопом азотный криостат Microstat N фирмы Oxford Instruments.

Рис. 1. Спектр оптического поглощения исследуемого образца сапфира

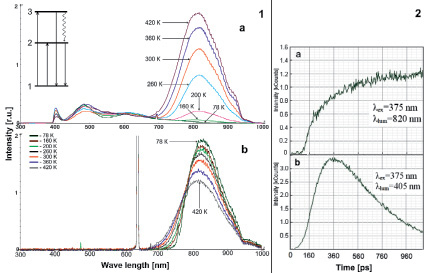

Рис. 2. Спектры люминесценции кристалла сапфира при возбуждении лазерным излучением с длинами волн 640 нм (a) и 375 нм (b) при различных температурах. На вставке – трёхуровневая энергетическая схема (1) и кинетика разгорания и затухания люминесценции в полосах 380 нм (a) и 830 нм (b) при возбуждении на 375 нм. Т = 300К (2)

Для фиксации возможного фотопреобразования центров окраски в ходе измерения спектров исследования выполнялись в следующей последовательности. Вначале проводилось измерение исходного спектра, а также кинетики люминесценции при комнатной температуре, после чего образец охлаждался до 78 К. Далее идентичные измерения проводились при температурах от 80 до 420 К с шагом в 20 градусов. В конце проводилось еще одно контрольное измерение при комнатной температуре.

В процессе измерения спектров для устранения рассеянного на образце возбуждающего излучения в канале регистрации использовался светофильтр с Г-образной спектральной характеристикой пропускания с длиной волны среза 400 нм (при возбуждении лазером с λ = 375 нм). При возбуждении лазером с λ = 640 нм использовалась комбинация из цветных стеклянных фильтров КС-15 и КС-17. При исследовании кинетики разгорания и затухания люминесценции в коротковолновой полосе использовался узкополосный перестраиваемый светофильтр, настроенный на спектральную область пропускания 390-405 нм.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 2 показаны спектры люминесценции, возбуждаемой в двух изучаемых полосах поглощения. Рис. 2.1, а демонстрирует, что фотолюминесценция, возбуждаемая в полосе 680 нм, имеет слабую зависимость от температуры в интервале 78–420 К. При охлаждении кристалла ширина полосы фотолюминесценции уменьшается, ее максимум смещается в длинноволновую сторону. Температурное тушение не развито. При околоазотных температурах наблюдается БФЛ с длиной волны 756 нм.

Рис. 2.1, а показывает, что при возбуждении в полосе поглощения 360 нм наблюдается сопряженная с нею полоса фотолюминесценции. Ее форма на рис. 2.1, a искажена использованным светофильтром, обрезавшим ее коротковолновую часть. Данные рис. 2.1, а свидетельствуют о том, что основная доля люминесценции, возбуждаемой в полосе 360 нм, высвечивается в длинноволновой полосе 830 нм. Это является одним из аргументов в пользу того, что полоса люминесценции 830 нм принадлежит тому же центру, что и полоса поглощения 360 нм. Ход с температурой интенсивности полосы люминесценции 830 нм различный на рис. 2.1, а и b. Это тоже укладывается в рамки трехуровневой модели центра. Безызлучательный переход 3 → 2 при понижении температуры замораживается. Поэтому интенсивность полосы 830 нм на рис. 2.1, а при охлаждении падает почти до нуля. На рис. 2.2 сопоставлены кинетики в коротковолновой и длинноволновой полосах люминесценции при возбуждении в коротковолновой полосе поглощения. Сопоставление рис. 2.2., a и b показывает, что по мере затухания свечения в коротковолновой полосе происходит разгорание свечения в длинноволновой полосе. Это подтверждает трехуровневую модель центра окраски и связь с этим центром полос поглощения 360 и 680 нм и люминесценции 380 и 830 нм. Совпадение времени затухания люминесценции в коротковолновой полосе с временем её разгорания в длинноволновой полосе естественно объясняется в трехуровневой модели тем, что уровень 2 действительно заселяется за счет безызлучательных переходов с уровня 3.

Сопоставляя решения балансных уравнений с экспериментальными данными, мы нашли вероятности как излучательных, так и безызлучательных переходов. Вероятности излучательных переходов равны: для перехода 2 → 1 – 1,03∙107 с–1, а 3 → 1 – 0,85∙109 с–1. Вероятность безызлучательного перехода 3 → 2 при 300 К равна 2,5∙109 с–1.

Работа выполнена частично в рамках проекта СО РАН II.10.1.6.

Рецензенты::

Раджабов Е.А., д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией физики монокристаллов, Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск;

Илларионов А.И., д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики, Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск.

Работа поступила в редакцию 01.04.2015.