В становлении и развитии инновационной экономики определяющую роль играют наукоемкие, высокотехнологичные отрасли и производства. Они, в первую очередь, формируют спрос на исследования и разработки, стимулируя развитие фундаментальных и прикладных исследований. В них реализуются передовые технологии, а также новые формы организации производства и управления. Наукоемкие производства выступают драйверами инновационного развития экономики, определяя структуру и параметры национальной инновационной системы, предъявляя новые требования к техническому и технологическому уровню смежных и обслуживающих производств, компетенциям подготовки инженерных кадров.

Произошедшая в 90-е годы XX века структурная деформация экономики России в пользу экспортно-сырьевого производства привела к технологической деградации многих, в том числе высокотехнологичных отраслей промышленности, падению конкурентоспособности экономики, сворачиванию научного и инновационного потенциала страны. Среди отраслей и производств, сохранивших определенный потенциал роста, остались в основном предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и, в первую очередь, предприятия ракетно-космической промышленности (РКП) в силу специфики решаемых задач по обеспечению обороноспособности страны. Учитывая поставленные перед ОПК цели по созданию принципиально новых систем вооружения, военной и специальной техники на основе коренной реорганизации производств, создания прорывных технологий с последующей их диффузией в другие отрасли народного хозяйства, именно предприятия ОПК могут стать тем локомотивом, которые позволят обеспечить технологическую модернизацию и инновационное развитие экономики страны.

В современных условиях инновационное развитие наукоемких предприятий рассматривается как единственный способ повышения конкурентоспособности производимой продукции, поддержания высоких темпов развития и обеспечения устойчивости. Успешность инновационной деятельности любого наукоёмкого предприятия определяется его инновационным потенциалом, который в общем виде характеризует способность предприятия решать новые задачи, связанные с производством инновационной продукции, реализацией инновационных проектов, внедрением новых технологий.

Понятие инновационный потенциал введено в экономический оборот относительно недавно, в 70-х–80-х годах XX века. Первым его применил английский экономист Кристофер Фримен [12]. Все последующие годы в научной литературе ведется активная дискуссия относительно содержания данного понятия. Проанализировав различные дефиниции инновационного потенциала, можно выделить разные подходы к определению его содержания, согласно которым авторами в зависимости от цели исследования акцентируется внимание на разных сторонах инновационной деятельности предприятия. Так, например, большинство авторов придерживается ресурсного подхода в определении понятия «инновационный потенциал». Согласно данному подходу инновационный потенциал предприятия трактуется как совокупность необходимых для инновационной деятельности ресурсов (материальных, технических, информационных, финансовых и др.) [3, 6, 9].

Другие авторы склоняются к функциональному подходу, согласно которому инновационный потенциал предприятия это не только имеющиеся ресурсы, но и механизмы инновационной деятельности [10, 11].

Ряд исследователей применяет структурный подход в своих исследованиях [8, 1] и рассматривает инновационный потенциал через определение его составных категорий (составляющих).

Сторонники результативного подхода разделяют достигнутый (существующий, имеющийся в наличии) потенциал и потенциал развития (требуемый, необходимый потенциал). Согласно этому подходу, инновационный потенциал ассоциируется с комплексом возможностей предприятия создавать и осуществлять нововведения [5].

В то же время анализ показал, что ни одно из рассмотренных определений не отражает в полной мере специфику инновационной деятельности наукоемких предприятий, основу которой составляет создание новых видов продукции. А для этого наукоемкое предприятие кроме наличия необходимых ресурсов (материальных, информационных, финансовых и др.) должно обладать специальными (ключевыми) компетенциями в области проведения прикладных исследований, проектно-конструкторских и технологических работ. Особенно это касается таких сложных сфер деятельности, как создание перспективных образцов ракетно-космичской техники (РКТ). Как показывает практика, компетенция наукоемкого предприятия является результатом целенаправленной деятельности в течение относительно длительного времени и связана с тщательным подбором и обучением персонала, накоплением знаний и опыта, а так же навыков коллективного труда, отработки технологий совместной деятельности, включая работу смежных и привлеченных организаций.

Таким образом, опираясь на вышеперечисленное, было предложено следующее понятие инновационного потенциала наукоемкого предприятия РКП. Это способность предприятия создавать перспективные образцы ракетно-космической техники, выражающаяся в наличии специальных компетенций в области проведения исследований, проектно-конструкторских, технологических работ; задела научно-технических разработок; развитой материально-технической базы для отработки, испытаний и производства РКТ; квалифицированного персонала; современной системы управления инновационной деятельностью.

Одной из слабо решенных проблем является оценка инновационного потенциала наукоемкого предприятия. Результаты оценки необходимы при проведении конкурсов на выполнение государственного заказа, а также коммерческих конкурсов, при формировании стратегии инновационного развития предприятия, определении мер государственной поддержки и др.

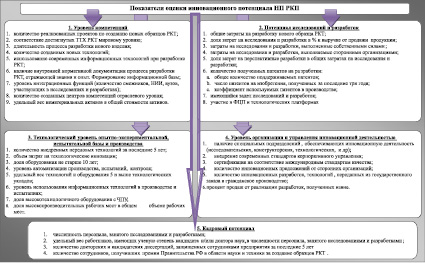

Опираясь на мнение ряда авторов [2, 4, 5, 6, 7, 8], в качестве системы показателей, необходимой для оценки инновационного потенциала и в то же время отражающей особенности наукоемкого предприятия РКП, была предложена группировка по составляющим элементам потенциала (рисунок):

– уровень компетенций;

– потенциал исследований и разработок;

– технологический уровень опытно-экспериментальной, испытательной базы и производства;

– уровень организации и управления инновационной деятельностью;

– кадровый потенциал.

Данные структурные элементы являются определяющими в характеристике инновационного потенциала наукоемкого предприятия. Предлагаемая система показателей позволяет оценить способность наукоемкого предприятия РКП решать перспективные задачи сознания новых образцов РКТ. Кроме этого, данная система показателей может быть применена при сравнении инновационной деятельности отечественных наукоемких предприятий РКП с зарубежными предприятиями-конкурентами и мировыми лидерами.

В настоящее время отсутствуют общепринятые методические рекомендации по оценке инновационного потенциала наукоемких предприятий. На основании проведенного анализа различных методических подходов к оценке инновационного потенциала промышленных предприятий, авторами предложен методический подход к оценке инновационного потенциала наукоемкого предприятия РКП (таблица). В его основу положен детальный анализ каждой составляющей потенциала, проведение технологического аудита, сравнение имеющегося уровня (по основным параметрам) выпускаемой РКТ и применяемых технологий с достигнутым мировым уровнем и выявление проблемных направлений для выработки обоснованных решений.

Суть данного подхода заключается в том, чтобы определить, достаточно или не достаточно развит инновационный потенциал для выполнения важных приоритетных задач по созданию перспективных образцов ракетно-космической техники. Такие задачи формулируются на основе потребностей в создании космических средств. В первую очередь, к ним можно отнести такие задачи как: мониторинг окружающей среды, контроль чрезвычайных ситуаций и экологических бедствий и работ по ликвидации их последствий; глобальное и высокоточное координатно-временное обеспечение потребителей в любой момент времени; обеспечение глобальной связи и телевещания на всей территории РФ; поддержание высокого уровня обороноспособности страны; проведение фундаментальных научных исследований; сохранение и развитие объектов наземной инфраструктуры.

Согласно данному методическому подходу при оценке каждой составляющей инновационного потенциала наукоемкого предприятия РКП необходимо решить ряд определенных задач (таблица).

Показатели оценки инновационного потенциала наукоемких предприятий РКП

Методический подход к оценке инновационного потенциала наукоемкого предприятия

|

Составляющие |

Решаемые задачи в процессе оценки |

Методы оценки |

|

Уровень компетенций |

– оценка соответствия достигнутых ТТХ РКТ мировому уровню; – оценка достаточности компетенций для выполнения перспективных задач по созданию новых образцов РКТ; – определение ключевых компетенций, которые необходимо дополнительно создать; – оценка эффективности использования существующих компетенций для получения новых конкурентных возможностей; – оценка эффективности работы созданных центров компетенций отраслевого уровня; – возможность использования существующих компетенций при создании гражданской продукции; – определение перечня ключевых компетенций, которые дополнительно необходимы наукоемкому предприятию для интеграции военного и гражданского производства. |

Методы экспертных оценок. Метод моделирования. Сравнительный анализ. |

|

Потенциал исследований и разработок |

– оценка наличия и достаточности существующего задела исследований и разработок для решения перспективных задач; – определение научно-технических направлений, где нет задела исследований и разработок; – оценка достаточности финансирования НИОКР; – определение возможности передачи результатов исследований и разработок из военного производства в гражданский сектор; – определение направлений НИОКР, которые дополнительно необходимо провести для создания продукции гражданского назначения. |

Методы экспертных оценок. Метод дерева целей. Коэффициентный анализ. |

|

Технологический уровень опытно-экспериментальной, испытательной базы и производства |

– оценка возможностей опытно-экспериментальной, испытательной и производственно-технологической базы предприятия для создания перспективных образцов РКТ; – оценка соответствия применяемых технологий и оборудования прогрессивным промышленным технологиям по всей технологической цепочке создания РКТ; – оценка эффективности использования технологического оборудования предприятия; – определение требуемых изменений в технологическом оборудовании, технологических процессах, инфраструктуре для выполнения новых задач по созданию перспективных образцов РКТ; – определение резервов производственных мощностей для производства продукции гражданского назначения; – определение недостающих технологий и оборудования для производства продукции гражданского назначения. |

Технологический аудит |

|

Уровень организации и управления инновационной деятельностью |

– оценка эффективности системы инновационного менеджмента предприятия; – соответствие системы управления предприятием международным стандартам качества и стандартам корпоративного управления; – оценка действующей системы передачи инновационных разработок и технологий из военного производства в гражданское; – оценка степени использования информационных и управленческих технологий поддержки жизненного цикла РКТ; – оценка наличия и результативности работы подразделений, обеспечивающих проведение анализа и оценки результатов НИР и применяемых технологий для производства гражданской продукции. |

Метод оценки инновац. привлекат-ти проекта. Метод ранжирования. Финанс. анализ |

|

Кадровый потенциал |

– оценка достаточности и квалификации научно-исследовательского, конструкторского и производственного персонала для выполнения задач по созданию перспективных образцов РКТ и производства гражданской продукции; – определение дополнительной потребности в кадрах, необходимых профессий и квалификаций; – оценка используемой на предприятии системы подготовки и повышения квалификации кадров. |

Коэффициентный анализ. Сравнительный анализ |

С помощью предложенного методического подхода можно выявить основополагающие проблемы и наличие «узких мест» в инновационной деятельности наукоемкого предприятия, что позволит сформировать обоснованную стратегию инновационного развития наукоемкого предприятия РКП.

Рецензенты:

Ерыгина Л.В., д.э.н., профессор, декан инженерно-экономического факультета, СибГАУ, г. Красноярск;

Аврамчикова Н.Т., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит», СибГАУ, г. Красноярск.

Работа поступила в редакцию 30.12.2014.