Диапазон адаптационных возможностей организма, в основе которых лежат приспособительные свойства физиологических систем, обеспечивающие их высокую надежность, нормальную жизнеспособность и устойчивость, является чрезвычайно важным показателем возрастной нормы [4, 5]. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВРС) – это современная методология исследования и оценки состояния регуляторных систем организма, в частности функционального состояния различных отделов вегетативной нервной системы (ВНС). По степени напряжения регуляторных механизмов можно судить об адаптационных возможностях всего организма [7].

Многие вопросы становления и регуляции синусового ритма, функционального состояния кровообращения в постнатальном периоде остаются недостаточно изучены, вызывают интерес для дальнейшего исследования и возможного использования в оценке и прогнозе состояния здоровья детей первого года жизни. Следует также отметить, что не существует единых стандартов возрастной нормы для различных параметров ВСР. Большинство авторов разрабатывают собственные критерии нормы и патологии, руководствуясь исследованием средних величин [1, 5, 7].

Цель исследования: изучение показателей вариабельности сердечного ритма у детей первого года жизни.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базах Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, Центра восстановительной медицины и реабилитации, Детских клинических больницах № 3 и № 4, Консультативной поликлиники педиатрического стационара Клинического родильного дома № 1 г. Омска. В обследовании участвовало 212 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, из них 108 девочек и 104 мальчика. Средний возраст детей в группе исследования составил 5,6 ± 0,4 месяца. Все исследуемые были разделены на 5 возрастных групп: 1–2 месяца (52 чел.), 3–4 месяца (43 чел.), 5–6 месяцев (42 чел.), 7–9 месяцев (46 чел.), 10–12 месяцев (28 чел). На период обследования дети не имели острых и хронических соматических заболеваний. Для изучения вегетативных функций регистрировалась кратковременная запись кардиоритмограммы (КРГ) с помощью компьютерной системы «ПОЛИ – СПЕКТР» (фирма «Нейрософт») не ранее, чем через 40–60 минут после еды, в спокойной обстановке при постоянной температуре 24–26 °С. Все электроды укреплялись на груди ребенка (отведения по Nechb) в следующей последовательности: красный, желтый, зеленый, черный. Регистрировались отведения I, II и aVF. Анализ вариабельности сердечного ритма проводился временными и спектральным методами [5]. Оценивались следующие показатели: ТР – суммарная активность регуляторных механизмов по среднеквадратичному отклонению, % VLF – относительное значение в процентах очень низкочастотных колебаний (0,04–0,015 Гц), % LF – относительное значение в процентах низкочастотных колебаний (0,15–0,04 Гц), %HF – относительное значение в процентах высокочастотных колебаний (0,4–0,15 Гц). S – площадь скатерограммы – вычисляли по формуле площади эллипса: S = (L*W*p)/4; L – длина основного облака (длинная ось элипса); W – ширина скатерограммы (перпендикуляр к длинной оси, проведенный через ее середину). Мода (Мо) – наиболее часто встречающиеся значения R-R, указывающие на доминирующий уровень функционирования синусового узла; вариационный размах (ВР) – разница между максимальными и минимальными значениями интервалов R-R, амплитуда моды (АМо) – число кардиоинтервалов (в %), соответствующее диапазону моды. По данным вариационной пульсометрии вычисляется широко распространенный в России индекс напряжения регуляторных систем или стресс-индекс (ИН = АМо/2ВР*Мо), указывающий на степень централизации управления сердечным ритмом. Западноевропейские и американские исследователи используют апроксимацию кривой распределения кардиоинтервалов треугольником и вычисляют так называемый триангулярный индекс – интеграл плотности распределения (общее количество кардиоинтервалов) отнесенный к максимуму плотности распределения (АМо). Этот показатель обозначается как TINN (triangular interpolation of NN intervals).

Двигательное развитие ребенка оценивалось по следующим показателям: основные движения – определялись минимально-оптимальной суммой баллов на возрастных этапах развития движений. Для каждого возраста характерен свой набор двигательных умений и навыков, который по мере развития ребенка должен изменяться количественно (от 9 до 12 баллов) и качественно. Моторный коэффициент вычислялся по формуле: МК = N*100/Nн, где МК – моторный коэффициент, N – количество баллов, полученное при тестировании общих движений у конкретного ребенка, Nн – количество баллов, которое необходимо набрать в соответствии с возрастом [2]. Зрительное и слуховое сосредоточение, скорость зрительно-моторной координации и слуховой ориентировочной реакции, вестибулярная устойчивость [2]. Рефлекторная деятельность [2].

Мышечный тонус [2].

Для статистических расчетов и построения графиков использовался пакет статистического анализа STATISTICA 6.0, модуль General Discriminant Analysis Models. Нормальность распределения признаков в вариационном ряду оценивали с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Данные, подчиняющиеся закону нормального распределения, представляли в виде средних значений и стандартного отклонения. Данные, не подчиняющиеся закону нормального распределения – в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (ИР) (25-й и 75-й перцентили). При сравнении количественных признаков двух совокупностей, не подчиняющихся закону нормального распределения (все показатели ВРС, основные движения, моторный коэффициент, показатели зрительного и слухового сосредоточения, скорости зрительно-моторной координации и слуховой ориентировочной реакции, вестибулярной устойчивости), использовали критерий Манна-Уитни. При сравнении качественных признаков (тонус мышц, безусловно-рефлекторная деятельность) использовался χ². Различия считались достоверными при уровне значимости р < 0,05. Для выявления факторной структуры исследуемых данных, использовался метод главных факторов с последующим варимакс-вращением. Для определения формы распределения показателей использовались метод построения гистограмм и частотного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

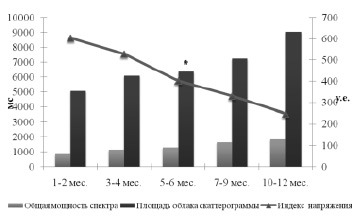

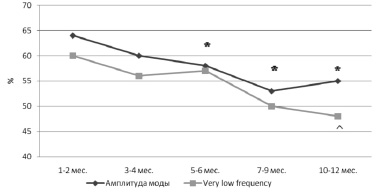

Предварительный анализ полученных данных позволил проследить особенности созревания регуляторных систем у детей в различные возрастные периоды. Показатели вегетативного гомеостаза у детей 1–2 месяцев жизни свидетельствовали о напряжении механизмов адаптации, высокой активности симпатоадреналовой системы и центральных механизмов регуляции сердечного ритма. Нами были выявлены низкие значения площади облака скаттерограммы (S), общей мощности спектра (ТР) и высокие – индекса напряжения (ИН), амплитуды моды (АМо) (рис. 1, 3).

По данным научно-методической литературы, первые проявления тонического влияния парасимпатического отдела ВНС на деятельность сердца должны отмечаться в 3–4 месяца жизни, дальнейшее усиление вагусного влияния – в 7–9 месяцев. Полученные нами результаты показали, что первое, статистически значимое (p < 0,05) урежение ЧСС наблюдалось у обследованных нами детей в возрасте 3–4 месяцев. В 7–9 и 10–12 месяцев выявлены первые гендерные особенности нейрогуморальной регуляции сердечного ритма. У мальчиков значения ЧСС соответствовали возрастной физиологической норме и были достоверно ниже, чем у девочек.

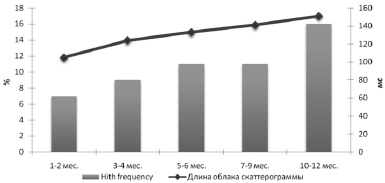

Исследование показателей ВСР выявило, что переход системы на новый, более качественный уровень, функционирования механизмов адаптации, связанный с включением вагусной активности и снижением симпатических влияний на ритм сердца, был отмечен у детей в возрасте 5–6 и 10–12 месяцев. Нами зарегистрировано статистически значимое (p < 0,05–0,001) увеличение длины (L) и площади облака скаттерограммы (S) (рис. 1), вариационного размаха (ВР) (рис. 2), общей мощности спектра (ТР) и доли высокочастотных волн (HF) (рис. 1, 2), а также значимое (p < 0,05) снижение амплитуды моды (АМо) и индекса напряжения (ИН) (рис. 1, 3).

Рис. 1. Возрастная динамика показателей вариабельности сердечного ритма, отражающих суммарную активность регуляторных механизмов. Усл. обозн.: * – достоверные (р < 0,05) изменения общей мощности спектра (ТР), площади скатерограммы (S); ˄ – достоверные (р < 0,05) изменения индекса напряжения

Рис. 2. Возрастная динамика показателей вариабельности сердечного ритма, отражающих активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Усл. обозн.: * – достоверность изменений показателей при р < 0,05

Исследование активности гуморального канала регуляции показало статистически значимое (p < 0,01) увеличение моды (Мо) у детей 3–4 месяцев. Дальнейшее его повышение наблюдалось в возрасте 5–6 месяцев. У мальчиков 7–12 месяцев по сравнению с девочками значения Мо были значимо (p <0,05) выше (0,474 (0,455;0,5) сек. и 0,435 (0,405;0,475) сек. соответственно), чем у девочек. Высокая активность гуморального канала регуляции у мальчиков свидетельствовала о включении компенсаторных механизмов при недостаточности центральных. Относительно высокий уровень компенсаторно-приспособительных возможностей мальчиков подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях двигательного развития.

Важное значение при оценке результатов исследований имеет сравнение полученных данных с показателями нормы. Представление о норме как о некоторой статистической совокупности значений, полученных при обследовании референтной группы специально отобранных здоровых людей, требует уточнения применительно к анализу ВСР [7]. В данном случае более приемлемым является представление о норме, как об оптимальном функционировании регуляторных систем сердечного ритма.

Проведенный корреляционный анализ выявил большое количество достоверных сильных и средних связей показателей двигательного развития детей и ВСР. Таким образом, результаты корреляционного анализа послужили поводом к проведению сравнительного анализа показателей двигательного развития и показателей нейрогуморальной регуляции сердечного ритма. Поскольку, адаптационные реакции индивидуальны и реализуются у разных лиц с различной степенью участия функциональных систем [4, 6], а характер индивидуальной адаптации, предопределяющий высокий уровень эффективной реализации физического потенциала, выражается в совершенстве регуляторных механизмов управления двигательными актами [4], можно предположить, что исследование двигательного развития позволит выявить оптимальные комплексно-количественные характеристики показателей ВРС у детей первого года жизни, что сделает возможным подход к оценке здоровья на представлениях теории адаптации. С помощью метода построения гистограммы и частотного анализа выделялись интервалы показателей ВРС с наибольшим распределением детей. Сравнительный анализ показателей двигательного развития, состояния тонуса мышц, безусловно-рефлекторной деятельности и сенсорных функций в выделенных интервалах позволил определить значения некоторых показателей ВСР для каждого возрастного периода, отражающих оптимальное функционирование регуляторных систем (ОФРС) детей первого года жизни (табл. 1).

У детей в возрасте 1–2 месяца значения ЧСС, соответствующие оптимальному функционированию регуляторных систем, статистически значимо (p < 0,05–0,001) подтверждены показателями безусловно-рефлекторной деятельности; L и S облака скатерограммы, АМо – высокими показателями основных движений, моторным коэффициентом, показателями крупной моторики; ТР – показателями крупной моторики и вестибулярной устойчивости; ВР – основными движениями, моторным коэффициентом и зрительным сосредоточением.

Рис. 3. Возрастная динамика показателей ВСР, отражающих активность симпатического отдела ВНС. Усл. обозн.: * – достоверные (р < 0,05) изменения амплитуды моды; ^ – достоверные (р < 0,05) изменения very low frequency

Таблица 1

Оптимальные показатели вариабельности сердечного ритма здоровых детей первого года жизни

|

Возраст Показатели |

1–2 мес. n = 52 |

3–4 мес. n = 43 |

5–6 мес. n = 43 |

7–9 мес. n = 46 |

10–12 мес. n = 28 |

|

ЧСС (уд/мин) |

130–140 |

120–130 |

110–130 |

– |

100–120 |

|

L (mc) |

50–150 |

– |

85–100 |

– |

– |

|

S (mc²) |

2000–6000 |

8001–15000 |

– |

– |

|

|

TP (mc²) |

1001–2000 |

2000–4000 |

1001–3000 |

2000 – 6000 |

|

|

Amo ( %) |

51–70 |

51–60 |

51–70 |

30–60 |

30–50 |

|

BP (cек.) |

0,1–0,2 |

0,2–0,3 |

0,1–0,2 |

– |

0,3–0,4 |

|

ИН (у.ед.) |

500–1000 |

401–600 |

100–200 |

||

У детей в возрасте 3–4 месяца значения ЧСС и ТР, соответствующие оптимальному функционированию регуляторных систем, статистически значимо (p < 0,05–0,001) подтверждены результатами оценки безусловно-рефлекторной деятельности, высокими показателями мелкой моторики и зрительной сенсорной системы; АМо – высокими показателями зрительной сенсорной системой и динамической составляющей крупной моторики; ВР – высокими показателями зрительной и вестибулярной сенсорными системами, показателями мелкой моторики, тонусом мышц и безусловно-рефлекторной деятельностью.

Значения ИН и S, соответствующие оптимальному функционированию регуляторных систем, были одинаковы у детей в возрасте от 1 до 4 месяцев, что статистически значимо (p < 0,05–0,001) подтверждено высокими показателями основных движений, крупной моторикой и ее статической составляющей, моторным коэффициентом, зрительным сосредоточением, вестибулярной устойчивостью и состоянием мышечного тонуса.

У детей в возрасте 5–6 месяцев значения ЧСС, соответствующие оптимальному функционированию регуляторных систем, статистически значимо (p < 0,05–0,001) подтверждены состоянием тонуса мышц и показателями моторного коэффициента; L облака – высокими показателями вестибулярной устойчивости, показателями крупной и мелкой моторики; ТР – состоянием тонуса мышц; ВР – основными движениями, моторным коэффициентом и зрительным сосредоточением; ИН, ВР, АМо и S облака – результатами оценки безусловно-рефлекторной деятельности.

У детей в возрасте 7–9 месяцев значения АМо, соответствующие оптимальному функционированию регуляторных систем, статистически значимо (p < 0,05–0,001) подтверждены состоянием тонуса мышц; ТР – состоянием тонуса мышц и безусловно-рефлекторной деятельности, высокими показателями слуховой сенсорной системы, статической составляющей крупной моторики.

У детей в возрасте 10–12 месяцев значения ЧСС, соответствующие оптимальному функционированию регуляторных систем, статистически значимо (p < 0,05–0,001) подтверждены высокими показателями основных движений, состоянием безусловно-рефлекторной деятельности; ВР, ТР, Амо, ИН – высокими показателями основных движений, моторного коэффициента, крупной моторики, ее статической и динамической составляющих.

Обращает на себя внимание, что не для всех показателей и не во все возрастные периоды удалось определить оптимальные значения функционирования регуляторных систем. Во всех возрастных группах нами были выявлены 3 показателя (амплитуда моды, общая мощность спектра и индекс напряжения), которые позволяли судить об особенностях нейрогуморальной регуляции. Результаты факторного анализа показали, что у детей первого года жизни наиболее значимыми показателями ВСР, отражающими состояние регуляторных систем, являлись ТР и ИН. Нами получен патент на изобретение № 2491884 «Способ оценки вегетативного статуса у детей первого года жизни».

В зависимости от количественно-качественных соотношений автономной и центральной регуляции, используя метод гистограммы, все обследуемые дети были разделены на три группы. К первой группе были отнесены дети с показателями ТР и ИН, отражающими оптимальное функционирование регуляторных систем – умеренная симпатикотония (УСТ). Вторую группу составили дети, имеющие нижний интервал ТР и верхний – ИН (гиперсимпатикотония (ГСТ)), третью – дети с верхним интервалом ТР и нижним интервалом (относительная ваготония (ОВТ)) (табл. 2).

Дети с гиперсимпатикотоническим типом вегетативной регуляции сердечного ритма имели значимо (p < 0,05–0,001) высокие показатели ЧСС, АМо, и низкие – L, W, S облака скаттерограммы, Мо, ВР. У детей с относительной ваготонией наблюдались статистически значимо (p < 0,05–0,001) высокие показатели L/W, ВР, и низкие – Амо (табл. 3).

Сравнительный анализ показателей двигательного развития выявил, что дети с умеренной симпатикотонией имели статистически значимо (p < 0,05–0,001) высокие показатели основных движений, моторного коэффициента, крупной моторики, ее статической и динамической составляющей. У детей с относительной ваготонией выявлены самые низкие показатели двигательного развития (табл. 4).

Таблица 2

Механизмы регуляции вегетативного тонуса у детей первого года жизни

|

ТВР |

Показатели |

1–2 мес. |

3–4 мес. |

5–6 мес. |

7–9 мес. |

10–12 мес. |

|

УСТ |

ТР, мс |

1001–2000 |

2000–4000 |

1000–3000 |

2000–6000 |

|

|

ИН, у.е |

501–1000 |

400–600 |

100–200 |

|||

|

ГСТ |

ТР, мс |

300–1000 |

300–2000 |

300–1000 |

300–2000 |

|

|

ИН, у.е |

1000–2500 |

600–2000 |

200–1500 |

|||

|

ОВТ |

ТР, мс |

2000–9000 |

4000–6000 |

3000–6000 |

6000–9000 |

|

|

ИН, у.е |

100–500 |

100–400 |

60–99 |

|||

Примечание. Усл. обз.: ТВР – тип вегетативной регуляции сердечного ритма, УСТ – умеренная симпатикотония, ГСТ – гиперсимпатикотония, ОВТ – относительная ваготония.

Таблица 3

Показатели вариабельности сердечного ритма в зависимости от состояния вегетативного тонуса (Ме (Q25;Q75))

|

Показатели |

Умеренная симатикотония |

Гиперсимпатикотония |

Относительная ваготония |

|

ЧСС, уд/мин |

135 (125;142) |

143 (135;152)* |

135 (131;150) |

|

L, mc |

148 (125;142) |

108 (93;127)* |

195 (169;227)* |

|

W, mc |

40 (33;46) |

30 (24;36)* |

38 (30;42) |

|

L/W, у.ед. |

3,75 (3,26;4,92) |

3,58 (2,99;4,32) |

5,53 (4,79;6,81)* |

|

S, mc² |

8886 (6219;13359) |

5245 (3497;6685)* |

12138 (7944;14081) |

|

Мо, сек. |

0,44 (0,41;0,48) |

0,41 (0,39;4,32)* |

0,45 (0,4;0,48) |

|

АМо, % |

52 (47;60) |

63 (56;77)* |

38,4 (35,4;44,8)* |

|

ВР, сек. |

0,2 (0,15;0,29) |

0,13 (0,1;0,16)* |

0,25 (0,21;0,28)* |

Примечание. * – достоверность значений р < 0,05 по отношению к показателям вариабельности сердечного ритма у детей с умеренной симпатикотонией.

Таблица 4

Показатели сенсомоторного развития детей первого года жизни в зависимости от состояния вегетативного тонуса (Ме (Q25;Q75))

|

Показатели |

УСТ |

ГСТ |

ОВТ |

|

Основные движения, балл |

10 (6;12) |

8 (5;11)* |

6 (4;8)* |

|

Моторный коэффициент, % |

89 (58;111) |

77 (44;100)* |

67 (44;83)* |

|

Динамическая составляющая крупной моторики, балл |

2 (1;3) |

1 (1;3) |

1 (1;3)* |

|

Статическая составляющая крупной моторики, балл |

2 (1;3) |

1 (1;3)* |

0 (0;1)* |

|

Крупная моторика, балл |

4 (2;6) |

3 (2;5)* |

2 (1;3)* |

Примечание. Усл. обз.: УСТ – умеренная симпатикотония, ГСТ – гиперсимпатикотония, ОВТ – относительная ваготония, * – достоверность значений р < 0,05 по отношению к показателям двигательного развития детей с умеренной симпатикотонией.

Выводы

1. Повышение активности гуморального канала регуляции сердечного ритма происходит в 3–4 месяца жизни ребенка, а усиление тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы выявлено в 5–6 месяцев.

2. Во втором полугодии жизни у детей выявлены гендерные особенности созревания регуляторных систем. У мальчиков 7–12 месяцев наблюдался более высокий уровень компенсаторно-приспособительных возможностей, выражающийся в большей активности гуморального канала регуляции сердечного ритма при сниженном влиянии центрального, чем у девочек.

3. Оценка вегетативных функций у детей первого года жизни по частоте сердечных сокращений не всегда объективно отражает ее состояние. Основными показателями, отражающими состояние регуляторных систем, являлись ТР и ИН.

4. Умеренное преобладание симпатической регуляции сердечного ритма (умеренная симпатикотония) у детей первого года жизни соответствует оптимальному функционированию регуляторных систем.

5. Чрезмерное усиление активности симпатического отдела ВНС (гиперсимпатикотония) таит в себе опасность перенапряжения симпатоадреналовых механизмов, с развитием срыва механизмов адаптации.

6. Усиление активности автономного контура регуляции (относительная ваготония) у детей первого года жизни является отклонением от нормального онтогенетического созревания центральной нервной системы и свидетельствует о низких адаптационных возможностях.

Рецензенты:

Ляпин В.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии, физиологии и спортивной медицины, ФГБУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск;

Горская И.Ю., д.п.н., профессор кафедры медико-биологических основ физической культуры и спорта, ФГБУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск.

Работа поступила в редакцию 30.12.2014.