В связи с истощением основных четвертичных россыпных месторождений золота в последние годы резко возрос интерес к «древним» неогеновым россыпям. Неогеновые россыпи широко распространены в регионе Центральной Азии: в Монголии, в Кузнецком Алатау, на Салаире, в северо-западной части Восточного Саяна [1]. Исследования, проведенные автором в пределах Саяно-Тувинского нагорья, позволили впервые выделить здесь аналогичную неогеновую (поздний миоцен – ранний плиоцен) золотоносную эпоху россыпеобразования, выявить ряд россыпей, относящихся к этой эпохе, выполнить их прогнозную оценку [4].

Анализ развития рельефа и формирования долин Саяно-Тувинского нагорья в позднем кайнозое показал наличие трех крупных этапов рельефообразования, неравнозначных по времени и различных по характеру проявления неотектонических движений, с которыми могут быть связаны основные эпохи россыпеобразования. В течение первого этапа (поздний миоцен – ранний плиоцен) формируются широкие и глубокие долины, выполненные толщей нижне-плиоценового желтоцветного аллювия. С этим этапом связана первая потенциальная эпоха позднекайнозойского россыпеобразования – неогеновая, которая слабо изучена в Туве. В течение второго этапа, преимущественной стабилизации и аккумуляции (поздний плиоцен), происходит формирование педипленов, долины первого этапа погребаются под переотложенной красноцветной толщей. Формируются небольшие россыпи кор химического выветривания, приуроченные к педипленам. Поднятие района, наступившее в четвертичный (эоплейстоцен) период (третий этап) привело к перемещению отдельных блоков, что обусловило сложный сводово-глыбовый и глыбово-блоковый характер рельефа, расчленение и глубокое врезание современных рек и перестройку плана речной сети. Блоковыми неотектоническими движениями древний рельеф был поднят на разную высоту. Элементы древнего рельефа в виде отдельных фрагментов вошли в состав современного, что нашло отражение в ярусности рельефа. В пределах блоков поднятий первоначальный рельеф сохранился фрагментарно в сильно переработанном виде, в пределах блоков слабых поднятий — в несколько переработанном виде, и почти полностью сохранился в пределах блоков слабых опусканий и приразломных блоков постоянных прогибаний. В этот этап формируются наиболее продуктивные россыпи за счет поступления золота как из коренных источников, так и из размываемых россыпей предыдущих эпох.

Для обозначения морфогенетического типа рельефа, сформировавшегося в течение первого этапа (поздний миоцен – ранний плиоцен) С.И. Масарский [3] для Западного Саяна и Западной Тувы ввел понятие «древний рельеф». Под «древним рельефом» понимаются остатки относительно выположенного эрозионно-денудационного рельефа, который возник в результате переработки поверхности выравнивания на начальных стадиях этапа активизации тектонических движений в неоген-четвертичное время.

В пределах Саяно-Тувинского нагорья древний рельеф широко развит в пределах впадин устойчивого опускания (Убсунурской, Кызылской и др.), менее широко – в пределах блоков слабого опускания и частично – в пределах блоков слабого поднятия. Фрагменты древнего рельефа известны и в пределах горных поднятий. Древний рельеф включает в себя два типа, формирование которых происходило во времени последовательно: поверхность выравнивания (или пенеплен) и вложенную в нее древнюю эрозионную сеть в виде древних долин, приразломных впадин-грабенов и депрессий, выполненных красноцветными неогеновыми осадками. Автором выделено три типа древних долин, развитых в областях развития древнего рельефа:

1 – в пределах межгорных впадин устойчивого опускания и приразломных впадин-грабенов выделены древние долины, не совпадающие с современной гидросетью, лишенные в их современном состоянии водотока;

2 – в пределах морфоструктурных блоков слабых опусканий и слабых поднятий выделены фрагменты древних долин (погребенные, частично размытые), частично совпадающие с современными долинами;

3 – в пределах блоков поднятий (горные области) выделяются участки древних долин, занимающие в современном рельефе водораздельные депрессии (рис. 1).

1. Представителем древней гидросети в пределах межгорных впадин устойчивого опускания является древняя глубокопогребенная неогеновая гидросеть в пределах Кызылской впадины, выделенная автором на основании данных гидрогеологических скважин. Она представляет собой широкие долины, вложенные в поверхность выравнивания с глубиной эрозионного вреза 400–500 м. Тальвеги долин выполнены толщей древнего сильно выветрелого аллювия (нижний плиоцен) с характерной желто-охристой окраской и большим содержанием хорошо окатанных галек. Сверху древнеаллювиальные отложения речных долин перекрыты переотложенными продуктами коры выветривания, представленными неогеновыми (верхний плиоцен) красноцветными плотными и вязкими глинами. В верхней части красноцветные отложения перекрыты делювиально-пролювиальными, аллювиально-пролювиальными, озерно-аллювиальными и эоловыми отложениями четвертичного возраста. Золотоносность неогеновых отложений Кызылской впадины целенаправленно не изучалась, имеются лишь отдельные данные о знаковой золотоносности промытых буровых проб из неогеновых отложений. Неогеновые отложения древних долин автор относит к потенциально золотоносным на том основании, что они дренируют крупную Таннуольско-Каахемскую золотоносную зону.

Приразломные впадины-грабены (Усинская, Турано-Уюкская, Улугойская и др.) имеют тектонические прямолинейные уступы бортов, ограниченные крупными разломами, линейно вытянутую или геометрически неправильную форму. Выполнены толщей неогеновых красноцветных глин с горизонтами грубозернистых песков, щебня и глыб, с прослоями песков с гравием, гравийно-галечных отложений и супесей, являющихся русловой фацией аллювиальных потоков. Неогеновые отложения погребены под четвертичными отложениями. В настоящее время все впадины заняты озерными котловинами, широкими террасированными речными долинами с заболоченной поймой и меандрирующим руслом и являются областями аккумуляции обломочного материала, сносимого с окружающих гор. Для них характерны обширные делювиально-пролювиальные шлейфы, в речных долинах комплексы террас перекрыты отложениями конусов выноса, спускающимися с окружающих гор.

Состав рыхлых отложений и золотоносность приразломных впадин-грабенов практически не изучены. В их пределах могут быть обнаружены: погребенные россыпи кор химического выветривания [2], аллювиальные россыпи древней неогеновой гидросети, россыпи педипленов. В речных долинах современной гидросети, пересекающих впадины-грабены, по их периферии, возможны небольшие четвертичные аллювиальные россыпи, надплотиковые «висячие», с преобладанием тонкого золота.

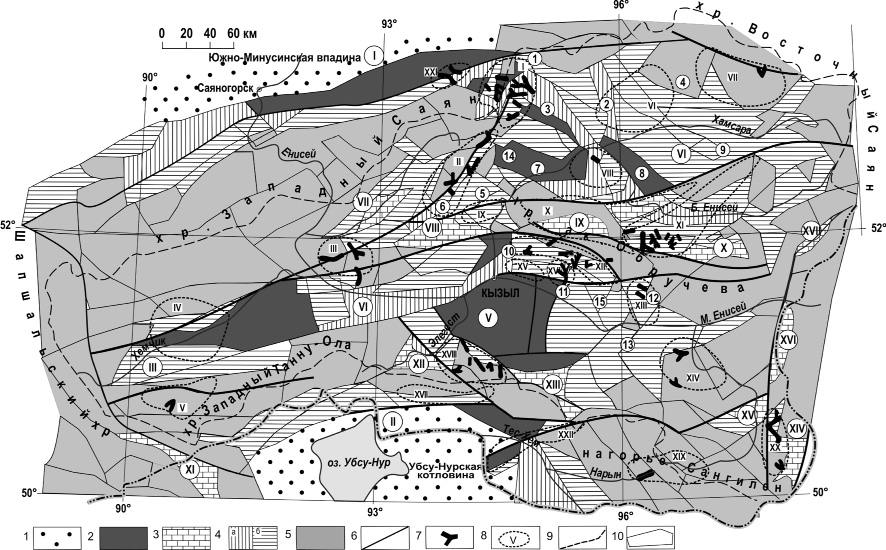

Рис. 1. Схема распространения древнего рельефа в морфоструктурах Саяно-Тувинского нагорья:

1–5 – морфоструктурные блоки: 1 – устойчивых опусканий; 2 – слабых опусканий;

3 – приразломных впадин-грабенов; 4 – поднятий:

а – предгорных слабых поднятий; б – менее интенсивных поднятий;

5 – устойчивых интенсивных поднятий; 6 – региональные (глубинные) разломы;

7 – россыпи золота; 8 – золотоносные районы; их номера; 9 – основные водоразделы;

10 – границы морфоструктурных блоков.

Локальные внутригорные впадины (цифры в кружках):

1 – Кукшинско-Систигхемская; 2 – Чавашская; 3 – Шетхемско-Каргинская;

4 – Хамсаринская; 5 – Ожу-Стерлигская; 6 – Туранская; 7 – Предтаскыльская; 8 – Бийхемская;

9 – Азасская; 10 – Тапсинская; 11 – Коптинская; 12 – Ужепская; 13 – Улугшивейская;

14 – Хутинская; 15 – Дерзигская; межгорные впадины унаследованного

устойчивого опускания (цифры в кружках):

I – Южно-Минусинская; II – Убсунурская; межгорные впадины относительного опускания (цифры в кружках): III – Хемчикская; IV – Улугхемская; V – Кызылская; VI – Тоджинская; приразломные впадины-грабены: VII – Усинская; VIII – Турано-Уюкская; IX – Улугойская; X – Серлигхемская;

XI – Каргинская; XII – Элегестовская; XIII – Чаготайско-Балгазинская; XIV – Ажарлинская;

XV – Терехольская; XVI – Бусиингольская; XVII – Билинская

2. В пределах блоков слабого опускания широко развиты локальные внутригорные впадины с приуроченными к ним отрезками – фрагментами древних неогеновых долин: Кукшинско-Систигхемская, Ожу-Стерлигская, Тапсинская и др. В пределах впадин существовали благоприятные условия для захоронения древнего золотоносного аллювия и образования погребенных и «висячих» россыпей. Такие россыпи известны в долинах рек Ожу, Стерлиг, Бажи-Хем, Шет-Хем, Тапса, Копто, Бай-Сют, Эми.

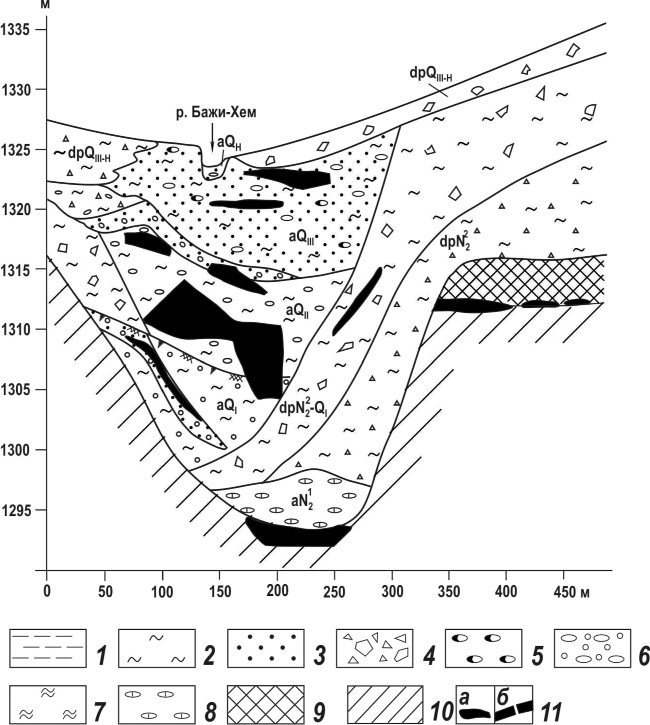

Древние долины широко распространены в пределах Ожу-Стерлигской впадины (Туран-Ожу-Хутинский золотоносный район), ограниченной блоками интенсивных поднятий и испытывающей относительное погружение на протяжении всего неотектонического периода развития региона [4]. Древние долины унаследованы современной речной сетью и поэтому красноцветные отложения неогена погребены под более молодыми четвертичными осадками. Отличительной чертой долин рек Ожу-Стерлигской впадины являются: плоские корытообразные долины шириной до 1,5 км, выполненные древнеаллювиальными неогеновыми отложениями, погребенными под аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, пролювиальными отложениями нескольких эрозионно-аккумулятивных циклов четвертичного возраста; существование придолинных поверхностей выравнивания (педипленов) с развитой золотоносной корой химического выветривания, перекрытых делювиально-пролювиальными отложениями; наличие остаточной и переотложенной кор выветривания; приуроченность россыпей как к приплотиковой части разреза, так и в виде висячих пластов к слоям межформационных отложений (рис. 2). Россыпи в пределах долин Ожу-Стерлигской впадины преимущественно погребенные аллювиальные и аллювиально-пролювиальные многоструйчатые «висячие», продуктивность которых возрастает к верхней границе впадины. В большинстве случаев не происходит формирования хорошо выраженного продуктивного пласта, а образуется несколько подвешенных «бедных» пластов. Полезный компонент «размазывается» по большей части рыхлой толщи. Нижний пласт приурочен к приплотиковому наиболее древнему горизонту аллювия. Остальные – к горизонтам межформационных отложений, связанных с различными эрозионно-аккумулятивными циклами осадконакопления и являются надплотиковыми, «висячими». Каждый новый период активизации тектонических движений характеризовался активным вскрытием рудного вещества на склонах и его накоплением в долине сверху ранее образовавшихся толщ.

Рис. 2. Разрез долины р. Бажи-Хем в пределах Ожу-Стерлигской впадины:

1 – ил; 2 – глина; 3 – песок; 4 – глыбы; щебень; 5 – валуны; 6 – галечники; гравий;

7 – красноцветные суглинки; 8 – «желтоцветные» галечники; 9 – кора выветривания;

10 – коренные породы; 11 – россыпи:

а – установленные; б – предполагаемые. Аллювиальные отложения стадий тектоно-геоморфологической активизации: голоценовой (аQH); верхнеплейстоцен-голоценовой нерасчлененные (аQIII-H); верхнеплейстоценовой (аQIII); среднеплейстоценовой (аQII); эоплейстоцен-нижнеплейстоценовой (аQЕ-I); нижнеплиоценовой (аN21).

Делювиально-пролювиальные; пролювиальные; делювиально-эоловые отложения: верхнего плейстоцена-голоцена (dp; p; dvQIII-H); среднего плейстоцена (dpQII); верхнего плиоцена (dp; pN22)

Умеренное слабое поднятие блоков с развитым в их пределах древним рельефом, напротив, способствовало унаследованному развитию долинной сети различных этапов развития рельефа и большой гипсометрической совмещенности соответствующих им россыпей. Происходила переработка сформировавшихся на первом этапе первичных россыпей и образование вторичных россыпей на близких гипсометрических уровнях при значительном поступлении дополнительных порций полезного компонента из широко развитых в районе коренных источников в результате их боковой эрозии и полной переработки наиболее продуктивного золоторудного горизонта. Такие россыпи, отличающиеся наибольшей продуктивностью в регионе, известны в пределах Амыло-Систигхемского и Бай-Сютского районов [4, 5].

3. Древний рельеф в горных областях значительно сохранился в пределах глыбовых среднегорных массивов, образованных поднимающимися тектоническими блоками и значительно удаленными от основных базисов эрозии. К ним относятся центральные части хребтов Восточный Танну-Ола, Ергак-Таргак-Тайга, академика Обручева. Характерными чертами древнего рельефа являются выположенные водоразделы между долинами, ширина которых достигает нескольких километров, выровненные вершинные поверхности и внутренние депрессии. Здесь возможно выявление фрагментов золотоносных древних долин не затронутых современной эрозией. Золотоносность отложений древних долин, в горных областях достоверно не установлена. О потенциальной золотоносности их говорит приуроченность россыпей Улуг-Шанган, Арголик (Элегест-Межегейский золотоносный район), Нарын (Нарынский район) к крупным фрагментам древних долин, поднятым на разную высоту.

Заключение

Таким образом, в пределах Саяно-Тувинского нагорья имеются все предпосылки для обнаружения россыпных месторождений золота, приуроченных к элементам древнего неогенового рельефа. Для древнего рельефа характерны следующие основные морфогенетические типы россыпей:

1) долинные россыпи погребенной неогеновой гидросети – предполагаемые россыпи в пределах Кызылской, Хемчикской, Улугхемской, Чаготайско-Балгазинской, Тоджинской, Серлигхемской Турано-Уюкской впадин, в обрамлении Убсунурской и Южно-Минусинской

впадин;

2) долинные россыпи (погребенные, частично размытые), приуроченные к отрезкам-фрагментам древних неогеновых долин в пределах локальных внутригорных впадин – известные россыпи Ожу-Стерлигской впадины, Кукшинско-Систигхемской, Шетхемско-Каргинской, Тапсинской, Коптинской, Туранской впадин, предполагаемые россыпи в пределах: Чавашской, Хамсаринской, Предтаскыльской, Бийхемской, Азасской, Улугшивейской внутригор-

ных впадин;

3) долинные россыпи поднятой гидросети, сохранившиеся в осевой части хребта акад. Обручева (предполагаемые россыпи);

4) россыпи кор химического выветривания, приуроченные к придолинным поверхностям выравнивания (педипленам) – известная россыпь в правом борту р. Стерлиг, предполагаемые россыпи в пределах Кукшинско-Систигхемской, Хамсаринской, Ожу-Стерлигской внутригорных впадин;

5) глубоко погребенные россыпи кор химического выветривания, древней неогеновой гидросети и педипленов в пределах приразломных впадин-грабенов;

6) террасовые россыпи низких и высоких уровней как в виде небольших фрагментов, так и в виде крупных протяженных полос.

Так называемый «древний» неогеновый рельеф играет важнейшую роль в пространственном размещении россыпей в новейших морфоструктурах и их продуктивности: отрицательные движения блоков или относительное опускание на фоне поднятия соседних блоков сопровождается захоронением россыпей миоцен-нижнеплиоценовой гидросети, резко снижает продуктивность последующих эпох россыпеобразования; умеренное прерывистое воздымание способствует максимальной унаследованности «древней» гидросети современной долинной сетью с многократным перемывом и переотложением россыпей разных эпох с формированием наиболее богатых россыпей; резкие поднятия приводят к разрушению «древнего» рельефа и связанных с ним россыпей и к их рассеиванию в случае разобщенно развивающейся гидросети, и к обогащению современного аллювия в условиях унаследованно развивающейся гидросети.

Россыпи неогенового возраста обладают большой сложностью и разнообразием, они очень слабо изучены, запасы их не оценены и не исчерпаны. В ближайшем будущем, по оценке автора, они могут стать основным объектом добычи золота в Туве.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 13-05-98014-р_сибирь_а.

Рецензенты:Лебедев В.И., д.г.-м.н., профессор, директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов» Сибирского отделения Российской академии наук, г. Кызыл;

Андрейчик М.Ф., д.г.н., профессор, доцент, ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» Министерства образования и науки РФ, г. Кызыл.