В городах интенсивность многолетнего техногенного воздействия и пространственная картина распространения загрязняющих веществ особенно чётко устанавливаются по химическому составу и геохимическим свойствам почв [8]. Однако абсолютное большинство загрязнителей, в том числе и тяжёлые металлы, обладают свойством трансграничного перехода из одной среды в другую. Количественные показатели переноса загрязнителей по природным компонентам становятся необходимыми при осуществления прогнозных оценок состояния окружающей среды. Подобные исследования особенно актуальны в пределах водоохранных зон, формирование которых направлено на сохранение водного объекта и поддержание качества поверхностных вод в условиях влияния урбанизированной системы.

Цель данного исследования – выявить корреляционные зависимости транслокации загрязняющих веществ из почвенной среды в поверхностные воды в пределах водоохранной зоны реки Абакан, являющейся притоком реки Енисей.

Объектом исследования являются почвенный компонент геосистем, сформированных в пределах водоохранной зоны реки Абакан, и поверхностные воды данного водного объекта.

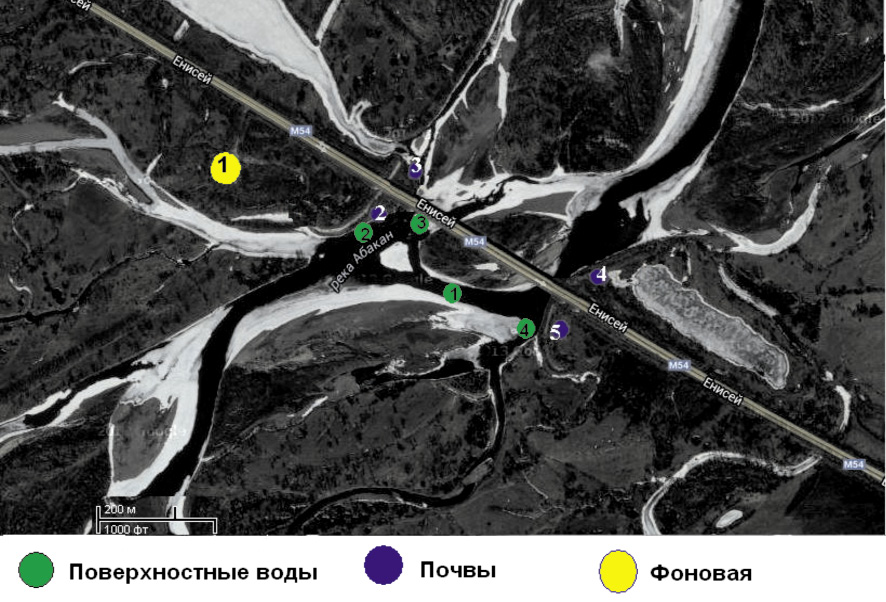

Исследования проводились в нижнем течении реки Абакан, в черте города Абакана на южной его окраине совместно с организацией ООО «ХакасСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» в осенний период 2012–2013 гг. Данный водный объект является источником питьевого водоснабжения для населения города. Ширина реки здесь составляет 480 м. Река Абакан относится к водным объектам рыбохозяйственного значения, для которых, согласно статье 65 пункта 4 Водного кодекса РФ, предполагается наличие береговой водоохранной зоны в пределах 200 м [2]. В связи с этим на территории исследования была заложена трансекта, пересекающая русло реки в районе исследования и водоохранную зону реки в пределах левого и правого берегов. Схема расположения точек отбора проб представлена на рисунке.

Схема отбора проб поверхностных вод и почв на исследуемой территории

Исследование почвенного компонента и насыпных грунтов территории осуществлялось на основе прикопок на глубину 0–30 см в пяти точках, одна из которых – фоновая. Нами было отобрано 10 почвенных проб. Отбор проб почв проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84, а также СП 11-102-97. Место отбора фоновой пробы выбрано в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83. Оно располагается на максимальном удалении – 300 м от уреза воды на левобережье. Для диагностики поверхностных вод забор воды производился согласно ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков» в четырёх точках в русле реки. Общее количество проб воды составило 8 проб.

С целью установления химического загрязнения отобранные пробы подвергались химическому анализу в лаборатории Государственной станции агрохимической службы «Хакасская». Химический анализ проб осуществлялся в соответствии с [1, 7]. Для выявления наличия или отсутствия связи между концентрациями поллютантов в почвах водоохранной зоны и поверхностных водах исследуемого водного объекта был проведён корреляционный анализ полученных данных [6]. Для оценки величины корреляционной связи была использована классификация Э.В. Ивантер, А.В. Коросова [4].

Водный объект – река Абакан имеет длину 514 км, площадь бассейна – 32 тыс. км2. По типу руслового процесса река относится к немеандрирующим. На протяжении реки наблюдаются участки с русловой многорукавностью островно-осерёдкового типа [3]. В районе исследования имеется остров, образовавшийся благодаря выступам коренных пород с нагромождением крупнообломочного материала и намывных осерёдков. В питании реки основное участие принимают талые воды, формирующиеся в результате таяния сезонных снегов, дождевые осадки и подземные воды. Доля каждого источника питания в годовом стоке реки неодинакова. В среднем для снегового питания она составляет 40 %, для дождевого и подземного – 41 и 19 % соответственно. В основном такое питание характерно для всех рек региона. В засушливой Минусинской котловине половодье на реке после малоснежных зим бывает слабо выраженным по причине незначительности стока талых вод. Формирование весеннего половодья обычно протекает в течение прохождения четырёх волн тепла. При наступлении первой волны, характерной для конеца марта – начала апреля, происходит вскрытие малых степных рек. В период второй волны (15–25 апреля) заканчивается

таяние снега в лесостепном районе и происходит вскрытие средних и больших рек, в т.ч. Абакана. Третья волна тепла, проходящая в середине мая, даёт иногда максимум весеннего половодья и, наконец, в конце мая – начале июня проходит четвёртая волна тепла, которая формирует основной пик весеннего половодья на реки Абакан и на ее горных притоках [3]. Формирование высоких половодий определяется главным образом большими запасами воды в снежном покрове и дружным таянием снега, особенно если этот процесс совершается в поздние сроки. К моменту прохождения пика весеннего половодья на реках сезонный слой промёрзшего грунта, как правило, не успевает оттаивать, что также существенно влияет на дружность половодья. При ранней и средней весне половодье обычно бывает недружным; грунт в это время успевает оттаять на большую глубину, что способствует увеличению потерь стока и снижает высоту весеннего половодья.

В летние периоды, особенно в июле и августе, на территории удерживаются сравнительно высокие температуры воздуха, причём наблюдающиеся в это время низкая относительная влажность и высокий дефицит влажности обуславливают повышенное испарение влаги с суши и водной поверхности. Это приводит к дефициту осадков и испарения, понижению коэффициента стока. Межень для реки характерна при наличии двух периодов низкого стока в течение года – летне-осеннего и зимнего.

В целом гидрологический режим водного объекта обуславливает характер переноса загрязнителей из почвенного компонента прибрежной территории в поверхностные воды.

На территории исследования сформированы естественные почвы, относящиеся к аллювиальному типу, присутствует и насыпной грунт. Аллювиальные почвы исследуемой территории характеризуются большой неоднородностью почвенного профиля и слоистостью аллювиальных отложений, представленных чередованием по вертикали песков и глин [5].

Насыпной грунт представлен галечниковым грунтом с песчаным заполнением до 21 %. Галька – мелкая и средняя. Мощность насыпного грунта варьирует от 4,0 до 5,86 м, при этом до глубины 0,7 м насыпной грунт представлен смесью почвы, суглинка, супеси с включением строительного мусора, гальки, щебня.

В пределах исследуемой территории могут развиваться процессы затопления поверхностными водами и речная эрозия, которые определяют транслокацию загрязнителей из одной среды в другую.

Результаты химического анализа почв свидетельствуют о том, что содержания подвижных форм тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк, кадмий и медь, в почвенном компоненте водоохранной зоны не превышают ПДК во всех точках отбора. Исключение составляет цинк. Цинк обнаружен в трёх пробах № 1, 3, 5. Данные точки приурочены как к левому, так и правому берегам реки Абакан, включая точку отбора, являющейся фоновой. При этом наибольшее его количество 10,8 ± 3,8 мг/кг установлено в пробе № 3, принадлежащей территории водоохранной зоны левобережья, а наименьшее – 1,6 ± 0,8 мг/кг наблюдается в пробе № 5, локализованной в пределах правобережья. Следует отметить то, что нормативы ПДК, установленные для почвы, всегда характеризуются большими значениями по сравнению с нормативами, принятыми по соответствующим ингредиентам для водной среды и особенно для поверхностных вод водных объектов рыбохозяйственного значения.

Анализ проб воды в реке Абакан свидетельствует о различном уровне превышения содержания такой группы загрязнителей, как тяжёлые металлы. Так, концентрация молибдена во всех точках составляет в среднем 0,04 мг/дм3 и превышает норматив ПДК в 40 раз. Содержание меди варьирует от 0,0043 до 0,0072 мг/дм3 в створе левого берега, что выше ПДК в 2,1 и 3,1 раза соответственно. Содержание цинка, являющегося биогенным элементом, лежит в пределах от 0,013 до 0,026 мг/дм3. Превышение ПДК в 2 раза отмечено в створе левобережья, во всех других точках отбора концентрации цинка сопоставимы с нормативом, принятым для данного элемента, – 0,01 мг/дм3. Незначительные превышения, сопоставимые с нормативом, зафиксированы для концентраций кобальта, железа общего и никеля. Содержание свинца – 0,0072 мг/дм3, которое выше ПДК на 15 %, отмечается лишь в пробе воды, взятой у левого берега. В остальных точках концентрация свинца в поверхностных водах реки Абакан находится в пределах норматива. Для органических загрязнителей концентрации, превышающие нормативный показатель, зафиксированы лишь по фенолам и только в пробе № 2, находящейся в створе реки у левого берега. Содержание фенолов здесь составляет 0,0023 мг/дм3. Это выше норматива в 2,3 раза. Превышение ПДК по азотной группе отмечается для иона аммония и для вод у правого берега реки на участке впадения Койбальской протоки. Содержание ионов аммония составляет 0,1 мг/дм3, это в 1,6 раза выше норматива. Наличие ионов аммония в водах реки у правого берега может быть связано с присутствием населённого пункта, где распространены частные жилые постройки.

Для корреляционного анализа были использованы показатели концентраций ингредиентов, относящихся к группе тяжёлых металлов одновременно присутствующих в почвах и поверхностных водах. Это – медь, цинк, свинец, железо. Корреляционный анализ выборки данных содержания загрязняющих веществ в различных природных компонентах исследуемой территории свидетельствует о наличии существенной положительной связи между концентрацией меди в почвах водоохранной зоны и поступлением данного элемента в поверхностные воды реки Абакан. Коэффициент корреляции для данного ингредиента составляет 0,909940205, что позволяет использовать его в качестве индикационного при прогнозировании состояния водного объекта в условиях влияния городской системы (таблица).

Оценка корреляционной связи между содержанием поллютантов в почвах и их поступлением в поверхностные воды

|

Ингредиент |

Коэффициент корреляции |

Степень корреляционной зависимости [4] |

|

Свинец |

0,133626493 |

очень слабая |

|

Железо |

–0,438959431 |

умеренная |

|

Цинк |

–0,33083958 |

умеренная |

|

Медь |

0,909940205 |

сильная |

Для таких элементов, как цинк и железо, коэффициент корреляции равен (–0,33083958) и (–0,438959431) соответственно, что свидетельствует об умеренной выраженности корреляционной зависимости их концентраций в почвах исследуемой территории и поверхностных водах реки Абакан. Слабая корреляционная связь между содержанием поллютанта в почве водоохранной зоны и поступлением его в поверхностные воды зафиксирована для свинца. Данный элемент способен накапливаться в природной среде – почве из-за невысокой его подвижности [8].

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Концентрации загрязнителей группы тяжёлых металлов в поверхностных водах превышают нормативы ПДК, установленные для водных объектов рыбохозяйственного значения.

2. Для почв водоохранной зоны содержания тяжёлых металлов сопоставимы с санитарно-гигиеническими нормативами, при этом почвы левобережья характеризуются более высокими значениями по сравнению с аналогами в правобережной части, что обусловлено влиянием города.

3. Для таких элементов, как свинец, железо, цинк и медь, выявлена корреляционная связь между их содержанием в почвах водоохранной зоны и поступлением в поверхностные воды реки Абакан. При этом существенная положительная связь зафиксирована для меди, что позволяет использовать данный элемент в качестве индикационного для прогнозных оценок состояния водных объектов в пределах влияния городской системы.

Работа реализована в рамках гранта Министерства образования и науки Республики Хакасия на выполнение прикладных исследований № 114082040020.

Рецензенты:

Величко Н.А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТЖЭМ и ПКП, Красноярский государственный аграрный университет,

г. Красноярск;

Рубчевская Л.П., д.х.н., профессор, Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск.

Работа поступила в редакцию 19.12.2014.