Всякая наука, которая занимается пространственными явлениями, рано или поздно сталкивается с проблемой границ. В экологической науке границы между экосистемами называются экотоны. Из первоначального определения экотона как полосы (границы), где усилено «напряжение жизни», вытекает, что в экотоне биотическое выступает на первый план, «подавляя» абиотическое [2, 4]. Другими словами, дискретизация континуума среды происходит преимущественно благодаря биотической компоненте, т.е. экотон «строится» биотой. Это следует также из различий в понятиях экосистема и геосистема: в экосистеме биотическая компонента занимает не равнозначное положение, как в геосистеме, а центральное [3].

Цель исследования – изучение состояния экотональных экосистем разной иерархии (экотон тундра – лес, лесотундра – северная тайга, лесотундра – тундра, мохово-лишайничковая тундра – кустарничковая тундра и др.) и генезиса (помимо перечисленных выше экотонов естественного генезиса, также и антропогенные экотоны: экотон город – тундра, экотон полигон ТБО – тундра и др.).

Материал и методы исследования

Проводилась закладка экологических профилей перпендикулярно экотону; отбор средних проб, затем полное описание геоботанических площадок по стандартной методике с применением метода вписанных квадратов: первоначально производится описание площадки 1×1 м, далее площадь наращивается до 4∙4 м = 16 м2 (при этом первый кв.м остается в составе второго, будучи в него вписанным), затем площадь наращивается до 20∙20 = 400 м2 (площадка 16 м2 также остаётся в составе площадки 400 м2); на экологическом профиле описываются, таким образом, 3 площадки размерами 400 м2:

1) на экотоне;

2) в прилегающей экосистеме слева;

3) в прилегающей экосистеме справа; исследования плотности фитоценоза, при этом на каждом из трех отрезков экологического профиля случайным образом закладываются по 3 площадки по 1 м2, на которых подсчитывается плотность фитоценоза, затем с них срезается весь травостой, мхи и лишайники до поверхности почвы.

Результаты исследований и их обсуждение

В результате комплексного исследования экотонов Субарктики и Арктики в пределах Западной Сибири были исследованы следующие ключевые участки:

I. Около 35 км к северу от г. Ноябрьск. Река Пякупур, правобережье. Гидрогенный экотон. 63°30,033′ с.ш., 74˚36,577′ в.д.:

1. Прирусловая пойма низкого уровня. Пионерное сообщество с низким (60 %, в т.ч. мхи 15 %) общим проективным покрытием. Осоково-злаково-ситниковое сообщество. Juncetum caricoso-graminosum.

2. Пойма высокого уровня. Ивняк (3 м h) с общим проективным покрытием 90 %, в т.ч. травяного яруса 50 %. Ивняк злаково-разнотравный. Salicetum varieherboso-graminetum.

3. Полидоминантная тайга на припойменной террасе. Формула древостоя E 8К1Б1 + Лед. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 95 %. Ельник с кедром и березой майниково-черничный. Pineto (sibiricae) – Betuleto (pubescentis) – Piceetum majanthemoso – myrtillosum.

II. Близ ключевого участка I. Левобережье р. Пякупур. Гидрогенный экотон. 63°29,932′ с.ш., 74°36,134′ в.д.:

1. Прирусловая пойма низкого уровня. Пионерное сообщество с низким (60 %) общим проективным покрытием. Осоково-ситниковое сообщество. Juncetum caricosum.

2. Высокая прирусловая грива. Ивняк (4 м h), сомкнутость крон 0,8. Общее проективное покрытие травяного яруса 80 %. Ивняк разнотравно-злаковый. Salicetum varieherboso-graminosum.

3. Кедровник на припойменной террасе. Формула древостоя К8Е1Л1 + Бед. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 70 %. Кедровник брусничный. Pinetum (sibiricae) vacciniosum.

III. Около 10 км к северу от г. Пурпе. Река Пур, правобережье. 64°40,225″ с.ш., 77°06,564″ в.д.:

1. Прибрежный «пляж» почти без растительности.

2. Ивняк на прирусловой гриве. Ива 3–4 м h. Сомкнутость крон 0,8. Общее проективное покрытие травяного яруса 50 %. Ивняк разнотравно-злаковый. Salicetum varieherboso-graminosum.

3. Темнохвойная тайга на припойменной террасе. Формула древостоя Е7К3 + Бед. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 100 %, без мхов 80 %. Ельник с кедром кустарничковый. Pineto (sibiricae) – Piceetum fruticetosum.

IV. Близ участка III. Левобережье р. Пур. 64°40,210′ с.ш., 77°06,107′ в.д.:

1. Прирусловая пойма низкого уровня. Разнотравно-осоково-злаковое сообщество. Varieherboro-caricoso-graminetum.

2. Ивняк на высокой пойменной гриве. ОПП трав 90 % + ветошь 10 %. Ивняк вейниковый. Salicetum calamagrostidosum.

3. Припойменная полидоминантная тайга. Формула древостоя Б4ЕЗЛ2К1. Сомкнутость крон 0,7. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 60 %. Полидоминантная брусничная тайга. Mixtosylvetum vacciniosum.

V. Фрагмент тундры 1,5×2 км с озерами. 65°31,491′ с.ш., 77°50,284′ в.д. между г. Тарко-Сале и г. Уренгой:

1. Прибрежное осоково-пушицево-сфагновое сообщество. Sphagnetum caricoso-eriophorosum.

2. Кустарничково-сфагново-лишайниковая тундра Fruticetoso-sphagnoso-cladonietum.

3. Опушка северной тайги. Кустарничковое сообщество с осокой. Fruticetum caricosum.

4. Лиственничник с березой. Формула древостоя Л6Б4. Сомкнутость крон 0,3. Betuleto-Laricetum fruticetosum. Общее проективное покрытие кустарничкового яруса 30 %.

VI. Экотон железнодорожная насыпь – северная тайга близ участка V. 65°31,638″ с.ш., 77°49,835′ в.д.:

1. Железнодорожная насыпь со злаково-кустарничково-рудеральным сообществом. Общее проективное покрытие 70 %. Gramineto-fruticeto-ruderatum.

2. Экотон. Кустарничково-осоково-злаковое сообщество. Общее проективное покрытие 85 %. Fruticeto-cariceto-graminetum.

3. Редколесье. Сомкнутость крон < 0,1. Формула древостоя Л7Б3. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 30 %. Лиственничник с березой ерниково-лишайниковый. Betuleto-Laricetum betulosum (nаnае).

VII. Экотон шоссейная дорога – северная тайга. 65°42,189′ с.ш., 78°01,198′ в.д.:

1. Насыпь шоссейной дороги. Рудерально-овсяницевое сообщество. Rudero-Festucetum (ovinae).

2. Экотон. Овсяницево-кустарничковое сообщество. Festucetum (ovinae) – Fruticosum.

3. Северная полидоминантная тайга. Формула древостоя К4Б3Е3 + Лед. Сомкнутость крон 0,5. Кедровник с елью и березой голубичный. Piceeto-Betuleto-Pinetum (sibiricae) vacciniosum (uliginosae).

VIII. Экотон железная дорога – кустарничковая тундра. 65°58,354′ с.ш., 78°01,056′ в.д.:

1. Насыпь железнодорожная. В экспозиции. Осочник с рудеральными растениями. Caricetum ruderetum.

1а. Насыпь железнодорожная. Пала не было. В экспозиции. Хвощово-злаково-рудеральное сообщество. Equisetoso-graminoso-ruderetum.

2. Экотон. Осоково-кустарничковое сообщество. Caricoso-Fruticetum. Общее проективное покрытие травяно-кустарникового яруса 90 %.

3. Пухоносо-ерниковая тундра. Baeotrioso-Betuletum (nanae).

IX. Водораздельный увал протяжением около 30 км от Нового Уренгоя к северу. Экотон Северная тайга – лесотундра. 66°05,131′ с.ш., 76°19,897′ в.д.:

1. Лиственничная ерниково-лишайниковая лесотундра на супесчаной почве. Laricetum cladonioso-Betuletum (nanae).

2. Экотон. Fruticetoso-Betuletum (nanae) Ерник кустарничковый. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 80 %.

3. Северная тайга. Формула древостоя Л 10. Сомкнутость крон 0,5. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 75 %. Лиственничник кустарничковый. Laricetum fruticetosum.

X. Экотон Обская губа в г. Ямбург, высокий, обрывистый берег. 67°54,885′ с.ш., 74°48,944′ в.д.:

1. Пионерное сообщество на песке (пляж).

2. Экотон.

3. Тундра над обрывом. Общее проективное покрытие 90 %.

4. Плоская (слабый уклон на 3, к губе) кустарничково-лишайниково-моховая тундра.

XI. Эрозионный взрез с ручьем на восточном берегу Обской губы в окрестностях г. Ямбург, близ участка X. 67°55,017′ с.ш., 74°49,033′ в.д.:

1. Ивняк в долине вреза с ручьем. Salicetum (lanatae) Calamagrostidоso-sphagnosum.

2. Склон южной экспозиции, уклон ~ 30°. Разнотравно-шикшово-арктоусовое сообщество. Varieherboso-Empetreto-Arctoetum.

XII. Берег Обской губы в окрестностях г. Ямбург. Описания – дубли. 67°55,655′ с.ш., 74°49,136′ в.д.:

1. Прибрежное пионерное сообщество на песке. Varieherboso-Graminoso-Caricetum.

2. Склон западной экспозиции, уклон 10–12°, Олуговелая тундра. Salicetum (lanatae) varieherbosum. Общее проективное покрытие 95 %.

3. Сухая плоская злаково-кустарничковая тундра Fruticeto-Graminetum. Общее проективное покрытие 80 %, за вычетом мхов и лишайников 65 %, много ветоши (до 20 %).

4. Злаково-разнотравно-кустарничковая полигональная тундра на склоне юго-восточной экспозиции, уклон 30°. Проективное покрытие сосудистых растений 90 %. Gramimoso-Varieherboso-Fruticetum.

XIII. Ивняк с ручьем между двух холмов коренного берега. Salicetum calamagrostidosum. Общее проективное покрытие 100 %, сосудистых растений 60 %.

XIV. Полигон ТБО в г. Ямбург и прилегающая тундра. 67°56,353′ с.ш., 74°53,567′ в.д.:

1. «Тело свалки», собственно полигон ТБО. Общее проективное покрытие 25 %, много привозимого песка, которым засыпается мусор.

2. Экотон. Злаково-пушицевое сообщество. Gramineto-Eriophoretum. Общепроективное покрытие 90 %.

3. Кустарничковая мелко-бугристо-западинистая тундра. Общее проективное покрытие 100 %.

XV. Экотон осоково-пушицево-сфагновая тундра – кустарничковая тундра. Тундра мокрая. 67°56,823′с.ш., 75°16,475′ в.д.:

1. Осоково-пушицево-сфагновая тундра. Общее проективное покрытие 100 %, в т.ч. сосудистых растений 40 %.

2. Экотон. Кустарничково-осоково-пушицевая тундра. Общее проективное покрытие 100 %, в т.ч. сосудистых растений – 60 %.

3. Бугристо-западинистая кустарничковая тундра. Общее проективное покрытие 95 %, в т.ч. кустарников 65 %, трав < 10 %.

XVI. Бугор морозного пучения, h 12 м. 67°37,150′ с.ш., 75°57,348′ в.д.:

1. Верхушка бугра. Кустарниково-злаковые сообщества Fruticetoso-graminetum. Общее проективное покрытие 80 %.

2. Экотон. Подножие бугра – тундра, С экспозиция, уклона 7–8°. Кустарничково-осоково-сфагновая тундра. Общее проективное покрытие 100 %, в т.ч. кустарников 60 %, трав – 20 %.

3. Плоская слабокочкарная пушицево-сфагновая тундра. Общее проективное покрытие 100 %.

XVII. Северная долинная тайга. 66°48,420′ с.ш., 76°24,522′ в.д.:

1. Лиственничник сфагново-ерниковый. Л10, ср. h 10–12 м. Сомкнутость крон 0,5, береза извилистая, подрост из лиственницы. Кустарничково-сфагновый лиственничник. Laricetum fruticetoso-sphagnosum.

2. Экотон. Кустарничково-злаковый мелкий ивняк. Общее проективное покрытие 90 %, в т.ч. трав и кустарников 30 %.

3. Долинное низинное болото (не пойменное). Вейниково-осоковое кочкарное сообщество. Общее проективное покрытие 70 %, ветошь 20 %.

XVIII. Водораздел западно-восточного направления в 1,5 км от автомобильного моста на р. Таб-Яха. В системе водораздела возвышенность порядка северо-южного направления, внизу, через полосу тундры, протекает ручей. 66°48,932’ с.ш., 76˚24,607′ в.д.:

1. Сухая слегка бугристо-западинистая ерниково-лишайниковая тундра. Общее проективное покрытие 80 %.

2. Склон восточной экспозиции, уклон 6–7°. Ерниково-кладониевая тундра. Ерник низкий 20 см h. Общее проективное покрытие ерника 40 %, лишайников 50 %.

3. Пятнистая лесотундра на пологом склоне. В экспозиции, уклон 6–7°. Пятна почти голого грунта (суглинка) занимают 40–50 % площади, располагаются примерно в 1 м друг от друга, 50–100D. Общее проективное покрытие сосудистых растений 25 %. Ерник вейниково-кустарничковый. Betuletum (nanae) calamagrostidoso-fruticetosum.

4. Низинное осоковое болото в долине ручья, прилегает к описанию № 1. Сaricetum. Общее проективное покрытие 100 %. Много ветоши.

XIX. Поселок Тазовский. Полигон ТБО и прилегающая тундра. 67°28,576′ с.ш., 78˚40,730’в.д.:

1. Тело свалки с рудеральными растениями.

2. Экотон. Прилегающая кустарничковая замусоренная тундра. Общее проективное покрытие 90 %, ветошь 10 %.

3. Бугристая кустарничковая тундра. Fruticetosum. Морозобойные ямы есть, редко. Общее проективное покрытие 100 %, в т.ч. сосудистых растений 90 %.

XX. Окрестности пос. Тазовский, близ микрорайона «Нефтебаза». 67°29,358′ с.ш., 78°44,469′ в.д.

1. Легкий уклон на юг Суглинок. Кустарничково-лишайниковая тундра. Живой напочвенный покров очень низкий, в среднем < 5 см. Общее проективное покрытие 70 %., сосудистых растений 50 %, голый грунт – 20 %.

2. Экотон. Кустарничковая тундра. Общее проективное покрытие 90 %., сосудистых растений 75 %.

3. Ивово-ерниковая осоковая тундра. Общее проективное покрытие 95 %., сосудистых растений 90 %.

XXI. Долина р. Вэсока-Яха в 7 км к югу от пос. Тазовский. 67°19,209′ с.ш., 78°48,665′ в.д.:

1. Ивняк вейниковый на прирусловой гриве. Ива шерстистопобеговая 8, Ива корзиночная 1, Ольховник 1. Сомкнутость крон 0,9. Средняя h 4,5 м.

2. Луговина. Видимо, раньше была дорога. Сейчас проходит тропа. Общее проективное покрытие 100 %. Доминирует вейник пурпуровый.

3. Ольховник.

XXII. Левобережье р. Таз близ пос. Тазовский. 67°29,753′ с.ш., 78°42,272′ в.д.:

1. Прибрежный песчаный «пляж» с пионерной растительностью. Общее проективное покрытие 30 %, в том числе всходы и подрост ив 28 %.

2. Низкая пойма. Доминируют манник, осока водяная. Вода местами выходит на дневную поверхность. Общее проективное покрытие 45 %.

3. Высокая пойма. Доминируют лютик ползучий, хвощ приречный, осока водяная. Общее проективное покрытие 50 %.

4. Крутой склон северо-западной экспозиции, уклон 45°. Доминируют белозор болотный, овсяница овечья. Общее проективное покрытие 60 %. Слабый уклон на юго-запад. Почти плакор, самый верх берега. Овсяницево (овечья) – Арктоусовое сообщество с разнотравьем. Общее проективное покрытие 95 %.

XXIII. Сибирские Увалы, самый верх. Абсолютная отметка 115 м. 63°45,205′ с.ш., 74°36,088′ в.д.:

1. Сосняк чернично-лишайниковый. С 10. Средняя h 15 м. Сомкнутость 0,5. Общее проективное покрытие 100 %.

2. Запесоченный сосняк, злаково-псаммофитный. Общее проективное покрытие < 10 %. Сомкнутость крон 0,4.

XXIV. 35 км к З от г. Сургут. Пойма р. Оби, старицы. «Пляжа» нет. Заливной луг начинается от уреза воды. 61°09,491′ с.ш., 72°50,369′ в.д.:

1. Разнотравно-осоково-канареечниковый луг. Общее проективное покрытие 100 %. Высота травостоя 120 см. 2. Заливной луг более высокого уровня. Экотон. Разнотравно-канареечниковый луг. Общее проективное покрытие 100 %.

3. Березняк, прилегающий к описанию 2, на еще более высоком местоположении. Формула древостоя 10Б + Ос ед. Ср. h 10 м, Ср. D 9 см. Сомкнутость крон 0,6. Общее проективное покрытие 60 %. Бывший горельник.

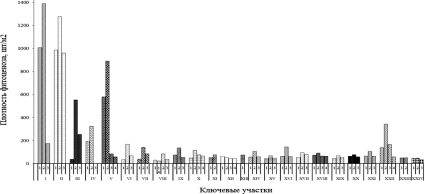

Плотность фитоценоза сосудистых растений на всех изученных ключевых участках имеет наибольшие значения в экотональных экосистемах (на экотонах) (рисунок).

Плотность фитоценоза на ключевых участках

На экотонах неожиданно возрастает виталитет (жизненность), проявляющийся как в повышенной вегетативной массе, так и в репродукционном усилии.

Выводы

Биоразнообразие на экотонах выше, чем в природных и рудеральных сообществах. Плотность фитоценозов также имеет максимальное значение на экотонах. Исследовано 24 ключевых участка. Всего было идентифицировано 169 видов сосудистых растений из 32 семейств. Преобладающими по числу видов оказались семейства: Осоковые (33 вида и гибрида), Злаковые (22 вида), Вересковые (14 видов), Ивовые (14 видов и гибридов), Березовые (13 видов), Астровые (9 видов). На экотонах всего выявлено 116 видов сосудистых растений. Следующие виды встречены только на экотонах: Hippuris L×lanceolata Retz; Tephroseris palustris (L.) Reichenb; Matricaria hookeri; Glyceria tziflora (Korsh.) Kom; Agrostis gigantea Roth; Parnassia palustris L.; Luzula nivalis; Pedicularis resupinata L.; Lycopodium lagopus (Laest.) Zinserl. ex Kuzen; Lycopodium dubium Zoega; Viola L.×villaquensis Benz; Thalictrum (juv); Rumex lapponicus (Hiit.) Czernov; Tripolium elegans; Euphrasia parviflora Schagerstr; Epilobium sp. juv; Sparganium erectum L. (veg.); S. hyperboreum Laest; Galium ruprechtii; Epilobium palustre L.; Carex sp. (veg); C. acuta L.×aquatilis Wahlenb; C. aquatilis subsp. stans; C. canescens L.; C. acuta L.; C. rhynchophysa C. A. Mey.×rostrata Stokes; C. lasiocarpa Ehrh; C. lapponica; B. kusmiczevii; B.×bottnica Mela; Eriophorum vaginatum L.; Eriophorum callitriche; Eriophorum scheuchzeri. Эти виды можно признать экотонофилами. Вовсе на экотоны не заходят 53 вида. Это явные экотонофобы.

Рецензенты:

Харитонцев Б.С., д.б.н., профессор кафедры биологии и МПБ, филиал, ФГБОУ ВПО ТюмГУ, г. Тобольск;

Тестов Б.В., д.б.н., профессор, зав. лабораторией радиоэкологии ТКНС УрО РАН, г. Тобольск.

Работа поступила в редакцию 21.10.2014.