В естественной среде микроорганизмы постоянно подвергаются воздействию разного рода стрессов. Одним из факторов, вызывающих стресс, является низкая температура. У бактерий в процессе воздействия на них стрессовых факторов и формирования адекватного ответа роль первичных сенсоров выполняют мембранные структуры. Известно, что первичным сигналом при восприятии температурного стресса бактериями является изменение структуры их биологической мембраны. Развитие микроорганизмов в условиях гипотермии приводит к снижению текучести мембраны и ее уплотнению, что в свою очередь отражается на таких физических характеристиках бактериальной поверхности, как шероховатость и структурированность. Шероховатость поверхности микробных клеток представляет собой совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхности и является причиной того, что истинная площадь поверхности бактерий выше, чем геометрическая. Количественная оценка шероховатости поверхности мембран имеет важное практическое значение, так как позволяет выявить влияние гомогенности или гетерогенности поверхности на устойчивость к гипоосмотическим нагрузкам [1, 4, 5].

Исследование влияния гипотермии на бактерии освещалось в основном в физиологическом аспекте и касалось механизмов адаптации микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды [6, 7, 8]. Однако работ, связанных с исследованием поверхности микробных клеток в условиях низких температур, нет.

В связи с этим целью исследования явилось изучение топографии поверхности Bacillus subtilis в условиях гипотермии.

Материалы и методы исследования

В работе было использовано 54 штамма Bacillus subtilis, которые были выделены из ризосферы Cucurbita pepo L. Изоляты культивировали в жидкой питательной среде LB (Россия) при 37 °С. По истечении 24 часов, что соответствовало экспоненцальной фазе роста, бактерии подвергались холодовому шоку в течение 24 часов в дипазоне температур +5 °С (1 группа), 0 °С (2 группа), –5 °С (3 группа). В качестве контрольной группы были отобраны бациллы суточной культуры, не подвергавшиеся холодовому шоку. Из каждой группы бактерий отбиралась суспензия бактериальных клеток для приготовления образцов. Бактериальную суспензию осаждали центрифугированием (3000 об/мин, 10 мин) и стандартизировали до оптической плотности 0,3 ед., что соответствовало 1,5×108 количества колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл. Затем по 1,0 мкл каждой из суспензий наносили на подложку, в качестве которой использовали покровные стекла размером 5×5 мм.

Изучение топографии поверхности бацилл осуществляли с использованием сканирующего зондового микроскопа Solver P47-PRO (NT-MDT, Россия). Сканирование образцов производили в полуконтактном режиме на площади 25×25 мкм, используя зонды с золотым напылением серии NSG10 (NT-MDT, Россия) размером 95×30 мкм, с жесткостью балки 17 Н/м, радиусом закругления иглы 10 нм. Анализ полученных изображений и расчёт показателей шероховатости производили с помощью программного обеспечения микроскопа Nova и ФемтоСкан Онлайн.

Для характеристики структуры поверхности бактерий применялись феноменологические характеристики, которые определены в терминах микрогеометрии и классической статистики. При АСМ измерениях регистрировали кадры различного размера с разных участков поверхности, что позволяло проводить усреднение параметров микрорельефа на пространственном масштабе 5×5 мкм. По каждому кадру рассчитывали значения шероховатости Sz, среднеарифметическую шероховатость Sa, среднеквадратичную шероховатость Sq и максимальный перепад высот Smax. Данные параметры определяли наиболее общие свойства, отражающие состояние рельефа всех видов поверхности:

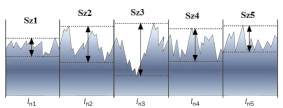

1. Sz – шероховатость поверхности по выбранным пяти максимальным высотам и впадинам (среднее абсолютное значение пяти наивысших пиков и пяти самых глубоких впадин), нм:

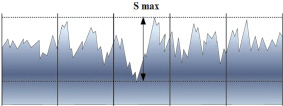

где Ypi – высота i-го наибольшего выступа профиля; Yvi – глубина i-й наибольшей впадины профиля. Параметр Sz использовали для общей оценки степени «пересеченности рельефа поверхности» (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение высоты неровностей профиля по пяти выбранным точкам

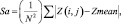

2. Sa – средняя арифметическая шероховатость

где  . Данный параметр характеризует среднее арифметическое отклонение значений пиков и впадин на профиле от средней линии (рис. 2). При помощи Sa можно определить, являются отклонения вершинами или впадинами. Чем меньше значение Sa, тем ровнее поверхность.

. Данный параметр характеризует среднее арифметическое отклонение значений пиков и впадин на профиле от средней линии (рис. 2). При помощи Sa можно определить, являются отклонения вершинами или впадинами. Чем меньше значение Sa, тем ровнее поверхность.

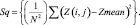

3. Sq – cреднеквадратичная шероховатость поверхности:

Она определяла дисперсию случайной величины и характеризовала рассеяние отдельных ее значений от центра распределения.

Рис. 2. Схематическое изображение среднего арифметического отклонения анализируемого профиля

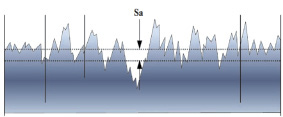

4. Sy – максимальный перепад высот между самой верхней и нижней точками поверхности профиля (рис. 3). Этот параметр соответствует толщине поверхностного слоя, заключенного между плоскостями, проходящими через самую низкую и самую высокую точки поверхности. Ниже этого слоя лежит сплошной материал. Таким образом, Sz можно рассматривать как параметр, характеризующий толщину поверхностного, возмущенного слоя, не полностью заполненного материалом, в котором происходит изменение рельефа.

Рис. 3. Схематическое изображение наибольшей высоты профиля

По перечисленным параметрам оценивали степень различия между поверхностями бактериальных клеток при различных значениях температурного фактора.

Визуализацию бактериальных клеток производили минимум на 50 клетках B. subtilis из каждого образца. Статистическую обработку данных осуществляли с использованием программ «Microsoft Excel» и «Statistika 6.0». Оценку статистической значимости полученных результатов осуществляли с помощью t-критерия Фишера – Стьюдента (р < 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

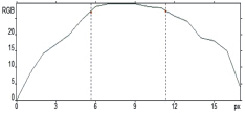

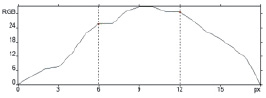

Результаты исследования, полученные с помощью атомно-силовой микроскопии, представляли собой геометрические образы в виде двумерных и трехмерных изображений поверхности. На АСМ-изображениях проводили продольные и поперечные сечения, вдоль которых строили профиль поверхности (рис. 4). Обработка полученных микропрофилей заключалась в анализе стандартных среднестатистических параметров поверхности: Sy, Sz, Sa, Sq.

Приведенные в таблице параметры Sy, Sz, Sa, Sq, называемые амплитудными или высотными параметрами, служили для характеристики нерегулярности поверхности в вертикальном направлении.

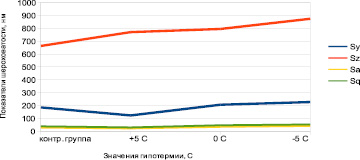

Оценка показателя Sy, выражающего максимальную высоту между самой верхней и нижней точками профиля, показала, что холодовой шок вызвал достоверное снижение данного показателя у бактерий при значении температурного фактора +5 °С по сравнению с бациллами контрольной группы, у которых данный показатель составил 185,6 нм. Культивирование бактерий в условиях гипотермии при температуре 0 и –5 °С привело к незначительному увеличению максимального размаха высот.

Показатели шероховатости поверхности Bacillus subtilis при различных температурных показателях

|

Sy, нм |

Sz, нм |

Sa, нм |

Sq, нм |

|

|

Контрольная группа |

185,6 |

663,4 |

30,4 |

38,8 |

|

+5 ° С |

123,2 |

770,8 |

24,4 |

30,1 |

|

0 °С |

206,5 |

795,4 |

36,6 |

47,1 |

|

–5 °С |

227,3 |

874,6 |

43,6 |

53,1 |

Гипотермия вызвала колебание показателя Sz, характеризующего шероховатость по пяти высшим точкам и впадинам. У бактерий, подвергшихся холодовому шоку при +5 и 0 °С, происходило достоверное увеличение данного показателя в 1,2 и 1,4 раза соответственно. Культивирование при –5 °С не вызвало дальнейшего увеличения данного показателя, характеризующего общую исчерченность рельефа поверхности микробных клеток.

Более детальной характеристикой структурированности поверхности является показатель средней арифметической шероховатости. В условиях гипотермии при +5 °С бактерии характеризовались более гладкой поверхностью по сравнению с бациллами контрольной группы. Холодовой шок, вызванный снижением температуры до 0 и –5 °С, обусловил достоверное увеличение показателя средней арифметической шероховатости до 36,6 и 43,6 нм соответственно (рис. 5).

а

а  б

б

в

в  г

г

д

д  е

е

Рис. 4. АСМ-изображение Bacillus subtilis в условиях гипотермии (3D и профиль сечения): а, б – при температуре –5 °С; в, г – при температуре 0 °С; д, е – при температуре +5 °С

Рис. 5. Показатели шероховатости бактериальной поверхности при холодовом шоке

Таким образом, стрессовое воздействие, вызванное гипотермией, привело к колебаниям показателей шероховатости поверхности микробных клеток. Снижение температуры культивирования до +5 °С приводило к уменьшению шероховатости бактериальной поверхности по всем показателям. У бактерий, подвергшихся холодовому воздействию при температурных показателях 0 и –5 °С, наблюдалось термоиндуцированное увеличение шероховатости бактериальной поверхности по сравнению с бациллами контрольной группы. Стрессовое воздействие низкими температурами вызвало увеличение показателя структурированности микробной поверхности за счет увеличения количества складок (показатель Sz) и их высоты (показатель Sy).

Рецензенты:

Золотухин В.В., д.б.н., профессор кафедры зоологии, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск;

Артемьева Е.А., д.б.н., профессор кафедры зоологии, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск.

Работа поступила в редакцию 21.10.2014.