В современных условиях для подготовки кадров по большинству направлений, особенно по таким быстроразвивающимся, как развитие предпринимательства и управление инновациями, становится неизбежным переход от парадигмы «образование на всю жизнь» к парадигме «образование через всю жизнь». Помимо высшего профессионального образования человек должен всю жизнь периодически учиться на курсах повышения квалификации, заниматься самообразованием, консультироваться у квалифицированных специалистов по актуальным вопросам деятельности. Таким образом, необходим переход к системе непрерывного образования, эффективная реализация которого с учетом занятости взрослых работающих и начинающих, параллельно с учебой, свой бизнес студентов возможна только с широким применением современных информационных и образовательных технологий. С введением нового 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] возможность использования современных информационных технологий в обучении расширилась (Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)»). Модель системы подготовки, поддержки и сопровождения практической деятельности специалистов в сфере инноваций предложена и детально рассмотрена авторами в [6], методика расчета издержек при реализации образовательных программ с использованием ДОТ приведена в [7].

В рамках предложенной модели процесс подготовки системно рассматривается в рамках трех основных стадий:

– подготовительный процесс, включающий анализ компонентов планируемой программы обучения и принятие организационных решений по реализации подготовки;

– процесс реализации образовательной программы и поддержка обучения (включая проведение занятий с использованием ЭО и ДОТ, а также в рамках традиционных форм занятий с использованием активных форм обучения, поддерживаемых ИКТ и ДОТ);

– последующее сопровождение текущей деятельности работника.

Сетевая образовательная среда (СОС) для подготовки и консультационного сопровождения специалистов в сфере инновационной деятельности обеспечивает процесс непрерывного образования и создает условия для широкого применения ЭО и ДОТ для программ различных уровней подготовки и объемов. Она базируется на организационных и технических решениях, обеспечивающих ее распределенный характер, включая как дистанционное обучение студентов и слушателей в рамках непрерывного образования, так и возможность использовать в учебном процессе ресурсы разных вузов, электронных библиотек, предприятий.

В современном образовании происходит стирание грани между технологически продвинутым традиционным и дистанционным обучением, что нашло отражение в основных международных спецификациях образовательных технологий. Например, в стандарте образовательных технологий IEEE P1484.1 Архитектура технологии обучающих систем (Learning Technology Systems Architecture (LTSA)) [10] – говорится об information technology-supported learning, education, and training systems (поддерживаемых информационными технологиями обучающих и образовательных системах). В других ведущих международных спецификациях явно выделяется то, что они предназначены для продвинутого распределенного обучения Advanced Distributed Learning (ADL) – спецификация Sharable Content Object Reference Model (SCORM) [11] или для ЭО (e-learning) – спецификации международного образовательного консорциума IMS (Instructional Management System) [12] (аббревиатура ADL здесь также используется). Фактически эти международные спецификации вполне пригодны как для ЭО, так и для описания компонентов учебного процесса на основе ИКТ в рамках традиционных образовательных форм, так как имеют педагогическую, культурную и платформенную нейтральность.

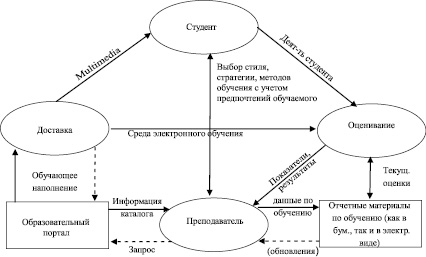

Структура технологической системы обучения, основные ее компоненты и связи рассматриваются на 3-м слое LTSA стандарта IEEE P1484.1. Рассмотрим адаптированную под современное состояние ЭО модель обучения в СОС, приведенную на рис. 1.

Модель обучения в СОС обеспечивает свободу выбора времени и места обучения. По сути, она представляет собой сочетание видеоконференций между преподавателем и студентами (видеолекции, видеосеминары и т.п.), самостоятельной работы студентов по изучению теоретического материала и выполнению практических работ, нацеленных на формирование компетенций (теоретические исследования, виртуальные практикумы и лабораторные, тренажерные занятия и т.п.). Необходимо обратить внимание, что в схеме LTSA слово Multimedia используется в первоначальном смысле, т.е. доставка объекту обучения информации в любом формате (текстовой, графической, аудио, видео и пр.). Обязательной составляющей является система тестов, позволяющая контролировать процесс обучения (текущий и промежуточный контроль) и производить оценивание уровня знаний обучающихся. Современные телекоммуникационные технологии позволяют широко использовать активные формы обучения, включая различные компьютерные тренажеры [2, 3] и работу студентов в группах (например, совместная работа над проектами возможна как с помощью специализированного ПО для управления учебным процессом, так и известных свободно распространяемых решений).

СОС включает как систему инструкций – подробное описание методов работы обучающегося и его шагов по изучению материалов курса, так и фиксацию результатов, достигнутых обучаемым. Обязательным условием обучения являются сетевые взаимодействия: видеоконференции, форумы, общение по e-mail и т.д.

В рамках модели студент взаимодействует с инструментальной средой ЭО, включающей в себя все компоненты LTSA. Прямым аналогом аудиторных занятий выступают вебинары, однако студентам (слушателям) предоставляются максимальные возможности по обучению в асинхронном режиме (просмотры записей лекций и вебинаров, связь через форумы или механизм on-line консультаций и т.п.). Взаимодействия обучающегося реализуются посредством инструментальной среды. Мобильность обучения повышается с использованием беспроводных сетей [9].

Рис. 1. Модель обучения в сетевой образовательной среде

Детализируя приведенную в [10] модель LTSA для представления СОС, необходимо выделить следующее.

1. Основным каналом доставки образовательного контента для обучаемых служит Интернет (Интранет).

2. Разработка и постоянная актуализация образовательного контента является необходимой, но очень трудоемкой и ресурсоемкой работой. Поэтому необходима постоянная работа по поддержке и синхронизации жизненных циклов (ЖЦ) специалистов, образовательных программ и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) [4, 13]. Особо актуальна такая синхронизация при реализации непрерывной подготовки специалистов в сфере инноваций из-за динамичности изменения условий внешней среды, требований к их подготовке, необходимости совершенствоваться в технике и технологиях, лежащих в основе новых инновационных продуктов. Трудоемкость разработки и сопровождения ЭОР может быть значительно снижена, если хранить не только готовые ресурсы, но и составляющие их образовательные объекты (ОО), комбинируя которые можно получить адаптированный под конкретную программу и контингент обучаемых ЭОР. Для поддержки ЖЦ ЭОР и ОО, особенно при их массовом производстве и использовании, возникает потребность в едином репозитарии с общей структурой метаописаний [5].

3. Сетевые взаимодействия обучаемого с преподавателем, где наряду с on-line средствами (вебинары, IP-телефония, чаты) используются эффективные технологии off-line режима, прежде всего электронная почта и электронные форумы.

4. Оценивание результатов обучения производится прежде всего с помощью Интернет-тестирования, фиксации промежуточных результатов работы учащихся с образовательными ресурсами в среде ЭО, а также использования рассмотренных в предыдущем пункте средств коммуникаций для контроля знаний.

5. Учет результатов образовательной деятельности в обязательном порядке ведется в электронной форме с возможностью формирования необходимых печатных отчетов.

Современные средства телекоммуникаций позволяют учебным, научным и производственным организациям легко координировать свою деятельность, реализовывать совместные образовательные программы, привлекать к сотрудничеству персонал и преподавателей друг друга. Статья 15 ФЗ-273 предусматривает что в реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой [1]. При этом данное положение предусматривает сетевую форму для любого вида образовательных программ, в том числе и дополнительного профессионального образования, что делает сетевую подготовку, в сочетании с ЭО и ДОТ, оптимальной для реализации непрерывного образования и консультирования.

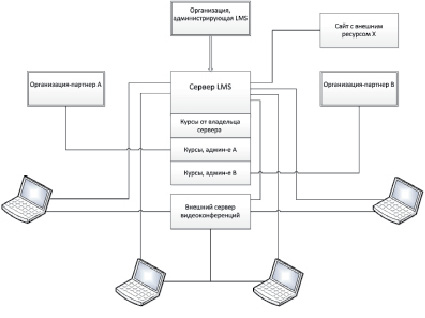

Необходимо отметить, что рассмотренная выше методология и модель СОС для непрерывной подготовки и консультирования специалистов в сфере инновационной деятельности является инвариантной относительно количества организаций, сотрудничающих в сфере реализации совместных сетевых программ. Предлагается следующая практическая реализация сетевого взаимодействия организаций, ведущих непрерывную подготовку специалистов на базе СОС. Осуществляется развертывание всех ресурсов и организация учебного процесса на базе системы управления учебным процессом (LMS – learning management system) одного из участников сетевого взаимодействия (как правило, вуза). В этом случае вуз, поддерживающий LMS, отвечает за развертывание и поддержку работы технических средств и программного обеспечения, их администрирование. Другим участникам преподавания в СОС предоставляется доступ на администрирование к отдельным курсам (модулям), в рамках которых они могут размещать свой учебный материал, тестовые материалы, вести обучающие форумы и т.д. Необходимо отметить, что современные LMS, например наиболее популярная в мире свободно распространяемая LMS с открытым кодом Moodle [8], позволяют использовать ЭОР, реализованные как в виде текста (гипертекста), так и интерактивные ресурсы любого формата. Все материалы курса, хранимые в системе, могут быть организованы с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. Таким образом, возможно размещение части материалов на внешних по отношению к серверу Moodle сайтах с обеспечением доступа к ним по гиперссылкам. Структура такой информационной среды приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура сетевой образовательной среды

Организация, администрирующая сервер LMS, размещает на нем свои учебные ресурсы, также предоставляет организациям-партнерам по сетевому учебному процессу права администрирования размещенных ими под управлением LMS учебных курсов. Ресурсы, входящие в состав учебных курсов, могут как непосредственно загружаться на сервер, так и быть доступными на внешних сайтах по гиперссылке (Сайт с внешним ресурсом Х). В общем случае, внешние сайты могут принадлежать:

– организациям, осуществляющим сетевой образовательный процесс и имеющим собственные курсы под управлением LMS;

– необразовательным организациям, заинтересованным в подготовке кадров в инновационной сфере (например, предприятия реального сектора экономики могут предоставить доступ к своим материалам для подготовки кадров для себя);

– сторонним организациям, предоставляющим интересные материалы в свободный доступ.

Развитая модульная архитектура позволяет легко расширять возможности Moodle сторонними разработчиками. Например, существенное расширение функциональных возможностей Moodle достигается за счёт интеграции подсистемы для организации вебинаров/вебконференций (например, «ВизардФорум»).

Предложенная структура СОС обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников, позволяет реализовывать как массовые, так и эксклюзивные программы обучения. Сервис консалтинга в области практической деятельности осуществляется через набор тематических форумов, которые могут быть реализованы как на базе LMS, так и вынесены на портал информационной среды сетевого взаимодействия вузов и реального сектора экономики.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-02-12021.

Рецензенты:

Бершадский А.М., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой САПР, Пензенский государственный университет, г. Пенза;

Фионова Л.Р., д.т.н., профессор, декан факультета вычислительной техники, Пензенский государственный университет, г. Пенза.

Работа поступила в редакцию 23.10.2014.