Важно понимание закономерностей цикличных изменений важнейших психофизиологических функций на каждом возрастном этапе у детей с сенсорными нарушениями для практики планирования педагогических и оздоровительно-коррекционных мероприятий [1, 3]. Эти изменения позволят объяснить адаптационно-компенсаторные механизмы нарушения сенсорных систем и разработать индивидуальные рекомендации для коррекции психофизического развития таких детей [2].

Учитывая необходимость поиска средств, способствующих гармоничному развитию и сохранению здоровья детей, в том числе с нарушением сенсорных систем, несомненно, актуальной является проблема изучения особенностей компенсаторных изменений психофизиологических функций на ранних этапах возрастного развития [5].

Целью работы является выявление закономерностей возрастного развития психофизиологических функций и возможности его коррекции у детей 4–7 лет с нарушениями зрительной и слуховой афферентации.

Материалы и методы исследования

В работе приводятся результаты обследования детей в возрасте от 4 до 10 лет. В каждой возрастной группе обследовали как здоровых детей, так и детей с депривацией зрения и слуха.

Для изучения влияния оздоровительной программы проводили обследования продольного характера. Наблюдали 6 групп детей, согласно стажу их занятий по программе психофизического оздоровления: 1 группа – занимающиеся с 4-х лет; 2 группа – с 5-и лет; 3 группа – с 6-и лет; 4 группа – с 7-ми лет; 5 группа – с 8-ми лет; 6 группа – с 9-летнего возраста. В качестве контрольных данных анализировали показатели первого обследования испытуемых с сенсорными нарушениями, до момента которого дети разного возраста, находящиеся в детском учреждении, ранее не занимались по оздоровительной программе.

Среди испытуемых с нарушением зрения значительную часть в структуре глазной патологии занимали аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), многие дети страдали косоглазием, амблиопией. У испытуемых с нарушением слуха преобладала нейросенсорная тугоухость III и IV степени. Подавляющее большинство форм нарушений сенсорных систем являлось врожденными.

Для изучения психофизиологических функций были использованы морфофункциональные, физиологические и психофизиологические методы исследования.

После проведенных исследований была разработана и внедрена коррекционно-оздоровительная программа.

Коррекционно-оздоровительная программа направлена на укрепление здоровья, коррекцию нарушенных функций и снижение напряжения центральных механизмов регуляции у детей дошкольного и младшего школьного возраста с сенсорными нарушениями.

Основными задачами программы являются: оздоровительные (сохранение и укрепление здоровья детей; повышение показателей физического развития; снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями; укрепление и повышение иммунитета), образовательные (формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; развитие двигательных качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, подвижности в суставах, ловкости и выносливости; развитие психофизических качеств: сенсомоторики, воображения, способности к саморегуляции), воспитательные (воспитание эмоционально-положительного отношения и устойчивого интереса к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности; воспитание дисциплинированности, навыков самоорганизации, смелости, отзывчивости, доброжелательного отношения к товарищам; воспитание чувства уверенности в себе) и коррекционные (коррекция физического развития, опорно-двигательного аппарата, нарушений зрительного анализатора [4], снижение напряжения центральных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы, нормализация психоэмоционального состояния [6], активизация скрытых оздоровительных возможностей подсознания ребенка при помощи психофизической регуляции и саморегуляции).

Коррекционно-оздоровительная программа включает следующие направления:

- Физическое воспитание.

- Дыхательные упражнения.

- Элементы Хатха-йоги.

- Точечный массаж и самомассаж по А.А. Уманской.

- Закаливающие процедуры.

- Пальчиковая гимнастика по Э.Я. Степаненковой.

- Курсы классического массажа.

- Комплекс специальных упражнений для глаз.

- Психофизические упражнения на релаксацию по программе Т.В. Поповой.

- Дополнительные творческие занятия в сопровождении классической музыки и детских песен из мультипликационных фильмов.

Таким образом, при разработке коррекционно-оздоровительной программы были учтены возрастные особенности психофизиологических функций детей с сенсорными нарушениями, и, кроме общеоздоровительных, использованы средства сенсорного обогащения, а также средства, направленные на снижение уровня напряжения адаптационных процессов.

Результаты исследования и их обсуждение

При сравнении разных возрастных групп, которые в течение определенного времени (от 1 до 6 лет) занимались по программе психофизического оздоровления и коррекции, с их сверстниками, которые на момент обследования не занимались по этой программе (контрольные группы), были выявлены определенные различия. Так, у здоровых 5-летних детей, которые занимались по программе с 4-х лет, то есть 1 год, показатели координации движений у девочек были выше, а у мальчиков ниже, по сравнению с контрольной группой, так же как и показатели точности воспроизведения временных минутных интервалов. Показатели подвижности нервных процессов у всех занимающихся детей улучшились, а показатели утомляемости у мальчиков несколько снизились, а у девочек – повысились.

У детей с сенсорными нарушениями показатели координации движений у занимающихся детей были выше, по сравнению с контрольной группой. Показатели точности отсчета временных интервалов, так же как и показатели подвижности нервных процессов улучшились, по сравнению с контролем, за исключением девочек с нарушением зрения и мальчиков с нарушением слуха. Утомляемость у детей с нарушением зрения в группе наблюдения увеличилась, а у детей с нарушением слуха – значительно снизилась.

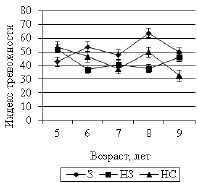

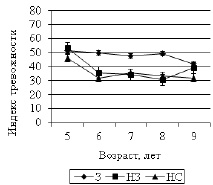

В результате исследования личностной тревожности у детей, занимающихся по программе психофизического оздоровления, выявлены следующие особенности. Так, у здоровых мальчиков и мальчиков с нарушением зрения, занимающихся в течение года по программе, отмечается увеличение индекса тревожности, по сравнению с контрольной группой. У девочек с нарушением слуха показатель индекса тревожности не изменился, по сравнению с контролем. У остальных детей с сенсорными нарушениями уровень тревожности снизился (рисунок).

У здоровых детей 6 лет, занимающихся по оздоровительной программе 2 года, показатели кинематометрии и хронометрии у мальчиков снизились, а у девочек стали выше. Подвижность нервных процессов в группе наблюдения была выше, а утомляемость ниже, чем в контрольной группе.

У детей с сенсорными нарушениями, по сравнению с контрольной группой, показатели координации были выше, а показатели хронометрии ниже, особенно у детей с нарушением зрения. Показатели подвижности нервных процессов и утомляемости у всех детей были выше, за исключением мальчиков с нарушением зрения, у которых утомляемость была ниже в группах наблюдения.

Уровень тревожности у здоровых детей и у всех детей с сенсорными нарушениями, занимающихся по программе в течение 2-х лет, снизился, но в большей степени у детей с нарушением слуха (рисунок).

Результаты исследования тактильной чувствительности кожи фаланг пальцев рук ладонной поверхности у здоровых детей 4–6 лет, занимающихся по программе психофизического оздоровления, показали, что данный показатель стал выше, по сравнению с контрольной группой. У детей с нарушением зрения данный показатель был выше, чем у детей с нарушением слуха, за исключением маль чиков 6 лет.

Показатели индекса тревожности у мальчиков до и после внедрения оздоровительной программы: слева – показатели до внедрения, справа – после внедрения программы

Порог тактильной чувствительности кожи предплечья у здоровых девочек, как и в контрольной группе, сохранился на низком уровне.

У здоровых детей 7 лет, занимающихся по программе психофизического оздоровления 3 года, показатели кинематометрии в группе наблюдения были ниже, а показатели хронометрии – выше, чем в контрольной группе. Подвижность нервных процессов практически не отличалась у мальчиков, а у девочек – была выше. На этом фоне утомляемость снизилась, у мальчиков значительно, а у девочек – в меньшей степени.

У детей с нарушением зрения показатели координации движений и точности воспроизведения временных интервалов были выше, особенно у детей с нарушением, по сравнению с контролем. Подвижность нервных процессов у всех детей из групп наблюдения была выше, за исключением девочек с нарушением зрения. Показатели утомляемости у мальчиков с сенсорными нарушениями были ниже, а у девочек несколько выше, по сравнению с контрольной группой.

Индекс тревожности у здоровых детей, занимающихся 3 года по программе, не изменился, а у девочек выявлена тенденция к увеличению. У детей с сенсорными нарушениями индекс тревожности снизился.

У здоровых детей 10 лет, занимающихся по программе психофизического оздоровления 6 лет, показатели координации движений и воспроизведения временных промежутков стали выше, особенно у девочек. Судя по знаку показателя хронометрии, у детей с нарушением зрения, стали преобладать процессы возбуждения. По движность нервных процессов, так же как и утомляемость у мальчиков были ниже, а у девочек – выше, чем в контрольной группе.

У детей с сенсорными нарушениями координация движений повысилась, за исключением девочек с нарушением зрения, у которых данный показатель стал ниже в группе наблюдения. Показатели хронометрии также возросли, а у мальчиков с нарушением зрения стали преобладать процессы возбуждения. Показатели подвижности нервных процессов у девочек с нарушением слуха снизились, а у остальных детей с сенсорными нарушениями стали выше, чем в контрольной группе. Утомляемость у всех детей с сенсорными нарушениями была ниже в группе наблюдения.

Индекс тревожности у здоровых детей и детей с сенсорными нарушениями, занимающихся в течение 6 лет по коррекционно-оздоровительной программе, снизился, по сравнению с контрольной группой.

В младшем школьном возрасте результаты исследования тактильной чувствительности кожи фаланг пальцев рук ладонной поверхности у здоровых детей, занимающихся по программе психофизического оздоровления показали, что значения порога тактильной чувствительности стали ниже, по сравнению с контрольной группой. У детей с нарушением зрения порог тактильной чувствительности сохраняется на низком уровне по сравнению с детьми с нарушением слуха, но в абсолютных цифрах данный показатель выше, чем в контрольной группе.

После проведенной оздоровительно-коррекционной работы врачей-офтальмологов и сурдологов мы получили следующие результаты. Показатели остроты зрения у детей дошкольного и младшего школьного возраста несколько улучшились. Так, среди здоровых дошкольников показатель слабой степени миопии снизился до 3 % (9 % – до внедрения программы). У здоровых школьников показатель остроты зрения 1,0 увеличился до 84 %.

У детей с нарушениями слуха также отмечалось улучшение слухового восприятия, по данным сурдологов.

Лонгитудинальные исследования психофизического состояния детей с различным уровнем эмоционального реагирования в течение 5 лет внедрения коррекционно оздоровительной программы свидетельствуют о благоприятном эффекте на психофизическое развитие этих детей. Так, после внедрения программы психофизического оздоровления у детей с пониженным эмоциональным реагированием отмечалось увеличение подвижности нервных процессов, уменьшение утомляемости и систолического артериального давления. У детей с гиперэмоциональным реагированием показатели индекса напряжения приблизились по значению к среднему показателю по группе, утомляемость по теппинг-тесту снизилась, а показатели координации движений и точности отсчета временных интервалов изменились по-разному. Так, у мальчиков с нарушением зрения улучшились до высокой степени точности, а у девочек с нарушением слуха – ухудшились.

После занятий по программе оздоровления и коррекции дети стали уверены в своих силах, испытывали радость от положительного результата выполнения упражнений. Дети с удовольствием посещали сеансы психофизических упражнений, после них улучшалось настроение, активность, самочувствие. На этом фоне у детей всех возрастных групп увеличился уровень успеваемости, особенно у детей с нарушением зрения.

После занятий по программе оздоровления и коррекции время выполнения задания на корректурную пробу у детей 7–8 лет в среднем по группам практически одинаковое, однако, количество ошибок у детей с нарушением слуха несколько выше, чем у других детей.

У здоровых детей выявлена положительная корреляция между успеваемостью и наличием ошибок в корректурной пробе.

У детей с сенсорными нарушениями отмечена отрицательная корреляционная зависимость между показателями успеваемости и временем выполнения корректурной пробы.

Факторный анализ показал, что у здоровых детей успеваемость связана с количеством ошибок во всех пробах, а у детей с сенсорными нарушениями, как с наличием ошибок, так и с временными показателями корректурной пробы. Это говорит о различиях в мыслительных процессах у испытуемых разных групп.

После внедрения коррекционно-оздоровительной программы в характере гетерохронных изменений психофизиологических функций произошли некоторые изменения. В целом у всех испытуемых при сохранении общей неравномерности произошло сглаживание отклонений от «вектора возрастного развития» тех функций, где эти колебания были наибольшими.

Таким образом, лонгитудинальные исследования основных функциональных систем организма у детей 4–10 лет с сенсорными нарушениями позволили раскрыть основные закономерности гетерохронного развития психофизиологических функций. К этим закономерностям относятся выраженные в той или иной мере на каждом возрастном этапе усиление или торможение отдельных функций, а также высокая степень функционального напряжения, как «платы за адаптацию».

Систематизация этих фактов привела к разработке схемы адаптационных изменений на каждом возрастном этапе, которая составила основу программы психофизического оздоровления и коррекции. Средства, включенные нами в программу, направлены на коррекцию функционального состояния, как центральной нервной системы, так и сердечно-сосудистой и физического развития. Внедрение программы показало, что у подавляющего большинства обследованных детей отмечено улучшение психофизического, эмоционального состояния и здоровья.

Рецензенты:

Быков Е.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и физической реабилитации, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск;

Попова Т.В., д.б.н., профессор кафедры предпринимательства и менеджмента, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), г. Челябинск.

Работа поступила в редакцию 04.09.2014