Нейросифилис (luesnervosa, neurolues – лат.) – сифилитическое поражение нервной системы, вызываемое инвазией бледной трепонемы (Treponema Pallidum) в организм плода (при врожденном сифилисе) или взрослого человека (приобретенный сифилис) с последующим вторичным поражением центральной и/или периферической нервной системы [12].

В последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению заболеваемости сифилисом, тем не менее отмечается рост случаев регистрации нейросифилиса в Российской Федерации [4].

По мнению многих исследователей, Tr. pallidum проникают в нервную систему уже на самых ранних стадиях сифилиса [13–15], вызывая мезенхимный нейросифилис (специфическое поражение мозговых оболочек и сосудов), а поздние стадии характеризуются поражением паренхимы нервной системы [6]. Тем не менее на данный момент не существует ни клинических, ни лабораторных критериев, которые могли бы позволить различить отдельные клинические формы заболевания при жизни пациентов. В настоящее время решающую роль в диагностике нейросифилиса играет исследование спинномозговой жидкости (СМЖ). Диагноз нейросифилиса с симптомами устанавливается на основании комбинации результатов серологических тестов и изменений в составе СМЖ числа клеток и уровня белка в сочетании с клиническими проявлениями, скрытого – на основании результатов исследования СМЖ [7].

Учитывая факты преобладания в структуре современного нейросифилиса асимптомных форм и отсутствия абсолютной точности лабораторных методов диагностики нейросифилиса, приобретают актуальность дополнительные инструментальные методы исследования. Одним из таких методов является ультразвуковая допплерография (УЗДГ). УЗДГ позволяет объективизировать недостаточность кровообращения в церебральных сосудах. Полная безвредность и безопасность метода позволяют применять его не только для первичной диагностики, но и для динамического наблюдения и оценки эффективности лечения [6].

В последнее время появляются работы, указывающие на наличие недостаточности мозгового кровообращения при разных формах сифилиса [1–3, 5, 8–11]. Тем не менее остается малоизученной роль цереброваскулярных нарушений в развитии нейросифилиса, не существует принципов прижизненной диагностики сифилитического васкулита.

Цель исследования – изучить состояние церебральной гемодинамики у пациентов с ранним и поздним нейросифилисом.

Материалы и методы исследования

Нами было обследовано 88 больных ранним (РН) и поздним нейросифилисом (ПН) (53 мужчины и 35 женщин), возраст 18–55 лет, средний возраст 40,3 лет. Из них 44 (50 %) пациентам был поставлен диагноз РН, 44 (50 %) – ПН.

В 1 группу вошли пациенты с РН. Во 2 группу – пациенты с ПН. В 3 группу контроля – 30 добровольцев, считающих себя здоровыми и не страдающих какими-либо хроническими заболеваниями. К РН мы относили специфическую неврологическую патологию, развившуюся до 5 лет от начала заболевания, к ПН – после 5 лет от начала заболевания. Диагноз нейросифилиса (НС) у всех пациентов подтвержден серологическими тестами с ликвором (МР, ИФА, РПГА, РИФц) и ликворограммой (белок, цитоз).

Для оценки мозгового кровотока у этих пациентов проводилось допплерографическое исследование в среднемозговых артериях (СМА) на ультразвуковом диагностическом аппарате «Sonara» фирмы ViasysHealthcare (США) при помощи датчика с частотой 2 МГц. Параметры регистрировались в покое и при проведении функциональных проб. Функциональные пробы выполнялись в строгой последовательности: гиперкапническая проба, гипокапническая проба. Гиперкапническая проба использовалась для оценки дилятаторной реактивности церебральных сосудов к CO2. Гипокапническая проба использовалась для оценки констрикторной реактивности церебральных сосудов в ответ на возникшую гипокапнию.

В СМА регистрировали автоматически на «замороженном» экране следующие показатели гемодинамики: пиковую систолическую скорость кровотока (Vs, см/с), конечную диастолическую скорость кровотока (Vd, см/с), среднюю скорость кровотока (Vm, см/с), индекс периферического сопротивления (RI), систоло-диастолический коэффициент Стюарта (S/D). Рассчитывались коэффициент асимметрии (KA), индекс вазомоторной реактивности (ИВМР), коэффициент реактивности на гиперкапническую пробу (Kp+), коэффициент реактивности на гипокапническую пробу (Kp–).

Результаты исследования и их обсуждение

Скоростные показатели кровотока в церебральных сосудах больных нейросифилисом

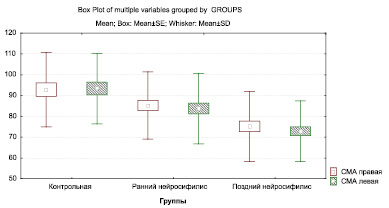

В контрольной группе скоростные показатели кровотока в церебральных сосудах и коэффициент межполушарной асимметрии линейной скорости кровотока (КА) были в пределах возрастной нормы (рис. 1).

Рис. 1. Пиковая систолическая скорость кровотока у больных нейросифилисом

При оценке скоростных характеристик потока крови в СМА в группе раннего нейросифилиса отмечалось снижение всех скоростных показателей ЛСК: систолической – на10 %, средней – на 13 %, диастолической – на 21 %. Коэффициент межполушарной асимметрии линейной скорости кровотока (КА) был в пределах нормы и составил 6,4 ± 0,7 %.

В группе позднего нейросифилиса отмечалось более значительное снижении ЛСК: систолической – на 22 %, средней – на 18 %, диастолической – на 32 %. КА был в пределах нормы и составил 5,5 ± 0,6 % (табл. 1).

Таблица 1

Состояние ЛСК у больных нейросифилисом

|

Группа |

Правая СМА |

Левая СМА |

KA, % |

||||

|

Vs |

Vd |

Vm |

Vs |

Vd |

Vm |

||

|

КГ |

92,9 ± 3,3 |

44,8 ± 2,1 |

58,3 ± 1,9 |

93,4 ± 3,1 |

42,8 ± 2,0 |

58,0 ± 2,0 |

4,9 ± 0,9 |

|

РН |

85,2 ± 2,4 |

35,5 ± 1,3** |

51,4 ± 1,5*** |

83,8 ± 2,5* |

34,9 ± 1,3*** |

50,5 ± 1,7** |

6,4 ± 0,7 |

|

ПН |

75,2 ± 2,5*** |

30,6 ± 1,4*** |

48,2 ± 1,7*** |

72,9 ± 2,2*** |

29,9 ± 1,3*** |

47,7 ± 1,7*** |

5,5 ± 0,6 |

Примечание: различия достоверны относительно контрольной группы: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001.

Межгрупповые различия по всем параметрам ЛСК за исключением КА были достоверны (p < 0,001 по Mann‒Whitney).

Состояние регионального периферического сосудистого сопротивления у больных нейросифилисом

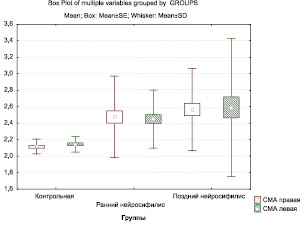

Состояние регионального периферического сопротивления у больных нейросифилисом, которое отражает состояние тонуса резистивных сосудов пиально-капиллярной сосудистой стенки и стенок мелких артерий, оценивалось с помощью индекса сопротивления Пурсело (RI) и систоло-диастолического индекса Стюарта (S/D).

При оценке регионального периферического сопротивления в СМА в группе раннего нейросифилиса отмечалось повышение индексов RI на 18 %, и S/D на 17 % по сравнению с контрольной группой (рис. 2).

Рис. 2. Систоло-диастолический коэффициент у больных нейросифилисом

В группе позднего нейросифилиса отмечалось более значительное повышение индексов RIна 22 % и S/D на 21 % (табл. 2). Межгрупповые различия по параметрам RI и S/D были достоверны (p < 0,05 по Mann‒Whitney).

Таблица 2

Состояние периферического сопротивления у больных НС

|

Группа |

RI |

S/D |

||

|

Правая СМА |

Левая СМА |

Правая СМА |

Левая СМА |

|

|

Контрольная |

0,55 ± 0,03 |

0,54 ± 0,03 |

2,11 ± 0,02 |

2,14 ± 0,02 |

|

РН |

0,65 ± 0,01* |

0,64 ± 0,01*** |

2,47 ± 0,07*** |

2,45 ± 0,05*** |

|

ПН |

0,67 ± 0,01** |

0,66 ± 0,08*** |

2,56 ± 0,07*** |

2,59 ± 0,01** |

Примечание: различия достоверны относительно контрольной группы: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001.

Цереброваскулярный резерв мозгового кровообращения у больных нейросифилисом

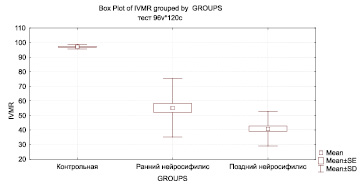

Состояние цереброваскулярного резерва в контрольной группе в бассейнах СМА было в пределах нормы.

У больных ранним нейросифилисом в бассейнах СМА отмечалось снижение реактивности на гиперкапническую пробу на13 %, гипокапническую ‒ на 26 %.

У больных поздним нейросифилисом в бассейнах СМА отмечалось снижение реактивности на гиперкапническую пробу на 23 %, гипокапническую ‒ на 46 % (табл. 3).

Для оценки колебания линейной скорости кровотока от минимальных на фоне гипокапнии до максимальных на фоне гиперкапнии, которые отражают ширину гомеостатического диапазона, использовался индекс вазомоторной реактивности.

ИВМР в контрольной группе был в пределах нормы. ИВМР у больных с ранним нейросифилисом оказался снижен на 43 %. ИВМР у больных с поздним нейросифилисом был снижен на 58 % (рис. 3).

Рис. 3. Индекс вазомоторной реактивности у больных нейросифилисом

Таблица 3

Состояние индексов ИВМР, Kp+ и Kp– у больных нейросифилисом

|

Группа |

СМА |

||

|

Kp+ |

Kp- |

ИВМР |

|

|

Контрольная |

1,44 ± 0,004 |

0,55 ± 0,002 |

97,13 ± 0,28 |

|

Ранний нейросифилис |

1,25 ± 0,013*** |

0,41 ± 0,01*** |

55,14 ± 3,02*** |

|

Поздний нейросифилис |

1,11 ± 0,013*** |

0,29 ± 0,014*** |

40,84 ± 1,79*** |

Примечание: различия достоверны относительно контрольной группы: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001.

Выводы

В результате исследования скоростных показателей кровотока в церебральных сосудах у больных нейросифилисом было обнаружено снижение скоростных характеристик ЛСК (пиковой, средней, диастолической скоростей кровотока). Наиболее выраженные изменения определялись в группе позднего нейросифилиса. Гемодинамически значимой асимметрии мозгового кровотока ни в одной группе обнаружено не было.

Состояние регионального периферического сосудистого сопротивления у больных нейросифилисом характеризовалось снижением упруго-эластических свойств артерий за счет повышения индексов S/D и RI.

В результате проведенных гипер- и гипокапнических функциональных проб обнаружено снижение реактивности церебральных артерий.

Полученные нами результаты согласуются с данными Самцова А.М. и Одинак О.М. (1998), которые сообщали о гемоциркуляторных нарушениях у больных ранними формами сифилиса. Эти нарушения были обусловлены, по-мнению авторов, воспалительным повреждением сосудистой стенки мозговых артерий инфекционно-аллергического генеза и нарушением регуляции тонуса сосудов со стороны автономной нервной системы, формирующееся вследствие действия цитокинов на диэнцефальные структуры.

Таким образом, проведенное исследование доказывает существование нарушений мозговой гемодинамики у больных нейросифилисом. Ультразвуковая допплерография позволяет объективизировать нарушения мозгового кровообращения у больных нейросифилисом и осуществлять мониторинг состояния сосудистой системы в ходе лечения.

Рецензенты:

Корнишева В.Г., д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии, ГОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, НИИ Медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, г. Санкт-Петербург;

Данилов С.И., д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии, ГОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 30.11.2013.