Введение

Хаотизация внешней и внутренней среды порождает множество рисков, предусмотреть возникновение и влияние которых для менеджмента предприятий невозможно. Причем неопределенность нарастает буквально во всех сферах социальной и экономической жизни: финансах, демографии, образовании, торговле, межгосударственном взаимодействии. Существующие механизмы риск-менеджмента не предназначены для работы в условиях перманентно существующего риск-шума. В предполагаемых условиях можно выделить целый класс рисков, названных авторами пандеорисками, которые имеют экспоненциальную генетику роста, а стандартная реакция компаний на подобные риски оказывается слишком запоздалой для эффективного противодействия им. Подобный характер развития внешней среды ведения промышленного бизнеса нередко несет весьма неоднозначные и зачастую негативные последствия не только для отдельных предприятий, но и целых отраслей и экономики в целом.

В этой связи, учитывая методологическую недостаточность существующих в настоящее время методик оперативного контроллинга в риск-менеджменте и ограниченность риск-факторов в принятых нормативных документах, возникла насущная потребность оперативной оценки поведения ключевых рисков бизнес-системы в динамике ее развития, что, в свою очередь, предопределило цель настоящей работы.

Цель исследования заключается в разработке математической модели механизма оценки «хрупкости» ключевых ресурсных показателей предприятия при воздействии на них внешних риск-факторов любой природы.

Материал и методы исследований.

Риски корпоративной среды

Корпоративная культура предприятий в условиях тектонических сдвигов в социуме и перехода на новый экономический уклад переживает серьезные трансформации [1, с. 10]. На эти процессы оказывают влияние и технологические изменения, и демографическая ситуация, и дефицит кадров и другие процессы в обществе. Многие ученые характеризуют данные явления как нарастание глобальных хаотических процессов. Социологические исследования последних лет убедительно доказывают, что источником рисков является не какая-то потусторонняя внешняя среда, а непосредственно само общество [2]. И деятельность этого общества рисков, по сути, бесперспективна, поскольку она порождает решения, также порождающие риски [3; 4]. Нельзя не отметить и тот факт, что механизм негативного воздействия рисков в своей основе синергетичен, и учесть на практике вклад отдельных составляющих в принципе не представляется возможным.

Непредсказуемость и неопределенность, в свою очередь, являются генератором рисков, слабо подверженных анализу с позиций устоявшихся методик и механизмов риск-менеджмента. Подобное поведение риск-среды мировой глобальной экономики диктует необходимость изменения существующих подходов к восприятию риск-факторов и управленческой реакции на них. Также рассматриваемая среда отличается выраженной асимметрией, что проявляется в практическом отсутствии взаимной компенсации различных рисков, другими словами, риск-среда работает однонаправленно.

Характерной тенденцией становится появление таких риск-факторов, названных авторами пандеорисками (лат. Pandeo – всеобъемлющий, охватывающий все бизнес-процессы), которые отличаются развитием негативного влияния в геометрической прогрессии. В медицине данное явление известно с давних времен – это эпидемии и пандемии, порожденные отдельными видами вирусов. В экономике данные явления порождают «черных лебедей», когда, казалось бы, незначительное явление оказывается триггером, вызывающим обрушение целых отраслей или национальных экономик. Роль пандеорисков в качестве причин банкротств выявить крайне сложно, но динамика роста финансовой несостоятельности косвенно указывает на определенную долю «неожиданности» негативных последствий причин различной природы, влияющих на невозможность продолжение деятельности предприятия.

Для РФ косвенным подтверждением этого предположения является нарастание на 53,2% количества сообщений об открытии конкурсного производства юрлиц в 2023-2024 гг. Как отмечается в [5], ФНС РФ стала более активно инициировать процедуры банкротства, увеличив долю инициированных процедур в 2024 году с 14,3% до 24,3%.

Влияние корпоративной культуры на бизнес-успешность отдельных предприятий хоть и отмечается в целом ряде изданий, но по-настоящему определяется как основа успешности компании на рынке, пожалуй, лишь у основателя производственной системы Тойота Т. Оно [6, с. 84]. Родоначальник японской промышленной революции Э. Деминг также отмечал в [7, с. 301] ключевую роль корпоративной культуры в решении проблемы низкой производительности. Тем не менее никто не оспаривает факт влияния корпоративной культуры абсолютно на все бизнес-процессы предприятия [8]. И, как следствие этого, риски корпоративной культуры в равной мере относятся к механизмам экосистемы компании. К числу таких факторов можно отнести:

- волатильность финансовых потоков предприятия;

- повышение текучести кадров;

- изменение структуры мотивационных доминант;

- потеря компетентности и снижение квалификации работников;

- деградация технологической и производственной дисциплины;

- нестабильность качества продукции;

- другие факторы.

Стандарт FERMA (Federation of Risk Management Association) [9] по управлению рисками, действующий в ЕС, предусматривает следующий алгоритм действий:

1. Диагностика рисков.

1.1. Анализ рисков (идентификация и описание рисков).

1.2. Расчет вероятности и последствий рисков.

1.3. Оценка рисков.

2. Отчет о рисках.

2.1. Разработка мероприятий по управлению рисками.

3. Программа управления рисками.

Таким образом, существующая методология риск-менеджмента предусматривает идентификацию риск-факторов и плановую работу по предотвращению возможного ущерба от наступления соответствующих негативных событий. Синергетический эффект от проявления ряда незначительных риск-факторов получил наименование «Швейцарский сыр», констатируя аналогию между дырками в молочном продукте с прорехами в системе корпоративного управления рисками [10, с. 21]. Следуя этому сопоставлению, приходится признать, что размер «дырок» в этом «сыре» многократно превосходит размер сырной головки.

Но, как отмечал Н. Талеб в своей книге «Черный лебедь», человеческого природного воображения явно недостаточно для того, чтобы представить, что может произойти в реальной жизни [11, с. 226]. Еще более непредсказуема природа взаимного влияния рисков различной природы в условиях динамической взаимосвязи.

Риск-шум

Стратегии «управляемого хаоса», распространяемые на область экономики, демонстрируют трансформацию базовых принципов «рискового управления» и переводят его в область синергетического подхода к динамическим, вариативно связанным социально-экономическим системам. Синергетический подход к изучению рисков демонстрирует, что управление рисками требует иного понимания проблемы на методологическом уровне. Этот процесс выходит за грань статистических, математических и рациональных методов измерения или расчетов [4; 12].

Как отмечалось выше, нарастание неопределенности вызывает генерацию случайных риск-факторов, не учтенных в процессе планирования и не отраженных в риск-матрице предприятия. Таким образом, петли отрицательной обратной связи, регламентно включающиеся для противодействия инцидентам и недопущению их перерастания в кризисную ситуацию, попросту отсутствуют в самой структуре существующего менеджмента управления рисками. Риск-фактор оказывается предоставлен сам себе. И здесь последствия во многом обусловлены его поведением, характером его последующего развития. Деннис Шервуд в своей книге «Видеть лес за деревьями» замечает, что характерным поведением систем с положительной обратной связью является экспоненциальный рост, который, начинаясь едва заметно, внезапно превращается в лавину [13, с. 102]. Вопрос лишь в том, какой конкретно риск-фактор из потока риск-шума попадет в благоприятные для своего пандемийного развития условия.

Результаты исследования и их обсуждение

Хрупкое подвержено разрушению [11, с. 74]. Фактическую невозможность управлять всеми рисками отмечает Н. Талеб в другой своей книге «Антихрупкость» [11, с. 360]. Вместо расчета вероятности наступления риска (ничтожно малой в случае «Черного лебедя») Н. Талеб предлагает оперировать расчетными показателями «хрупкости» и «антихрупкости», показывающими поведение системы при воздействии явлений различной природы. Причем «хрупкость» указывает на вероятность урона для расчетного параметра, «антихрупкость» – на определенную выгоду для него.

Суть математических рассуждений заключается в следующем.

Для оценки эффектов второго порядка и хрупкости модели авторы используют функцию f:

, (1)

, (1)

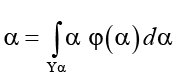

где α – это средняя ожидаемая вводимая переменная.

Пусть φ – это распределение α в области Yα:

(2)

(2)

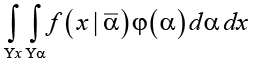

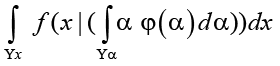

Далее необходимо оценить функцию на возможность склонности к хрупкости. Однако тот факт, что параметр α явно не определен, поскольку имеется только его оценка, может очень сильно повлиять на точность результата, если начать изменять этот параметр внутри интеграла. Т.е., другими словами, параметр, который, по предположению, был фиксирован, на самом деле является стохастизированным. Соответственно, можно легко измерить склонность к выпуклости функции (хрупкости) как разницу между:

а) значением функции f, интегрированной в области потенциальных значений α;

б) значением функции f для единственного значения α, которое является его средним значением.

Следовательно, склонность к выпуклости (хрупкости) ωA – это разница между двумя частями неравенства Йенсена и соответствует дивергенции Брегмана [14]:

ωA ≡  –

–

–  (3)

(3)

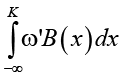

Хрупкость – это выпуклость функции в промежутке до К. Отсюда следует, что неучтенная хрупкость ωВ оценивается путем сравнения двух интегралов, взятых в промежутке до К, чтобы выявить эффект левого хвоста.

Соответственно, в свою очередь, антихрупкость ωС представляет собой интеграл, просчитанный на промежутке К до бесконечности.

Возможно изучить ωВ путем точечных оценок для Х ≤ К, в итоге получая:

ωВ(К) =  (4)

(4)

Таким образом, формируется эвристическое правило распознавания хрупкости, в частности, если ω'B не меняет знак для Х ≤ К, то ωВ(К) будет иметь тот же знак.

Распознать хрупкость можно по поведению в хвостах, для чего следует проверить функцию ωВ(К) для любого Х.

Таким образом, вместо того чтобы пытаться рассчитать или предусмотреть вероятность наступления редкого события, возможно изменить саму систему, делая её «антихрупкой» или неуязвимой к целому классу риск-факторов для ключевых ресурсов предприятия.

Необходимо отметить, что существующий математический аппарат искусственного интеллекта нечеткой логики [15] в состоянии осуществлять контроллинг «хрупкости» ключевых ресурсов предприятия на основе существующей регламентной финансовой и статистической отчетности предприятия.

Заключение

Предложенная авторами методика позволяет качественно оценить поведение ресурса с позиции «риск-иммунитета», прогнозируя его поведение при риск-воздействии: повышение сопротивляемости риску; индифферентное поведение либо разрушение. Кроме того, необходимо отметить, что представленный в данной статье авторский подход обладает высокой практической значимостью, поскольку изначально, на этапе постановки задачи, предусматривалась возможность его интеграции в существующий аппарат бухгалтерской и статистической отчетности.

Практическая апробация предложенной методики реализуется в настоящее время на основе исследования поведения ресурса «Эффективность кадров» на предмет «хрупкости/антихрупкости» на примере ряда крупных машиностроительных предприятий г. Екатеринбурга. Однако оценка и анализ результатов апробации не являются целью данной статьи. Данная статья носит теоретический постановочный характер, а результаты практической апробации авторы планируют представить впоследствии после её завершения и обобщения полученных результатов.

В этой связи закономерным итогом развития российской модели корпоративной культуры стал сценарий быстрого устранения фактически возникших кризисных ситуаций, пока они не перешли в стадию катастрофы. Сложившаяся российская управленческая ментальность «тушения пожаров» предполагает самоотверженность и трудовой героизм отдельных сотрудников, отвергая в своей основе научно-методический подход к прогнозированию и управлению рисками. Подобный базис отечественной корпоративной культуры несёт в себе дополнительные негативные факторы, угрожающие возникновению кризисных явлений в различных бизнес-процессах предприятий. Причем это высоковероятно при любой природе трансформации корпоративной культуры – как внутренней, так и внешней.

В то же время использование подхода перманентной оценки «хрупкости» ключевых ресурсов предприятия при разработке стратегических планов его развития позволяет своевременно внести необходимые коррективы в ресурсные стратегии и, как следствие, трансформировать корпоративную культуру в благоприятном направлении.

Внедрение системы контроллинга «хрупкости», наряду с управленческим, статистическим учетом, системой сбалансированных показателей с использованием элементов искусственного интеллекта нечеткой логики, позволит качественно изменить систему риск-менеджмента отечественных предприятий.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Часовских В.П., Стариков Е.Н., Клейн Н.В., Воробьев В.И. ПАНДЕОРИСКИ БИЗНЕС-СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ // Фундаментальные исследования. 2025. № 10. С. 108-112;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=43923 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.43923