Введение

Снижение межрегиональных диспропорций остается ключевой целью социально-экономической политики. В условиях третьей волны цифровизации – перехода от точечных автоматизаций к сквозным платформенным решениям и управлению на основе данных – цифровые технологии рассматриваются как инструмент территориального выравнивания. Их теоретический канал воздействия двойственен. С одной стороны, эффекты масштаба и концентрации знаний могут усиливать асимметрии, аккумулируя выгоды в крупных центрах. С другой – цифровые сервисы снижают транзакционные издержки доступа к государственным, медицинским и образовательным услугам, сокращают пространственные барьеры, повышают продуктивность и прозрачность управления в периферийных территориях.

Уральский федеральный округ представляет собой показательный полигон для оценки этих эффектов. Здесь сочетаются индустриальные регионы с развитой добычей и переработкой, крупные городские агломерации и северные территории с низкой плотностью населения. Неоднородность инфраструктуры связи и кадровых компетенций дополняется институциональными различиями в управленческой практике. В этих условиях выбор стратегий цифровой трансформации – от массовой оцифровки государственных услуг до внедрения искусственного интеллекта в медицине и промышленности, а также развитие «умного города» – способен менять географию доступа к качественным сервисам и возможностям занятости. Однако цифровизация не равнозначна автоматическому выравниванию. Требуются инфраструктурные предпосылки (связь, дата-центры, совместимые реестры), институциональная интеграция (сквозная идентификация, межведомственное взаимодействие, юридическая значимость электронных действий), управленческие компетенции и устойчивое финансирование. В противном случае возникает риск «витринной» цифровизации, когда внедрение не превращается в устойчивые эффекты, а цифровые разрывы дополняют традиционные территориальные различия.

М. Trofymenko, О. Bulatova, А. Trofymenko и О. Vyshniakov показывают, что технологические инновации порождают не только рост производительности, но и новые формы неравенства; авторы подчеркивают важность институциональных механизмов, амортизирующих асимметрии [1]. В. Havryliuk, А. Hromyk, И. Semenets, Т. Pylypiuk, Р. Motsyk и А. Kostyakova, анализируя цифровизацию территориально-экономических систем, фиксируют, что ключевым драйвером выступают интеграционные эффекты межмуниципального уровня [2]. Ю.С. Матковская, К.В. Екимова и Н.В. Кузнецов связывают качество регионального развития с глубиной цифровых преобразований, отмечая, что цифровые решения эффективны там, где они встроены в управленческие контуры и систему стимулирования исполнителей [3]. В.А. Савинова, Е.В. Жегалова, J.V. Semernina и А.S. Козлова указывают на противоречия цифровой экономики на региональном уровне: технологические и кадровые разрывы, неоднородность доступа к данным, риски фрагментации [4]. С.М. Тагиров, З.К. Омарова и Н.Г. Омарова, моделируя сценарии развития региона в условиях цифровой экономики, подчеркивают приоритетность согласования государственных и корпоративных траекторий [5]. А.А. Чурсин, А.В. Юдин и П.Ю. Грошева вводят критерии предрасположенности территорий к размещению «умных» компаний, апеллируя к качеству институтов, человеческому капиталу и инфраструктурной связанности [6]. И.А. Антипин, Н.Ю. Власова и Е.А. Шишкина, рассматривая практику государственного и муниципального управления, показывают, что цифровые технологии создают «окна прозрачности» и снижают транзакционные издержки граждан при условии зрелости процессов обратной связи [7]. Г.Х. Батов на материале Северо-Кавказского округа демонстрирует, что цифровизация реального сектора детерминирует трансформацию производственных цепочек и расширяет пространство для импортонезависимых решений [8]. А.О. Вереникин и А.Ю. Вереникина, строя рейтинг потенциала цифровой трансформации, обнаруживают существенные межрегиональные различия и важность управленческой координации [9]. С.П. Земцов акцентирует роль новых технологий в модернизации регионов и критически рассматривает риск технологической «ловушки центра», когда эффекты концентрируются в крупных агломерациях [10]. Е.Е. Кабанова показывает, что цифровая трансформация меняет образ жизни населения, перенося часть сервисов в онлайн и повышая требования к качеству интерфейсов и скорости отклика [11].

А.А. Меликян и У.К. Джункеев связывают динамику социально-экономического развития с уровнем цифровизации, причем эффект нелинеен и зависит от комплементарных факторов – образования и институциональной среды [12]. Ю.С. Пиньковецкая, А.В. Лебедев и А.А. Сомкин выявляют региональные различия уровня цифровизации организаций и подчеркивают разрыв между фронт-офисными и бэк-офисными процессами [13]. В.В. Дядик, А.В. Игумнов, А.Р. Каньковская и А.Б. Тесля на примере моногородов Арктической зоны показывают, что стратегия градообразующего предприятия способна формировать цифровые компетенции населения и расширять локальные рынки труда [14]. С.Б. Шапошник, опираясь на статистическое исследование, выделяет структурные факторы цифрового развития регионов – уровень урбанизации, человеческий капитал, плотность сетевой инфраструктуры и институциональную предсказуемость [15].

Совокупно указанные работы формируют теоретико-методологический каркас: цифровизация способна как усиливать, так и сглаживать территориальные асимметрии; решающее значение имеют институциональная интеграция, приоритет массовых сервисов, кадровая подготовка и координация акторов.

Цель научной работы – оценить влияние цифровых решений, внедренных в субъектах Уральского федерального округа в 2022–2024 гг., на показатели территориального выравнивания: доступность и качество публичных услуг, производственную эффективность, удовлетворенность граждан и управленческую прозрачность – и выявить механизмы, при помощи которых достигается сокращение межтерриториальных разрывов.

Материалы и методы исследования

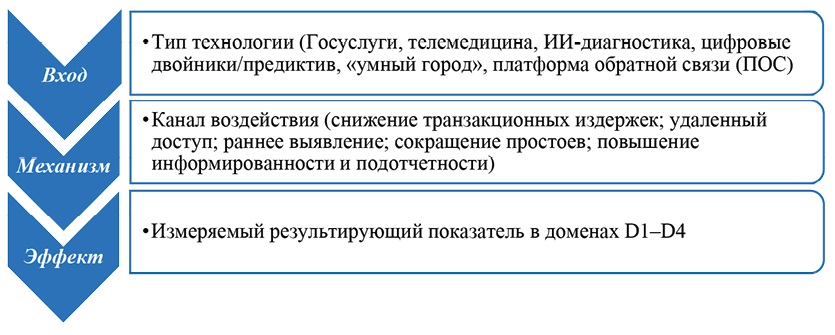

Исследование основано на анализе официальных административных данных и открытых сообщений региональных органов власти, отражающих внедрение цифровых решений и зафиксированные результаты их применения в 2022–2024 гг. Анализ охватывает субъекты УрФО в 2022–2024 гг. по четырем доменам итоговых результатов: (D1) доступность и качество публичных услуг; (D2) производственная эффективность; (D3) удовлетворенность граждан; (D4) управленческая прозрачность. Методологически применена схема «вход – механизм – эффект» (рисунок).

На этапе «вход» описываются внедренные технологии: электронные госуслуги, телемедицина, аналитика на основе данных, компьютерное зрение, цифровые двойники, предиктивное обслуживание, городские интеллектуальные системы и цифровые платформы обратной связи.

Методология исследования Источник: составлено авторами

Анализ внедрения цифровых технологий в регионах УрФО

|

Механизм / Домены |

Вход |

Наблюдаемые эффекты (регион и метрика) |

Оценка (канал воздействия) |

|

A / D1, D3, D4 |

Перевод государственных и муниципальных услуг в онлайн; конструкторы электронных форм; единая электронная идентификация |

Курганская область: 100 % массовых социально значимых услуг доступны онлайн (около 150 услуг; за последний год добавлено 86 новых). ХМАО и ЯНАО: доля оцифрованных услуг превышает 60 %. ЯНАО: в 2023 г. запущены 32 новые региональные услуги; подано 3 340 электронных заявлений; около 56 % заявлений удовлетворены; средняя пользовательская оценка 4,75 из 5. Челябинская область: 35 муниципальных образований достигли целевого порога не ниже 55 % к середине 2024 г. |

Достижение порогов 55–100 % отражает приближение к лучшим практикам; расширение функционала и высокие пользовательские оценки подтверждают выравнивающий эффект |

|

B/ D1 |

Телемедицина; электронная регистратура |

УрФО (совокупно): в 2023 г. совершено более 3 млн онлайн-записей к врачу (на 500 тыс. больше, чем в 2022 г.); выполнено более 1 млн вызовов врача на дом (рост в 2 раза к предыдущему году). Тюменская область: в 2024 г. проведено более 250 тыс. телемедицинских консультаций; расширена подсистема «врач – врач» для фельдшерско-акушерских пунктов |

Массовый переход к онлайн-транзакциям существенно сокращает дистанцию до услуг; двукратный рост вызовов врача на дом – прямой индикатор снятия барьеров для удаленных и уязвимых групп населения |

|

C / D1, D4 |

Аналитика на основе данных и технологии компьютерного зрения |

Тюменская область: 770 тыс. жителей прошли риск-стратификацию; около 40 % отнесены к высоким и очень высоким группам риска; внедрен анализ изображений на основе компьютерного зрения для компьютерной томографии, рентгенографии и маммографии |

Формирование превентивного контура перераспределяет врачебное время и потоки пациентов, снижает «узкие места» доступа и усиливает управленческую подотчетность профилактических программ |

|

D / D2 |

Цифровые двойники; прогнозное обслуживание оборудования |

Тюменская область: снижение внеплановых простоев на месторождениях на 17 %. Свердловская область: 142 предприятия подключены к платформе повышения производительности |

Сокращение простоев на 17 % дает прямой прирост выпуска и устойчивости занятости; масштабирование на сотни предприятий сокращает разрыв между передовыми и традиционными практиками |

|

E / D3, D4 |

«Умный город»; платформа обратной связи с гражданами; сервис «Госуслуги.Дом» |

Свердловская область: в 2024 г. размещено более 148 тыс. сообщений на платформе обратной связи (рост в 2,5 раза к предыдущему году); проведено 257 прямых линий; более 4 тыс. адресных обращений; доля удовлетворенных ответов превышает 60 %. Челябинск: входит в десятку крупнейших городов России по индексу «IQ городов». Тюмень: показатель «IQ городов» – 110,72 балла (первое место в своей категории); уровень цифровой зрелости транспортной отрасли – 93,8 % |

Массовые обращения, регулярные прямые линии и высокие значения индекса «IQ городов» демонстрируют снижение информационной асимметрии и закрепляют подотчетность органов управления. |

Источник: составлено авторами на основе данных Минцифры России. Статистика и отчеты. [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/activity/statistics-reports (дата обращения: 10.09.2025) и данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области [Электронный ресурс]. URL: https://66.rosstat.gov.ru/folder/33987 (дата обращения: 10.09.2025).

На этапе «механизм» фиксируются каналы воздействия:

1. Механизм А. Снижение транзакционных издержек через перевод услуг в онлайн (e-gov).

2. Механизм B. Удаленный доступ к медпомощи (телемедицина, e-регистратура).

3. Механизм C. Раннее выявление рисков здоровья (ИИ-аналитика и компьютерное зрение).

4. Механизм D. Стабильность и производительность в промышленности (цифровые двойники, предиктив).

5. Механизм E. Информированность и подотчетность (платформа обратной связи (ПОС), «умный город»).

На этапе «эффект» сопоставляются измеримые результаты: рост охвата электронными услугами, баллы индексов цифровизации, число консультаций, доля удовлетворенных обращений, снижение простоев и повышение производительности, улучшение потребительского опыта.

Применены методы сравнительного кейс-анализа и типологизации, позволяющие сопоставить разнородные отрасли и регионы по единой логике, а также элементы квази-экспериментального подхода «до – после» на уровне серий наблюдений.

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим ключевые наблюдения по пяти механизмам воздействия цифровизации на территориальное выравнивание в УрФО (таблица). Для каждого механизма зафиксированы «входы» (тип внедренных решений), верифицированные количественные эффекты по конкретным регионам и интерпретация, указывающая, через какой канал достигается снижение межтерриториальных разрывов.

Сопоставление механизмов показывает, что выравнивающий эффект формируется кумулятивно и измеримо. По линии доступа к услугам достигнуты критические пороги: 55–100 % онлайн-охвата, миллионы транзакций в e-здравоохранении и устойчиво высокие пользовательские оценки. В промышленности «жесткий» результат – 17 % внеплановых простоев конвертируется в выпуск и занятость, снижая асимметрию между территориями с разной отраслевой структурой. Блок прозрачности подтвержден массовыми кейсами обратной связи (сотни тысяч обращений, удовлетворенность > 60 %) и высокими значениями «IQ городов» (110,72 у лидера; транспорт 93,8 %), что закрепляет сервисную модель управления. Тем самым цифровизация выступает не витринным проектом, а инфраструктурным инструментом:

1. Доступ к услугам (D1). Достигнуты и превышены пороги цифровизации: Курган – 100 % массовых услуг онлайн (~150 позиций; +86 за год); Югра и ЯНАО – > 60 %; Челябинская обл. – 35 муниципалитетов на уровне ≥ 55 % к середине года. По здравоохранению – > 3 млн онлайн-записей в 2023 (+500 тыс. к 2022), > 1 млн удаленных вызовов (×2 год-к-году), > 250 тыс. телемед-консультаций в Тюменской обл. Эти числа свидетельствуют о масштабном снижении барьеров доступа.

2. Производственная эффективность (D2). Внедрение цифровых двойников/предиктива дало -17 % внеплановых простоев на месторождениях; 142 предприятия Свердловской обл. – подтверждение масштабирования решений повышения производительности.

3. Удовлетворенность граждан (D3). В ЯНАО 3 340 электронных заявлений по новым услугам, ~56 % удовлетворены; пользовательская оценка 4,75/5. В Свердловской обл. – >148 тыс. обращений на ПОС (×2,5 прирост), удовлетворенность > 60 %.

4. Управленческая прозрачность (D4). «IQ городов» Тюмени – 110,72 (лучший в категории), цифровая зрелость транспорта – 93,8 %; Челябинск – в топ-10 крупнейших городов; награда «Умного города» – Кыштым; 3-е место Курганской обл. по работе с обращениями через ПОС.

Совокупность этих фактов указывает на функциональное выравнивание: массовые пороги e-gov (55–100 %), двукратные приросты в e-здоровье, двузначное снижение простоев и высокие «IQ» нивелируют территориальные различия в доступе к ключевым сервисам, надежности городской инфраструктуры и устойчивости промышленности.

Заключение

Представленная оценка показывает, что цифровизация в УрФО действует через четыре четко идентифицируемых механизма: (А) снижение транзакционных издержек доступа к государственным и социальным услугам за счет перевода в онлайн; (B) расширение терапевтического и диагностического охвата через телемедицину и e-регистратуру; (C) увеличение превентивной мощности систем здравоохранения за счет ИИ-аналитики; (D) повышение производственной устойчивости через предиктивное обслуживание и цифровые двойники. Каждый механизм подтвержден конкретными количественными результатами: достижение уровней 55–100 % по e-gov, кратный рост фактического использования (до миллионов транзакций), -17 % незапланированных простоев, высокие значения «IQ городов» и показателей цифровой зрелости отраслей, десятки тысяч обработанных сигналов обратной связи с измеримым уровнем удовлетворенности.

Содержательно это означает, что цифровые решения не только повышают внутреннюю эффективность ведомств и предприятий, но и уменьшают пространственные разрывы по доступу и качеству: пороговые уровни охвата в северных территориях, массовая телемедицина для удаленных поселений, «умные» сервисы ЖКХ и транспорта, стабилизация производственных цепочек. Выравнивающий эффект носит институциональный характер: там, где обеспечены единая идентификация, формализованная обратная связь, межведомственная интеграция и типовые платформенные компоненты, наблюдается устойчивая конвертация внедрений в общественно значимые результаты.

Конфликт интересов

Благодарности

Финансирование

Библиографическая ссылка

Титова А.В., Пустуев А.А., Буренина И.В., Алчанова Р.Д. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА СОКРАЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА // Фундаментальные исследования. 2025. № 10. С. 102-107;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=43922 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.43922