Введение

Повышение безопасности Российской Федерации в первую очередь связано с обеспечением ее технологического суверенитета [1], под которым предлагается понимать «проектное состояние производственного и научно-технического комплексов страны, при котором существует ресурсно-обеспеченная возможность воспроизводства требуемой критически важной продукции в необходимом масштабе и на соответствующем технологическом уровне» [2]. Развивая это положение применительно к России и нарастающей военной угрозе со стороны ряда антироссийски настроенных стран – членов НАТО, можно в самой краткой форме сказать, что основными результатами наличия технологического суверенитета видятся усиление национальной обороноспособности и обеспечение повышения качества жизни населения России. Особый акцент на инновационные технологии обусловлен тем, что мировая экономика в XXI в. вошла в эпоху становления VI технологического уклада, в котором главенствующую роль будут играть производства, основанные на новейших достижениях, связанных с искусственным интеллектом, генной инженерией, успехами в области разработки нано- и субнаноразмерных материалов и прикладным использованием эффектов квантовой физики. Очевидно, что для России решение обеих задач – оборонной и социально-экономической – напрямую связано со способностью отечественной научно-производственной платформы – национальной инновационной системы (НИС) генерировать продукты/услуги высочайшего мирового уровня как оборонного, так и гражданского назначения. Развитие НИС РФ является первостепенной национальной задачей, поскольку именно НИС составляет основу комплексного (с учетом институционального, эволюционного, системного и функционального подходов) решения задач инновационной деятельности по обеспечению технологического суверенитета РФ [3]. Совершенствование НИС – современное непременное условие подчинения любой социально-экономической системы императиву инноваций, или инновационному императиву [4].

Однако даже при таком, постоянно критикуемом состоянии НИС Россия, несмотря на все многочисленные западные санкции, является существенной частью мировой экономики, став еще в 2021 г., по оценке Всемирного банка [5], четвертой крупнейшей экономикой мира по показателю GDP (PPP) и войдя в группу стран с высоким доходом (high-income country). Кроме того, судя по ряду раскрытых в СМИ достижений в области российских технологических инноваций может местами претендовать на технологическое лидерство [6]. В то же время Россия по глобальному инновационному индексу GII на 2024 г. оказалась на 59-м месте (из 133) [7]. Столь же вяла и динамика довольно незначительного российского индекса GII за почти двадцатилетний период с 2007 по 2024 г. (таблица). Анализ сильных и слабых сторон НИС России привлекает внимание как российских исследователей [8], так и международные исследовательские организации. Так, сравнительный анализ, выполненный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), показал [7], что при сохраняющемся отставании от первых 10 стран с высшим доходом и большинства стран Европы Россия практически лидирует среди стран с доходом выше среднего (upper middle-income) по таким парциальным показателям индекса GII, как «человеческий капитал и исследования», «работа со сложностями рынка» (market sophistication), «опыт ведения сложного бизнеса» (business sophistication) и «результаты накопления знаний и технологий» (knowledge & technology outputs); однако существенно уступая по показателю «институты» (institutions) и незначительно уступая по показателю «инфраструктура» (infrastructure). Правительство РФ постоянно предпринимает усилия по активизации инновационной деятельности. Так в 2011 г. была утверждена и поддержана соответствующим финансированием (около 900 млрд руб.) «Стратегия инновационного развития России до 2020 года» (к сожалению, не выполненная в полном объеме) [8]. Та же участь постигла (по вполне понятным причинам) Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Динамика рейтинга России по глобальному инновационному индексу (GII) (в сравнении с рядом крупнейших экономик мира)

|

2007 |

2011 |

2015 |

2020 |

2024 |

||||||

|

ВВП (ППП) |

ГИИ |

ВВП (ППП) |

ГИИ |

ВВП (ППП) |

ГИИ |

ВВП (ППП) |

ГИИ |

ВВП (ППП) |

ГИИ |

|

|

США |

1 |

1 |

1 |

7 |

1 |

4 |

1 |

3 |

2 |

3 |

|

Китай |

2 |

29 |

2 |

29 |

2 |

28 |

2 |

14 |

1 |

11 |

|

Япония |

3 |

4 |

4 |

20 |

4 |

18 |

4 |

16 |

5 |

13 |

|

Индия |

4 |

23 |

3 |

62 |

3 |

69 |

3 |

44 |

3 |

39 |

|

Россия |

6 |

54 |

6 |

56 |

6 |

45 |

6 |

44 |

4 |

59 |

Примечание. ВВП (ППП) – внутренний валовой продукт по паритету покупательной способности; ГИИ – глобальный инновационный индекс.

Источник: составлено авторами по данным из Global Innovation Index (URL: https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/) и статистических отчетов International Monetary Fund (URL: https://data.imf.org/en) за соответствующие годы.

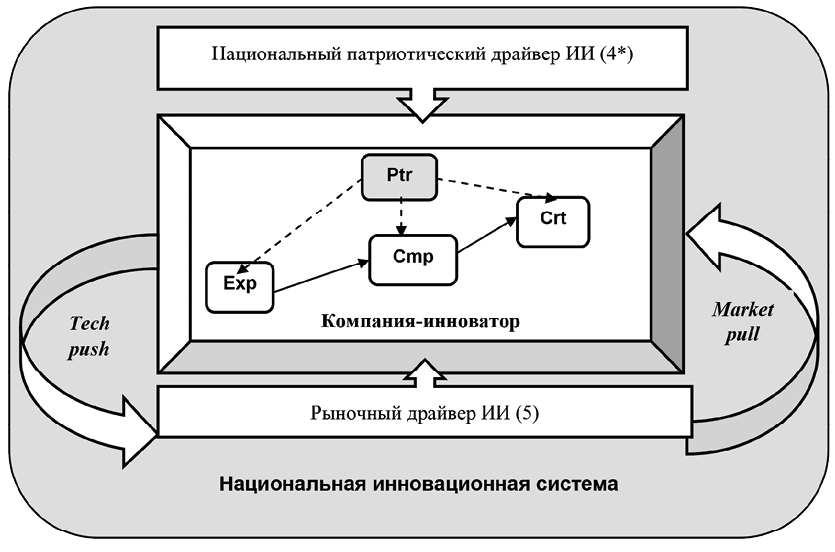

Поэтому определение приоритетных направлений научных исследований по проблемам НИС и поиск средств повышения эффективности функционирования НИС как системы, в недрах которой генерируется инновационная рента, остается одной из насущных государственных задач. При этом в подсистемах НИС очевидным образом обнаруживаются как эндогенные драйверы императива инноваций (далее драйвер ИИ), инициирующие и способствующие развитию инновационных процессов в компаниях-инноваторах, так и экзогенные (то есть экстракорпоративные, но несомненно вступающие во взаимодействие с эндогенными). Поскольку авторский обзор литературы показал заметную семантическую неопределенность термина/понятия «драйвер инноваций», определяемую как разными уровнями изучения инновационных процессов (страна, регион, корпорация и т.д.), так и собственно природой инноваций (продуктовые, технологические, организационные, институциональные и т.д.), авторы еще раз делают акцент на том, что в данной статье идет речь в первую очередь о свойствах научно-технического персонала (НТП) и руководства компании-инноватора и характеристиках внешней относительно нее среды, оказывающих существенное или даже критическое влияние на успешность создания продуктовых/технологических инноваций в интерфейсе «компания-инноватор – НИС» и дальнейшей их диффузии [9]. Определение сущности и силы взаимодействия эндогенных драйверов ИИ (определяемых характеристиками НТП и руководителей) и экзогенных драйверов ИИ (определяемых характеристиками внешней национальной социально-экономической среды, что шире, чем НИС) требует принимать во внимание масштабы их действия (от корпоративного до национального) [10] (рисунок); здесь же следует добавить экспертную оценку их относительных «весов» вклада этих драйверов ИИ в инновационный процесс.

Цель исследования – выполнение критического обзора отечественной и зарубежной литературы, релевантной проблемам развития национальной инновационной системы, а также последующая разработка теоретико-концептуальной модели, а также последующая разработка теоретико-концептуальной модели (авторское название «пентаполь»), предназначенной для изучения современной специфики инновационного процесса на основе систематизации взаимосвязанных движущих сил, или драйверов ИИ), имеющих место в интерфейсах «компания-инноватор – НИС», что диктуется экзистенциальной необходимостью совершенствования НИС России, обеспечивающей ее технологический суверенитет, а в итоге и национальный суверенитет.

Материалы и методы исследования

Применен метод аналитического обзора научной литературы, выбранной по ключевым словам, соответствующим основным релевантным теме статьи концептам. Для обеспечения достоверности исследования, при поиске источников для критического анализа было обращено внимание на качество таковых (оцениваемое по принципу принадлежности к списку ВАК РФ и Scopus/WoS индексации). Кроме того, было обращено внимание в зарубежных публикациях на так называемые «серые» (gray) источники, если в них обнаруживались оригинальные, по мнению авторов, материалы/выводы. Поэтому, чтобы не пропустить последние, поиск велся на сайтах https://ya.ru/ и https://scholar.google.com/ с последующей смысловой и формальной фильтрацией (в частности, с формальной отсечкой источников по возрасту «более 25 лет»), что позволило сократить первичный выбор примерно с 200 до 31 позиции. Использовался следующий алгоритм поиска: ˂”keyword 1” AND [“keyword 2” OR “keyword 3”]>. В результате были выбраны основные парные комбинации типа innovation – «инновации», imperative – «императив», corporate culture – «корпоративная культура», national innovation system – «национальная инновационная система». Помимо указанного поиска по парным ключевым словам использовалось референтное ветвление поиска на основе привлекших внимание авторов русскоязычных и иноязычных источников, упомянутых в разделах соответственно «Литература» и References, найденных по вышеприведенному алгоритму. Наконец, выполнялась критическая проверка заимствованных из иностранной литературы терминов с использованием принципов, разработанных классиками отечественной школы терминоведения; указанных, в частности, [11, с. 272–283; 12; 13, с. 7–8]. Анализ материалов позволил выявить относительную неполноту характеристик инновационной корпоративной культуры (как в российских, так и в зарубежных источниках), а также предложить систематизированную структуру эндогенных и экзогенных драйверов ИИ и тем самым в рамках предлагаемой для дальнейших исследований модели «пентаполь» получить, по мнению авторов, достаточно гибкий и селективный инструмент для дальнейших исследований, могущий быть полезным для учебного курса типа «Менеджмент инноваций».

Модель «пентаполь драйверов императива инноваций» Примечание. Драйверы императива инноваций (ИИ): Exp – компетентностный (1); Cmp – конкурентностный (2); Crt – креативностный (3); Ptr – патриотический (4); Tech push – технологическое продавливание, то есть деятельность компании-инноватора по продвижению новых продуктов; Market pull – рыночное втягивание, то есть сформировавшиеся запросы рынка/государства на удовлетворение обнаруженных потребностей, которое не может быть обеспечено существующими продуктами/услугами Источник: составлено авторами

Результаты исследования и их обсуждение

В целях концептуализации действия и взаимодействия внутренних и внешних сил в интерфейсе «компания-инноватор – НИС» ранее (на V Международной научной конференции «Технологии менеджмента в современной экономике: тенденции и перспективы» (Ростов-на-Дону, 13–15 марта 2025 г.)) была предложена модель императива коммерциализации нового полезного знания (КНПЗ). Эта модель была модернизирована авторами и названа (по числу различных по природе драйверов ИИ – пять) «пентаполь драйверов императива инноваций». Авторы рассматривают эту модель как пригодную для исследования особенностей развития инновационного процесса и получения на этой основе организационных решений с целью повышения эффективности. Модель включает в себя четыре эндогенных и два экзогенных драйвера ИИ (рисунок). Эндогенные драйверы ИИ: (1) компетентностный, (2) креативностный, (3) конкурентностный; и (4) патриотический. Экзогенные драйверы ИИ: (5) рыночный; (4*) патриотический. Эндогенный, или корпоративный, патриотический драйвер ИИ (4) в значительно степени определяется воздействием внешнего патриотического драйвера ИИ (4*). В краткой формальной записи, отражающей их взаимосвязь, это можно выразить как (4) = F{(4*)}. В соответствии с топологией модели «пентаполь» (рисунок) в части интерфейса «компания-инноватор – НИС», дальнейшее изложение результатов исследования разделено на два раздела с особым выделением роли и места патриотического драйвера ИИ (4*), что соответствует современной геополитической конфронтации и имеющейся экзистенциональной угрозе для России.

Эндогенные драйверы императива инноваций

Эти драйверы ИИ, способствующие технологическому «продавливанию» (push) инноваций (рисунок), имеют свой ресурс в способностях и личностных качествах НТП компании-инноватора, а именно: (1) научно-техническая и организационно-управленческая компетентность; (2) креативность (изобретательность); (3) конкурентность (амбициозность, предприимчивость); (4) интракорпоративный патриотизм (экономический патриотизм, гражданственность).

В представленной статье совокупность компонент эндогенных драйверов ИИ доведена до пяти и принят во внимание интегральный подход [14], представляющий блок взаимосвязанных характеристик инновационного потенциала личности (или группы), детерминированный как «компетенции, креативность и предпринимательские качества». Таким образом, фактически описана инновационная корпоративная культура компании-инноватора. Добавление особого патриотического драйвера ИИ (4) в систему эндогенных драйверов ИИ (рисунок) необходимо и имеет, на взгляд авторов, исключительное значение в современных условиях. Это мнение сформировалось на основе анализа литературы по вопросам инновационной деятельности в современной России и тем проблемам, которые имели место во фрагментированной (после распада СССР) НИС России, в так называемый «постсоветский период», а также при обострении геополитической обстановки. Авторы также опирались на собственные многолетние наработки в управлении малыми научно-производственными предприятиями в сфере высоких технологий, которые привлекли внимание ученых Высшей школы менеджмента СПбГУ, разработавших на их основе учебный бизнес-кейс [15, с. 91–143].

Компетентность в профессиональной области априори считается [16] важнейшей предпосылкой инновационного поведения НТП, представляя собой совокупность поведенческих характеристик его членов, характеризующую их способности к коллективному или индивидуальному продуктивному участию в инновационной деятельности. В отечественной литературе уделяется довольно много внимания этой характеристике НТП компании-инноватора, хотя не всегда можно принять как дефиницию, так и декомпозицию компетентности. Так, на взгляд авторов, объединение «креативности», «предприимчивости», «положительного восприятия инноваций» и «сотрудничества» в одну группу «инновационных компетенций» выглядит не вполне корректным.

Компетентность в сфере инновационных задач можно описать как всеобъемлющую черту НТП, объединяющую, с одной стороны, их профессиональные и личностные способности (в области науки, техники, организации и коммуникации) для успешной инновационной деятельности, а с другой, умения и навыки не только разрабатывать технологические и/или продуктовые инновации, но и коммерциализировать изобретения (то есть быть компетентными в вопросах маркетинга инноваций). Поскольку предлагаемая наиболее краткая формула инновации имеет вид [17] «изобретение + коммерциализация = инновация», то на завершающем этапе изобретательской деятельности (разработки) именно способность коммерциализировать изобретения (своевременно и выгодно продавать интеллектуальную собственность, извлекая соответствующую ренту) очень часто выступает в качестве ключевого фактора, а на начальном этапе особо важной является коммуникативная способность. Заметим, что у НТП компании-инноватора должна иметь место и юридическая компетентность, которая позволяет своевременно и грамотно защищать вновь созданную интеллектуальную собственность. Иначе вполне возможна такая ситуация, которая в зарубежной исторической ретроспективе номинации истинного автора изобретения радиосвязи могла бы быть условно обозначена как «Попов ⇔ Маркони».

Креативность (заменившая в современном российском научном вокабуляре «способность к творчеству»), понимаемая как «способность ассоциативного нестандартного восприятия ситуации на рынке на основе системных знаний» [18], превратилась в источник конкурентного преимущества. В исторической перспективе становления homo sapience это неотъемлемое качество изобретательного человека, стремящегося создать нечто новое и разумное, то есть доставляющее ему и прочим новую и бóльшую (если последнее точно и однозначно измеримо) ценность. Креативность субъекта (НТР) часто рассматривается в непосредственной связи с инновационностью [19]. Креативность (в контексте инновационного процесса) должна проявляться в способности создавать не просто что-то новое, но и полезное (причем иногда – классическим примером здесь может быть Генрих Герц и его открытие и экспериментальное подтверждение существования электромагнитных волн – ученый может и не ориентироваться на возможности, перспективы и условия дальнейшего практического применения своего открытия/изобретения). Следовательно, инновационность субъекта реализуется уже в предположении, что его изобретение должно иметь добавочную ценность [20], проявляющуюся уже тогда, когда оно рационально встраивается в существующие в социально-экономической среде экономические, финансовые, технологические и другие условия.

Креативность, как один из часто порождающих прорывные инновации эндогенных драйверов ИИ, соответствует творческой трансформации знания, полученного в ходе удовлетворения стремления личности к познанию из ноосферы в область практической реализации способности индивида мыслить нестандартно, воспринимать и трактовать сознательно и подсознательно неочевидные следствия привычных явлений, находить неявные связи между объектами наблюдения и предлагать оригинальное практическое воплощение результатам своей интеллектуальной деятельности. Креативность, ceteris paribus, является важнейшим базисом для соответствующего драйвера ИИ, объединяющим традиционные знания с новыми технологиями, открывающим новые горизонты для личного и профессионального роста. Важно, чтобы внешние образовательные и исследовательские системы, а также соответствующие финансовые ресурсы поддерживали эту креативность, адаптируя свои подходы к обучению и развитию НТП на основании не только необходимых компетентностей, но и особого инновационного менталитета. Таким образом, компетентность и креативность в инновационной деятельности действуют как взаимодополняющие элементы, между которыми возникает положительная обратная связь и, следовательно, автогенерация нового полезного знания. Наличие профессиональных знаний создает прочную основу для креативного подхода, который, в свою очередь, способствует генерации инновационных идей и решений. Развитие обоих качеств является залогом успешной и устойчивой инновационной деятельности компании-инноватора.

Конкурентность (или состязательность (соперничество)), как здоровая характеристика компетентной и креативной личности современности, рассматривалась как позитивное качество еще в Древней Греции, где, при сравнительной оценке личности, ценились сила и владение оружием. В исторической ретроспективе отмечено, что «древнегреческое общество принадлежало… к категории так называемых компетитивных обществ, в которых важное значение имела установка индивида на то, чтобы превзойти окружающих в достижении своих жизненных целей» [21]. В современных бизнес-терминах это не что иное, как достижение межличностного конкурентного преимущества, которое, при честной состязательности, может рассматриваться как положительное качество личности. Конкурентность представляет собой комплексное качество, включающее разнообразные факторы, среди которых ориентация на собственную компетентность, предприимчивость, способность справляться с рисками и готовность к изменениям как во внешней научной и бизнес-среде, так и в культуре компании-инноватора. Успех в конкурентной среде требует от личности уверенности в своих силах, способности к инновациям и готовности принимать риски. Люди с высокой конкурентностью способны не только достигать индивидуального успеха в инновационной деятельности, но и способствовать общему прогрессу в своей и новой профессиональной области. Таким образом, индивидуальная/групповая конкурентность в рамках компании-инноватора является неотъемлемой частью ее стратегии и интракорпоративной культуры. Она усиливает состязательную потребность научно-технических работников (НТР) в достижении первенства и способствует общему развитию компании-инноватора через создание и трансфер инноваций [11]. По многолетнему профессиональному опыту авторов можно заключить, что активное участие руководства компании-инноватора в определении направлений инновационной деятельности играет ключевую роль в достижении высокой конкурентоспособности и финансово-экономической устойчивости компании-инноватора в целом. Следует добавить, что важнейшую роль в развитии инновационного процесса играет именно конкурентность личностей-лидеров, которая в значительной степени определяет конкурентоспособность компании-инноватора, (поэтому научные школы обычно называются именами их создателей – Крылова, Королева, Туполева, Иоффе). Именно конкурентность этих научных лидеров обычно приводит к появлению прорывных инноваций, ведущих (по Шумпетеру) к «созидательному разрушению» (creative destruction) сложившихся ранее отраслей и рынков.

Патриотизм, который создает базис для появления весьма специфического патриотического драйвера ИИ, предлагается весьма кратко понимать как служение Родине, переживания личности за ее благополучие, что звучит слишком обобщенно и носит скорее эмоциональную окраску, чем является дефиницией, пригодной для описания патриотически настроенного индивидуума [22]. Тогда как «патриотичность» трактуется как качество личности (комплексное психологическое образование, детерминированное социально-психологическими характеристиками, обеспечивающими интенсивность стремлений и готовность личности к реализации определенным способом патриотических отношений к окружающему миру и самому себе) [23]. Авторы полагают, что патриотизм в инновационном процессе действительно предполагает эмфазу в деятельности НТП на национальную принадлежность интеллектуальной собственности (в плоскости международной диффузии инноваций), что тесно связано с концепциями экономической безопасности России и защиты государственной тайны. Поддержка и развитие инновационной деятельности внутри страны происходит за счет национальных ресурсов и создает условия для ее роста и устойчивости, а также отвечает вызовам глобализированного мира, где конкуренция требует от государств учитывать свои национальные интересы.

Таким образом, инновационный патриотизм можно рассматривать как неотъемлемую часть экономического патриотизма. В условиях глобализации и неуклонного развития технологий важность защиты и поддержки национальных интересов (в том числе защиты от утечки за рубеж национальной интеллектуальной собственности (спилловер инноваций [24])) становится особенно актуальной, и сочетание этих двух аспектов способствует более устойчивому экономическому развитию и социальной стабильности страны. Патриотизм и патриотичность играют особую роль в экстремальных условиях современной геополитической борьбы, являясь в определенном смысле антитезой открытой инновации (по Чезборо), поэтому авторы рассматривают соответствующий им патриотический драйвер ИИ далее, в отдельном разделе настоящей статьи.

Экзогенные драйверы императива инноваций

Эти драйверы ИИ создают внешнюю силовую «втягивающую» (pull) среду для компании-инноватора как «чисто» рыночную, так и квазирыночную. Последняя определяется госзаказами, наличие и размеры которых диктуются не столько стремлением к получению инновационной ренты, но политическими или оборонными, а иногда и экстремальными соображениями (например, природные или техногенные катастрофы). Понимание действия этих рыночных драйверов ИИ позволяет компаниям-инноваторам адаптироваться к изменениям на рынке, беря подряды на соответствующие госзаказам инновационные разработки. Число экзогенных драйверов ИИ сведено авторами к двум: рыночный драйвер ИИ (5) и национальный патриотический драйвер ИИ (4*), а социально-экономические силы представлены соответственно рыночным спросом и национальным патриотизмом.

Рыночный спрос, как корпоративной, так и государственной природы, играет критическую роль в формировании механизма втягивания инноваций в рамках НИС. Понимание двойственного характера формирования рыночного спроса на инновации помогает компаниям-инноваторам адаптироваться к изменениям на рынке и предлагать решения, которые отвечают требованиям как частных, так и государственных секторов. Это взаимное влияние создает условия для развития компании-инноватора, а также устойчивого экономического роста и технологического прогресса национальной экономики.

Патриотизм – основа национального патриотического драйвера ИИ (4*) – формируется государственной политикой, деятельностью парламентских партий и патриотических общественных организаций, а также системой непрерывного образования. Авторы, понимая некоторую необычность (по сравнению с традиционным взглядом [14]) включения патриотического драйвера ИИ в состав необходимых для эффективной инновационной деятельности свойств НТП и руководства компании-инноватора, выделяют далее эту тему в отдельный раздел.

Отметим, подводя итог, что удачное сочетание по «весам» воздействия совокупности представляемых в данной статье драйверов ИИ (рисунок) должно позволить компании-инноватору значимо увеличить, в силу ожидаемого синергического эффекта, их интегральную действенность и добиться наилучших показателей эффективности инновационной деятельности.

Обособление патриотического драйвера императива инноваций

Так или иначе, но при идеологическом подходе к патриотическим ценностям государственный патриотизм рассматривается [25] как необходимое условие государственности в целом. Можно сказать, что в основе современной концепции государственного патриотизма лежит идея возрождения России посредством развития и укрепления системы соответствующих государственных и общественных институтов. Это положение считаем правильным как для микроуровня НИС (интракорпоративный патриотический драйвер ИИ – (4)), так и на макроуровне НИС (национальный патриотический драйвер ИИ – (4*). В связи с этим авторы считают, что в экстремальных условиях (военные действия, катастрофы) патриотический драйвер ИИ занимает уникальную позицию среди всех перечисленных драйверов ИИ. Эффективность интракорпоративного патриотического драйвера ИИ в значительной степени закладывается на макроуровне национальной социально-экономической системы, где должна проводиться национальная политика в области историко-патриотического воспитания. Эта политика, по определению, должна акцентировать ценности НТР и руководства компании-инноватора. В противном случае, если не защищать интеллектуальную собственность, разработанную отечественной компанией-инноватором (изобретения/открытия), есть риск потери их уникальной национальной принадлежности. Так, например, появился «британский графен»; а сколько еще инновационного смогли сделать за рубежом около ста тысяч эмигрировавших в тяжкий постсоветский период талантливых российских ученых. Пресловутая инновационная/интеллектуальная рента, как результат их творческой деятельности, влилась в денежные потоки за рубежом, тогда как ее появление имеет в своей основе те финансовые и интеллектуальные ресурсы, которые были потреблены в «стране происхождения» этих ученых. Заметим, что описываемый процесс, терминированный за рубежом как «утечка мозгов» (brain drain), далеко не был спонтанным. Так, в 1990-е гг. в крупных российских городах появились американские агентства, которые inter alia предлагали российским «голодным» НТР запатентовать за рубежом «их» изобретения или найти «для них» так называемого «бизнес ангела». Результатом отсутствия или слабых патриотических драйверов ИИ – (4) и (4*) – создаются как существенные риски коммерческого ущерба, так и потенциальная угроза национальной обороноспособности страны.

Однако, вне зависимости от деятельности формальных и неформальных институтов патриотического воспитания, возможно в силу исторических особенностей российского национального характера, патриотический подъем наступает именно в тяжелые для России годы. Поэтому в то же самое время, когда творческая деятельность большинства российских деятелей науки и техники (среди которых было немало ученых с мировым именем) практически не вознаграждалась (ни материально, ни морально), они оставались патриотами и поддерживали своим трудом НИС России даже в упомянутые 1990-е гг. Патриотический драйвер ИИ работает и сегодня. Сегодня, в условиях специальной военной операции (СВО), появление народного ВПК вполне соответствует действию патриотического драйвера ИИ.

Таким образом, в случаях осложнения геополитической ситуации, затрагивающей национальные интересы, проявления техногенных/антропогенных катастроф (например, экологическая катастрофа в Керченском заливе в 1994 г.) именно патриотический драйвер ИИ начинает играть решающую роль среди прочих драйверов ИИ, что графически акцентировано (обозначение Ptr на сером фоне) в модели пентаполя драйверов ИИ (рисунок). Потребность в этом подчеркнута в указе президента РФ: «страна вступила в эпоху мобилизационного развития научно-технологической сферы, что требует консолидации общества» [26]. Очевидно, что действие патриотического драйвера ИИ является проявлением такой «консолидации общества» и значимым, а в экстремальных условиях и решающим фактором повышения интенсивности и эффективности инновационной деятельности. Со своей стороны, становление экзогенного патриотического драйвера ИИ (4*) обусловлено формированием и существованием в основной части общества национальной культуры патриотизма [27], что является целью государственной политики патриотического воспитания. Тогда как интракорпоративный драйвер ИИ (4) проявляется (или демпфируется) в зависимости от развития ситуации с инновационным процессом в ходе становления гражданской позиции НТП и руководства компании-инноватора. Это в итоге результат исторического процесса, развивающегося в национальном социально-экономическом и социально-политическом пространстве и формирующего корпоративную культуру патриотизма [28].

Имеющие место в последние три года примеры инноваций, инспирированных патриотическим драйвером ИИ, относятся к малому бизнесу в составе «народного ВПК», а большинство созданных там инноваций – инкрементные. Однако международный опыт показывает общность и национальную инвариантность этого феномена и для прорывных, или трансформационных, инноваций на макроуровне НИС. Примером может служить появление нейросетей ChatGPT и DeepSeek соответственно в США и Китае. Команда Илона Маска, Open AI, в борьбе за национальное превосходство не побоялась значительного риска высокой неопределенности результата инновационной деятельности, затратила порядка 100 млн долл. и в 2022 г. объявила о доступности коммерческой версии нейросети ChatGPT. В свою очередь, менее чем через 2 года китайская компания DeepSeek вывела свой вариант нейросети DeepSeek, затратив менее 6 млн долл., буквально шокировав цифровой мир. В этом без особого риска ошибки можно увидеть не только высокий уровень инновационной компетентности китайской компании но и действие патриотического драйвера ИИ, отражающего геополитическую конкуренцию между Китаем и США.

Китайский патриотический драйвер ИИ имеет в своей основе глубочайшую привязанность китайского народа к своей родине и его патриотизм, который развивался на протяжении последних 5000 с лишним лет, начиная со времен династии Шунь [29] при интенсивной поддержке в КНР со стороны политики Коммунистической партии Китая (КПК). Особо масштабное действие китайского национального патриотического драйвера ИИ можно увидеть в таком поддерживаемом КПК институте, как Хуацяо (китайцы, проживающие за пределами Китая), которых в США более 2 млн. Среди них почти 300 тыс. получили высшее образование в сфере инженерии, математики или медицины. Начиная с 2008 г. действует китайская государственная программа «Тысяча молодых талантов», в рамках которой талантливые члены социальных групп Хуацяо (термин, обозначающий китайцев, проживающих за пределами Китая – авт.) стимулируются к возвращению в КНР на руководящие должности, принося с собой накопленные в США компетентности. Можно сказать, что здесь имеет место специфический, инспирируемый политикой КПК спилловер нового полезного знания [9] – явный результат действия экзогенного национального патриотического драйвера ИИ (4*).

Развитию и укреплению национального патриотического драйвера ИИ (4*) в России способствует ускоренная антироссийскими санкциями государственная политика импортозамещения, в рамках которой, например, 2025 год обозначен как крайний срок для полного перехода на отечественное ПО, следствием чего стала интенсификация труда ИТ-специалистов, а также возврат сбежавших от мобилизации молодых. Продолжая тему авиации, нельзя не отметить [30] ускоренную работу «ОДК-Пермские моторы» по разработке и передаче в серию (февраль 2025 г.) двигателей ПД-8, а также деятельность Объединенной авиационной корпорации (ОАК), обеспечившей практически полный уровень импортозамещения для российских среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Sukhoi Superjet New и МС-21 (последний объективно превосходит не только по цене, но и по эксплуатационным параметрам и пассажирскому комфорту своих ближайших конкурентов – Airbus A320 neo и Boeing 737 Max 8).

Разумеется, российская государственная политика импортозамещения, рассматриваемая как национальный патриотический драйвер (4*), не уникальна. В чем-то с ней схожа национальная американская политика «импортозамещения», проводимая под слоганом MAGA, запущенным еще в предвыборную кампанию 2016 г. нынешним президентом США, Дональдом Трампом, – Make America great again. Здесь грамматический императив отражает, на взгляд авторов, ментальное присутствие императива инноваций патриотического типа. Трамп призывает каждого гражданина США к возрождению величия страны, причем отчетливо выраженным персонифицированным повелительным нарративом, в котором патриотический драйвер ИИ несет в себе не только совокупность эмоций, представлений, идей, но и вектор практического поведения каждого гражданина в отдельности, направленный на прогрессивное, инновационное развитие страны, народа и личности [31, с. 170–172].

Таким образом, можно сделать вывод, что патриотический драйвер ИИ, как интракорпоративный (4), так и национальный (*4), оказывает как прямое (инновационная активизация НТП и руководства компаний-инноваторов), так и опосредованное (политико-воспитательная деятельность государственных и общественных институтов) влияние на инновационную деятельность всей НИС, подкрепляемую, в частности, размещением соответствующих госзаказов и финансированием целевых перспективных НИОКР. Роль указанных драйверов ИИ существенно возрастает в экстремальных условиях, когда само существование страны (региона, города) в значительной степени ставится в зависимость от инновационных решений не только власти, но и граждан.

Заключение

Представленное в статье теоретико-концептуальное исследование возможных средств повышения эффективности современной российской НИС позволяет предложить такой исследовательский инструмент, как модель «пентаполь драйверов ИИ». Эта модель, на взгляд авторов, должна позволить в дальнейшем перейти от концептуализации к операционализации взаимодействия эндогенных и экзогенных драйверов ИИ, чтобы принимать более обоснованные решения по повышению интракорпоративного уровня инновационности (за счет подбора и обучения НТП компании-инноватора в измерениях компетентности, креативности, конкурентности и патриотичности). Кроме того, систематизированный анализ взаимоотношений указанных драйверов ИИ в интерфейсе «компания-инноватор – НИС» должен представить интерес для государственных и общественных институтов в плане выработки стратегии и программ инновационного развития России. Наконец, модель «пентаполь драйверов ИИ» может быть использована в преподавании вузовских дисциплин (например, «Менеджмент инноваций») как дидактический инструмент.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Климовец О.В., Толстобров М.Г., Толстобров Г.М. ПЕНТАПОЛЬ ДРАЙВЕРОВ ИМПЕРАТИВА ИННОВАЦИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ // Фундаментальные исследования. 2025. № 9. С. 34-43;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=43899 (дата обращения: 08.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.43899