Введение

Развитие низкоуглеродных источников энергии признано основным условием, позволяющим повлиять на процессы, вызванные климатическими изменениями, стабилизировать экологическую ситуацию в целом. Переход к низкоуглеродной энергетике позволит обеспечить успешное эколого-экономическое развитие регионов в долгосрочный период времени [1]. Во многих регионах и странах приняты долгосрочные стратегии развития низкоуглеродных источников энергии [2]. Вопросы регулирования эмиссии парниковых газов определяет Парижское соглашение, ратифицированное 186 странами мира. Согласно этому Соглашению, страны в добровольном порядке формируют долгосрочные цели по уменьшению антропогенной эмиссии и самостоятельно определяют меры по их достижению. По завершении исполнения принятых решений эмиссия парниковых газов должна стать минимальной и обеспечить общую стабилизацию климатической системы [3].

Для реализации поставленных целей планируется использование разнообразных источников энергии с низким уровнем выбросов углерода [4, 5]. Эти источники могут включать как возобновляемые ресурсы, так и традиционные, основанные на ископаемом топливе, но с обязательным внедрением передовых подходов по нейтрализации CO2. В связи с этим требуется всестороннее исследование различных низкоуглеродных вариантов генерации энергии, которое учитывало бы специфические региональные условия территорий, на которых рассматривается их внедрение. Такой анализ позволит определить наиболее эффективные и устойчивые решения для каждой конкретной местности.

Следует особо отметить, что негативные изменения в природной среде в значительной степени вызваны уменьшением возможности экосистем устранять последствия хозяйственной деятельности. Техносфера переключает на себя природные материальные потоки, что и является наиболее существенным экологическим фактором в сравнении с выбросами загрязняющих веществ. Исчезает ряд важных функций у экосистем, в результате поддержание необходимых условий жизнедеятельности становится невозможным. Даже при условии полного перехода к возобновляемой и низкоуглеродной энергетике, если указанные потоки имеют существенную материальную интенсивность, негативные процессы, связанные с разрушением окружающей природной среды, не прекратятся.

Поэтому при комплексной оценке преимуществ низкоуглеродных источников энергии нужно использовать одновременно совокупность экологических и экономических критериев. К экономическим следует отнести величину инвестиционных и эксплуатационных затрат, связанных с производственной деятельностью, а также коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Последний показатель имеет значение, поскольку низкоуглеродной энергетикой являются как возобновляемые, так и невозобновляемые источники энергии. Важным критерием представляется степень сокращения выбросов CO2 наряду с минимизацией потоков веществ, генерируемых в ходе работы предприятий, их комплексный анализ позволяет в дальнейшем установить связь между природной средой и экономикой [6].

При отсутствии комплексной эколого-экономической оценки для различных низкоуглеродных источников энергии нет возможности обоснованно выявить источники энергии, которые при наименьших затратах позволят получить наибольший эколого-экономический эффект.

Цель исследования – провести комплексную эколого-экономическую оценку возможности развития различных низкоуглеродных источников энергии в регионах, входящих в состав Уральского федерального округа.

Материалы и методы исследования

Исследование основано на разработанном авторском методическом инструментарии, который использует многокритериальный анализ и экономико-математическую задачу выбора. В методике применено комплексное исследование следующих критериев различных источников низкоуглеродной энергии: LCOE (Levelised Cost of Energy) / LEC (Levelized Energy Cost) (дол./кВт), КИУМ (коэффициент использования установленной мощности), удельной величины эмиссии углекислого газа (кг/кВт), суммарных MI (Material Input) – чисел (кг/кВт).

Нормированная стоимость электроэнергии (LCOE/LEC) является общепринятым в мире инструментом для оценки экономической целесообразности и принятия решения о развитии различных источников энергии [6, 7]. Данный показатель отражает среднюю себестоимость генерации энергии за весь период эксплуатации электроэнергетической установки. В нем учитываются как текущие расходы, так и первоначальные инвестиции.

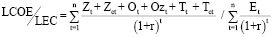

Для целей исследования использовались данные Международного энергетического агентства (МЭИ), полученные другими исследовательскими коллективами для различных источников низкоуглеродной энергии, и данные, полученные в собственных более ранних исследованиях [8]. Формула для расчета имеет следующий вид:

. (1)

. (1)

LCOE/LEC в данном случае включает в себя технологии подавления эмиссии СО2 и определяется на основе следующих переменных параметров: Et – обозначает годовую выработку энергии; r – это принятая ставка дисконтирования; n – заданный период эксплуатации энергетической установки; Zt – годовая сумма капитальных вложений в генерацию электроэнергии; Zct – ежегодные инвестиции, направленные на сокращение выбросов CO2; Ot – текущие годовые операционные затраты; Oct – операционные расходы, непосредственно связанные с использованием процессов подавления CO2; Tt – ежегодные затраты на топливо (применимо к традиционным источникам энергии); Tct – годовые издержки на энергию и топливо, используемые в процессах подавления CO2.

Углеродная эффективность определялась на основе данных МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), а также результатов предыдущих авторских исследований [9]. Данный методологический подход основан на учете выбросов всех парниковых газов, возникающих в результате сжигания различных видов топлива в ходе экономической деятельности. Для более удобного применения они в дальнейшем пересчитываются в СО2-эквивалент, имеющий размерность кг/кВт. Величины коэффициентов эмиссии обусловлены концентрацией углерода в топливе.

Базовая формула для расчетов следующая:

Vol = Ie × kc . (2)

В данной формуле Vol – текущий объем выбросов CO2. Параметр Ie отражает информацию о конкретных подходах, применяемых в энергетическом секторе. kc представляет собой коэффициент, определяющий уровень эмиссии CO2 для конкретного вида углеродосодержащего топлива.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) был выбран в качестве одного из критериев, поскольку технологические особенности энергоустановок в совокупности с природными особенностями возобновляемых источников энергии часто не позволяют обеспечить реализацию всей установленной энергомощности [5]. Для энергосистем регионов Уральского федерального округа были использованы данные, приведенные в отчете АО «СО ЕЭС России», где содержатся обобщенные сведения для Урала [10]. В отчете указаны следующие величины КИУМ: АЭС – 83,03 %, БиоЭС – 60,0 %, газовые и угольные ТЭС с технологиями улавливания и консервации CO2 – 49,84 %, СЭС – 13,84 %, ВЭС – 6,0 %.

Оценка материалоемкости объектов энергетической отрасли была проведена посредством агрегированных показателей MI (материальные затраты). Эти показатели базируются на анализе MIPS (материальные затраты на единицу полезного действия или услуги) [11]. Отдельные категории материальных входов не рассматривались, поскольку при анализе целых отраслей экономики более логично объединить их в интегрированный показатель суммарных MI-чисел.

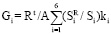

В работе применялся методологический подход, опирающийся на решение экономико-математической задачи выбора. Рассматриваемые энергоисточники классифицировались по шкале от 1 до 6 баллов. Далее рассчитывалась общая сумма баллов:

, (3)

, (3)

При расчете итогового показателя для i-го энергоисточника учитывали несколько факторов. Каждый фактор (i-й параметр) оценивали в баллах (Oi), а также определяли его существенность (vi). Общее число рассматриваемых параметров обозначается как n.

Значение Oi рассчитывалось на основе следующего уравнения:

Oi = Zi / Zmax , (4)

В данном случае Zi представляет собой значение i-й величины, характеризующей рассматриваемый энергоисточник. Zmax, в свою очередь, является верхней границей, то есть наивысшим достижимым значением.

Использование данного методического инструментария позволило установить источники низкоуглеродной энергии в регионах Уральского федерального округа, развитие которых даст возможность получить с наименьшими затратами наибольший экологический эффект.

Важное условие долгосрочного устойчивого развития региона – достижение им социо-эколого-экономической сбалансированности [12]. Требуемые объемы низкоуглеродной энергетики в региональном энергобалансе, позволяющие достичь региону указанной сбалансированности, были выявлены с помощью особой методики. В первую очередь, для определения текущего эколого-экономического баланса исследуемых в работе регионов был применен специализированный показатель. Данный индикатор дает возможность оценить уровень антропогенного прессинга на территорию региона на основе расчета отношения потребляемой в хозяйственной деятельности энергии к существующей способности местных экосистем нейтрализовать негативные последствия, при этом также выраженной в энергетическом эквиваленте. Для расчета индикатора использовалось следующее уравнение:

. (5)

. (5)

Региональный показатель сбалансированности развития (Gi) определяется на основе следующих параметров: Rt – объем потребляемой регионом энергии в рассматриваемый период; A – суммарная ассимиляционная способность биосферы Земли (около 1,5 ТВт [13]); S1 – площади, занятые лиственными лесами; S2 – площади, покрытые хвойными лесами; S3 – участки, занятые иными типами лесных ландшафтов; S4 – территории, представляющие ландшафты, не связанные с лесными породами; S5 – сельскохозяйственные угодья; S6 – водные поверхности.

SiR – это сопоставимые площади ландшафтов в конкретном исследуемом регионе, а ki – коэффициент, позволяющий отразить вклад каждого рассматриваемого ландшафтного типа в общую ассимиляционную способность территории.

Индикатор не больше 1 отмечается при сбалансированном эколого-экономическом развитии региона. Значение больше 1 свидетельствует о неблагополучии и необходимости введения корректирующих мер. Среднее значение индикатора при взаимодействии всего земного хозяйства и биосферы равно 10. Если в регионе выявлена бо́льшая величина индикатора, он обеспечивает особо значимый вклад в развитие общего экологического кризиса.

Важный момент: если индикатор больше 1, его величину можно несколько скорректировать с помощью развития возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии. В большинстве случаев возобновляемая и низкоуглеродная энергетика использует уже существующие материальные и энергетические потоки в экосистемах и поэтому не оказывает большого влияния на естественные природные процессы [14, 15]. Путем применения данного явления можно смоделировать требуемую величину развития низкоуглеродных источников энергии с целью достижения региональной эколого-экономической сбалансированности [16].

Результаты исследования и их обсуждение

В качестве базы для исследования были взяты регионы, относящиеся к Уральскому федеральному округу: Свердловская, Курганская и Челябинская области, а также Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Для вычисления индикаторов баланса были применены статистические сведения о размерах природных зон и преобразованных территорий в изучаемых регионах. Собранные данные послужили основой для расчета индикаторов всех регионов Уральского федерального округа (согласно формуле 2). В свою очередь, это дало возможность выявить желательную величину возобновляемых и низкоуглеродных энергоисточников, необходимых для достижения регионального баланса. Итоги проведенных расчетов отражены в таблице 1.

Далее был осуществлен многокритериальный анализ с использованием экономико-математической задачи выбора, позволивший проранжировать различные источники низкоуглеродной энергии, исходя из их комплексной эффективности, для всех регионов Уральского федерального округа. Анализ был проведен на основе балльной оценки по выбранным критериям. Критерии оценивались по шкале от 1 до 6 баллов, исходя из общего количества низкоуглеродных энергоисточников, которые возможно развивать в регионах УрФО. Максимальная величина баллов, которую способен был получить энергоисточник, – 24 балла. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Окончательные результаты оценки, демонстрирующие потенциал расширения использования разнообразных низкоуглеродных энергетических ресурсов в каждом регионе Уральского федерального округа с учетом достижения экономического и экологического баланса, систематизированы и представлены в таблице 3.

Таблица 1

Уровень сбалансированности развития в регионах Уральского федерального округа [9]

|

Регион |

Экологическая или ассимиляционная емкость экосистем, ГВт |

Энергопотребление хозяйством региона в единицу времени (мощность), ГВт |

Региональный индикатор сбалансированности (Gi) |

Доля возобновляемой и низкоуглеродной энергетики, когда Gi равен единице, % |

Необходимый объем производства возобновляемой и низкоуглеродной энергетики, когда Gi равен единице, млрд кВт |

|

Курганская область |

0,67 |

1,7 |

2,56 |

61 |

1,95 |

|

Свердловская область |

5,64 |

14,35 |

2,54 |

61 |

33,97 |

|

Тюменская область |

2,39 |

4,81 |

2,01 |

50 |

5,95 |

|

Челябинская область |

0,94 |

14,17 |

15,02 |

93 |

26,03 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

10,28 |

5,25 |

0,51 |

– |

– |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

14,05 |

22,16 |

1,58 |

37 |

28,67 |

Примечание: составлено авторами на основе более ранних исследований [9]

Таблица 2

Ранжирование возможных к развитию низкоуглеродных источников энергии в Уральском федеральном округе с учетом эколого-экономического эффекта

|

Предпочтительная величина |

Предпочтительный параметр |

СЭС |

ВЭС |

БиоЭС |

АЭС |

Газовые ТЭС с улавливанием CO2 |

Угольные ТЭС с улавливанием CO2 |

|

0,036 |

LCOE, долл./ кВт.ч |

4 |

6 |

5 |

1 |

3 |

2 |

|

0,938 |

Суммарное MI-число, кг/кВт.ч |

4 |

6 |

5 |

3 |

2 |

1 |

|

0 |

Удельная эмиссия CO2, кг/кВт.ч |

6 |

6 |

3 |

6 |

5 |

4 |

|

83,03 % |

КИУМ |

3 |

2 |

5 |

6 |

4 |

4 |

|

Итоговый показатель |

17 |

20 |

18 |

16 |

13 |

11 |

|

Примечание: составлена авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Исходя из природных условий регионов Уральского федерального округа, установлено, что наибольшим эколого-экономическим эффектом будут обладать ветряные электростанции. Они имеют максимальные показатели по всем трем оцениваемым критериям, в результате итоговый балл приоритета равен 20. Совокупные инвестиционные и эксплуатационные затраты в течение года на их деятельность при условии достижения регионами социо-эколого-экономической сбалансированности составят от 70 млн долл. в Курганской области до 1,22 млрд долл. в Свердловской области, при этом материальная интенсивность в суммарных MI-числах будет минимальной при полностью отсутствующей эмиссии парниковых газов, а значит, минимальным будет и общее негативное воздействие на природные экосистемы. Биоэнергетика и солнечные электростанции продемонстрировали чуть меньшую комплексную эффективность. В качестве неожиданного факта следует отметить выявленный относительно высокий уровень эффективности ядерной энергетики как низкоуглеродного источника энергии. Ситуация объясняется высокой величиной КИУМ у атомных электростанций, достигающей величины в 83,03 %.

Таблица 3

Эколого-экономические показатели возможности развития низкоуглеродных источников энергии в регионах Уральского федерального округа

|

Низкоуглеродный источник энергии |

Балл приоритета |

LCOE/LCE, долл./ кВт.ч |

Необходимые ежегодные затраты при условии достижения эколого- экономического баланса, млрд долл./год |

Материальная интенсивность в суммарных MI-числах, млн т/год |

Эмиссия CO2, млн т/год |

|

Свердловская область |

|||||

|

ВЭС |

20 |

0,036 |

1,22 |

31,86 |

0 |

|

БиоЭС |

19 |

0,043 |

1,46 |

169,51 |

0 |

|

СЭС |

17 |

0,058 |

1,97 |

171,58 |

12,57 |

|

АЭС |

16 |

0,155 |

5,26 |

2711,31 |

0 |

|

Газовые ТЭС с улавливанием CO2 |

13 |

0,137 |

4,65 |

2739,92 |

1,66 |

|

Угольные ТЭС с улавливанием CO2 |

11 |

0,083 |

2,82 |

2781,46 |

2,79 |

|

Челябинская область |

|||||

|

ВЭС |

20 |

0,036 |

0,93 |

24,41 |

0 |

|

БиоЭС |

19 |

0,043 |

1,12 |

129,89 |

0 |

|

СЭС |

17 |

0,058 |

1,51 |

131,47 |

9,63 |

|

АЭС |

16 |

0,155 |

4,03 |

2077,58 |

0 |

|

Газовые ТЭС с улавливанием CO2 |

13 |

0,137 |

3,57 |

2099,5 |

1,27 |

|

Угольные ТЭС с улавливанием CO2 |

11 |

0,083 |

2,16 |

2131,33 |

2,13 |

|

Курганская область |

|||||

|

ВЭС |

20 |

0,036 |

0,07 |

1,83 |

0 |

|

БиоЭС |

19 |

0,043 |

0,084 |

9,73 |

0 |

|

СЭС |

17 |

0,058 |

0,11 |

9,85 |

0,72 |

|

АЭС |

16 |

0,155 |

0,3 |

155,64 |

0 |

|

Газовые ТЭС с улавливанием CO2 |

13 |

0,137 |

0,27 |

157,28 |

0,09 |

|

Угольные ТЭС с улавливанием CO2 |

11 |

0,083 |

0,16 |

159,67 |

0,16 |

|

Тюменская область |

|||||

|

ВЭС |

20 |

0,036 |

0,21 |

5,58 |

0 |

|

БиоЭС |

19 |

0,043 |

0,25 |

29,69 |

0 |

|

СЭС |

17 |

0,058 |

0,34 |

30,053 |

2,2 |

|

АЭС |

16 |

0,155 |

0,92 |

474,9 |

0 |

|

Газовые ТЭС с улавливанием CO2 |

13 |

0,137 |

0,81 |

479,91 |

0,29 |

|

Угольные ТЭС с улавливанием CO2 |

11 |

0,083 |

0,49 |

487,19 |

0,49 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

|||||

|

ВЭС |

20 |

0,036 |

1,03 |

26,89 |

0 |

|

БиоЭС |

19 |

0,043 |

1,23 |

143,06 |

0 |

|

СЭС |

17 |

0,058 |

1,66 |

144,81 |

10,61 |

|

АЭС |

16 |

0,155 |

4,44 |

2288,29 |

0 |

|

Газовые ТЭС с улавливанием CO2 |

13 |

0,137 |

3,93 |

2312,43 |

1,4 |

|

Угольные ТЭС с улавливанием CO2 |

11 |

0,083 |

2,38 |

2347,5 |

2,35 |

Примечание: составлено авторами на основе данных, полученных в ходе исследования.

Газовые и угольные электростанции с технологиями улавливания и консервации CO2 по большинству оцениваемых критериев показали худший результат, за исключением также относительно высокой величины КИУМ, достигающей значения в 49,84 %.

Заключение

В результате проведенной комплексной эколого-экономической оценки было установлено, что большинство регионов Уральского федерального округа, кроме Ямало-Ненецкого автономного округа, находятся в несбалансированном состоянии. Скорректировать сложившуюся негативную ситуацию возможно за счет развития низкоуглеродных и возобновляемых энергоисточников, их доля в энергобалансе регионов в таком случае должна достигнуть величины в 37–93% в зависимости от природных и хозяйственных особенностей региона. При этом наибольшей эффективностью по оцениваемым эколого-экономическим критериям обладает ветряная энергетика. При ее развитии потребуются наименьшие ежегодные инвестиционные и эксплуатационные затраты – 3,46 млрд долл. в совокупности по всем регионам УрФО, а величина материальной интенсивности окажется наименьшей – 90,57 млн т/год в суммарных MI-числах, что в 87 раз меньше, чем у угольных электростанций с технологиями улавливания и консервации CO2. Эмиссия углекислого газа при этом будет полностью отсутствовать. Чуть меньшая комплексная эколого-экономическая эффективность выявлена у биоэнергетики и солнечных электростанций. Ядерная энергетика не сильно уступила им в комплексной оценке благодаря высокой величине КИУМ. Также КИУМ значительно выше, чем у возобновляемых источников энергии, выявлен у газовых и угольных электростанций с технологиями улавливания и консервации CO2. В качестве рекомендаций следует отметить, что в настоящее время, при развитии низкоуглеродных источников энергии, для обеспечения устойчивого энергоснабжения требуется предусмотреть определенный уровень баланса между возобновляемыми и традиционными низкоуглеродными источниками энергии.

Конфликт интересов

Благодарности

Финансирование

Библиографическая ссылка

Двинин Д.Ю., Даванков А.Ю., Малыгин Н.В., Сидельников П.А. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА // Фундаментальные исследования. 2025. № 7. С. 102-108;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=43881 (дата обращения: 01.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.43881