С каждым годом тенденция, связанная с разным уровнем экономического развития регионов, только усиливается, а органами власти так и не выработан комплекс надежных механизмов и инструментов, способных сократить образовавшийся разрыв и обеспечить своим гражданам равные условия для жизни.

В последнее время исследователи указывают на исключительную роль университетов в достижении конкурентоспособности не только отдельных территорий и отраслей, но наций и государств. Для Дальнего Востока эта проблема является актуальной, учитывая, что регион длительное время имеет низкий инновационный потенциал, а доля затрат на науку во внутреннем региональном продукте здесь в два раза ниже, чем в среднем по России. [2, с. 69]

Коэффициент инновационного потенциала городов дальневосточного региона (количество поданных резидентами заявок на изобретения на 1 000 чел. населения) в 3 раза меньше, чем в Санкт-Петербурге, и в 15 раз ниже, чем в Москве [4, с. 147].

Косвенной причиной сложившегося представления об исключительных предпринимательских качествах университетов являются три теории экономического развития:

1. Теория «Триумф рынка», согласно которой университет становится частью рынка, а знания превращаются из общественного блага в товар [8, с. 169]. Кроме того, указывается также на сильную рыночную ориентацию университетов, направленную на формирование «партнерских отношений» с местным бизнесом для увеличения экономического роста и создания региональных экономических преимуществ [11, с. 225].

2. «Эндогенная теория роста», которая утверждает, что запас знаний и технологические инновации являются ключевыми факторами, определяющими темпы экономического роста, а идеи и технологические изменения продукции обладают признаками «возрастающей отдачи» (неубывающая отдача от традиционных факторов производства в неоклассической экономике) [12, с. 75].

3. Теория конкурентоспособности Майкла Портера, которая объясняет успехи развития отдельных территорий. В центре этой теории лежит «ромб конкурентных преимуществ». В список факторных условий развития М. Портер включил пять групп, среди которых научно-информационный потенциал обеспечивается образовательными и научно-исследовательскими учреждениями.

В результате появились работы, посвященные концепции «тройной спирали», в рамках которой исследователи объясняют значение университетов в экономическом развитии территорий [10, с. 15]. В основе концепции лежат партнерские отношения университетов с промышленностью и правительством. Концепция получила широкое распространение и была использована в качестве оперативной стратегии регионального развития, а также в интересах дальнейшего движения к экономике, основанной на знаниях. Такой подход стал основой для принятия административных решений в пользу использования потенциала университетов для стимулирования и поддержки экономического роста территорий [9, с. 46].

По примеру западных стран, в России принят целый ряд нормативных документов, направленных на стимулирование научного потенциала университетов. В 2006 г. утверждена Федеральная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». В рамках этой Программы запланировано создание технопарков, источником инновационного развития которых должны являться в том числе и университеты. Новый этап в развитии университетского предпринимательства в России был начат в рамках федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». На основе этого закона научным учреждениям и университетам разрешено создавать малые предприятия для коммерциализации своих разработок и вносить в уставной капитал этих предприятий результаты интеллектуальной собственности. 9 апреля 2010 г. вышло Постановление Правительства РФ № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».

В этих условиях следует ожидать, что проводимая правительством политика будет способствовать росту используемых передовых технологий в тех регионах, где размещено большее количество университетов.

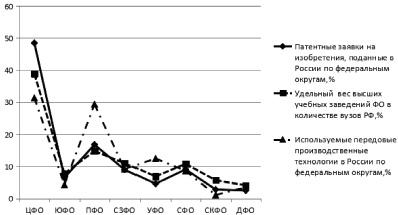

Однако данная гипотеза не подтвердилась (рис. 1).

Рис. 1. Оценка связи между университетами и передовыми производственными технологиями, используемыми в федеральных округах [5, с. 1]

Дополнительно проанализировано количество патентных заявок на изобретения, поданных в России по федеральным округам.

Одно из важных наблюдений, которое сформировано по результатам исследований, свидетельствует о наличии связи между количеством университетов в федеральном округе и количеством поданных патентных заявок. В этих условиях нельзя отрицать, что университеты реализуют свой внутренний научный потенциал и готовы заниматься научными исследованиями, передавать их для внедрения и тиражирования. По сути, университеты продолжают успешно заниматься одним из основных своих направлений деятельности – научными исследованиями. Реакция же экономики федеральных округов на зарегистрированные патенты должна проявляться в их использовании. Данные об используемых передовых производственных технологиях практически по всем округам не совпадают с данными о количестве поданных заявок на изобретения и количестве университетов. При этом только в трех федеральных округах – Центральном, Приволжском и Уральском инновации реализуются успешно. Однако уровень их реализации не связан с количеством университетов и количеством поданных на изобретения заявок. Самый низкий уровень использования новых технологий обнаруживается в Северо-Кавказском федеральном округе, и он не связан с количеством университетов и количеством поданных в регионе на изобретения заявок. В Дальневосточном федеральном округе, как и в Сибирском и в Северо-Западном федеральных округах, все три анализируемых показателя совпадают, несмотря на то, что это разные по уровню развития территории. Интересно отметить, что стоило ожидать высоких значений показателей использования новых технологий и поданных на изобретение заявок в Сибирском федеральном округе, учитывая наличие Академгородка и широкой сети учреждений, ориентированных на науку еще со времен СССР. Однако и этого мы не наблюдаем.

На следующем этапе исследования была изменена группа измеряемых показателей, с добавлением других характеристик. Исходная информация на этом этапе содержала данные:

– об удельном весе в валовом региональном продукте РФ отдельных федеральных округов [5, с. 5];

– данные об удельном весе малых инновационных предприятий федеральных округов, созданных при вузах [6, с. 3];

– данные об удельном весе количества вузов федеральных округов в общем количестве вузов РФ [6, с. 4].

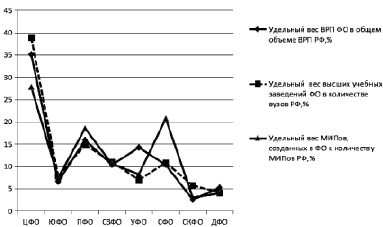

На основании этих данных авторами построены графики (рис. 2).

Данные, представленные в графиках, подтверждают, что экономическое положение регионов не зависит от активности университетов по созданию малых инновационных предприятий.

Но мы обратили внимание на активность университетов по созданию МИПов в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Это подтверждает, что университеты сохранили свой потенциал и готовы реализовать предлагаемые государством проекты, но намеченного результата инновационного развития от реализации политики, направленной на формирование малых инновационных предприятий при вузах, не обнаруживается. Проект по созданию малых инновационных предприятий в России реализуется в России уже более пяти лет. Малые инновационные предприятия получают поддержку из федерального бюджета. Однако только пять процентов вузовских разработок доходят до внедрения в производство, пятнадцать малых инновационных предприятий ежегодно прекращают свое существования, менее 50 % МИПов доживают до пяти лет, удельный вес малых предприятий, работающих в сфере технологических инноваций, составляет менее пяти процентов [1, с. 5].

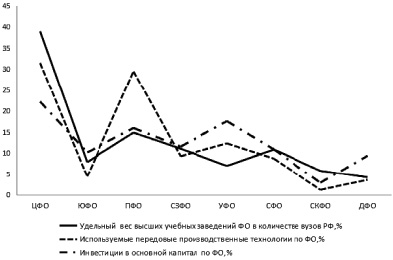

На следующем этапе авторами был введен еще один дополнительный показатель, который, по нашему мнению, поможет ответить на вопрос о том, что является источником развития инноваций в регионах. Речь идет об инвестициях в основной капитал по федеральным округам. В базе данных была сохранена информация о количестве вузов, а также показатели об используемых в регионах передовых технологиях (рис. 3).

Фактически по всем федеральным округам наблюдается зависимость внедрения новых технологий от инвестирования регионов. Положительная реакция на рост инноваций от инвестирования наблюдается и по Дальневосточному федеральному округу.

Рис. 2. Оценка зависимости показателей экономического развития регионов от количества университетов и организованных МИПов

Рис. 3. Оценка влияния инвестиций на внедрение передовых производственных технологий в регионах

Как установлено, университеты выступают в качестве последователей технологических инноваций. Они хорошо умеют адаптировать свои научные исследования к нуждам региональной экономики, основываясь на связях с промышленными предприятиями и организациями региона. Научные исследования университетов отвечают запросам местных экономик. Именно бизнес-сообщество определяет темы научных исследований, превращая университеты в катализаторы, ускоряющие инновационные процессы регионов.

Аналогичные выводы встречаются и у зарубежных исследователей. Экономический успех Кремниевой долины в штате Калифорния (США) связывают с сосредоточением ведущих университетов вокруг Стэнфордского университета. Вместе с тем есть наличие других, не менее важных факторов, определивших успех Кремниевой долины: наличие крупных городов на расстоянии менее часа езды, источников финансирования новых компаний, а также особый бизнес-климат территории.

Библиографическая ссылка

Латкин А.П., Крохмаль Л.А. НОВАЯ ПАРАДИГМА УЧАСТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ // Фундаментальные исследования. 2016. № 12-4. С. 879-883;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41187 (дата обращения: 16.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.41187