10–15 крупнейших агломераций – среди них Ростов, Новосибирск, Уфа, Омск, Самара – Тольятти, Нижний Новгород, Краснодар, Пермь, Красноярск, Владивосток, Воронеж – могут стать основными «двигателями» несырьевого сектора экономики России. Но для этого нужно ликвидировать дисбалансы в их развитии. За последние 20 лет российские регионы и их столицы – крупные города – развивались по-разному в зависимости от своего размера, местоположения и унаследованной от советского прошлого структуры экономики. Основными факторами успеха городов стали:

– Эффект масштаба. При прочих равных условиях города с населением более 1 млн человек оказались более привлекательны для жизни и ведения бизнеса. Для жизни – потому что обеспечивали доступ к широкому набору услуг и давали больше возможностей для карьеры. Для бизнеса – потому что давали рынок сбыта, рабочую силу, широкий выбор поставщиков и инфраструктуру более высокого качества. На другом полюсе оказались малые и средние города (с населением менее 100 тысяч). Они существенно теряли население, сохраняя занятость в основном в бюджетном секторе и малом бизнесе.

– Образованное население. Как среди городов-миллионеров, так и среди небольших городов в лучшую сторону выделяются те, в которых развиты образование и наука. Наукограды вроде Сарова в Нижегородской области и Дубны в Московской благодаря своему человеческому капиталу, несмотря на свое периферийное положение в регионе и небольшую численность населения, получают больший приток инвестиций в сравнении с городами аналогичного размера. Есть и региональные центры, также являющиеся примерами действия этого фактора, – Томск, Новосибирск, Екатеринбург.

– Наличие крупных конкурентоспособных предприятий. Это «ресурсные» города (например, Сургут и Альметьевск – центры нефтедобычи в ХМАО и Татарстане, Верхняя Салда – центр титанового производства в Свердловской области), а также некоторые индустриальные региональные центры (например, Липецк). Оборотная сторона этого фактора – высокая зависимость города от одного предприятия и формирование моногородов, крайне уязвимых к колебаниям рыночной конъюнктуры. Примеры городов, сильно пострадавших от этой зависимости в кризис 2008–2009 годов, есть практически в каждом российском регионе: от 700-тысячного Тольятти в Самарской области до Жирекена (менее 5 тыс. жителей) в центральной части Забайкальского края, где проблемная ситуация на молибденовом ГОКе обернулась серьезными социальными и экономическими последствиями.

– Положение в «богатом» регионе. Города в регионах с высокими бюджетными доходами и диверсифицированной экономикой получают больше финансирования на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. В наиболее выгодном положении столицы, но положительный эффект испытывают и другие города. Примеры: Краснодар, Белгород, города Татарстана.

– Географическое положение. Удаление от основных транспортных коммуникаций и крупных административных центров приводит к экономической изоляции города – на него меньше обращают внимание не только частные инвесторы, но и федеральный центр. Пример – региональные центры северной части Дальнего Востока (Петропавловск-Камчатский, Магадан) и европейской части России (Архангельск, Сыктывкар).

В регионах с крупными городскими агломерациями важную роль играет положение относительно центра агломерации. По мере приближения к нему в городах растут зарплаты, цена недвижимости и инвестиционная привлекательность. По-прежнему важную роль играет положение города на пересечении нескольких железнодорожных и автомобильных магистралей (в идеале – международных транспортных коридоров). Это облегчает развитие логистики, снижает стоимость поставок, а значит, помогает развитию бизнеса. Все эти факторы будут действовать и в предстоящие годы: это стартовые условия развития. Наибольшие шансы на ускоренное развитие имеют крупные городские агломерации, где интегрируются рынки труда и капитала регионального центра, малых и средних городов, сельской местности. 10–15 крупнейших агломераций – среди них Ростов, Новосибирск, Уфа, Омск, Самара – Тольятти, Нижний Новгород, Краснодар, Пермь, Красноярск, Владивосток, Воронеж – могут стать основными «двигателями» несырьевого сектора экономики России. Но для этого нужно ликвидировать дисбалансы в их развитии.

Решение инфраструктурных и социальных проблем российских городов нередко отстает от темпов роста зарплат и налогооблагаемой базы. Яркий пример – обеспеченность жильем. Крупные российские города находятся на уровне восточноевропейских столиц по заработной плате (в 2014 году, до резкой девальвации рубля, зарплаты в Новосибирске и Уфе были на уровне Варшавы и Будапешта, в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге – на уровне Праги, в Москве – на уровне Мадрида и Рима), но отстают по обеспеченности жильем более чем в два раза и еще больше – по плотности автомобильных дорог (в Москве это лишь 30 % от зарубежных городов с сопоставимой численностью населения). Сохраняется высокий износ инфраструктуры водо- и теплоснабжения. Даже в Москве износ водопроводных труб превышает 50 %, канализационных – 60 %. В других городах зачастую дело еще хуже. Все это приводит к снижению качества жизни в крупных городах и в конечном счете к снижению их привлекательности для ведения бизнеса.

Наиболее яркая иллюстрация экономического и социального дисбаланса – Москва, которая по уровню ВРП на душу населения находится в одном ряду с Берлином, Гонконгом и Сеулом, а по рейтингам качества жизни отстает от Стамбула, Пекина и Нью-Дели. Это характерно и для других крупных городов России, таких как Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и др. Уже сейчас городская инфраструктура становится основным барьером экономического развития городов, а значит, и развития несырьевого сегмента экономики всей страны.

Самыми успешными городами в ближайшие годы станут те, кто сумеет ликвидировать инфраструктурный разрыв, принять эффективные меры по улучшению здравоохранения, развитию комфортного и быстрого общественного транспорта (в том числе между центральными и периферийными частями агломераций), модернизации ЖКХ, созданию привлекательных публичных пространств. На этом пути города столкнутся с нормативными и финансовыми ограничениями, в том числе федеральными (например, фиксация на федеральном уровне тарифов на услуги ЖКХ блокирует привлечение частных инвестиций в модернизацию отрасли), и будут вынуждены их преодолевать. Высокая отдача от инфраструктуры может быть достигнута только при концентрации ограниченных финансовых, кадровых и административных ресурсов. Вместо размазывания ресурсов нужно точно определить ограниченное число приоритетов и последовательно с ними работать – это позволит городам значительно повысить качество жизни.

Не менее значимы и институциональные барьеры. Именно от городских властей зависит ряд критически важных элементов инвестиционного климата – доступ к земельным участкам и выдача разрешений на строительство, подключение к сетям водоснабжения и канализации, конкурентный доступ к муниципальным закупкам. Решение этих вопросов позволит в том числе снизить себестоимость жилищного строительства и улучшить ситуацию с обеспеченностью жильем. Важный процесс, по которому с высокой вероятностью пойдет большинство крупных агломераций, – это субурбанизация, переезд жителей и бизнеса в пригородные территории. Непременный атрибут современной развитой городской агломерации – обширная пригородная зона с малоэтажной застройкой и всей социальной инфраструктурой, тесно интегрированной в природную среду, чередующаяся с деловыми районами. Жители таких «субурбий» могут работать и жить в комфортной транспортной доступности, а их стиль жизни сильно отличается от «каменных джунглей» центра города. Пока девелоперы и власти городов шли по пути наименьшего сопротивления и осваивали территорию в формате закрытых коттеджных поселков с минимальной инфраструктурой либо в формате многоэтажных спальных районов. Переход к новому формату пригородных зон потребует совместных усилий от региональных и муниципальных властей. Сейчас ряд таких проектов планируется в Московской области. Если такой переход состоится, он во многом определит конкурентоспособность российских агломераций в будущем [6].

Внешние условия за последние полгода-год изменились. Цены на нефть повторили ситуацию 1986 года и снизились в два раза. При этом, если проводить параллели, то во второй половине 80-х годов Советский Союз частично компенсировал действие этого шока путем массированных заимствований на внешних рынках и внешний долг в 1992 году составил уже 100 % ВВП. Сегодня Россия лишена таких возможностей. Страна, наоборот, пытается снижать внешний долг, не привлекая ресурсы извне. Если брать в консолидированном масштабе, то внешний долг на 1 июля 2014 года составлял 732 млрд долл., а сейчас он уже около 500 млрд долл. Можно попробовать в этой кризисной ситуации брать пример с Сингапура, Китая, Индонезии и Южной Кореи. Принцип бюджетной политики этих стран: сберегать и инвестировать, направляя на текущее потребление по минимуму. В России же сейчас все происходит наоборот: государственные деньги фактически проедаются, накопления невелики, источников для инвестиций нет.

Сегодня уровень инвестиций крайне низок – 17–18 % ВВП. При таком уровне инвестиций об экономическом росте в 3–4 % в год говорить не приходится. Судя по опыту других стран, доля инвестиций должна составлять 30 % ВВП. Нужно снижать дефицит или как минимум не превышать планку в 3 % ВВП, нужно и дальше накапливать резервы, при этом бюджет должен создавать инвестиционную повестку дня. Однако государственный долг России за 2012–2014 годы вырос на 92 %, на 36,4 % – за прошлый год. А расходы на обслуживание госдолга за 2012–2014 годы выросли на 58 % – до 415,6 млрд руб. в год. Еще одна проблема – сбалансированность региональных бюджетов. В текущем году экономический кризис и накопленный долг заставили регионы резко сократить расходы в реальном выражении. Несмотря на то что совокупный консолидированный бюджет регионов за первые шесть месяцев 2015 года был профицитным, проблемы бюджетной сбалансированности для большинства регионов выглядят в 2015 году более остро, чем в 2014 году. В первом полугодии 53 региона (свыше 60 % общего количества регионов) свели бюджет с дефицитом. В 2014 году таких регионов было 49.

Причины возникновения бюджетного дефицита в регионах различны, однако большое влияние на бюджетную сбалансированность регионов оказывает трансфертная политика федерального центра. Динамика этих трансфертов очень сильно варьируется по регионам. Судя по исполнению региональных бюджетов, изменения в трансфертной политике часто являются неожиданными для регионов, что осложняет для них бюджетное планирование. Например, по Магаданской области трансферты в 2015 году сократились по сравнению с 2014 годом почти на 30 %, что привело к падению доходов на 8 % и большому бюджетному. Пытаясь сбалансировать федеральный бюджет, чиновники генерируют бюджетную неопределенность на региональном уровне [5].

В Волгоградской области индустрия (около 500 крупных и средних предприятий) формирует 37 % валового регионального продукта и 57 % налоговых поступлений во все уровни бюджетов. Поэтому кризисное падение темпов роста и просадка ряда отраслей (химия, машиностроение, энергетика) сразу же сказались на общих негативных экономических показателях области [1].

Волгоград занял последние места практически по всем показателям в рейтинге качества жизни в российских городах, составленном экспертами департамента социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Согласно полученным данным, Волгоград стал самым худшим городом России с населением свыше 500 тысяч человек по качеству жизни. На предпоследнем 36-м месте из 37 имеющихся Волгоград оказался и по качеству образования. На четвертом снизу, 34-м месте Волгоград оказался в рейтинге городов по состоянию и обслуживанию жилого фонда, опередив лишь Саратов, Ульяновск и Астрахань. Также на последнем, 37-м месте Волгоград оказался в рейтинге по состоянию дорожного хозяйства. Проведенное исследование стало первым в России рейтингом качества жизни населения по городам, построенным с широким использованием социологических данных. Исследование проводилось в городах с населением более 500 тысяч человек, а для проверки полученных результатов к ним были добавлены два города с меньшим количеством жителей.

Инвестиционная привлекательность г. Волгограда – ниже среднероссийского значения. По инвестициям в основной капитал Волгоградская область тоже отстает от среднего по России. Если среднероссийский показатель ввода жилья составлял 331,3 кв. м на тысячу человек, то наш регион назван среди тех, где положение хуже среднероссийского (от 170 до 250 кв. м). В эту же категорию область попала и по доходам и занятости населения. Если в России доходы выросли в среднем на 103,6 %, то в нашей области они даже уменьшились – менее 100.

На наш взгляд, необходимо активизировать инвестирование в предприятия, связанные с ЖКХ и эксплуатацией жилого фонда. Об эксплуатационщиках редко вспоминают, и всегда в негативном ключе. Необходима разработка соответствующих программ для всех сфер городской экономики, связанных с экологичностью качества жизни [3]. Как только высокотехнологичные услуги начинают активно предлагаться и распространяться, количество пользователей резко увеличивается. А ведь в миллионном городе таких предприятий немало. Например, Волгоградский завод «Эконекс» закончил масштабный проект по повышению энергоэффективности основного освещения и внедрению беспроводной системы управления EconexSmart на заводе «Сан ИнБев» в г. Волжском (город-спутник Волгограда). Установка энергосберегающих светодиодных светильников позволила предприятию сократить потребление электроэнергии на 60 %, а интеллектуальная система управления EconexSmart подстроилась под производственные задачи и полностью автоматизировала работу освещения. Дополнительная экономия электроэнергии – более 40 %. «Эконекс» достаточно молодая компания, которую знают во многих городах России, выпускает энергосберегающее осветительное оборудование с 2010 года. Все началось с идеи, а сегодня предприятие имеет собственные производственные площади, более 50 высококвалифицированных специалистов, представительства и дилерскую сеть по России. Не ограничиваясь созданием одних световых приборов (светильников), инженеры компании «Эконекс» разработали собственную беспроводную систему управления освещением EconexSmart, которая практически не имеет аналогов в России. Основные приоритеты компании – это качество выпускаемой продукции и реализация правильных светотехнических решений.

За последние годы завод «Эконекс» значительно вырос и укрепил свои позиции на российском рынке, создал собственный отдел проектирования, сотрудники которого могут в кратчайшие сроки рассчитать оптимальное светотехническое решение. С 2010 года компания получила множество патентов, реализовала более 200 крупных проектов, запустила для муниципальных клиентов формат сотрудничества – «Энергосервисный контракт», и первая в России разработала и внедрила на объектах беспроводную систему управления Econex Smart [2].

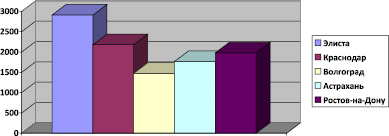

Средний размер платежа за коммунальные услуги через интернет по крупным городам ЮФО в первом полугодии 2015 года, руб.

Высокотехнологичной продукции и услуг в сфере коммунального обслуживания даже без активного участия властей становится больше. Например, на юге России за 2014–2015 год платежи за жилищно-коммунальные услуги через интернет существенно выросли. В Волгограде и Краснодаре показатель увеличился на треть, в Ростове-на-Дону – в два раза, а в Астрахани – почти в три. Средняя сумма перевода составляла 2200 руб. Дешевле всего в России содержание квартиры обходилось жителям Челябинска – 826 рублей в месяц (данные сервиса «Яндекс.Деньги»). Для сравнения: средний чек жителя Уфы составлял 2760 руб., а Москвы – 2617 руб. (данные за 1 полугодие 2015 года).

В целом за последний год число платежей за ЖКУ через «Яндекс.Деньги» увеличилось в 2,5 раза [1].

Следовательно, необходим комплексный территориально-организационный подход размещения и перераспределения производительных сил в России. Это размещение должно осуществляться вокруг многомиллионных городских агломераций. В крупнейшие города – многомиллионники потянется рабочая сила, там будет сосредоточена экономическая активность, произойдет отток излишних ресурсов, прежде всего финансовых, из столицы России [4].

Библиографическая ссылка

Мазница Е.М. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖКХ // Фундаментальные исследования. 2016. № 3-3. С. 594-598;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40105 (дата обращения: 28.02.2026).