Инновационный вектор развития оказывает все большее влияние на экономический рост, благосостояние и конкурентоспособность страны. Для ликвидации технологического отставания от развитых стран в России объявлен курс на модернизацию и технологическое развитие, которое невозможно без формирования соответствующих рыночных инструментов. В связи с этим особо актуальными становятся вопросы разработки и коммерциализации технологий.

Создание новых технологий – результат длительного процесса исследований и разработок, включая фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские работы, последующую коммерциализацию технологий. Инновации – это сложный процесс, вовлекающий большое количество разных участников и стейкхолдеров. Чтобы инновационная политика была успешной, необходимо собрать всех участников и стейкхолдеров вместе и предоставить им возможность влияния на нее в полном объеме [3, с. 22]. Наибольшего прогресса добиваются те страны, где этим вопросам уделяется первостепенное значение. Институционализация нанотехнологий в России происходит согласно общей многоэтапной логике этого процесса, но имеет явно выраженную особенность, связанную с догоняющим характером развития наноиндустрии по сравнению с большинством стран мира, развивающих или еще создающих инновационную экономику.

Предпосылки и импульсы развития наноиндустрии сформировались в условиях многочисленных общесистемных институциональных аномалий, заложенных в ходе либерально-рыночных реформ. Прежде всего, произошло резкое сужение монетарного диапазона (финансовой базы) научно-исследовательских институтов и подразделений (табл. 1).

Таблица 1

Финансирование исследований и разработок в РФ (1995?2013 гг.)

|

Показатели |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|

Расходы федерального бюджета, % |

|||||||

|

к расходам федерального бюджета |

0,31 |

1,69 |

2,19 |

2,35 |

2,87 |

2,76 |

3,19 |

|

к валовому внутреннему продукту |

1,60 |

0,24 |

0,36 |

0,51 |

0,56 |

0,57 |

0,64 |

|

Внутренние затраты на исследования и разработки, % |

|||||||

|

к валовому внутреннему продукту |

0,85 |

1,05 |

1,07 |

1,13 |

1,09 |

1,12 |

1,12 |

Источник. Сост. авт. по: Российский статистический ежегодник, 2014. С. 488–489; Российский статистический ежегодник, 2011. С. 556; Российский статистический ежегодник, 2003. С. 531.

Таблица 2

Динамика организаций, осуществляющих исследования и разработки, в РФ (1995–2013 гг.)

|

Показатели |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|

Общее число организаций |

4059 |

4099 |

3566 |

3492 |

3682 |

3566 |

3605 |

|

в том числе: |

|||||||

|

научно-исследовательские организации |

2284 |

2686 |

2115 |

1840 |

1782 |

1725 |

1719 |

|

конструкторские бюро |

548 |

318 |

489 |

362 |

364 |

340 |

331 |

|

проектные и проектно-изыскательские организации |

207 |

85 |

61 |

36 |

38 |

33 |

33 |

|

опытные заводы |

23 |

33 |

30 |

47 |

49 |

60 |

53 |

|

образовательные учреждения ВПО |

395 |

390 |

406 |

517 |

581 |

560 |

671 |

|

научно-исследовательские, проектноконструкторские подразделения в организациях |

325 |

284 |

231 |

238 |

280 |

274 |

266 |

Источник. Сост. авт. по: Российский статистический ежегодник, 2014. С. 481; Российский статистический ежегодник, 2011. С. 545.

Бюджетные расходы на НИР и НИОКР сократились с 2,43 % ВВП в 1992 г. до 0,24 % в 2000 г. и постепенно повышались, достигнув в 2013 г. 0,64 % ВВП. Внутренние затраты компаний на исследования и разработки начиная с 2000 г. (на фоне благоприятной внешнеэкономической ситуации, в частности стабильного роста цен на нефть) росли довольно медленно. Не случайно в 2012 г. Россия занимала в рейтинге стран мира по совокупным (государственным и частным) расходам на НИОКР лишь 32-е место (1,16 % ВВП), уступая многим развивающимся странам.

В постсоветский период наблюдалась явно выраженная тенденция сокращения количества организаций, осуществлявших НИОКР, и занятых в научно-технологической сфере (табл. 2).

Общее число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, сократилось в 1995–2013 гг. на 11,2 %, однако столь небольшой спад не должен вводить в заблуждение, поскольку он вызван ростом числа вузов, прежде всего в частном секторе (на 69,9 %). При этом количество конструкторских бюро сократилось на 39,6 %, научно-исследовательских институтов – на 24,7 %, проектных и проектно-изыскательских институтов – на 84,1 % (более чем в 6 раз). При этом «в ходе приватизации отраслевых НИИ, КБ и НПО многие из них утратили свою опытную базу... С исчезновением организаций, занятых внедрением результата разработок в производство, завершился демонтаж существовавшей ранее инновационной системы страны (и в прошлом недостаточно сильной)» [2, с. 264]. Результатом стала комплексная дисфункция институционального механизма взаимосвязи науки и производства, которая стала тормозящим фактором формирования институтов и механизмов коммерциализации инноваций. Кроме того, с середины 1990-х гг. численность научных работников уменьшилась на 31,5 %, в том числе количество исследователей – на 28,9 % (табл. 3), стабилизировавшись на уровне показателей СССР 1960-х гг. [2, с. 261].

Таблица 3

Динамика численности персонала в области исследований и разработок в РФ (1995–2013 гг.), чел.

|

Показатели |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2012 |

2013 |

|

Общая численность персонала |

1061044 |

887729 |

813207 |

736540 |

726318 |

727029 |

|

в том числе: |

||||||

|

исследователи |

518690 |

425954 |

391121 |

368915 |

372620 |

369015 |

|

техники |

101371 |

75184 |

65982 |

59276 |

58905 |

61401 |

|

вспомогательный персонал |

274925 |

240506 |

215555 |

183713 |

175790 |

175365 |

|

прочий персонал |

166058 |

146085 |

140549 |

124636 |

119003 |

121248 |

Источник. Сост. авт. по: Российский статистический ежегодник, 2014. С. 482; Российский статистический ежегодник, 2011. С. 547.

Целенаправленные попытки придать импульс инновационному развитию экономики России предпринимаются с начала 2000-х гг. В середине 2000 г. была представлена концепция социально-экономического развития РФ на период до 2010 г., подготовленная Центром стратегических разработок и получившая неофициальное название «Стратегия-2010». Один из ее ключевых разделов был посвящен инновационному развитию как необходимому условию модернизации экономики. Однако на фоне роста мировых цен на энергоносители и быстрого подъема российской экономики данная задача была отодвинута на периферию государственного внимания.

Вместе с тем в 2002 и 2006 гг. были изданы указы Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», определивших ориентиры и приоритеты технологического развития. В конце второго срока президентства В. Путина была издана президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» (2007 г.), в которой констатировался революционный характер нанотехнологий, ведущий к формированию наномира, ставились задачи развития наноиндустрии, среди которых фигурировала ликвидация избыточных институциональных, правовых и экономических барьеров развития рынков нанопродукции и наноуслуг, а также определялся комплекс институтов развития наноиндустрии [6, с. 5–6]. В 2007–2008 гг. были приняты федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 годы» и Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г., а с 2010 г. согласно постановлению Правительства РФ началось формирование национальной нанотехнологической сети.

В 2009 г. Президентом РФ Д. Медведевым была утверждена Концепция социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., основанная на концепции человеческого развития. В данном стратегическом документе были установлены новые целевые ориентиры модернизации и поэтапного перехода к инновационному типу экономического развития. В 2011 г. был подписан федеральный закон № 254-ФЗ «о внесении изменений в закон № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г.» В текст закона были внесены существенные дополнения, связанные с определением ключевых терминов, относящихся к инновационной деятельности, а также глава IV п. 1 «Государственная поддержка инновационной деятельности», в которой фиксировались основные цели и принципы такой поддержки, субъекты и формы ее предоставления, порядок оценки эффективности и перечень критических технологий. Было установлено 8 таких технологий: безопасность и противодействие терроризму; индустрия наносистем; информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни; перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; рациональное природопользование; транспортные и космические системы; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика [10]. Однако ранг (уровень) приоритетности данных технологий и соответствующих направлений научно-технического развития определен не был, что до сих пор создает определенные сложности при распределении ограниченных бюджетных ресурсов.

С начала 1990-х гг. в РФ функционировали Российский фонд фундаментальных исследований и Фонд Бортника, финансировавшие соответственно фундаментальные разработки и наукоемкие стартапы. В конце 1990-х гг. появились первые частные венчурные фонды, которые в 1997 г. объединились в Российскую ассоциацию венчурного инвестирования. В 2006–2007 гг. были учреждены Российская венчурная компания и Внешэкономбанк, функции которых были связаны с финансовой поддержкой крупных инновационных проектов. В 2007 г. был создан основной институт развития наноиндустрии – Российская корпорация нанотехнологий, которая была учреждена Федеральным законом от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ [11], и Правительство РФ внесло имущественный взнос в размере 130 млрд руб. для обеспечения ее деятельности.

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» в редакции 2011 г. предусмотрены различные формы поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе финансовой (специальные фонды, субсидии, гранты, кредиты и т.д.). В Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым с 2012 г. фирмы получили возможность резервировать 3 % суммы подоходного налога на цели проведения НИОКР [12]. Вместе с тем, по мнению С. Глазьева, формирование в России нового технологического уклада невозможно без трехкратного увеличения расходов на науку и инновации, что, в свою очередь, предполагает радикальное повышение нормы накопления в экономике [1]. В 2011 г. Минэкономразвития РФ представило новый проект стратегии инновационного развития под названием «Инновационная Россия – 2020» [9], согласно которому предполагалось увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленного производства до 25–35 % с примерно 5 % в 2010 г. Однако реалистичность поставленной цели вызывает обоснованные сомнения.

Трудно признать, что предпринимаемые федеральными властями меры, направленные на стимулирование инновационного предпринимательства и коммерциализации инноваций, не приносят значимых результатов. Так, по данным В. Полтеровича, к 2014 г. в России функционировало более 70 технопарков, свыше 120 бизнес-инкубаторов, более 100 центров трансфера технологий, более 10 особых экономических зон [4, с. 7–16]. По состоянию на начало 2015 г. в структуру национальной нанотехнологической сети входили 13 нанотехнологических центров, 87 научно-исследовательских центров, 141 центр коллективного пользования и научно-образовательный центр, 258 научно-производственных предприятий, 11 инвестиционных фондов и венчурных компаний, 80 проектных компаний ОАО «РОСНАНО» [5]. Наблюдается и положительная динамика основных индикаторов развития наноиндустрии РФ (табл. 4), однако, очевидно, что этот процесс происходит со значительным торможением и институциональными искажениями.

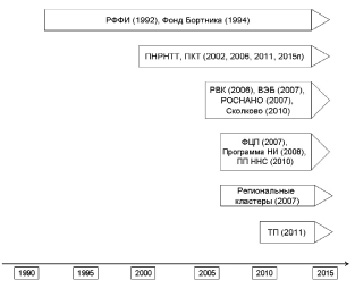

Наноиндустрия РФ испытывает негативное влияние эффекта path dependence в связи с догоняющим характером своего развития: если в США Национальная нанотехнологическая инициатива была принята в 1999 г., а в Евросоюзе, Японии и многих других странах аналогичные стратегические акты были утверждены в начале 2000-х гг., то в России президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» появилась лишь в 2007 г. В результате институционализация отечественной наноиндустрии проходит в ускоренном режиме, что обусловливает высокую концентрацию, взаимное наложение и усиление институциональных аномалий. Так, создание инфраструктурных институтов и институтов развития в сжатом периоде 2007–2011 гг. привело к их функциональному дублированию, гипогенезии (недоразвитию) и искаженным формам реализации на практике (рисунок).

Таблица 4

Динамика основных параметров наноиндустрии РФ (2008–2013 гг.)

|

Показатели |

2008 |

2009 |

2010 |

2012 |

2013 |

|

Число организаций, выполнявших исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями, ед. |

463 |

465 |

480 |

489 |

486 |

|

Численность исследователей, выполнявших исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями, чел. |

14873 |

14500 |

17928 |

19865 |

17893 |

|

Внутренние затраты на исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями, млн руб. |

11026,2 |

15113,1 |

21283,7 |

26360,2 |

21808,1 |

Источник. Сост. авт. по: Российский статистический ежегодник, 2014. С. 481; Российский статистический ежегодник, 2011. С. 547.

Динамика институционализации наноиндустрии в РФ. Условные обозначения: ПНРНТТ – Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ; ПКТ – Перечень критических технологий РФ; РВК – Российская венчурная компания; ВЭБ – Внешэкономбанк; ФЦП – федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 годы»; Программа НИ – Программа развития наноиндустрии в РФ до 2015 г.; ПП ННС – Постановление Правительства РФ «О национальной нанотехнологической сети» от 23.04.2010 г. № 282; ТП – технологические платформы

Приоритеты институциональной политики государства в инновационном секторе быстро и противоречиво меняются: с региональных кластеров (2007 г.) акцент был перенесен на технологические платформы (2011 г.), в настоящее время уже рассматривается проект внедрения технологических инновационных платформ (аналога европейских ETIPs). При этом игнорируются как отсутствие объективной готовности хозяйствующих субъектов к использованию этих трансплантированных институтов, так и сжатый период, отводимый на их адаптацию, что приводит к атрофии и функциональному «перерождению».

Инициатива государства по созданию эффективной системы коммерциализации требует действенных механизмов стимулирования, эффективного использования интеллектуальной собственности и эксплуатации ее бизнесом.

Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Грант № 14-12-34009 а(р).

Библиографическая ссылка

Лаврентьева А.В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ НАНОИНДУСТРИИ) // Фундаментальные исследования. 2015. № 11-7. С. 1445-1450;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39856 (дата обращения: 01.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.39856