Аграрная сфера является стратегически важной отраслью российской экономики. Именно она формирует рынок агропродовольственной продукции, обеспечивая при этом экономическую и продовольственную безопасность страны. Период преобразований конца XX – начала XXI вв. характеризовался разрушением основ функционирования аграрного производства, либерализацией рынков агропродовольственной продукции, стихийной приватизацией, кризисом аграрной сферы и разрушением основ сельского развития. В настоящее время основные приоритетные направления развития аграрной сферы во многом определяются Стратегией социально-экономического развития АПК РФ до 2020 года и включают: восстановление аграрного производства, совершенствование экономики сельского хозяйства как базовой отрасли сельских поселений, обеспечивающей переход к воспроизводственной модели хозяйствования, полное удовлетворение потребностей населения страны в высококачественных продуктах питания из отечественного сырья и наращивание экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции [5].

Целью исследования является обоснование необходимости совершенствования механизмов межрегиональной интеграции корпоративных структур в агропромышленном комплексе и разработка основных мероприятий по совершенствованию.

Основу для проведения исследования составили аналитические публикации и статистические данные.

Материалы и методы исследования

Аграрная политика в современной России направлена прежде всего на обеспечение продовольственной безопасности через создание эффективных механизмов функционирования аграрной сферы экономики. Считаем целесообразным применение в исследовании абстрактно-логического метода, метода сравнительного анализа и экспертных оценок.

Результаты исследования и их обсуждение

В современных условиях реализация указанных направлений и переход на инновационный путь развития невозможны без развития процессов интеграции и кооперации, поскольку именно интеграция способствует оптимальному использованию всех имеющихся ресурсов и обусловлена необходимостью повышения уровня эффективности производства, которая во многом определяется совершенствованием экономических и технологических связей между специализированными предприятиями и отраслями.

Следует отметить, что интеграция лежит и в основе формирования таких структур, как инновационные агропромышленные кластеры, которые могут образовываться как по территориальному, так и отраслевому признакам.

Под интеграцией следует понимать объединение экономических субъектов хозяйствования, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними [1]. Экономическая интеграция имеет место как на уровне национальных хозяйств, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Она проявляется как в расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров.

Экономическая целесообразность агропромышленной интеграции во всех странах связана с такими факторами, как существенная техническая отсталость сельскохозяйственного производства по сравнению с промышленностью, сезонность аграрного производства, большая зависимость его от погодно-климатических условий, необходимость повышения уровня конкурентоспособности производства.

Основными мотивами возникновения агропромышленной интеграции являются: экономия на масштабе (технико-технологическая экономия, получаемая в результате концентрации производства), экономия на масштабе сферы деятельности (или эффект широты ассортимента – т.е. экономия на разнообразии производимой продукции и рынков сбыта), экономия на трансакционных издержках (экономия на затратах, связанных с обменом).

В большинстве случаев инициаторами интеграционных связей являются крупные промышленные предприятия. Сельхозпредприятия вступают в интеграционные связи с целью снижения уровня риска, связанного с сельским хозяйством, а предприятия переработки стремятся обеспечить себе стабильные доходы за счет надежной сырьевой базы и гарантированного сбыта своей продукции.

Формы агропромышленной интеграции на протяжении последних десятилетий претерпевали изменения, но эффективность интегрированного производства проявлялась в улучшении использования мощностей заводов, трудовых и материальных ресурсов, повышением качества готовой продукции, возможности использования результатов основного производства, рациональной организации сырьевой базы.

В настоящее время получили распространение следующие формы экономической интеграции производства:

– горизонтальная интеграция производства, которая представлена сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности и хозяйствования и объединяет производственную деятельность коллективных, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, причем чаще всего в границах отдельного коллективного хозяйства;

– вертикальная интеграция производства в виде объединений сельскохозяйственных предприятий, их подразделений или части их ресурсов с соответствующими формированиями перерабатывающей промышленности, заготовительных, сбытовых и других организаций агропромышленного комплекса;

– конгломератная интеграция, предполагающая объединение в единую структуру различных производственных линий и позволяющая за счет циклического характера спроса на ряд видов продукции значительно выровнять поток денежных поступлений.

Для российского АПК наиболее характерна форма вертикальной интеграции. Создание вертикально интегрированных структур в агропромышленном комплексе позволяет интегрировать в единое целое производства, переработку и торговлю сельхозпродукцией, восстанавливать управляемость агропромышленного производства; оздоровлять финансы предприятий и организаций агропромышленного комплекса; аккумулировать финансовые ресурсы для реализации приоритетных направлений развития сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей; усиливать конкурентный потенциал агросферы, расширять возможности продвижения продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутренний и внешний рынки; задействовать прогрессивные технологии, высокопроизводительную технику, новейшие достижения науки.

Стремление к вертикальной интеграции в агропромышленном секторе России, как справедливо отмечено в исследованиях российских и зарубежных ученых, в большей степени вызвано отсутствием многих элементов нормальной рыночной инфраструктуры. Сельскохозяйственные товаропроизводители, не имея практически никаких гарантий реализации своей продукции по обоснованной цене, идут на объединение с заготовительными и перерабатывающими предприятиями.

Широкое распространение получила и межрегиональная интеграция, подразумевающая объединение перерабатывающих и сельскохозяйственных организаций в наиболее благоприятных для осуществления производства природно-экономических условиях, и областная, представляющая собой слияние перерабатывающих предприятий с сельхозорганизациями, образующими их сырьевую базу [8].

На сегодняшний день функционирование интегрированных структур может осуществляться в различных, как мягких, так и жестких формах. Так, применительно к АПК интегрированные формирования развиваются в таких формах, как:

– агрохолдинг (объединение экономически и технологически взаимосвязанных предприятий и организаций разных форм собственности на основе слияния их капитала, обеспечивающего право одного из них определять стратегию и тактику развития коллективного производства [3]);

– агрокорпорация (интегрированное формирование, созданное через объединения финансовых, материальных и трудовых ресурсов юридических и физических лиц);

– финансово-агропромышленная группа (корпоративное формирование, представляющее высшую форму горизонтально-вертикальной интеграции, объединение нескольких юридических лиц, частично или полностью осуществивших консолидацию своих ресурсов в соответствии с договором о создании ФАПГ для реализации инновационных проектов и программ, с целью повышения конкурентоспособности производства продукции аграрного происхождения и его эффективности за счет экономии издержек, обеспечения продовольственной безопасности и создания новых рабочих мест [4]);

– кластер (это сконцентрированная на определённой территории группа взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов (предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг), научно-исследовательских и образовательных организаций, которые находятся в отношениях функциональной зависимости в процессе производства и реализации товаров и услуг в определённой сфере).

Следует отметить, что в АПК Поволжья в последние годы наметилась тенденция трансформации корпоративного сектора в направлении кластеризации. Такая популярность объясняется рядом отличий и преимуществ кластеров по сравнению с традиционными способами взаимодействия – снижение издержек товарообращения, исключение дублирования функций и общий синергетический эффект для каждого из участников за счет более тесного взаимодействия и всесторонней интеграции [7].

Различные формы интеграции в АПК приводят к созданию крупных межрегиональных компаний с широкой географией инвестиций. Так, одной из крупных корпоративных структур в стране, основанной на межрегиональной интеграции, можно считать группу компаний «Дамате». Это крупный российский сельскохозяйственный холдинг, реализующий проекты по выращиванию и переработке индейки, производству и переработке молока. География его деятельности охватывает три региона: Пензенскую область, Тюменскую область и Республику Башкортостан (рис. 1).

В Пензенской области основной актив холдинга ? это комплекс по производству мяса индейки, являющийся крупнейшим в регионе и одним из самых масштабных в стране. Данное предприятие представляет собой вертикально интегрированную структуру с полным производственным циклом. Осенью 2013 г. было подписано соглашение между ГК «Дамате» и Правительством Республики Башкортостан о взаимовыгодном сотрудничестве в ходе строительства в регионе молочного комплекса на 6000 стойломест. В ноябре 2013 г. состоялось подписание соглашения между Группой компаний «Дамате» и Группой компаний Danone в России.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что группа компаний «Дамате» во многом благодаря географической диверсификации демонстрирует устойчивую положительную динамику развития.

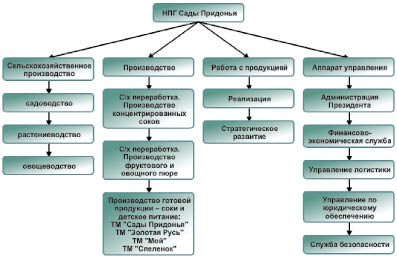

Крупным интегрированным формированием, также основанным на принципах межрегиональной интеграции, является Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» [6]. В рамках данной продовольственной группы реализуется полный цикл производства продукции, который, в частности, включает три направления.

Рис. 1. Структура ГК «Дамате» [2]

Рис. 2. Структура НПГ «Сады Придонья»

Первое направление деятельности – сельское хозяйство. НПГ «Сады Придонья» является единственной отечественной компанией на соковом рынке, которая выращивает собственное сырьё для промышленной переработки и дальнейшего его использования в производстве продуктов. Данное направление деятельности реализует 9 филиалов, расположенных в разных регионах (Волгоградская, Саратовская, Пензенская области). Наличие и концентрация сырьевой базы в близлежащих регионах страны позволяет контролировать весь процесс производства, начиная от посадки дерева или закладки овощных семян, что в дальнейшем гарантирует высокое качество готового продукта, а также предотвращает риски, возникающие на рынке из-за колебаний цен на сырье.

Второе направление деятельности – технология переработки фруктов и овощей. Для реализации данного направления компания обладает самым современным оборудованием, которое позволяет перерабатывать разные виды плодов (сливы, вишни и другие косточковые, ягоды, яблоки, тыкву и др.) и применяет новейшие технологии переработки овощей и фруктов, позволяющие использовать для производства продукции качественное сырье, выращенное на российской земле.

Третье направление – производство. Цеха оснащены передовым оборудованием известных европейских производителей и отвечают современным требованиям. Так например, установленная в 2013 году сверхскоростная и мультиформатная автоматическая линия по розливу продукции не имеет аналогов в России.

Проведенное исследование показало, что для решения аграрных проблем в АПК необходимо дальнейшее изучение вопросов интеграции с целью полного использования имеющихся возможностей для выхода из экономического кризиса, обеспечения продовольственной безопасности и адаптации сельскохозяйственного производства к различным условиям. Межрегиональное сотрудничество должно быть нацелено на создание единого общероссийского продовольственного рынка, в основе которого лежит общественное разделение труда, специализация производства, свободное движение товаров между регионами России. Достичь этого можно через расширение действующих и создание новых региональных и межрегиональных оптовых продовольственных рынков, оптовых баз, ярмарок, аукционов, товарно-сырьевых бирж; создание и развитие маркетинговых служб; совершенствование информационного обеспечения рынка; создание межрегиональных отраслевых союзов (ассоциаций) товаропроизводителей.

Библиографическая ссылка

Акимова Ю.А., Коваленко Е.Г. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР В АГРАРНОЙ СФЕРЕ // Фундаментальные исследования. 2015. № 12-3. С. 545-549;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39578 (дата обращения: 21.02.2026).