Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных условиях хозяйствования существенно повысилась роль взаимодействия бизнеса и власти, проявляющаяся в формах государственно-частного партнерства.

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – для России относительно новая форма взаимодействия государства и бизнеса, направленного на решение задач, значимых для общества. Сотрудничество и взаимодействие органов власти и предпринимательских структур осуществляется не только в целях достижения поставленных целей, но и при условии пропорционального распределения рисков. Минимизировать риски такого взаимодействия призваны инновационные формы развития экономики, такие как особые экономические зоны, кластеры и в перспективе Территории опережающего социально-экономического развития.

Исследование взглядов на кластеры, а также опыт их функционирования в России и за рубежом доказывает, что именно кластерный подход к развитию экономики является способом повышения конкурентоспособности регионов. Достаточно эффективным механизмом реализации кластерной политики, как показывает мировой опыт, является использование государственно-частных партнерств, в капитале которых могут участвовать местные власти, коммерческие предприятия и институциональные частные инвесторы.

Преимущества государственного частного партнерства, как способа интеграции субъектов экономики и реализации крупных инвестиционных проектов, заключаются в унификации подходов к решению стратегических задач территорий.

Обеспечение стабильного роста экономики региона и повышение эффективности функционирования его предприятий, уже не может быть решено только за счет применения стандартных приемов и инструментов менеджмента. В связи с этим целью отечественной и зарубежной науки и бизнес-практики является поиск механизмов экономической интеграции и интерференции для достижения мультипликативных и синергетических эффектов [1].

Рис. 1. Функциональная структура кластер- ориентированной региональной экономики

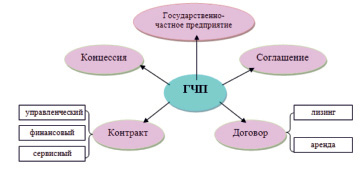

Рис. 2. Формы проектов государственно-частного партнерства

Одной из эффективных форм подобной интеграции является создание и развитие экономических кластеров в рамках отдельного региона или экономической территории. Формированию кластеров способствует стратегически верно выстроенная кластерная политика субъекта Российской Федерации, которая отражает характерные черты кластер-ориентированной экономики, представленной на рис. 1.

Из всех представленных на рис. 2 форм государственно-частного партнерства в Российской Федерации наиболее распространенным является механизм концессионных соглашений.

Особенность взаимодействия государства и частного бизнеса состоит в том, что в проектах государственно-частного партнерства финансирование за счет средств бюджета возможно только при помощи строительства инфраструктурных объектов, обеспечивающих и создающих условия для бесперебойного функционирования бизнеса. Традиционными сферами государственно-частного партнерства во всех странах являлись объекты социальной и транспортной инфраструктуры, а движущей силой процесса была тенденция к сокращению участия государства в экономике.

В основе идеи кластерного подхода с применением ГЧП лежит теория смешанной экономики, однако нельзя считать, что любое взаимодействие государства и бизнеса – это ГЧП. Критерием может являться выполнение предпринимателями функций, которые традиционно выполняло государство.

На международной арене нет единого представления о том, в какой законодательной форме должно быть оформлено государственно-частное партнерство. В некоторых развитых странах, таких как Англия, Япония, Австрия, Франция, Испания – признанных лидерах по степени развития кластеров и ГЧП – не существует единого закона о ГЧП, а основные принципы его заложены в различные нормативные правовые акты, в том числе гражданского законодательства. В других государствах, например Греции, Египте, Анголе, Германии и Бразилии, приняты отдельные законы о ГЧП.

Отчасти причина такого разделения в том, что в первой группе стран ГЧП развивалось естественным образом («снизу вверх»), соответствующие правки постепенно вносились в уже действующие законы. Страны, в которых приняты отдельные законы о ГЧП, входят в группу стран с догоняющей экономикой (исключение из перечисленных – Германия), поэтому развитие государственно-частного партнерства происходило в них «сверху вниз». Другими словами, в этой группе стран ГЧП требует от государства активного участия и продвижения. Россия, как и страны СНГ, относится к группировке стран с догоняющей экономикой.

В настоящее время законодательство о ГЧП принято в 65 субъектах России, однако большая их часть является декларативными документами. Помимо региональных нормативных правовых актов в Российской Федерации порядок и варианты реализации проектов ГЧП регулируют и федеральные законы, например, такие как № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» (поскольку предоставление бизнесу льгот на определенной территории – тоже вариант ГЧП в широком смысле), № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», части 1 и 2 Гражданского кодекса РФ. Тем не менее эти законы в совокупности описывают далеко не все возможные формы сотрудничества частного инвестора и государства, что серьезно ограничивает применение этих нормативных актов в качестве правовой основы ГЧП. В современных условиях необходим новый закон о ГЧП, который сможет выстроить понятную, прозрачную и непротиворечивую законодательную систему, расширить практику сотрудничества государства и бизнеса, что скажется на российском инвестиционном климате позитивно и будет способствовать развитию кластеров.

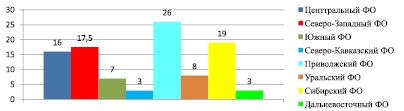

Рис. 3. Проекты ГЧП на территории Российской Федерации, по Федеральным округам, %. [2]

Таблица 1

Сравнительная характеристика реализации проектов по сферам и федеральным округам

|

Федеральный округ |

Сфера |

||||

|

Коммунальная |

Социальная |

Транспортная |

Энергетическая |

Общий итог |

|

|

ДВФО |

– |

– |

2 |

2 |

4 |

|

ПФО |

9 |

17 |

5 |

3 |

34 |

|

СЗФО |

4 |

8 |

7 |

4 |

23 |

|

СКФО |

– |

3 |

– |

1 |

4 |

|

СФО |

1 |

10 |

6 |

7 |

24 |

|

УФО |

2 |

6 |

2 |

1 |

11 |

|

ЦФО |

5 |

7 |

5 |

4 |

21 |

|

ЮФО |

2 |

5 |

3 |

– |

10 |

|

Общий итог |

23 |

56 |

30 |

22 |

131 |

Источник. Рейтинг регионов ГЧП-2014 составлен по [3].

В настоящее время на территории Российской Федерации существует 131 проект ГЧП – завершенных, реализуемых или планируемых к реализации в российских регионах, процентное соотношение по регионам, которых представлено на рис. 3.

Абсолютным лидером по количеству проектов на основе ГЧП в России является Приволжский Федеральный округ – 34 проекта (26 %), на втором месте Сибирский Федеральный округ – 24 проекта (19 %), на третьем месте – Северо-Западный Федеральный округ – 23 проекта (18 %), Центральный Федеральный округ находится на четвертом месте – 21 проект (16 %), а меньше всего проектов в Северо-Кавказском и Дальневосточном Федеральных округах – по 4 проекта (по 3 %). Основные организационно-правовые формы проектов: концессионные соглашения, соглашения о ГЧП в рамках регионального законодательства. Сравнительная характеристика реализации проектов по сферам экономики и федеральным округам представвлена в табл. 1.

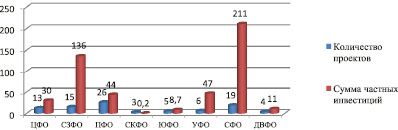

Суммарная стоимость проектов ГЧП, представленная на рис. 4 (на всех стадиях реализации), составляет – 1,044 трлн рублей.

Общий объем привлеченных частных инвестиций в проекты ГЧП составляет – 913,4 млрд рублей (87,44 % от суммарной стоимости проектов). 90 ГЧП-проектов в настоящий момент находятся на стадии реализации и управления.

По формам реализации рассматриваемых проектов 70 заключены в рамках концессионных соглашений, 46 соглашений о ГЧП на основе регионального законодательства и 15 соглашений на основе форм, близких к ГЧП.

Рис. 4. Структура привлечения частных инвестиций в проекты ГЧП, в разрезе федеральных округов, млрд рублей. Источник: расчитано по [3]

Таблица 2

Рейтинг некоторых регионов РФ по уровню развития ГЧП на начало 2014 года

|

Название субъекта РФ |

№ в рей-тинге |

Значение рейтинга % |

Название субъекта РФ |

№ в рейтинге |

Значение рейтинга % |

|

Санкт-Петербург – ТВТ |

1 |

73,9 |

Калининградская область |

33 |

39,2 |

|

Республика Татарстан |

2 |

70,6 |

Московская область |

34 |

37,4 |

|

Новосибирская область |

3 |

65,5 |

Томская область |

36 |

37,3 |

|

Свердловская область |

4 |

63,9 |

Амурская область |

48 |

31,4 |

|

Ленинградская область |

7 |

55,0 |

Алтайский край |

51 |

31,2 |

|

Самарская область |

8 |

56,3 |

Забайкальский край |

61 |

24,9 |

|

Москва |

10 |

52,3 |

Камчатский край |

63 |

24,1 |

|

Краснодарский край |

11 |

51,8 |

Республика Алтай |

68 |

20,1 |

|

Липецкая область – ППТ |

13 |

49,7 |

Республика Бурятия |

69 |

20,0 |

|

Калужская область |

22 |

46,0 |

Ульяновская область – ПТ |

72 |

17,7 |

|

Иркутская область – ТРТ |

26 |

49,0 |

Хабаровский край |

73 |

16,6 |

|

Омская область |

27 |

40,9 |

Республика Хакасия |

77 |

14,8 |

|

Псковская область |

32 |

39,6 |

Республика Карачаево-Черкесия |

82 |

9,6 |

Источник. Авторская разработка, рассчитано по [3].

В России регулярно составляется рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП (табл. 2). В первую очередь, стоит выделить лидеров рейтинга: Санкт-Петербург и Республику Татарстан, которые обладают наивысшей инвестиционной привлекательностью (от 60 % до 75 %, по рейтинговым оценкам) и имеют большой опыт реализации региональных проектов ГЧП и развитую институциональную среду. Регионы с высоким потенциалом развития и показателями инвестиционной привлекательности от 45–60 % характеризуются наличием относительно небольшого опыта реализации проектов ГЧП (1–2 проекта), но стабильной инвестиционной привлекательностью и наличием нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, находящейся в стадии становления. В данной группе представлены Москва и Краснодарский край.

Также стоит отметить регионы, которые активно внедряют практику реализации проектов ГЧП и обладают уже сложившимся опытом в данной сфере, – Липецкая и Самарская области. Регионы, представленные в данном сегменте рейтинга, в настоящий момент характеризуются высоким потенциалом для привлечения частных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Регионы со средним потенциалом развития и показателями 35–45 %, где государственно-частное партнерство характеризуется стадией формирования первичного опыта, но при этом создаются условия для гармоничного развития механизмов ГЧП. В основном здесь представлены регионы, в которых проекты ГЧП находятся еще на прединвестиционной стадии, а также регионы, в которых усилиями администраций создаются условия для привлечения частного инвестора. Также стоит отметить, что в данном сегменте находятся регионы с высоким уровнем экономического развития (Омская область, Калининградская область и др.), которые при определенной политической воле руководства субъекта могут иметь все шансы занять лидирующую позицию в рейтинге. Регионы с низким потенциалом развития и показателями 25–35 %, находящиеся в данном сегменте рейтинга, характеризуются низким уровнем развития нормативно-правовой базы, влияющей на реализацию проектов государственно-частного партнерства и не самой высокой инвестиционной привлекательностью (в среднем 4 балла). Сюда входят Алтайский край и Амурская область. Представленные регионы обладают широкими возможностями для роста, при грамотном позиционировании перспективных инфраструктурных проектов, для частного инвестора. Регионы с очень низким потенциалом развития и показателями от 5 % до 25 % характеризуются наиболее низкими показателями по факторам «Опыт региона по реализации проектов ГЧП» – 0 баллов и «Инвестиционная привлекательность» – 1 балл.

Отставание Дальнего Востока от центрального региона в сфере развития ГЧП отражается в рейтинге «готовности» регионов к осуществлению подобных проектов. Так, если центральные регионы располагается на первом месте с показателями от 60 % до 75 %, то Дальневосточные регионы, такие как Камчатский край, – на 63-м, с показателями 24,1 %.

Приведенные данные показывают, что государственно-частное партнерство в субъектах РФ развито не в полной мере. Тем не менее в данном сегменте также есть положительная динамика – многие регионы, в частности, Камчатский край и Забайкальский край, приступили к реализации пилотных проектов государственно-частного партнерства и при их успешной реализации могут рассчитывать на повышение в рейтинге.

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в регионах, занимающих лидирующее положение по развитию ГЧП, расположены особые экономические зоны технико-внедренческого типа и промышленного производственного типа, на территории которых функционируют кластеры, – это Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, г. Москва. В регионах с низким потенциалом развития располагаются особые экономические зоны и кластеры портового типа и туристско-рекреационного типа – это Калининградская область, Алтайский край, Ульяновская область, Республика Алтай и Республика Бурятия. Для динамичного развития территорий с низким потенциалом органам государственной власти необходимо применить практику эффективного использования механизмов государственно-частного партнерства, изучив при этом опыт лидирующих регионов. Стоит рассмотреть возможность более интенсивного применения практики концессионных соглашений. Также необходима детальная проработка отдельных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок реализации инвестиционных проектов. Примером могут послужить:

– нормативно-правовая база в регионе, в том числе специальные структурные подразделения органов власти, ответственные за ГЧП, предусмотренные в бюджете расходы на ГЧП;

– опыт реализации ГЧП (количество проектов, их уровень и стадии реализации);

– изменение показателей социально-экономического развития региона.

Основной проблемой в вопросе реализации государственно-частного партнерства является гарантия инвестору передачи им в аренду или продажу имущества (объектов собственности), созданного в рамках совместных инвестиционных проектов, после их реализации. В настоящее время большинство проектов, практически являющихся государственно-частные партнерством, реализуется в рамках федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Важной проблемой развития ГЧП в РФ является отсутствие механизмов эффективного финансирования, но не все проекты, реализуемые за счет бюджетного финансирования, соответствуют запланированным программами индикаторам. Период глобального технологического цикла развития – 30–40 лет, в идеале совпадающего с горизонтами стратегического инвестирования; именно на такой период рассчитаны проекты ГЧП.

В настоящее время позволить себе участие в ГЧП могут по большей части крупные инвестиционные фонды, связанные с государством, финансировать реализацию проекта также под силу лишь государственным или квазигосударственным банкам. Таким образом, если не будет налажена система финансирования крупных соглашений, то даже при совершенствовании законодательства государственно-частные партнерства в России будут в основном существовать в виде реализации отдельных уникальных проектов. Причем эти проекты по своей сути не будут являться ГЧП, и смысла в них будет мало. Большую часть крупных ГЧП-проектов можно признать в целом успешными: даже если возникают какие-то проблемы, то их всегда можно урегулировать, так как проектов немного и к ним обычно проявляется повышенное внимание властей. Однако иногда ожидания частных партнеров от реализации совместных с государством проектов не оправдываются.

Для масштабного запуска эффективных механизмов государственно-частного партнерства, как формы развития экономики кластерного типа, необходимо:

– изучить мнение хозяйствующих субъектов о готовности их к участию в кластеризации экономики той территории, на которой они осуществляют деятельность;

– принять на федеральном уровне базовых нормативно-правовых документов, составляющих основу регулирования государственно-частного партнерства;

– завершить работу по формированию региональных нормативных правовых баз функционирования ГЧП.

Рецензенты:

Латкин А.П., д.э.н., профессор, директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, г. Владивосток;

Ембулаев В.Н., д.э.н., профессор кафедры математики и моделирования Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, г. Владивосток.

Библиографическая ссылка

Кулакова Л.И. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЛАСТЕРНОГО ТИПА // Фундаментальные исследования. 2015. № 6-3. С. 586-591;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38664 (дата обращения: 03.01.2026).