Главная тема искусства эпохи палеолита – тема зверя, что неудивительно для общества охотников и собирателей. Изображений животных известно значительно больше, чем изображений людей. Среди занимающих второе место изображений человека доминирует образ женщины, а мужчине в искусстве палеолита принадлежит куда более скромная роль. Его изображения единичны, обычно на них – участники охоты. Нередко принадлежность изображений к мужским носит дискуссионный характер [1]. Однако имеется и третий тип скульптур, гравюр и рисунков палеолита: это особые, фантастические изображения людей со звериными головами – бизонов, коз, волков, птиц и других животных. В их числе знаменитый «колдун» и люди-бизоны из пещеры Труа Фрер (Франция), птицелюди из Альтамиры и женщина-серна из Лас-Кальдас (Испания), человеко-лев из Фогельгард (Германия) и многие другие. Несмотря на редкость по сравнению с двумя основными сюжетами (зверь и человек, женщина), антропозооморфное искусство распространено весьма широко, составляя единый культурный пласт всей доисторической Европы. Характерно и для палеолита бассейна выделяемого в культурном и палеогеографическом плане для позднего палеолита бассейна Десны. Такие изображения представлены здесь исключительно в мелкой пластике, поскольку пещер в регионе нет (а значит, нет места наскальной росписи), а гравировка имеет орнаментальный, а не изобразительный характер.

Пока уникальным остается изображение носорога со стоянки Быки 1 (17.000–18.000 л.н.) [12, 14] (рис. 1–2) представляет собой плоскую фигурку бегущего животного размером 10,8×3,0 см из бивня мамонта. Но изображение полиэйконично, оно прячет в себе несколько образов, которые можно извлечь, разворачивая фигурку. Можно сказать, что это фигурка-оборотень. На одной из сторон по оси изделия ближе к ушку для подвешивания, являясь как бы его продолжением, имеется паз шириной 2,5 мм. Он не вяжется с горизонтальной фигуркой животного, но при развороте в вертикальное положение схематично обозначает две человеческих ноги. Хвост и задняя нога при развороте становились хорошо очерченной мордой с рогом и характерной гривой-горбом. И вот перед нами «человек-носорог». Не исключено, что амулет использовался жителями стоянки Быки в неких мистериях, на глазах, к примеру, у инициируемых подростков, меняя свой облик и, соответственно, мистическое значение – от объекта охоты (а на носорога храбрые охотники из Быков охотились, на стоянке есть кости нескольких особей) к первопредку о двух ногах и носорожьей голове. Череп носорога украшал зимний вход в палеолитическое жилище [12].

Гораздо чаще мы имеем дело с сочетанием антропоморфных черт с чертами хищных животных.

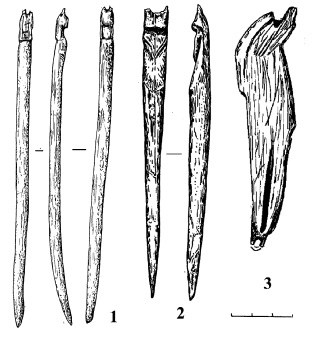

Этот ряд открывает округлое в сечении острие (фибула?) из бивня со стоянки Хотылево 2, на навершии которого вырезана личина с бровями, носом, треугольной бородой, увенчанная острыми (волчьими?) ушами. Высота фигурки 14,5 см, из них на голову приходится 1,4 см (рис. 1: 2). Острие было найдено вертикально вонзенным в пол наземного жилища [9, с. 151, рис. 4] – так же, как человек-носорог в полу полуземлянки Быков 1.

Сходный предмет из бивня известен из комплекса Авдеева ‒ Нового (рис. 1: 1): слегка изогнутое, округлое в сечении острие длиной 15,7 см. Его венчает маленькая голова с уплощенным участком на лицевой стороне, который М.Д. Гвоздовер расценивает как «шейку», а мы считаем стилизованным лицом «шамана» в высоком капюшоне со звериными ушами. [16, p. 14, fig. 56].

Об антропоморфизме обоих остриев свидетельствует как их вертикальная ориентация, так и предельно стилизованное изображение человеческого лица (по наличию треугольной «бороды» у хотылевского образца, можно даже предполагать, что это мужчина). При этом наличие острых ушек недвусмысленно указывает на зооморфность. Обе находки схожи с хрестоматийной рисованной фигурой «Колдуна» из Труа Фрер.

Рис. 1. Зооантропоморфные поделки с палеолитических стоянок бассейна Десны: 1 – Авдеево Новое [16]; 2 – Хотылево 2 [9]; 3 – Быки 1 [12]; 1–3 – бивень мамонта

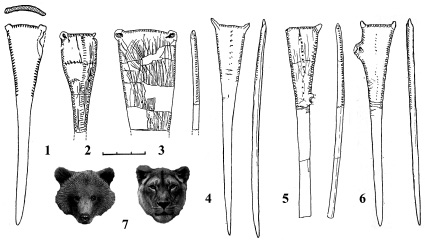

Рис. 2. Зооантропоморфные поделки с палеолитических стоянок бассейна Десны: 1, 4–6 – Авдеево Новое; 2–3 – Авдеево Старое [16]; 1–6 – бивень; 7 – морды медведя и пещерного льва анфас

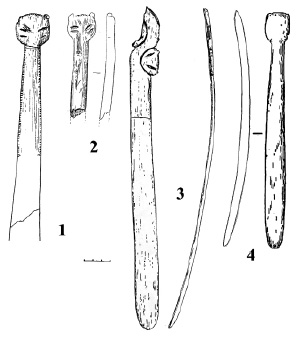

Рис. 3. Зооантропоморфные поделки с палеолитических стоянок бассейна Десны: 1, 3 – Авдеево Новое; 2 – Авдеево Старое [16]; 4 – Хотылево 2 [5]

В мифологических представлениях многих народов образ волка связан с культом родоначальника племени, тотемного предка. Герой-родоначальник часто называется волком, имеющим голову волка (так, прозвище грузинского царя Вахтанга – Горгослани, «волкоглавый»). В таких мифах предок-вождь выступает в образе волка или способен обращаться в него. Близки к этому представления об оборотнях – волколаках, вервольфах. Ритуал одевания в волчьи шкуры у многих народов уже в историческое время приурочивался к осенне-зимнему сезону, такие ритуалы и соответствующие им мифологические схемы могут своими корнями уходить во времена палеолита.

К изображениям волков (с меньшей долей вероятности – лисиц) могут быть отнесены и подтреугольные плоские острия с острыми ушками (рис. 2: 4–6), такие же предметы с ушками округлыми (рис. 2: 1–3) могут символизировать головы пещерного льва или же (что менее вероятно) песца, но не медведя с его почти ромбовидной анфас головой (рис. 2: 7), и не росомаху с треугольной мордой анфас. Вытянутая часть острия олицетворяет человеческий торс увенчанный головой зверя, а не непропорционально вытянутую морду. О символическом антропоморфизме говорят, в свою очередь, как отмеченный М.Д. Гвоздовер орнамент, характерный также для женских статуэток – косой крестик [5], возможно обозначающий швы на одежде [8], так и треугольная форма, возможно имитирующая женское лоно или бугорок Венеры [14].

Так называемые «лопаточки» из ребер мамонта (рис. 3) со стоянок Авдеево и Хотылево 2, интерпретируемые М.Д. Гвоздовер [5], Ф.М. Заверняевым [9] как антропоморфные изделия (так, по бокам лопаточек нанесен косой крестик – символика швов одежды), в ряде случаев, как замечено уже рядом авторов [7; 14], несут в себе одновременно и зооморфную семантику и таким образом являются териантропными изображениями. Сразу заметим, мы не склонны, в отличие от Б. Громадовой [7], считать зооморфными все известные головки-навершия лопаточек, а лишь имеющие характерные звериные ушки. Три «лопаточки» из Авдеевской стоянки (рис. 3: 1–3) имеют навершие в виде стилизованной головы хищной кошки (пещерного льва), причем в единичном случае – даже двух противолежащих кошачьих голов [16, p. 37, fig. 130, 131, 132]. Сразу заметим: легко понять, что это не морда медведя или росомахи (имеющая выраженную подтреугольную форму). Это именно округлая морда представителя кошачьих. На «лопаточках» обозначены не только уши, но и глаза, которые могли в древности инкрустироваться органическими включениями (например, каплями смолы и т.п.) [14]. Одна из трёх «лопаточек» Хотылево 2 стилизована, но не утратила характерных круглых небольших ушек [9, с. 156, рис. 6–1] (рис. 3: 4).

Нельзя не сказать о псевдозооантропоморфах, порожденных воображением ряда исследователей: речь пойдет о статуэтках о стоянки Мезин (Черниговская обл., Украина). Часть скульптур некоторыми учеными интерпретировалась как изображения птиц [1]. Сходство с птичками им придает не столько реальная форма, сколько зачастую рисунки-развертки, сделанные, чтобы наглядней показать орнаментацию артефактов, но играющие с разумом злую шутку. Даже знание того, как выглядит реальный предмет, не дает подсознанию избавиться от навязанного картинкой образа «птицы с распахнутыми крыльями». Порой эти развертки публикуются без пояснения, что рисунок вовсе не являет реальный облик статуэтки [10]. В итоге родилась даже теория о синкретических (женщина + птица) образах [3; 4, с. 282–283; 11, с. 60–61]. Но стоит сравнить профили статуэток из Мезина с так называемыми клавиформами (женскими знаками) из западноевропейской наскальной живописи и с профилями женских изваяний эпохи палеолита, как все становится на свои места. «Крылья» оказываются ягодицами и округлыми бёдрами, хвост – уплощенным торсом, а резной треугольный знак – обозначение лобка, притягательного во все времена для мужских взглядов – оказывается там, где ему и должно наличествовать – напротив ягодиц, а вовсе не на спине несуществующей птицы. Принимать женские ягодицы за крылья птицы – это, конечно, романтично, но мало связано с научным поиском. Палеолитоведы И.Г. Шовкопляс [15, с. 247] и Г.П. Григорьев [6] не случайно уже давно утверждали, что Мезинские «птички» являются лишь стилизованной антропоморфной женской скульптурой и к орнитофауне не имеют ни малейшего отношения.

Кто изображен на рассмотренных артефактах: реальный человек, шаман в звериной маске или фантастическое существо? Если это лишь изображения шаманов в масках, употреблявшихся в ритуальных представлениях, то все-таки, надевая маску зверя, человек пытался войти в определенную роль и отразить мифологические представления о мире. В том числе и о неких первопредках, сочетавших признаки человека и тотемного животного. Таким образом, нам не уйти от наличия в древней мифологии териантропных существ, обладающих звериными и человеческими признаками одновременно. Это образ, к которому человечество постоянно возвращалось в течение своей истории – в египетских божествах, в уэллсовских персонажах «Острова доктора Моро» или в современном сетевом фурри-арте, несущем в себе все те же архетипы, дошедшие до нас сквозь тысячелетия в потаенных уголках сознания [13].

Выводы

1. Териантропные изображения, характерные для верхнего палеолита Европы, распространены и на территории бассейна Десны, будучи представлены мелкой пластикой.

2. Основным зооморфным компонентом этих полиморфных образов являются, судя по ряду внешних признаков, наиболее опасные хищники – волк и пещерный лев (возможно, в меньшей степени, песец и лисица). Выделить изображения медведя и росомахи по морфологии изображений не удается. Единично изображение носорога.

3. Можно предположить, что териантропы в палеолитическом искусстве отображают важный элемент первобытной мифологии. Наиболее вероятно, что это первопредки-тотемы, покровители той или иной группы палеолитического населения.

Рецензенты:

Михальченко С.И., д.и.н., профессор, директор, Научно-исследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований, г. Брянск;

Шинаков Е.А., д.и.н., профессор, председатель Брянского регионального экспертного совета РГНФ, директор научно-образовательного центра «Этнолого-археологическая лаборатория», Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, г. Брянск.

Библиографическая ссылка

Чубур А.А., Султанова О.Р. АНТРОПОЗООМОРФНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ПАЛЕОЛИТЕ БАССЕЙНА ДЕСНЫ // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-27. С. 6115-6119;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38630 (дата обращения: 18.01.2026).