ГРП – процесс, предполагающий обработку ПЗС и преследующий цель по образованию новых и расширению уже имеющихся в породах ПЗС трещин. Результат, ожидаемый после проведения ГРП, заключается в увеличении проницаемости пласта на участке трещинообразований и, как следствие, улучшении жидкостного притока. Такие результаты достигаются при создании значительных давлений на забое скважины путем закачки вязкой жидкости с большим расходом в породу. Это позволяет быстро повысить забойное давление. Расширение имевшихся и возникновение новых трещин происходит при превышении созданным давлением гидростатического почти в два раза [11]. Сохранение полученных трещин раскрытыми обеспечивается тем, что их заполняет песок, вводимый с жидкостью. Через некоторое время закачанную жидкость выносят из породы при эксплуатировании.

Итак, ГРП применяют, чтобы:

1) увеличить продуктивность и приемистость добывающих и нагнетательных скважин соответственно;

2) регулировать по пластовой мощности приток и приемистость;

3) создать в обводненных скважинах водоизолирующие экраны [1].

Сравнительно недавно ГРП проводили лишь в низкодебитных скважинах, однако начало девяностых годов за границей ознаменовалось применением гидроразрыва в скважинах высокого дебита. При применении гидроразрыва в высокодебитной скважине приоритетным считается получение широких и укороченных трещин, которые могли бы проникать за границы кольматирующей зоны. Масштабы действия на ПЗС в пластах высокой проницаемости существенно ниже. При этой операции требуется небольшое количество оборудования по приготовлению рабочей жидкости, а закачка сопровождается сроками менее часа. Эффективность метода доказана на Ближнем Востоке, в Канаде, Индонезии, США [12].

Применение ГРП в отечественной практике датируется 1952 годом, а уже в период с 1958 по 1962 г. количество операций превысило 1500. В последние годы большим числом проведения ГРП характеризуется Западная Сибирь, т.к. наблюдается существенное снижение добычи углеводородов [6].

Процесс гидроразрыва включает две основные стадии по закачиванию жидкостей. Первая стадия сопровождается закачиванием в скважину первоначальной жидкости разрыва без проппанта. Такая жидкость носит название «подушки». Сквозь отверстия обсадной колонны, образованные после процесса перфорации, жидкость под давлением продавливают в породу с определенной скоростью, которой оказывается достаточно, чтобы разорвать пласт и образовать новые трещины [13]. На второй стадии закачивают жидкость-песконоситель, содержащую проппант. Благодаря ей сквозь перфорационные отверстия проппант доставляется в возникшую трещину. По завершении операции закачки трещина, наполненная проппантом, смыкается и удерживает в себе проппант что не дает проппанту выйти из нее при вымывании жидкости и при добыче.

Рассмотренный метод разрыва является традиционным. Также существует новый способ разрыва. При нем создается сеть открытых каналов, которые проходят свозь набивку проппанта, и так увеличивают трещинную проводимость [14].

Таким образом, двумя основными материалами, закачиваемыми в скважину при ГРП, являются:

1) проппант;

2) жидкость гидроразрыва [10].

Эффект от операции разрыва обусловлен главным образом составом и физико-химическими свойствами выбранной жидкости разрыва. Основная цель применения жидкости разрыва – передача к забою энергии с поверхности, чтобы раскрылись трещины и наполнитель оказался в месте назначения [2].

К качеству жидкостей, используемых при ГРП, предъявляются следующие требования:

– обладание динамической вязкостью, которой хватит, чтобы создать высокопроводные трещины;

– низкая фильтруемость, что обеспечивает получение трещин требуемого размера с минимально возможными жидкостными затратами;

– способность увеличивать коллекторскую проницаемость;

– давление на трение должно теряться минимально при движении жидкости по трубам;

– после операции жидкости должны легко извлекаться из пород;

– наименьшая коррозионная активность;

– должны способствовать тому, чтобы песок равномерно размещался и закреплялся в трещинах [16].

Жидкости разрыва в добывающих скважинах – жидкости, с основой в виде углеводородов (нефть и переработанные продукты). Скважины, нагнетающие жидкость, используют жидкости, с основой в виде воды. В основном вязкость жидкостей составляет 50–500 МПа·с. Жидкость продавки должна быть минимальной вязкости и с малым коэффициентом трения [6].

Проппант представляет из себя твердые частички, удерживающие трещины открытыми, не давая сомкнуться, а также сохраняющие образованные каналы, чтобы была возможность дренирования пласта скважиной. Твердые частички сортируются по размерам и сферичности таким образом, чтобы создавался как можно более эффективный путь для притока в набивке из проппанта, по которому обеспечивался бы свободный сток в ствол скважины флюидов из пласта [10].

На данный момент в промышленности применяются следующие три вида проппанта:

– песок;

– проппант, обладающий средними прочностными свойствами;

– высокопрочный боксит, обладающий высокими прочностными свойствами [15].

Закачиваемый в трещину проппант должен иметь прочность, достаточную для выдерживания давления, которое возникает, когда закрывается трещина [18].

Если проппант способен удерживать трещинную ширину, не нарушая ее целостности, то обеспечивается высокая трещинная проницаемость, и полученной проводимости хватит, чтобы поддерживать скважинную производительность после обработки на высоком уровне [17].

Показатели трещины, закрепляемой проппантом, находятся в прямой зависимости от его свойств. Достаточно высоким является эффект от использования гидроразрыва с проппантом в песчаной и карбонатной породах [19].

Рассмотрим данные скважин Абдулловского месторождения, к которым был применен гидроразрыв с проппантом (табл. 1).

Таблица 1

Данные по ГРП на скважинах Абдулловского месторождения

|

Номера скважины |

Параметры до ГРП |

Параметры после ГРП |

Фактический прирост после ГРП |

|||||

|

Qн, т/сут |

Qж, м3/сут |

Обводненность, % |

Qн, т/сут |

Qж, м3/сут |

Обводненность, % |

Qн, т/сут |

Qж, м3/сут |

|

|

2615 |

4,2 |

5 |

8 |

10,8 |

13,2 |

8,9 |

6,6 |

8,2 |

|

229РТМ |

3 |

4,8 |

31 |

16 |

37 |

52 |

13 |

32,2 |

|

1825 |

1,5 |

3 |

45 |

13,9 |

31,4 |

51,1 |

12,4 |

28,4 |

|

1804 |

7,6 |

11,7 |

24 |

17,6 |

31,8 |

35 |

10 |

20,1 |

|

125РТМ |

2,3 |

3,9 |

30 |

12,9 |

20,7 |

24,9 |

10,6 |

16,8 |

|

2183 |

1,3 |

2 |

25 |

14,2 |

23,5 |

27,1 |

12,9 |

21,5 |

|

153РТМ |

0,9 |

1,4 |

25 |

11,3 |

19,1 |

28,3 |

10,4 |

17,7 |

|

2202 |

5,2 |

8,1 |

23 |

15,4 |

20,6 |

10 |

10,2 |

12,5 |

|

192РТМ |

3,7 |

5,5 |

18 |

23,2 |

31 |

10 |

19,5 |

25,5 |

|

1803 |

5,1 |

7,3 |

16 |

25,6 |

39,9 |

22,7 |

20,5 |

32,6 |

|

217РТМ |

1,3 |

2 |

25 |

15,5 |

41,7 |

55,3 |

14,2 |

39,7 |

|

2278 |

3,8 |

6,8 |

32 |

14,7 |

27 |

34,4 |

10,9 |

20,2 |

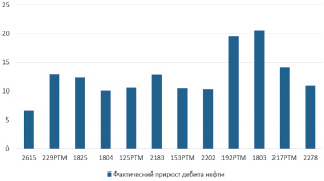

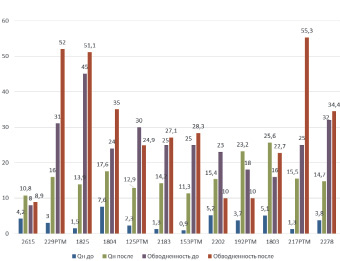

Рис. 1. Фактические приросты дебита нефти

Табл. 1 содержит данные о динамике ряда основных параметров добычи до и после проведения процесса.

Наглядно динамика основных показателей добычи показана на рис. 1 и 2.

Использование гидроразрыва с проппантом привело к существенному увеличению добычи нефти. Так, фактический прирост дебита нефти составил для скважин: 2615 – 6,6 т/сут, 229РТМ – 13 т/сут, 1825 – 12,4 т/сут, 1804 – 10 т/сут, 125РТМ – 10,6 т/сут, 2183 – 12,9 т/сут, 153РТМ – 10,4 т/сут, 2202 – 10,2 т/сут, 192РТМ – 19,5 т/сут, 1803 – 20,5 т/сут, 217РТМ – 14,2 т/сут, 2278 – 10,9 т/сут.

Это доказывает целесообразность и эффективность проведенных ГРП.

Особый интерес представляет проведение повторного ГРП на скважине 2223Б.

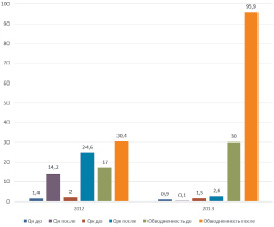

Табл. 2 содержит данные динамики ряда основных параметров добычи до и после гидроразрыва на скважине 2223Б в 2012 и 2013 годах (повторный ГРП).

На рис. 3 наглядно представлена динамика параметров первичного и вторичного ГРП.

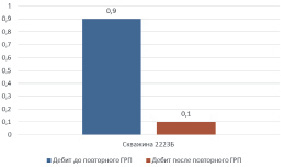

По рис. 3, 4 мы можем судить о неэффективности применения вторичного ГРП на скважине 2223Б.

Наблюдается резкое снижение дебита нефти с 0,9 до 0,1 т/сут и значительное повышение обводненности с 30 до 95,9 %.

Рис. 2. Динамика основных показателей добычи до и после ГРП на скважинах Абдулловского месторождения

Таблица 2

Данные по ГРП на скважине 2223Б

|

Год проведения ГРП |

Параметры до мероприятия |

Параметры после мероприятия |

Фактический прирост после ГРП |

|||||

|

Qн, т/сут |

Qж, м3/сут |

W, % |

Qн, т/сут |

Qж, м3/сут |

W, % |

Qн, т/сут |

Qж, м3/сут |

|

|

2012 |

1,4 |

2 |

17 |

14,2 |

24,6 |

30,4 |

12,8 |

22,6 |

|

2013 |

0,9 |

1,5 |

30 |

0,1 |

2,6 |

95,9 |

–0,8 |

1,1 |

Рис. 3. Динамика основных показателей добычи первичного и вторичного ГРП скважины 2223Б

Рис. 4. Дебиты до и после ГРП скважины 2223Б

Использование гидроразрыва в высокодебитных газодобывающих скважинах часто ведет к выносу из пласта проппанта. Основные проблемы (проппант увлекается газом, оборудование подвергается эрозии, проппант откладывается в установках, предназначенных для сепарации, а также в других установках, располагаемых на поверхности), которые связаны с его выносом, имеют решение. Проблема выноса проппанта наиболее часто встречается в газовых, нежели в нефтяных, скважинах, т.к. осуществляется пробковый, а также турбулентный режимы течения газа, происходит его расширение и т.п. [7].

Решением данной проблемы может стать применение проппанта, покрытого смолой, который позволяет эффективно контролировать его вынос в нефтяных скважинах с высокими дебитами [9]. Также одним из решений данной проблемы является более тщательное проектирование оборудования, способного наиболее эффективно противостоять эрозии [19].

Рассматриваемая скважина является низкодебитной (дебит ниже 85 т/сут), поэтому к проблеме неэффективности проведенного на ней повторного ГРП в принципе не может быть отнесен вынос проппанта. В этом случае причиной может стать осаждение проппанта [20].

В скважинах с низким дебитом обсадная колонна может послужить местом, в котором будет осаждаться проппант. Осаждение проппанта может привести к потере проводимости в приствольной зоне, ведущей к тому, что добыча полностью прекратится, так как продуктивная зона полностью перекроется проппантом. Во избежание этой проблемы необходимы периодические промывки [3]. Причиной неудачи проведенного гидроразрыва может стать нерациональный выбор объема, скорости закачки проппанта и разрывных жидкостей [8]. Превышение критического давления, при достижении которого происходит разрыв экранов из глины, выполняющих роль отделителей нефтенасыщенных пластов от водонасыщенных, или превышение темпов изменения размера трещины, может привести к гидродинамическому контакту пластов с добывающей или нагнетательной скважинами. При таком контакте резко повышается обводненность скважинной продукции, снижается текущая добыча флюида [5].

К причинам понижения дебита после проведения повторного гидроразрыва можно отнести отклоняющее действие проппанта от первичного ГРП, извлечение в недостаточном количестве отработавшей жидкости ГРП, различные технологические причины в процессе гидроразрыва. Также на использование вторичного ГРП влияют особенности геологических и физических условий [4].

Также в качестве причины неэффективности вторичного ГРП можно назвать некорректную проектировку технологии использования вторичного гидроразрыва и неоптимальную работу скважинных оборудований [21].

Так, использование ГРП на Абдулловском месторождении привело к существенному росту нефтедобычи, что доказывает рациональность расчетов параметров процесса и корректный выбор оборудования и выполнения технологии процесса.

Вторично проведенный гидроразрыв на скважине 2223 Б не дал положительного эффекта, что обусловлено рядом вышеназванных причин. Следовательно, перед применением повторного гидроразрыва к другим скважинам необходимы более тщательные расчеты параметров процесса, а также оптимизации режима работы скважинного оборудования.

Рецензенты:

Арсланов И.Г., д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Механика и технология машиностроения», ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» филиал, г. Октябрьский;

Галлямов И.И., д.т.н., профессор, кафедра «Информационные технологии математических и естественных наук», ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» филиал, г. Октябрьский.

Библиографическая ссылка

Фаттахов И.Г., Малышев П.М., Шакурова А.Ф., Шакурова Ал.Ф., Сафиуллина А.Р. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОПРОСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-27. С. 6023-6029;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38612 (дата обращения: 26.02.2026).