В последние годы все более пристальное внимание специалистов разного профиля (неврологов, психиатров, нейрофизиологов, психологов, педагогов) привлекает проблема синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей. По данным эпидемиологических исследований детей, проведенных в России, его частота составляет 2–29 % [13]. Клинические проявления СДВГ определяются тремя основными симптомами: невнимательностью (Н), гиперактивностью (ГА), импульсивностью (И). Клиническая картина не однородна и основные симптомы могут быть вариативны по количественным и качественным характеристикам [12].

Выделяют СДВГ с преобладанием гиперактивности (СДВГ-Г), СДВГ с преобладанием невнимательности (СДВ-Н) и комбинированный тип. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что комбинированный тип является наиболее распространенным [12, 15, 16]. Эти нарушения сочетаются с поведенческими и тревожными расстройствами, трудностями в обучении и межличностных отношениях, а также в формировании речи и школьных навыков.

Считается, что основные морфофункциональные нарушения при СДВГ связаны со специализированными мозговыми системами, которые оказывают модулирующее избирательное влияние на структуры мозга [7]. При этом нарушаются взаимодействия между лобными долями (прежде всего – их префронтальными отделами) и передней цингулярной извилиной, лимбической системой и глубинными образованиями (гипокамп, таламус, базальные ганглии) [1, 17]. Предполагается, что в основе патогенеза лежат нарушения активирующей функции ретикулярной формацией [3]. Также имеются данные, указывающие на нейротрансмиттерную недостаточность при нарушении метаболизма нейромедиаторов центральной нервной системы-дофамина, норадреналина и серотонина [6, 14].

Поэтому актуальным является поиск эффективных комплексных воздействий, создающих физиологическую основу адекватного развития мозговых механизмов у детей с СДВГ.

Нами исследованы изменения уровней активации головного мозга под действием интервальных гипоксически-гиперкапнических тренировок. Данные тренировки имеют нейропротекторный эффект, приводят к падению тонуса артерий, раскрытию резервных капилляров, в результате чего улучшается кровообращение и питание мозга [2, 8, 11]. Однако эффекты гипоксически-гиперкапнических тренировок в отношении активационных механизмов до настоящего времени не исследовались.

Учитывая все вышесказанное, авторы поставили цель – исследовать влияние гипоксически-гиперкапнических тренировок на уровни активации лобной коры головного мозга у детей 5–8 лет с СДВГ.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось при добровольном информированном согласии родителей, участвовал 41 ребенок школ г. Красноярска (средний возраст 7, 8 лет). Методом случайной выборки дети разделены на 2 группы. Экспериментальную группу составили 22 ребенка с СДВГ, которые получили комплексное лечение, включающее медикаментозную терапию, БОС-терапию, гипоксически-гиперкапнические тренировки на дыхательном тренажере. Контрольную группу составили 19 детей, получавших идентичный курс коррекции без гипоксически-гиперкапнических тренировок.

Для исследования уровней активации мозговых систем был использован метод омегаметрии, определяющий значения сверхмедленных устойчивых потенциалов (УП) милливольтного диапазона, регистрируемых в корковых проекциях лобной коры [4, 5, 9]. Исследование проводилось при помощи комплекса омегаметрии «Омега-тестер». Полученные результаты анализировались с помощью стандартных статистических методов.

Гипоксически-гиперкапнические тренировки проводились на дыхательном тренажере «Карбоник» в соответствии с рекомендациями по его применению (Беспалов, 2005; Чудимов и др., 2011). Общий принцип тренировочных занятий заключался в постепенном повышении времени занятия от 2 до 20 мин, при постоянной концентрации углекислого газа (5–6 %) и кислорода (17–15 %) с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.

Результаты исследования и их обсуждение

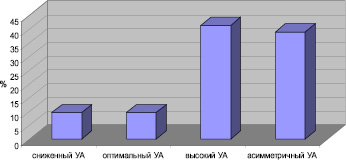

При исследовании уровней активации лобной коры головного мозга у детей с СДВГ нами выявлено следующее соотношение уровней активации: большинство характеризовалось высокими (41,4 %) и асимметричными (39 %) значениями омега-потенциала. К оптимальному и сниженному уровню активации относились по 9 % детей (рис. 1).

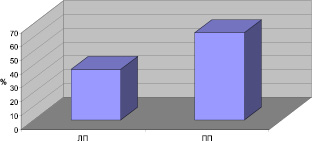

Также у 63,4 % детей с СДВГ отмечается значимая межполушарная асимметрия, с преобладанием правого полушария и 36,5 % с доминированием левого полушария (рис. 2).

Рис. 1. Процентное распределение по уровню омега-потенциала у детей с СДВГ

Рис. 2. Особенности межполушарных отношений у детей с СДВГ

Результаты исследования показали, что для детей с СДВГ характерны более высокие значения устойчивого потенциала лобной коры, которая, как известно, отвечает за планирование, контроль, поведенческое торможение, регуляцию эмоций и аффекта. Возможно, более высокая активность поведенческой системы торможения является признаком изменения локального мозгового кровотока и, соответственно, дисбаланса коркового возбуждения. Еще одной особенностью детей с СДВГ можно считать асимметричную активность правого полушария головного мозга, что может говорить о нарушениях ведущих механизмов модулирующего влияния корковой активности, координирующих функциональную активность организма.

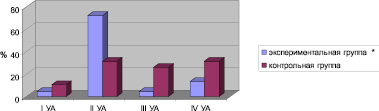

Включение в комплекс коррекционных мероприятий гипоксически-гиперкапнических тренировок выявило следующее распределение по уровням активации лобной коры у экспериментальной и контрольной групп. После коррекции в экспериментальной группе количество человек сократилось в 2 раза, а в контрольной не изменилось. Второй оптимальный уровень после коррекции регистрировался уже у большего числа детей (72,7 %), в отличие от контрольной группы (31,5 %). В случае высоких и асимметричных величин омега-потенциала (III и IV УА) наблюдалось значимое снижение омега-потенциала в экспериментальной группе (рис. 3).

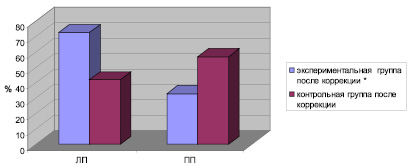

При сопоставлении результатов касающихся особенностей межполушарных отношений у детей с СДВГ, после гипоксически-гиперкапнических тренировок было обнаружено достоверное уменьшение омега-потенциала правого полушария (р < 0,05) и увеличение омега-потенциала левого полушария (р < 0,05), по сравнению с контрольной группой.

При включении гипоксически-гиперкапнических тренировок в комплекс коррекционных мероприятий у детей с СДВГ выявлено изменение устойчивых потенциалов головного мозга до оптимального уровня и оптимизации межполушарных отношений.

Таким образом, установлено, что применение гипоксически-гиперкапнических тренировок оказывает существенный нормализующий эффект в отношениях корково-стволовых и лимбико-ретикулярных механизмов регуляции уровня бодрствования.

Рис. 3. Процентное распределение по уровню омега-потенциала у детей с СДВГ после дыхательных нагрузок (примечание – * достоверность отличий р < 0,05 )

Рис. 4. Особенности межполушарных отношений у детей с СДВГ на фоне гипоксически-гиперкапнических тренировок

Данные результаты исследования показывают, что включение гипоксически-гиперкапнических тренировок в комплекс мероприятий по коррекции СДВГ увеличивает резистентность нейронов к гипоксии, увеличивается количество микрососудов в головном мозге за счет ангиогенеза, что ведет к повышению коллатерального резерва мозгового кровообращения. Вследствие этого повышается неспецифическая резистентность организма, возрастает устойчивость к утомлению, снижается гиперактивность и агрессивность, увеличивается концентрация и устойчивость внимания

Рецензенты:

Кожевникова Т.А., д.м.н., профессор кафедры специальной психологии, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск;

Сергеева Е.Ю., д.б.н. профессор кафедры патологической физиологии, Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск.

Библиографическая ссылка

Муллер Т.А., Шилов С.Н., Пуликов А.С. ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРКАПНИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА УРОВНИ АКТИВАЦИИ ЛОБНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ // Фундаментальные исследования. 2015. № 1-9. С. 1864-1868;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38442 (дата обращения: 31.01.2026).