Реализация долгосрочной стратегии развития регионов СКФО сопряжена с необходимостью создания условий эффективного использования их промышленного потенциала как основы экономического роста. За годы реформ и экономических преобразований в попытках выстроить рыночную систему отношений на общем фоне экономического спада наметился значительный перевес в сторону отраслей торговли и услуг [4, 8, 9, 10], сопровождавшийся снижением промышленного производства и утерей существовавших производственных межрегиональных связей. С начала 1990 годов прослеживается устойчивая тенденция снижения доли промышленного производства в валовом региональном продукте республик. В течение всего пореформенного периода регионы СКФО характеризовались значительным отставанием по основным показателям социально-экономического развития, характеризуясь высокими показателями безработицы, сложной криминогенной обстановкой, неразрешенностью религиозных и этнополитических вопросов.

По уровню ВРП на душу населения, производительности труда и заработной платы, бюджетной обеспеченности, уровню развития реального сектора экономики и вовлеченности во внешнеэкономическую деятельность Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от других федеральных округов [1, 6, 11, 13].

Промышленность СКФО на сегодняшний день представлена добывающей и обрабатывающей отраслями. Если в 2005 году доля промышленного производства в валовом региональном продукте СКФО составляла 17,7 %, то уже в 2012 году ее величина составила всего 13,3 %. Среди субъектов СКФО наиболее промышленно развитым является Ставропольский край, доля промышленного производства которого в ВРП составила в 2012 году 23,6 % [5, 7, 10, 12, 14].

Характеризуя в целом состояние промышленного сектора регионов СКФО, можно отметить: низкую конкурентоспособность, за исключением незначительного числа отраслей, к которым традиционно относятся производство нефтепродуктов и стройматериалов. Низкий уровень конкурентоспособности во многом объясняется низкими показателями качества выпускаемой продукции, сопряженного с высокими удельными издержками и низким уровнем ключевых компетенций (технологии, инновации, маркетинг, управление) на большей части предприятий регионов СКФО.

К основным причинам, тормозящим сегодня развитие промышленного сектора регионов СКФО, можно отнести следующие. Во-первых, сегодня на региональном уровне и уровне федерального округа отсутствует четко разработанная, действенная и имеющая механизм реализации стратегия развития промышленного сектора регионов СКФО, которая представляла бы собой баланс региональных и федеральных интересов. Во-вторых, это отсутствие необходимых финансовых и инвестиционных ресурсов, вызванное низкой привлекательностью регионов как инвестиционных площадок. В-третьих, в регионах ощущается острая нехватка квалифицированной рабочей силы, специалистов среднего звена, которые могли бы работать на промышленных предприятиях. Это далеко не полный перечень сдерживающих факторов, но они, на наш взгляд, являются на данный момент центральными.

Говоря о стратегии развития в целом СКФО, необходимо отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р утверждена Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. Одной из целей реализации данной стратегии выступает индустриализация и повышение технологического уровня промышленной базы. В качестве основного инструментария достижения поставленных целей в стратегии рассматривается создание промышленных парков и развитие дополнительных финансовых стимулов. В качестве финансовых стимулов выступают льготные кредиты, субсидии, таможенные льготы и т.д. [2, 3, 6, 16].

На сегодняшний день делать выводы об эффективности реализуемых мероприятий рано. Каких-либо серьезных и значимых сдвигов в промышленности СКФО не наблюдается. Проблемы, которые существовали до принятия стратегии, все еще актуальны для округа.

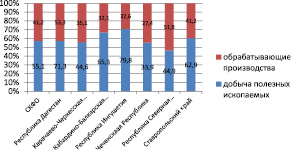

Одной из острейших проблем промышленных предприятий СКФО является высокая степень износа основных производственных фондов. Большая часть предприятий округа была введена в эксплуатацию еще в советский период и долгие годы за отсутствием финансирования и поддержки со стороны государства имеющиеся фонды не обновлялись. За период 2013 года в действие было введено по отраслям «добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность» всего лишь 8,7 % от общего числа введенных фондов по всем видам экономической деятельности в регионах СКФО. Если степень износа в целом по отраслям экономики в СКФО составляет 47,2 %, то в добывающей промышленности данный показатель находится на уровне 55,1 %, а в обрабатывающей – 41,2 %. Данные показатели являются одними из самых высоких среди федеральных округов России. Внутри СКФО картина еще более удручающая, степень износа ОПФ по отдельным регионам достигает 70–80 % (рис. 1) [11, 13, 14].

Ухудшению ситуации способствует и низкий уровень инвестиционной привлекательности регионов СКФО. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт Ра» инвестиционный климат регионов СКФО сегодня характеризуется как незначительный потенциал – высокий риск, лишь Ставропольский край на общем фоне республик выделяется и относится к категории пониженный потенциал – умеренный риск. Сегодня регионы Северного Кавказа характеризуются высоким уровнем социальных, экономических, политических и иных рисков, что сдерживает потенциальных внутренних и особенно внешних инвесторов осуществлять вливания в экономическое развитие регионов.

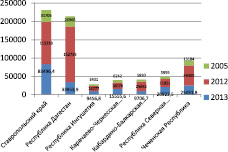

В 2013 году доля СКФО в общем объеме инвестиций в основной капитал по Российской Федерации составила 3,22 %. На протяжении периода с 2005 г. (2,8 %) по 2013 г. данный показатель держится стабильно в среднем на уровне 3 %. С другой стороны, если рассматривать сложившуюся ситуацию по отдельным регионам СКФО, наблюдается значительный разброс. Наиболее высокие показатели отмечаются по Ставропольскому краю (124305 млн руб.) и Республике Дагестан (178314 млн руб.), а самые низкие – по Карачаево-Черкесской Республике (18797 млн руб.) и Республике Ингушетия (13138 млн руб.). Таким образом, разрыв достигает практически десяти кратного значения (рис. 2). [2, 3, 15].

Наибольший удельный вес в совокупной величине инвестиций в регионах Северного Кавказа, как правило, приходится на государственные инвестиции, выделяемые на реализацию перспективных и стратегически важных инвестпроектов [2, 3].

Среди промышленных предприятий СКФО, реализующих масштабные инвестпрограммы, следует назвать «Невинномысский азот», химический комбинат «Ставролен» (город Буденновск Ставропольского края), компанию «Арнест» из Невинномысска, владикавказский завод «Электроцинк», «Кавказцемент» из Карачаево-Черкесии и ряд других.

Еще один перспективный сегмент кавказской промышленности, доставшейся в наследство от СССР, – оборонка. Укрепление этой отрасли также связано с федеральным трендом: оборонные предприятия в последние годы стали получать крупные госзаказы в связи с начавшейся программой перевооружения российской армии.

На Северном Кавказе в их числе уже оказались такие заводы, как «Победит» (Владикавказ), «Дагдизель» (Каспийск), «Сигнал» (Ставрополь) и другие предприятия, показавшие по итогам 2013 года очень высокую динамику увеличения доходов.

Решить проблему притока инвестиций в округ возможно лишь в комплексе и при условии наличия гарантий для потенциальных инвесторов. К сожалению, на сегодняшний день имеются значительные недоработки инвестиционного законодательства, бюрократические препоны, высокий уровень коррумпированности и общая экономическая нестабильность, которые тормозят многие процессы. При определении приоритетных направлений инвестирования, прежде всего, должна быть ориентация на импортозамещение и высокотехнологические отрасли.

Рис. 1. Степень износа ОПФ по регионам СКФО

Рис. 2. Величина инвестиций в основной капитал по регионам СКФО, млн руб.

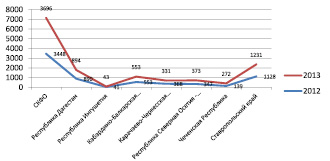

Среди промышленных предприятий региона достаточно высок уровень убыточных. По таким видам экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства, их величина составляет 40,6 и 33,8 % соответственно. Многие предприятия в силу многих причин оказываются не способными осуществлять технологическую перестройку и модернизировать свои производства. Это отражается на инновационной активности предприятий и организаций СКФО. К числу предприятий, реализующих технологические, маркетинговые и организационные инновации, относятся 5,9 % от общего числа в 2013 году. Данный показатель с 2005 года по 2013 год снизился по регионам СКФО с 8,2 до 5,9 %, общее снижение составило 2,3 %. Величина внутренних затрат на научные разработки и исследования (рис. 3) в среднем по регионам СКФО не превышает величины 530 млн руб., исключение составляют Ставропольский край (1128 млн руб.) и Республика Дагестан (894 млн руб.). Однако, если сравнивать данные показатели с аналогичными показателями по регионам лидерам, таким как, например, Республика Татарстан, то их разница в среднем составит порядка 9–10 раз [1, 2, 6, 13, 14].

По мнению многих экспертов, в России сегодня проблема рынка труда заключается не в уровне занятости населения, а в сочетании роста безработицы в одних областях с дефицитом кадров в других. В промышленном секторе регионов СКФО сегодня остро чувствуется нехватка специалистов как среднего звена, так и более высокого уровня, управленцев, способных осуществлять управление в условиях быстроменяющейся внешней конъюнктуры рынка.

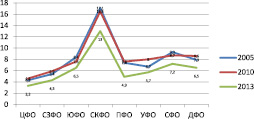

Выпуск специалистов среднего звена в СКФО за период с 2005 года (27,8 тыс. человек) по 2013 год сократился на 2,5 тыс. человек и составил 25,3 тыс. человек – один из самых низких показателей по федеральным округам [1, 12]. Если рассматривать данный факт через призму традиционно высокого уровня безработицы в данных регионах (рис. 4), можно констатировать наличие существенного дисбаланса между реальной потребностью в специалистах на рынке труда, которые могли бы устроиться на работу, и выпуском учебных заведений.

Проведенная оценка промышленного производства СКФО позволяет предложить следующие концептуальные положения, формирующие стратегию его развития в долгосрочной перспективе.

1. Определяя основные направления промышленного развития регионов СКФО, прежде всего необходимо исходить из существующих естественных конкурентных преимуществ, которые обеспечиваются природным, производственным, трудовым и интеллектуальным потенциалами.

Рис. 3. Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб.

Рис. 4. Уровень безработицы в федеральных округах России, %

2. Региональные промышленные политики регионов СКФО должны выстраиваться с учетом интересов всего округа и возможных межрегиональных взаимодействий.

3. Подготовка специалистов должна вестись с учетом интересов и потребностей реального сектора экономики; необходимо возрождение сети средних специальных учебных заведений.

4. Без повышения инвестиционной привлекательности СКФО, что подразумевает под собой снижение коррумпированности, криминногености, формирование законодательной базы и гарантий инвесторам, развитие промышленного сектора еще долгие годы будет тормозиться.

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-06-00066-а).

Рецензенты:

Рабаданов А.Р., д.э.н., декан факультета финансов и аудита, Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала;

Эсетова А.М., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой мировой экономики, Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала.

Библиографическая ссылка

Арсланова Х.Д., Арсланов Ш.Д. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА // Фундаментальные исследования. 2015. № 5-2. С. 379-383;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38225 (дата обращения: 28.01.2026).