Для рационализации природопользования, борьбы с опустыниванием и деградацией необходимы адаптированные растительные ресурсы с учетом происходящих изменений: количества осадков, температуры и деградации ландшафтов. Уникальные возможности мониторинга растительных ресурсов и сохранения генофонда с учетом меняющихся условий и требований в области защитного лесоразведения предоставляют коллекционные фонды древесных растений Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) [1, 3, 5–7]. Мониторинг интродукционных ресурсов древесных видов – это система регулярных многолетних наблюдений в пространстве и во времени, дающая информацию о состоянии биоразнообразия интродукционных видов с целью сохранения, восстановления и непрерывного использования генофондов для обогащения лесомелиоративных комплексов агро- и урболандшафтов.

Материалы и методы исследования

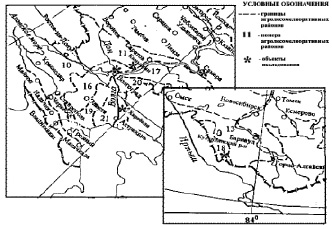

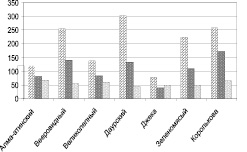

К параметрам мониторинга интродукционных ресурсов относятся: наличие и возрастная категория видов, систематическая принадлежность, а также показатели, связанные с комплексной оценкой биологического потенциала и хозяйственной пригодности видов. Мониторинг направлен на выполнение следующих задач: анализ биоразнообразия интродукционных ресурсов генофонда деревьев и кустарников ВНИАЛМИ; выявление адаптационных возможностей интродуцированных видов родовых комплексов; изучение декоративных, биоэкологических и хозяйственных особенностей с целью отбора экологически устойчивого ассортимента для лесной мелиорации; Проведение комплексной оценки и определение эколого-хозяйственной перспективы с целью сохранения, восстановления и непрерывного использования при лесомелиорации деградированных земель агро- и урболандшафтов. Ксеротермический режим климата Нижнего Поволжья и Западной Сибири определяет аридную направленность формирования растительности и оказывает влияние на рост и развитие интродуцированных деревьев и кустарников [1, 3]. Объектом исследований являлась большая группа интродуцентов из дендрариев ВНИАЛМИ, а также коллекционных, семенных участков, агро- и урболесных экосистем аридного пояса России (рис. 1).

Мобилизация исходного материала проводилась в течение сорока лет в бывших республиках Средней Азии, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Самарской областях, Ставропольском крае. При решении поставленных задач использовались методы натурного эксперимента, экспедиционные и лабораторные исследования, проведенные по общепринятым методикам [2, 3]. Методы исследований базировались на принципах комплексного изучения процессов мобилизации и адаптации древесных растений для засушливого пояса России по лесомелиоративному районированию, разработанному ВНИАЛМИ.

Экспериментальные исследования выполнялись как полевой опыт, где главным действующим фактором являлись экологические условия различных географических пунктов (Алтайский край, Волгоградская, Астраханская, Самарская обл.), погодные условия различных лет вегетации, а также характеристики растений (адаптивные и хозяйственно ценные).

Результаты исследований и их обсуждение

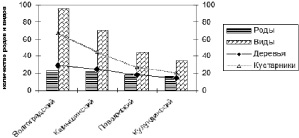

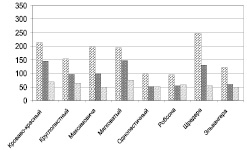

Получены новые экспериментальные данные по оценке перспективности родовых комплексов деревьев и кустарников для повышения биоразнообразия в агроландшафтах аридных регионов. Разработка способов и мероприятий по мобилизации биологического потенциала проведена на базе коллекций ВНИАЛМИ с использованием представителей семейства Rosaceae, преобладающего по количеству видов и родов (рис. 2).

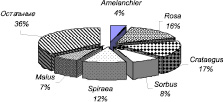

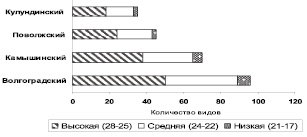

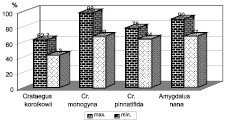

В коллекциях ВНИАЛМИ (Волгоградский, Камышинский, Поволжский, Кулундинский дендрарии) семейство Rosaceae – одно из самых крупных по таксономическому составу и составляет 35,7 % от общего количества видов и включает, 75 родов, 35,7 % из них приходится на родовые комплексы. Биоэкологическая оценка многолетнего способа интродукции родовых комплексов – Amelanchier (7), Rosa (27), Sorbus (7), Spiraea (15), Crataegus (33), Chaenomeles (3) использована для разработки мероприятий по привлечению перспективных видов для наилучшего решения поставленных задач. Выявлена степень адаптации в условиях засушливой зоны, которая характеризует не только адаптивные процессы, но и возможность применения растений в различных лесонасаждениях (рис. 3).

Масштаб 1:10 000 000

Рис. 1. Объекты исследований по природным зонам

Рис. 2. Коллекционные фонды деревьев и кустарников семейства Rosaceae

Рис. 3. Распределение коллекции семейства Rosaceae по степени адаптации

Перспективны для мобилизации и выращивания на производственных питомниках и широкого практического применения по всем районам аридной зоны России в различных типах защитных и озеленительных посадок деревья и кустарники с высокой степенью адаптации (25–28 баллов). Они обладают высокой толерантностью в экстремальных условиях, обильно цветут и плодоносят, имеют качественные семена. В эту группу входят родовые комплексы кустарников с широким ареалом произрастания: ирга, шиповник, боярышник и др., которые рекомендованы для количественного и качественного расширения разнообразия адаптированных хозяйственно ценных древесных видов и формирования многофункциональных защитных лесонасаждений, как лесомелиоративные, декоративные, плодовые и энтомофильные виды [8]. Кустарники семейства Rosaceae в условиях сухой степи цветут ежегодно. Ирга обильноцветущая, гладкая, канадская, малоплодная зацветают при среднесуточной температуре воздуха +15 °С (табл. 1).

Сумма положительных эффективных температур (выше 5 °С) в этот период превышает 275 °С. Отмечено интенсивное плодоношение, что связано с лучшей завязываемостью плодов (80–92 %), а также развитием крупных плодов и семян в условиях повышенного тепла [4]. Высокой оказалась и жизнеспособность семян (от 75 до 100 %) (табл. 2).

Определение диапазона экологической пластичности перспективных видов по качественным и количественным параметрам семеношения в возрастном аспекте составляют основу для мобилизации адаптированных хозяйственно ценных видов (табл. 3).

Таблица 1

Характеристика цветения видов Amelanchier Medik

|

Виды ирги |

Средняя дата зацветания |

Оценка цветения в баллах |

Продолжительность цветения, дни |

Размеры цветка, см |

Количество цветов в соцветии, шт. |

|

Гладкая |

28.04 |

5 |

7–11 |

2,0–2,2 |

7–11 |

|

Канадская |

28.04 |

5 |

6–9 |

2,0–2,5 |

7–14 |

|

Колосистая |

30.04 |

5 |

7–12 |

2,0–2,6 |

15–17 |

|

Малоплодная |

28.04 |

4 |

6–10 |

2,0–2,5 |

15–17 |

|

Обильноцветущая |

28.04 |

5 |

7–10 |

2,5–3,0 |

15–20 |

|

Ольхолистная |

02.05 |

4 |

7–12 |

2,0–2,5 |

11–14 |

|

Овальная |

01.05 |

4 |

6–10 |

2,0–2,5 |

18–20 |

Таблица 2

Урожай плодов, качество семян видов рода Amelanchier Medik

|

Виды ирги |

Возраст растений, лет |

Урожай плодов на 1 растении, г |

Масса 1000 шт. плодов, г |

Выход семян из плодов, % |

Масса 1000 шт. семян, г |

Жизнеспособность семян, % |

|

Гладкая |

6 |

550 |

480 |

2 |

7,8 |

100 |

|

Канадская |

10 |

1530 |

510 |

4 |

6,9 |

99 |

|

Колосистая |

20 |

2700 |

475 |

4 |

7,9 |

100 |

|

Малоплодная |

9 |

995 |

300 |

1 |

3,4 |

75 |

|

Обильноцветущая |

18 |

2450 |

415 |

2 |

6,7 |

85 |

|

Ольхолистная |

9 |

1800 |

650 |

3 |

9,2 |

99 |

|

Овальная |

20 |

2550 |

415 |

4 |

7,0 |

91 |

Таблица 3

Выход семян из плодов у видов сем. Rosaceae, %

|

Вид |

X ± s |

c.v., % |

P, % |

|

Amelanchier florida |

2,20 ± 0,04 |

18,0 |

1,8 |

|

Amelanchier laevis |

1,90 ± 0,03 |

15,8 |

1,6 |

|

Cotoneaster lucidus |

27,42 ± 0,51 |

18,6 |

1,9 |

|

Cerasus tomentosa |

18,31 ± 0,47 |

25,7 |

2,6 |

|

Crataegus korolkowii |

18,40 ± 0,49 |

26,6 |

2,7 |

|

Cr. monogyna |

20,63 ± 0,45 |

22,0 |

2,2 |

|

Padus virginiana |

17,89 ± 0,45 |

25,0 |

2,5 |

|

Rosa canina |

21,32 ± 0,41 |

19,0 |

1,9 |

|

R. beggerana |

18,09 ± 0,21 |

11,6 |

1,2 |

Примечания: X ± s – среднее и его ошибка; c.v., % – коэффициент вариации; Р – точность опыта.

Таблица 4

Плодоношение интродуцентов в условиях сухой степи

|

Виды |

Масса, г |

Количество семян, шт. |

|||

|

плодов на растении |

100 шт. плодов |

1000 шт. семян |

в 100 шт. плодов |

в одном плоде |

|

|

Aronia melanocarpa |

8870 |

60,0 |

3,9 |

204 |

1–3 |

|

Crataegus korolkovii |

22184 |

69,7 |

25,0 |

475 |

4–5 |

|

Cr. submollis |

10260 |

185,0 |

60,7 |

438 |

4–5 |

|

Cotoneaster lucidus |

3480 |

38,9 |

21,8 |

251 |

2–4 |

|

Rosa canina |

21920 |

218,5 |

26,4 |

3037 |

20–34 |

|

Padus virginiana |

11200 |

32,9 |

5,9 |

100 |

1 |

Анализ плодоношения показывает, что в сухой степи у большего числа видов плоды и семена в общей биологической продуктивности растения составляют – до 14,9–35,6, Cotoneaster, Aronia – 38,0–40,7 % (табл. 4).

Адаптация растений при привлечении их в новые условия выращивания заметный отпечаток накладывает на завязываемость плодов, семенную продуктивность, которые зависят от видовой принадлежности, возраста, географического происхождения и абиотических факторов (рис. 4).

В результате определения репродуктивной способности хозяйственно ценных интродуцентов в различных почвенно-климатических условиях составлен реестр доброкачественности семян для их мобилизации и выращивания на производственных лесопитомниках [8, 9]. Чем выше степень адаптации растений к местным условиям, тем успешнее они развиваются, что обусловлено хорошей доброкачественностью семян (рис. 5).

Рис. 4. Завязываемость плодов у различных видов Crataegus (возраст 56 лет, Самарская область):  ‒ количество на 1 пог. м побега, шт.;

‒ количество на 1 пог. м побега, шт.;  ‒ количество плодов на 1 пог. м побега, шт.;

‒ количество плодов на 1 пог. м побега, шт.;  ‒ завязываемость плодов, %

‒ завязываемость плодов, %

Рис. 5. Доброкачественность семян сем. Rosaceae в условиях сухой степи

Это ведет к большой семенной продуктивности и возможности использования растений при создании экосистем. Аридная зона России является продуктивным регионом. Здесь целесообразно создавать семенные плантации из древесных пород с широким экологическим и эдафическим ареалом и многих видов кустарников многоцелевого назначения, у кустарников, как правило, формируются крупные плоды и семена.

Заключение

Таким образом, научная новизна мониторинга заключается в биоэкологическом обосновании мобилизации интродуцентов для формирования многофункциональных лесонасаждений в засушливом поясе России на основе их комплексной оценки. Впервые по установленным параметрам биологического потенциала и экологической пластичности интродуцированных хозяйственно ценных деревьев и кустарников разработан мониторинг интродукционных ресурсов древесных видов. На основе оценки адаптации родовых комплексов семейства Rosaceae в засушливом поясе России представлены рекомендации по адаптированному ассортименту для расширения биоразнообразия хозяйственно ценных видов при создании лесомелиоративных комплексов (систем всех требуемых противоэрозионных, пастбище-мелиоративных, рекреационных и др. защитных насаждений) в малолесных регионах.

Рецензенты:

Литвинов Е.А., д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой агроэкологии и защиты растений, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград;

Москвичев А.Ю., д.с.-х.н., профессор кафедры агроэкологии и защиты растений, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Свинцов И.П., Семенютина А.В., Панов В.И., Долгих А.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО МОНИТОРИНГУ И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ИНТРОДУКЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГЕНОФОНДА ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-21. С. 4681-4686;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38050 (дата обращения: 13.02.2026).