Количество реконструктивных операций на брюшной аорте и артериях нижних конечностей продолжает находиться на стабильно высоком уровне. Несмотря на достижения современной хирургической техники и фармакотерапии, с каждым годом увеличивается количество повторных реконструктивных оперативных вмешательств. Повторные реконструктивные операции относятся к числу наиболее технически сложных оперативных вмешательств и сопровождаются высокой летальностью и инвалидизацией пациентов [1]. Одной из наиболее частых причин повторных реконструктивных операций являются тромбозы и окклюзии шунтов и зон реконструкций [4]. По данным литературы, частота тромбозов после операций на аорто-бедренном сегменте достигает 9,3 %, а бедренно-подколенно-тибиальном до 12 % [2]. Среди причин ранних послеоперационных тромбозов, возникших в первые 6 месяцев после операции, выделяют хирургические погрешности, несостоятельность дистального русла [3]. Значительную роль в развитии тромботических окклюзий играют нарушения свертывающей системы крови [7]. Увеличение числа облитерирующих сосудистых заболеваний может быть связано с комбинацией различных факторов генетического риска атеросклероза [6; 8]. Этот вопрос до сих пор остается актуальным, так как недостаточно изучен патогенез тромбозов сосудистых реконструкций.

Цель и задачи: изучить влияние генетических полиморфизмов наследственных тромбофилий на риск развития раннего тромбоза у больных после реконструктивных операций на брюшной аорте и артериях нижних конечностей.

Материалы и методы исследования

Исследовано 119 пациентов. Все пациенты мужчины, этнически коренные жители центрального черноземного района РФ. Исследуемая выборка была разделена на 3 группы. В первую группу включены больные, у которых в первые 6 месяцев после реконструктивной операции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей развилась тромботическая окклюзия зоны реконструкции. Во вторую группу вошли больные, перенесшие реконструктивную операцию на брюшной аорте и артериях нижних конечностей, без признаков тромбоза в зоне реконструкции по истечении 6 мес. Третью (контрольную) группу, составили мужчины без признаков хронических облитерирующих заболеваний аорты и артерий нижних конечностей. Все больные из первой и второй групп в послеоперационном периоде получали двойную дезагрегантную терапию (ацетилсалициловая кислота + клопидогрель), в послеоперационном периоде не было ни геморрагических, ни инфекционных осложнений. Выполнялась инструментальная (ультразвуковое дуплексное сканирование артерий, ангиография) и лабораторная диагностика (клинический анализ крови, биохимический анализ крови с липидным профилем, коагулограмма, исследование крови на маркеры тромбофилии: Д-димер, гомоцистеин, антитромбин III, тест на агрегацию тромбоцитов). Исследование полиморфизма проводили с помощью методов полимеразной цепной реакции с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров с последующим анализом полиморфизма генов по локусам 1691G/A FV, 20210G/A FII, 677 С/T MTHFR, 455 G/A FGB методом TaqMan зондов с помощью real-time ПЦР. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistiсa 6,0.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты генотипирования данных индивидов по локусам 1691G/A FV, 20210G/A FII, 677 С/T MTHFR, 455 G/A FGB представлены в таблице.

Исследование распределения генотипов изучаемых полиморфных маркеров наследственных тромбофилий показало, что для всех рассмотренных генетических полиморфизмов эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p > 0,05).

Уровень аллельного разнообразия по изученным локусам варьировался от Н0 = 0,02 (для локуса 1691G/A FV) до Н0 = 0,46 (для локуса 20210G/A FII) среди больных с ранней тромботической окклюзией зоны реконструкции после реконструктивной операции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей. Среди больных, перенесших реконструктивную операцию, без развития ранней тромботической окклюзии в зоне реконструкции, этот показатель составил Н0 = 0,48 (для локусов 677 С/T MTHFR и 455 G/A FGB), а в контрольной группе он был равен Н0 = 0,34 (для локусов 677 С/T MTHFR и 455 G/A FGB).

При сравнительном анализе распределения частот аллелей и генотипов наследственных тромбофилий 1691G/A FV, 20210G/A FII, 677 С/T MTHFR, 455 G/A FGB в группе больных с ранней тромботической окклюзией зоны реконструкции после реконструктивной операции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей, в группе больных без тромботической окклюзии зоны реконструкции после реконструктивной операции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей и в контрольной группе статистически достоверных различий среди вышеперечисленных групп выявлено не было.

Далее мы проанализировали роль комбинаций генетических вариантов исследуемых локусов наследственных тромбофилий в формировании ранней тромботической окклюзии зоны реконструкции после реконструктивной операции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей. Исследование проведено с помощью программного обеспечения АРSampler [http://sources.redhat.com/cygwin/], использующего метод Монте-Карло марковскими цепями и байесовскую непараметрическую статистику [5].

Следует отметить, что в формировании значимой комбинации генетических вариантов, отличающих группу больных с ранней тромботической окклюзией зоны реконструкции после реконструктивной операции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей от контрольной группы участвуют два рассмотренных генетических полиморфизма: 677 С/T MTHFR, 455 G/A FGB.

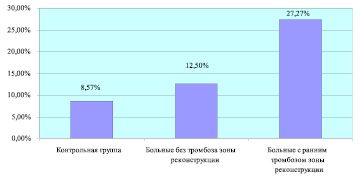

Установлена ассоциация сочетания генетических вариантов аллеля 677 T MTHFR и аллеля 455G A FGB с формированием ранней тромботической окклюзии в зоне реконструкции. У 27,27 % больных с ранней тромботической окклюзией зоны реконструкции имеется данное сочетание генетических вариантов, тогда как в контрольной группе оно выявлено у 8,57 % (p = 0,03), а среди больных, перенесших реконструктивную операцию на брюшной аорте и артериях нижних конечностей без развития ранней тромботической окклюзии в зоне реконструкции, данное сочетание генетических вариантов выявлено у 12,50 % (рисунок). Данная комбинация полиморфных вариантов генов наследственных тромбофилий является фактором риска развития ранней тромботической окклюзии у больных, перенесших реконструктивную операцию на брюшной аорте и артериях нижних конечностей (ОR = 4,0; 95 % CI 1,03–15,53).

Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфных маркеров генов 1691G/A FV, 677 C/T MTNFR, 20210 G/A FII, 455 G/A FGB в исследуемых группах

|

Полиморфизм |

Аллели, генотипы |

Пациенты с тромбозом зоны реконструкции (n = 44) |

Пациенты без тромбоза зоны реконструкции (n = 40) |

Контрольная группа (n = 35) |

ОR (95 % СI), χ2, p |

ОR (95 % СI), χ2, p |

|||

|

ni |

% |

ni |

% |

ni |

% |

||||

|

1691G/A FV |

1691G |

87 |

98,86 |

80 |

100 |

70 |

100 |

0,001 (0,55-21,6) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

- χ2 = 0,01; p = 1,01 |

|

1691A |

1 |

1,14 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Infi (0,053-0,054) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

- χ2 = 0,01; p = 1,01 |

|

|

1691 GG |

43 |

97,73 |

40 |

100 |

35 |

100 |

0,01 (0,5-21,89) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

- χ2 = 0,01; p = 1,01 |

|

|

1691 GA |

1 |

2,27 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Infi (0,046-0,047) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

- χ2 = 0,01; p = 1,01 |

|

|

1691 AA |

0 |

0 |

0 |

- |

0 |

0 |

- |

- |

|

|

677 C/T MTHFR |

677 T |

27 |

30,68 |

25 |

31,25 |

14 |

20,0 |

1,77(0,79-3,97) χ2 = 1,79; p = 1,18 |

1,82 (0,81-4,14) χ2 = 1,91; p = 0,17 |

|

677 C |

61 |

69,32 |

55 |

68,75 |

56 |

80,0 |

0,56(0,25-1,26) χ2 = 1,79; p = 1,18 |

0,55 (0,24-1,24) χ2 = 1,91; p = 0,17 |

|

|

677 TT |

4 |

9,10 |

3 |

7,5 |

1 |

2,86 |

3,40(0,33-82,41) χ2 = 0,44; p = 0,5 |

2,76 (0,23-71,22) χ2 = 0,14; p = 0,71 |

|

|

677 CT |

19 |

43,18 |

19 |

47,5 |

12 |

34,28 |

1,45(0,53-4,05) χ2 = 0,33; p = 0,52 |

1,73 (0,62-4,92) χ2 = 0,85; p = 0,36 |

|

|

677 CC |

21 |

47,72 |

18 |

45,0 |

22 |

62,86 |

0,54 (0,19-1,47) χ2 = 1,24; p = 0,26 |

0,48 (1,17-1,35) χ2 = 1,73; p = 0,19 |

|

|

20210 G/A FII |

20210 G |

86 |

97,73 |

80 |

100 |

70 |

100 |

0,001 (0,55-21,6) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

- χ2 = 0,01;p = 1,01 |

|

20210 A |

2 |

2,27 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Infi (0,053-0,054) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

- χ2 = 0,01; p = 1,01 |

|

|

20210 GG |

42 |

95,45 |

40 |

100 |

35 |

100 |

0,01 (0,55-5,23) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

- χ2 = 0,01; p = 1,01 |

|

|

20210 GA |

2 |

4,55 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Infi (0,046-0,047) χ2 = 0,31; p = 0,58 |

- χ2 = 0,01; p = 1,01 |

|

|

20210 AA |

0 |

- |

0 |

- |

0 |

- |

- |

- |

|

|

455 G/A FGB |

455 G |

66 |

75,0 |

23 |

73,08 |

56 |

80,0 |

0,75 (0,33-1,71) χ2 = 0,31; p = 0,58 |

0,62 (0,27-1,41) χ2 = 1,10; p = 0,29 |

|

455 A |

22 |

25,0 |

57 |

26,92 |

14 |

20,0 |

1,33 (0,58-3,03) χ2 = 0,31; p = 0,58 |

1,62 (0,71-3,70) χ2 = 1,10; p = 0,29 |

|

|

455 GG |

24 |

54,55 |

19 |

47,50 |

22 |

62,86 |

1,71 (0,26-1,93) χ2 = 0,27; p = 0,61 |

0,54 (0,19-1,49) χ2 = 1,21; p = 0,27 |

|

|

455 GA |

18 |

40,90 |

19 |

47,50 |

12 |

34,28 |

1,32 (0,48-3,69) χ2 = 0,13; p = 0,71 |

1,73 (0,62-4,91) χ2 = 0,85; p = 0,36 |

|

|

455 AA |

2 |

4,55 |

2 |

5,0 |

1 |

2,86 |

1,61 (0,11-46,69) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

1,73 (0,12-50,25) χ2 = 0,01; p = 1,01 |

|

Частота сочетания генетических вариантов 677 T MTHFR и 455 A FGB среди исследуемых групп

Выводы

Выявлен значимый вклад комбинации полиморфных вариантов наследственных тромбофилий (677 С/T MTHFR, 455 G/A FGB) в формирование ранней тромботической окклюзии зоны реконструкции при операциях на брюшной аорте и артериях нижних конечностей. Сочетание генетических вариантов 677 T MTHFR, 455 A FGB значительно повышает (OR = 4,0) риск развития ранней тромботической окклюзии зоны реконструкции при операциях на брюшной аорте и артериях нижних конечностей.

Рецензенты:

Сорокина И.Н., д.б.н., доцент, доцент кафедры медико-биологических дисциплин, ФГАОУ ВПО «Белгородский национальный исследовательский университет», медицинский институт, факультет лечебного дела и педиатрии, г. Белгород;

Полоников А.В., д.м.н., профессор, профессор кафедры биологии, медицинской генетики и экологии, ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Курск.

Библиографическая ссылка

Лазаренко В.А., Парфенов Е.И., Чурносов М.И., Бобровская Е.А. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ТРОМБОФИЛИЙ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ РАННЕЙ ТРОМБОТИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИИ В ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА БРЮШНОЙ АОРТЕ И АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ // Фундаментальные исследования. 2015. № 1-6. С. 1178-1181;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37737 (дата обращения: 16.02.2026).