Ввиду современного экономического кризиса в ряде регионов мира многие проблемы, связанные с качеством жизни людей и окружающей среды, усугубляются и зачастую приобретают трансграничные и глобальные масштабы. Представительные международные собрания (конференции ООН по устойчивому развитию 1972, 1992, 2002, 2012 гг. и др.) и организации (ПРООН, ЮНЕП, МСОП, ВОЗ и т.д.) в своих документах постоянно сигнализируют об этом, актуализируют проблемы недопустимого экстенсивного распоряжения природными ресурсами в среднесрочной и долгосрочной перспективе, проблемы сохранения живой природы и здоровья местного населения, проживающего на территориях с нестабильным социально-экономическим положением и в экологически неустойчивых зонах. В ряде регионов глубокие социально-экономические, гуманитарные и общественно-культурные проблемы порождают другие, не менее значимые кризисные состояния, в том числе и проблемы сохранения здоровья и самочувствия людей, укрепления популяционного здоровья в целом и прежде всего, физического развития подрастающего и взрослеющего поколений. Данные явления учеными рассматриваются преимущественно с медико-биологических (наследственные факторы, последствия проявления прошлых заболеваний и их осложнения у человека) и социально-демографических позиций, что не совсем полно характеризует их. Все еще недостаточно изучена роль многообразных факторов окружающей среды на формирование популяционного здоровья жителей, тем более что на разных территориях эти факторы в совокупности с местными ландшафтными и природными условиями довольно специфичны.

Цель работы состояла в выполнении всестороннего анализа современных российских работ, посвященных проблеме воздействия экологических факторов на здоровье людей и выявление актуальных направлений дальнейших исследований в данной области научного знания.

При обзоре научной и справочной литературы использовались опубликованные источники информации. Основными методами данной работы являлись: работа с научными книгами, статьями, пособиями, статистической и справочной информацией, отбор и анализ актуальной научной информации, сопоставление данных, выводов и обобщений в работах разных авторов.

Географическое положение России, ее поволжских субъектов в исторической ретроспективе обусловило интенсивный индустриально-экономический рост и развитие транспортной сети многих ее территорий, в том числе Волгоградской области, и различных сопутствующих кризисных в социально-экологическом плане явлений [2, 3, 6].

В последние годы экологическая обстановка в европейской части России постепенно улучшается, что связано, по мнению специалистов, с общим падением мощностей промышленного производства, в том числе в «экологически опасных» отраслях. Об этом прямо свидетельствуют ежегодно публикуемые статистические материалы [31, 34]. Во многих европейских регионах снижается значимость экологической проблемы суммарного химического загрязнения атмосферы стационарными источниками, например на 6 % в 2013 году по сравнению с 2012 годом [6]. В то же время, согласно общему выводу Росгидромета о фактическом состоянии окружающей среды в России, антропогенное загрязнение «природных сред практически не уменьшается», причем во многих экологически проблемных районах кризисные экологические процессы обостряются [31]. На первый план выходят совокупные проблемы техногенного загрязнения окружающей среды транспортом и токсичными отходами, в первую очередь в крупных населенных пунктах [6]. Таким образом, проблема качества окружающей среды остается нерешенной. Необходимы комплексные меры по снижению загрязнения окружающей среды и повсеместное выполнение рекультивационных работ [23, 26]. Собственно, абсолютно безопасных видов производства на территории России пока не существует, о чем свидетельствуют работы Ю.А. Израэля, А.В. Яблокова [12, 38].

В каждом регионе России особенности экологической обстановки и факторы, на нее влияющие, имеют свою специфику. В Волгоградской области ситуация с загрязнением атмосферы в целом напряженная. В двух городах (Волгоград, Волжский) показатель загрязнения воздушного бассейна (ИЗА) наибольший и составляет более 7, что означает «слабо загрязненный» воздух [31]. Официальные сведения из регионального доклада «О состоянии окружающей среды ...» показывают: определенная опасность мощного локального химического загрязнения исходит из-за немногочисленных аварийных ситуаций на объектах техносферы, в основном, в химической отрасли, носящих случайных характер [6]. Отдельного внимания заслуживают источники постоянного химического загрязнения окружающей среды, выделяющие твердые, газообразные и жидкие вредные вещества [7]. В составе поступающих в окружающую среду выбросов и отходов, как правило, находится широкий перечень токсичных ингредиентов, главным образом соединений тяжелых металлов и других техногенных компонентов [18–25, 27, 28].

Обзор и анализ современных экологических проблем Волгоградской области приводится в монографии «Волгоградская область: природные условия...» под редакцией В.А. Брылёва [8], а также в ряде других работ [2, 3, 13, 36]. В отдельных районах области экомониторинговые исследования окружающей среды населенных мест выполнялись М.В. Ларионовым [16–19, 22, 24, 25, 27, 28]. К числу важнейших источников загрязнения атмосферы и почв во многих городах области относятся стационарные (промышленные, агропромышленные, строительные, нефтехимические, энергетические) и подвижные (различные категории городского и пригородного транспорта) объекты [3, 6–8].

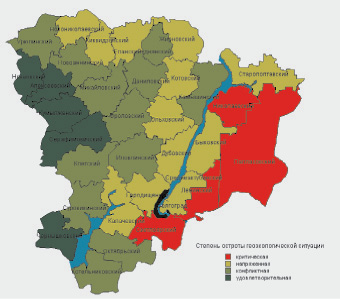

Исследователями М.А. Троценко и Н.О. Рябининой в одной из работ анализируются существующие подходы в определении «геоэкологической ситуации», из которых следует их неоднозначность и разноплановость (рис. 1). Ими же приведена обобщенная характеристика степени антропогенного преобразования окружающей среды по разным районам Волгоградской области [36].

Рис. 1. Ранжирование «геоэкологической ситуации Волгоградской области» по М.А. Троценко, Н.О. Рябининой [37]

Некоторые ученые-географы (Г.Н. Голубев, Б.И. Кочуров и др.) указывают на возможность прямого или опосредованного влияния качества окружающей среды на общественное здоровье и социально-демографическую ситуацию в отдельных регионах мира [4, 15]. Здесь стоит добавить, что в географических исследованиях, в выдвигаемых геоэкологических концепциях и обзорах рассматривается преимущественно степень антропогенной «напряженности» конкретной территории, реже конкретизируется роль самих антропогенных факторов в снижении показателей общественного здоровья той или иной местности.

В медицинских исследованиях данный компонент рассмотрен подробнее с акцентом на анализ самих патологических процессов в тканях и органах больных людей.

Необходимо отметить, что на здоровье людей влияет в совокупности целый ряд внешних факторов, о чем свидетельствуют некоторые работы [20, 22, 32, 37]. По А.М. Жилякову, на территории РФ наиболее велико влияние социальных факторов, из которых образ жизни обусловливает фактическое состояние организма человека на 51,2 %, показатели качества медицинской помощи и ее доступности – 8,5 %; вклад медико-биологических (наследственность, последствия предыдущих болезней) и экологических факторов оценивается на уровне 20,4 и 19,9 % [9]. Таким образом, условия современного социума более чем на 50 % ответственны за состояние здоровья населения России. Эту мысль также подтверждают данные Ю.П. Лисицына, который определяет вклад социальных условий жизни в интервале 50 % [29]. Дисбаланс социально-психологических условий жизнедеятельности, режима и рациона питания может приводить к развитию различных патологий, в том числе органов сердечно-сосудистой, нервной и других функциональных систем [29, 33, 37]. Целесообразно, конечно, рассматривать социальные и психологические факторы в совокупности, так как они функционально взаимосвязаны и взаимозависимы.

Целый ряд ученых отмечают, что основной фон заболеваний у людей, проживающих в экологически неблагоприятных условиях, значительно смещен в сторону разнообразных аллергенных, мутагенных и онкогенных физиологических проявлений [11, 14, 32].

Отдельный круг приоритетных научных задач составляет изучение влияния средовых факторов, главным образом факторов химического загрязнения окружающей среды на здоровье подрастающих и взрослеющих поколений. Наиболее полно данный вопрос рассмотрен в работах, посвященных биологическим исследованиям данной проблемы [14, 20, 22].

Некоторые авторы подчеркивают, что рост концентраций токсичных ингредиентов в окружающей среде приводит к значительному отклонению состояния функциональных систем от нормы у взрослого и детского населения. Данный процесс особенно опасен для подрастающего поколения ввиду активной фазы развития и становления организма в детской и подростковой стадиях онтогенеза [10, 11, 14, 20]. Отдельного внимания в данном ключе заслуживают исследования экологически и эпидемиологически проблемных зон в населенных пунктах с различной инфраструктурной и хозяйственной специализацией.

В Волгоградской области изучение зависимости экологических параметров среды жизни и состояния здоровья людей проводилось в основном в рамках медицинских работ [33, 34, 36]. Влияние факторов химического загрязнения среды на отдельные органы и системы органов местных жителей анализировалось на примере Волгограда [30] и образуемой им агломерации [1]. Выполненных исследований по другим районам Волгоградской области недостаточно. Имеются лишь отдельные работы, в которых указывается возможность развития тех или иных патологий у людей в зависимости от техногенных факторов, а также публикуются общие статистические сводки по указанной проблеме [5–7, 31, 35].

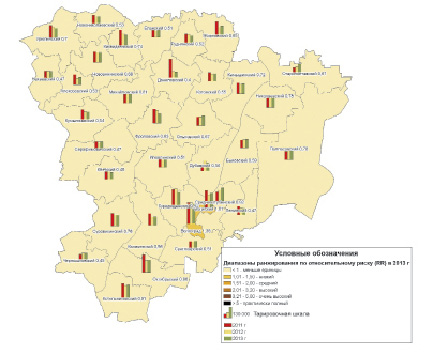

Например, в областном ежегоднике «О состоянии окружающей среды...» (за 2013 год) приводятся обобщенные показатели эколого-значимых болезней, что показано на рис. 2 [6].

Рис. 2. Распределение показателей риска экообусловленных патологий у детей в разных районах Волгоградской области [6]

Из рис. 2 следует, что проблема экологически значимых патологических процессов у жителей данного региона продолжает оставаться актуальной.

Заключение

Описанные процессы необходимо целесообразно изучать, так как многие природные и антропогенные факторы среды могут неоднозначно воздействовать на человека. Поэтому при оценке экологической обусловленности заболеваний у человека важно знать и достоверно интерпретировать как медико-физиологические аспекты их проявления (фактически уже последствия), так и биоэкологические закономерности формирования здоровья и адаптационных механизмов человеческого организма в изменяющихся условиях окружающей среды (сами причины этих явлений).

Необходима выработка универсального комплексного подхода в оценке здоровья как отдельного человека, так и совокупности людей (общественного здоровья) в зависимости от условий мест проживания: синтез накопленных биоэкологических, геоэкологических, социально-демографических и медико-биологических знаний и соответствующих методов и приемов исследований.

Полученный таким образом экспериментальный и впоследствии аналитический материал будет служить надежным источником справочной информации для различных служб и широкой общественности, предоставляя возможность специалистам разных сфер занятости использовать ее в своей работе как по отдельным районам (городским, сельским, промышленным), так и в региональном масштабе.

Сохранение здоровья населения, в том числе детей, подростков и молодых людей, является крупной научно-практической задачей, решение которой лежит в нескольких плоскостях. Здесь требуются сплоченные усилия медиков, экологов, педагогов, психологов и всего российского общества.

Рецензенты:Лысенко И.О., д.б.н., доцент, зав. кафедрой экологии и ландшафтного строительства, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь;

Волкова И.В., д.б.н., доцент, профессор кафедры «Гидробиология и общая экология» Института рыбного хозяйства, биологии и природопользования, ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», г. Астрахань.

Работа поступила в редакцию 06.03.2015.

Библиографическая ссылка

Ларионов М.В., Любимов В.Б., Перевозчикова Т.А. ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-6. С. 1204-1210;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37005 (дата обращения: 31.12.2025).