Лечение и реабилитация пострадавших с переломами мыщелкового отростка нижней челюсти является одной из наиболее актуальных и сложных задач челюстно-лицевой травматологии. При этом особую группу, ввиду особенностей своего клинического течения, диагностики и лечения, занимают высокие переломы мыщелкового отростка и переломы с полным медиальным вывихом головки нижней челюсти.

Частота переломов мыщелкового отростка от общего числа всех переломов нижней челюсти составляет 23,27–36,3 %. Подобные переломы являются наиболее частой причиной сложного комплекса патологических изменений во всех тканях височно-нижнечелюстного сустава и приводят к нарушению прикуса, дисфункции и анкилозированию [1, 2].

Не вызывает сомнений тот факт, что ортопедические методы лечения данной патологии являются мало эффективными.

Долгое время методом выбора при таких видах травм была операция кондилэктомии. В последующем В.А. Малышев (1972 г.) разработал методику реплантации головки нижней челюсти, используя для ее закрепления спицу Киршнера и стальную проволоку. В 1985 г. В.М. Безруков, А.А. Жилонов и соавт. усовершенствовали операцию реплантации головки нижней челюсти, предложив для этого проведение косой остеотомии ветви нижней челюсти. Это обеспечивало хороший доступ в подвисочную ямку и достаточно стабильный остеосинтез.

В то же время, как свидетельствуют данные литературы и наш клинический опыт, практически все переломы мыщелкового отростка являются косыми переломами, что приводит к нестабильности остеосинтеза проволочным швом.

Целью исследования явилось повышение стабильности костного шва при высоких переломах мыщелкового отростка с вывихом головки нижней челюсти.

Материал и методы исследования

За период с 2012 по 2014 г. проведено обследование и последующее оперативное лечение 17 больных с высокими переломами мыщелкового отростка и вывихом головки нижней челюсти. Мужчин было 12 (70,58 %), женщин – 5 (29,42 %) человек. Возраст пострадавших колебался от 22 до 49 лет. До операции всем больным проводили клинико-рентгенологическое обследование. При выполнении рентгенографии использовали компьютерную томографию нижней челюсти с височно-нижнечелюстным суставом. Оперативное пособие включало остеотомию ветви нижней челюсти с реплантацией ее головки. Закрепление отломков проводили следующим образом. В губчатом веществе большого фрагмента формировали площадку с уступом, который представлял собой нетронутое компактное вещество. Это позволяло избежать наползания отломков друг на друга. Головку нижней челюсти располагали на площадке и фиксировали обычным костным швом (рис. 1).

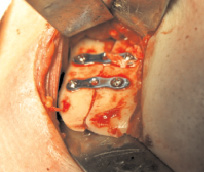

Далее головку нижней челюсти помещали в суставную впадину, а остеотомированный фрагмент ветви фиксировали к оставшейся ее части минипластинами (рис. 2). Подводили резиновый выпускник и рану послойно ушивали наглухо.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ клинических наблюдений показал отсутствие осложнений в ближайшем послеоперационном периоде. Заживление ран первичным натяжением отмечено на 7-е сутки после остеосинтеза у всех больных.

Данные компьютерной томографии свидетельствовали об удовлетворительном соотношении отломков и отсутствии тенденции к их смещению (рис. 3).

Дальнейший анализ клинических наблюдений в сроки до 2 лет позволяет констатировать вполне хорошие результаты оперативного вмешательства при высоких переломах мыщелкового отростка в объеме остеотомии ветви нижней челюсти с реплантацией ее головки. Осложнений, показаний к удалению костного шва не наблюдалось.

Рис. 1. Головка нижней челюсти расположена на площадке остеотомированного фрагмента ее ветви и фиксирована костным швом

Рис. 2. Остеотомированный фрагмент ветви вместе с головкой нижней челюсти фиксирован к оставшейся ее части минипластинами

Рис. 3. Компьютерная томография ветви нижней челюсти на 14-е сутки после остеосинтеза. Отмечается удовлетворительное соотношение отломков и отсутствие тенденции к их смещению

Таким образом, использование костного шва с формированием площадки с уступом на большом отломке и остеотомией ветви нижней челюсти позволяют существенно улучшить качество реабилитации больных с высокими переломами мыщелкового отростка, сопровождающимися вывихом головки нижней челюсти, начать раннюю активацию нижней челюсти и обойтись в ряде случаев без дополнительной ее иммобилизации в виде назубных бимаксилярных шин с межчелюстной фиксацией. Стабильный остеосинтез позволил также снизить продолжительность реабилитации пострадавших с указанным видом травмы в среднем на 7 ± 2,7 суток, что имеет существенное социально-экономическое значение.

Рецензенты:Фомичев Е.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград;

Сергеев С.В., д.м.н., профессор, заведующий курсом лор-болезней кафедры челюстно-лицевой хирургии, Пензенский государственный университет, г. Пенза.

Работа поступила в редакцию 12.02.2015.

Библиографическая ссылка

Ефимов Ю.В., Стоматов Д.В., Ефимова Е.Ю., Иванов П.В., Оленникова М.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОГО ШВА ПРИ ВЫСОКИХ ПЕРЕЛОМАХ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА С ВЫВИХОМ ГОЛОВКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ // Фундаментальные исследования. 2015. № 1-1. С. 76-78;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36770 (дата обращения: 28.02.2026).