В спорте значительные мышечные и вестибулярные нагрузки часто суммируются и оказывают существенное влияние на работоспособность спортсмена, которая в свою очередь во многом определяется характером вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы [2–5]. К настоящему времени нет единого метода оценки, позволяющего максимально полно изучить функциональное состояние организма спортсменов с различной направленностью физических нагрузок, как, например, в игровых видах спорта. Интеграция информации об особенностях адаптации спортсменов различных видов спорта к специфике применяемых физических нагрузок позволяет определить модельные функциональные характеристики и повысить эффективность управления учебно-тренировочным процессом. В этой связи актуальна комплексная оценка функционального состояния спортсменов, учет деятельности различных систем их организма и выявления их взаимосвязей [1, 6–9].

Цель исследования – выявить особенности регуляции тонуса крупных сосудов в зависимости от уровня статокинетической устойчивости спортсменов в качестве критериев адаптации («модельных» функциональных характеристик) к физическим нагрузкам различной направленности.

Материалы и методы исследования

Исследования проведены на базе научной лаборатории кафедры спортивной медицины и физической реабилитации Уральского государственного университета физической культуры (г. Челябинск). В исследованиях принимали участие спортсмены (1-й разряд, кмс), занимающиеся более 5 лет борьбой (1-я группа), легкой атлетикой (2-я группа), баскетболом и волейболом (3-я группа), возраст 18–26 лет.

Оценка тонуса крупных сосудов (судили по величине среднединамического давления, СДД) и их спектральных характеристик осуществлялась с помощью метода импедансной реографии (сертифицированная компьютерная технология «Кентавр» фирмы «Микролюкс», г. Челябинск): проводились 2 пробы – в положении лежа и в положении стоя (проба активного ортостаза, АОП).

Оценка статокинетической устойчивости (СКУ) проводилась с помощью прибора ОКБ «Ритм» «Стабилан 01-2». Использованы три функциональные пробы (ФП) по 30 секунд: с открытыми и закрытыми глазами (ПОГ, ПЗГ), «Мишень» (ПМ). В каждой группе спортсменов мы выделили по две подгруппы: одну составляли спортсмены, имевшие величину интегрального показателя – качества функции равновесия (КФР) – выше среднеарифметического значения всей группы, другую – спортсмены с показателем КФР ниже среднеарифметического значения всей группы. В этих подгруппах проведен сравнительный анализ особенностей спектральных характеристик показателей гемодинамики СДД.

Результаты исследования и их обсуждение

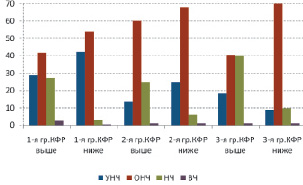

В регуляции среднединамического артериального давления в состоянии покоя у спортсменов всех групп с показателем качества функции равновесия ниже среднегруппового значения преобладают колебания в ОНЧ-диапазоне спектра, причем у спортсменов-игровиков (3-я группа) относительная их мощность составляла 80 %; в этой же подгруппе отмечаются наиболее низкие значения УНЧ-колебаний, что свидетельствует о явно выраженном преобладании надсегментарного уровня и роли гуморально-метаболических факторов регуляции тонуса крупных сосудов (рис. 1).

Рис. 1. Относительная мощность колебаний показателя среднединамического давления (в %) в диапазонах частот у спортсменов 1-й, 2-й и 3-й групп в положении лежа в зависимости от показателя качества функции равновесия

У спортсменов, имеющих значения показателя качества функции равновесия выше среднегрупповых, в регуляцию среднединамического артериального давления установлен больший вклад симпатического отдела ВНС, в наибольшей мере это выражено в группе игровиков (доля низкочастотных колебаний составила 40 %). В целом в состоянии покоя у игровиков роль симпатикотонии в регуляции тонуса крупных сосудов более значима по сравнению с борцами и легкоатлетами.

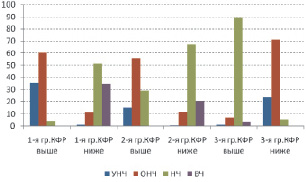

В вертикальном положении в 1-й и во 2-й группе с показателем качества функции равновесия выше среднего и 3-й группы с показателем качества функции равновесия ниже среднего сохранилась высокая значимость надсегментарного уровня регуляции (относительная мощность очень низкочастотных и ультранизкочастотных колебаний), для остальных групп было характерно существенное возрастание активности сегментарного уровня регуляции, представленного низкочастотными и высокочастотными колебаниями (рис. 2).

Следовательно, у спортсменов одной специализации тип регуляции тонуса крупных сосудов может различаться в зависимости от уровня статокинетической устойчивости.

В динамике проведения активной ортостатической пробы мы наблюдали у борцов с уровнем показателя качества функции равновесия выше среднего усиление влияния гуморальных и метаболических факторов регуляции (преобладали очень низкочастотные и ультранизкочастотные колебания) за счет снижения доли колебаний НЧ-диапазона спектра (сегментарный уровень регуляции).

Для подгруппы борцов с уровнем показателя качества функции равновесия ниже среднего характерны разнонаправленные изменения в регуляции тонуса крупных сосудов: резкое снижение доли влияний надсегментарного уровня регуляции (на 40 % снизились значения ультранизкочастотных колебаний и на 52 % доля очень низкочастотных колебаний) за счет существенного повышения значимости сегментарного уровня регуляции, а именно: доля низкочастотных и высокочастотных колебаний возросла на 48 и 34 % соответственно.

У спортсменов циклических видов также были отмечены разнонаправленные изменения спектральных характеристик среднединамического артериального давления в ответ на ортостаз в зависимости от уровня показателя качества функции равновесия: у спортсменов подгруппы с уровнем показателя качества функции равновесия выше среднего наблюдался относительный паритет доли всех факторов регуляции как в состоянии покоя, так и при ортостазе.

Рис. 2. Относительная мощность колебаний показателя среднединамического давления (в %) в диапазонах частот у спортсменов 1-й, 2-й и 3-й групп в положении стоя в зависимости от показателя качества функции равновесия

У легкоатлетов с уровнем показателя качества функции равновесия ниже среднего мы наблюдали значительные изменения в регуляции тонуса крупных сосудов при активной ортопробе: при переходе в вертикальное положение значительно усилилось действие сегментарного уровня и барорефлекторных механизмов регуляции (доля низкочастотных колебаний увеличилась на 61 %) за счет снижения гуморально-метаболических влияний (доля ультранизкочастотных колебаний снизилась на 22 %, а доля очень низкочастотных колебаний – на 57 %).

Заключение

Адаптация спортсменов к физическим нагрузкам различной направленности характеризуется специфическими изменениями в их организме. В частности, значимый вклад в результативность спортивной деятельности вносит постуральная система, поэтому состояние статокинетической устойчивости спортсменов является предметом исследований при оценке уровня переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, при выборе спортивной специализации в видах спорта, где умение сохранять равновесие определяет итоговый результат. Анализ вариабельности сердечного ритма является одним из наиболее востребованных методов оценки текущего функционального состояния и адаптационного потенциала организма спортсменов, раннего выявления дезадаптации и состояния перетренированости, осуществления срочного контроля над процессом физической тренировки с целью его оптимизации. В то же время отсутствуют работы по дифференцированной оценке как показателей вариабельности сердечного ритма в зависимости от степени статокинетической устойчивости, так и наоборот, не изучались особенности статокинетической устойчивости в зависимости от исходного вегетативного тонуса, либо характера вегетативной реактивности. Полученные нами в ходе исследования результаты отражают значительные внутригрупповые различия (неоднородность) механизмов регуляции тонуса крупных сосудов у спортсменов в зависимости от направленности применяемых нагрузок (спортивной специализации) и уровня статокинетической устойчивости, которые могут рассматриваться как «модельные» характеристики их функционального состояния и использоваться в качестве критериев адаптации к специфике нагрузок. Так, в положении лежа у игровиков и легкоатлетов основными факторами в регуляции среднединамического артериального давления являются гуморальный и активность надсегментарного уровня вегетативной нервной системы. У борцов с высоким показателем качества функции равновесия преобладает влияние симпатического отдела, и при активной ортопробе происходило более значимое увеличение доли низкочастотных колебаний по сравнению с «игровиками» и представителями циклических видов спорта с аэробной направленностью нагрузок, что отражает особенности их адаптации к сложно-координационным нагрузкам скоростно-силовой направленности.

Рецензенты:Кокорева Е.Г., д.б.н., профессор кафедры физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск;

Байгужин П.А., д.б.н., доцент кафедры анатомии, физиологии человека и животных, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск.

Работа поступила в редакцию 26.12.2014.

Библиографическая ссылка

Зинурова Н.Г., Быков Е.В., Чипышев А.В. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ // Фундаментальные исследования. 2014. № 12-7. С. 1433-1436;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36380 (дата обращения: 02.01.2026).