В результате испытаний ядерного оружия в атмосфере цезий-137 распространился по поверхности всей планеты за счет глобальных радиоактивных выпадений. В настоящее время 137Cs обнаруживается в растительности, в верхних почвенных горизонтах, в водной среде и донных осадках рек, озер, морей и океанов, определяя существенную часть радиоактивного фона на большей части планеты.

В основном изучение миграции цезия-137 проводилось на территориях, загрязненных в результате радиационных аварий. В последнее время его поведение изучалось на примере фоновых ландшафтов тайги и тундр Западной Сибири [Пузанов и др., 2008; Miroshnikov, Semenkov, 2012, Balykin et al., 2013; Семенков и др., 2013, 2014]. Меньшее число работ посвящено анализу распределения 137Cs в почвах степных ландшафтов [Маликова и др., 2005; Egorova et al., 2012]. Однако до сих пор не освещены вопросы, связанные с распределением цезия-137 в сопряженных рядах почв фоновых ландшафтов Западной Сибири.

Цель представленного исследования – изучить латеральное и радиальное распределение цезия-137 в степных катенах юга Западной Сибири.

Материалы и методы исследования

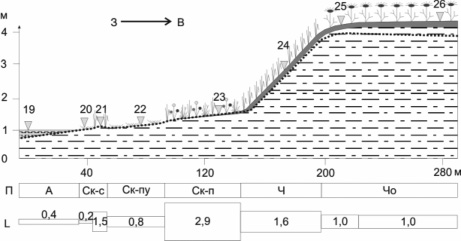

Объекты исследований – почвы фоновых ландшафтов четырех замкнутых водосборов, расположенных в степной зоне Западной Сибири (рис. 1), куда цезий-137 поступал в виде глобальных радиоактивных выпадений. На каждом из участков разрезы закладывали по профилю: от водораздела к местному базису эрозии. На ключевом участке «Горькое» изучена катена, на которой сорнотравная растительность междуречья, произрастающая на черноземе южном старопахатном, сменяется на коренном склоне злаковой растительностью на черноземе неполнопрофильном, а на солончаках озерных террас сменяется солянковыми и разнотравно-солянковыми сообществами (рис. 2, а).

Рис. 1. Расположение ключевых участков: 1 – Горькое, 2 – Падина, 3 – Ембакуль, 4 – Круглое

а б

в г

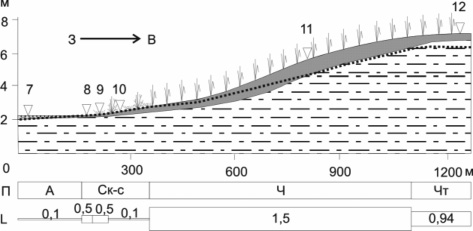

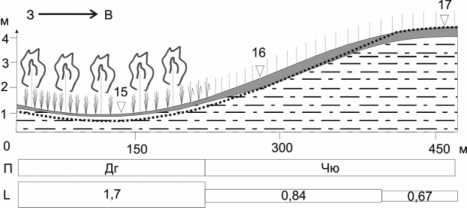

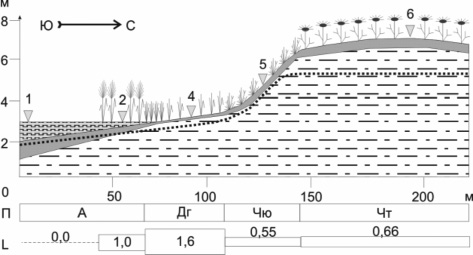

Рис. 2. Распределение цезия-137 глобальных выпадений в ландшафтах ключевых участков: а – Горькое, б – Ембакуль, в – Падина, г – Круглое. Почвы (П): А – донные осадки, Ск-с солончак соровый, Ск-пг – солончак полугидроморфный, Ск-пу – солончак пухлый, Ч – чернозем неполнопрофильный, Чо – чернозем обыкновенный, Чт – чернозем типичный, Чю – чернозем южный. L – плотность загрязнения цезием-137 почв, кБк/м2

Структуры почвенного и растительного покровов схожи на ключевых участках «Ембакуль» и «Горькое» (рис. 2, а, в): междуречье занято бодяково-вейниковым лугом на целинных черноземах типичных, которые на коренном склоне сменяются разнотравно-злаковым лугом на черноземе неполнопрофильном глееватом (глееземе темногумусовом), солянковыми и разнотравно-солянковыми сообществами на солончаках озерных террас. Вероятно, для водосборов замкнутых соленых озер степной зоны Западной Сибири типичны сочетания зональных подтипов черноземов, которые на склоне сменяются неполнопрофильными аналогами, а на озерных террасах с выпотным водным режимом – солончаками.

В катенах водосборов пресных озер и замкнутых понижений наблюдается иная структура

почвенного покрова: междуречье и его склон заняты полнопрофильными зональными почвами, которые в подчиненных позициях замещаются дерново-глеевыми (рис. 2, в, г). На участке «Падина» междуречье и коренной склон заняты агроценозом на черноземе южном, который сменяется в днище блюдцеобразного понижения ивняком осоково-зеленомошным (рис. 2, в).

На ключевом участке «Круглое» черноземы типичные старопахотные междуречья под сорнотравным лугом сменяются на озерной террасе глееземом перегнойно-темно-гумусовым поверхностно-карбонатным (дерново-глеевой карбонатной почвой) под осоковым сообществом (рис. 2, г). На коренном склоне южной экспозиции под ковыльным лугом сформировались экстразональные почвы – черноземы южные.

Из каждого почвенного разреза послойно из фиксированного объема отобраны образцы для расчета плотности загрязнения цезием-137 до нижней границы гумусово-аккумулятивного горизонта, но не менее чем до глубины 15 см. Образцы донных осадков отбирали ручным пробоотборником диаметром 42 мм из слоя 0–30 см.

Удельная активность 137Cs определена в 70 пробах, полученных из 18 разрезов и 4 колонок донных осадков, в лаборатории радиогеологии и радиогеоэкологии ИГЕМ РАН методом прямого γ-спектрометрического анализа с использованием полупроводникового Ge(Li)-детектора GEM-4519 (GLP-25300/13), оснащенного NaI(Tl)-детекторами 160×160 мм с колодцами 55×110 мм (аналитик Р.В. Соломенников).

Результаты исследования и их обсуждение

1. Радиальное распределение удельной активности цезия-137 в большинстве изученных почв (черноземы, солончаки и глеезёмы) носит экспоненциальный характер. Распределение же плотности загрязнения цезием-137 по глубине почв отклоняется от поверхностно-аккумулятивного в пяти разрезах. Значимая (более 3 Бк/кг) активность 137Cs обнаруживается, как правило, в слоях на глубине до 6–7 см, где сосредоточены его основные запасы (77 ± 25 %, n = 18).

Остановимся подробнее на почвах, в которых график радиального распределения удельной активности и плотности загрязнения 137Cs отличается от экспоненты.

В освоенных черноземах междуречья и коренных склонов слабая активность (3–5 Бк/кг) обнаруживается в старых и современных пахотных горизонтах до глубины 20 см. Отношение активности 137Cs в верхней (0–10 см) и нижней (10–20 см) части пахотного горизонта варьируется от 2,2 до 0,9 при среднем 1,5 (n = 5).

В глееземах, сформировавшихся в супераквальных позициях (разрезы 4 и 15 – на рис. 2), куда возможно поступление материала с боковым стоком, цезий-137 выявляется до глубины 10 см, где его активность находится в диапазоне 10– 100 Бк/кг. При этом в разрезе 4 его плотность загрязнения экспоненциально снижается с глубиной, а в разрезе 15 максимальный уровень этого показателя (1,1 кБк/м2) обнаружен в третьем от поверхности почвы слое, полученном из глубины 6–8 см. В нижележащей двухсантиметровой толще плотность загрязнения 137Cs снижается до 0,14 кБк/м2.

В соровом солончаке (разрез 10, на рис. 2, б) верхней части озерной террасы ключевого участка «Ембакуль» повышенные уровни удельной активности и плотности загрязнения цезием-137 (3,0 Бк/кг и 0,079 кБк/м2 соответственно) обнаружены в слое на глубине 3–6 см, в то время как в приповерхностной части значения этих показателей составляют 1,5 Бк/кг и 0,035 кБк/м2.

В соровом поверхностно-карбонатном солончаке (разрез 20 – на рис. 2, а) ключевого участка «Горькое» опробованы окисленная и восстановленная (с гидротроилитом) пленки мощностью 2–3 мм каждая, лежащие на поверхности глеевого горизонта. Активность цезия-137 в них отличается незначительно и составляет 9,0 ± 1,9 Бк/кг

и 7,9 ± 1,5 Бк/кг соответственно. В нижележащей десятисантиметровой толще глеевого горизонта активность снижается до 1,1 ± 0,7 Бк/кг. Однако за счет различий в плотности и мощности именно в последнем сосредоточены главные запасы цезия-137 (80 %).

Нарушение экспоненциального распределения плотности загрязнения цезием-137 свойственно солончакам, в верхней части которых имеется грубогумусовый горизонт (разрезы 11 и 21 – на рис. 2). В этих почвах в грубогумусовом горизонте мощностью 3 см плотность загрязнения 137Cs составляет 0,3–0,4 кБк/м2, а в нижележащей минеральной толще возрастает за счет увеличения плотности до 1,0–1,4 кБк/м2, снижаясь на порядок на глубине ниже 10 см.

2. Латеральное распределение цезия-137. Во всех изученных катенах наблюдается контрастное распределение плотности загрязнения цезием-137 в почвах (рис.2), хотя он считается слабо подвижным в нейтральной и слабощелочной обстановке, что должно было бы определять его равномерное распределение по аналогии со слабокислыми почвами южнотаежных ландшафтов Западной Сибири.

На ключевом участке «Горькое» повышенная плотность загрязнения цезием-137 выявлена в ландшафтах крутого склона и верхней озерной террасы (разрезы 23 и 24 на рис. 2, а), что, вероятно, связано с его аккумуляцией на латеральном

щелочном барьере. Аналогичный показатель в донных осадках (разрез 19) существенно ниже по сравнению с почвами междуречья и склонов. Возможно, это связано с перераспределением 137Cs, выпадающего на периферийную часть поверхности озера. Так в период повышенных уровней воды в весенний период, когда в озеро поступает талая вода с его водосбора, радионуклиды могут накапливаться в зоне литорали, у уреза воды. Кроме того, барьером на пути миграции цезия-137 могут быть растительные сообщества с высоким проективным покрытием. На ключевом участке «Горькое» в пределах вейникового сообщества со 100 % площадью проективного покрытия был заложен разрез 21. В нем плотность загрязнения цезием-137 оказалась в 2–6 раз больше, чем на соседних, слабо задернованных территориях, находящихся на несколько десятков сантиметров ниже. Подобные особенности латерального распределения цезия-137 в супераквальных ландшафтах были установлены В.Г. Линником на примере поймы малой реки Брянской области, загрязненной радионуклидами после чернобыльских выпадений [Линник, 2008].

В латеральном распределении цезия-137 на ключевом участке «Ембакуль» также выявлено два пика (рис. 2, б). Первый (разрез 11) связан с аккумуляцией цезия-137 в верхней части склонов, второй (разрезы 8 и 9) – приурочен к зоне литорали. Причем в отличие от ключевого участка «Горькое», 137Cs накапливается не только в солончаках под солянковым сообществом с высокой степенью (70 %) проективного покрытия, но и в практически лишенных растительности почвах (площадь проективного покрытия 5 %). Однако в отличие от ключевого участка «Горькое», где барьерная зона на пути миграции цезия-137 выделена по вейниковым сообществам с высокой степенью проективного покрытия, на ключевом участке «Ембакуль» она оконтурена по наличию неразложившихся остатков камыша и других слабо разложившихся органических остатков, наличие которых косвенно указывает на высоту поднятия уровня воды в весенний период.

В катене ключевого участка «Падина» плотность загрязнения цезием-137 возрастает в ряду почв: междуречье > склон > днище замкнутого понижения (см. рис. 2, в), что является типичным для распахиваемых территорий.

На ключевом участке «Круглое» также, как и на участках «Горькое» и «Ембакуль», цезий-137 аккумулируется на озерной террасе и в зоне литорали (см. рис. 2, г).

Выводы

1. Плотность загрязнения и удельная активность цезия-137 в большинстве изу-

ченных фоновых почв степных ландшафтов Западной Сибири экспоненциально снижаются с глубиной. В освоенных почвах он распространяется на всю мощность пахотного горизонта. Нарушение экспоненциального распределения плотности загрязнения 137Cs чаще наблюдается в почвах супераквальных ландшафтов: дерново-глеевых и солончаках. В первом типе почв это связано с поступлением материала из вышележащих склонов. В солончаках пониженная плотность загрязнения цезием-137 наблюдается в грубогумусовых горизонтах с небольшой плотностью.

2. Для всех изученных катен свойственны повышенные уровни плотности загрязнения цезием-137 в почвах верхней части озерных террас и зоны литорали под растительными сообществами с высокой степенью проективного покрытия и пониженные – в донных осадках. В замкнутом понижении, не заполненном водой, наблюдается постепенное возрастание плотности загрязнения 137Cs при движении от водораздела к центру западины.

Заключение

Полученные результаты позволяют перейти напрямую к разработке метода оценки плотности глобальных выпадений, основанному на данных о распределении радиоцезия в замкнутых водосборных геохимических аренах.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 13-05-41431.

Рецензенты:Кочкин Б.Т., д.г.-м.н., в.н.с., ФГБУН «Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук», г. Москва;

Пэк А.А., д.ф.-м.н., в.н.с., ФГБУН «Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук», г. Москва.

Работа поступила в редакцию 16.12.2014.

Библиографическая ссылка

Мирошников А.Ю., Семенков И.Н., Усачева А.А., Дергачева А.В. РАДИАЛЬНОЕ И ЛАТЕРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВАХ ФОНОВЫХ ЛАНДШАФТОВ СТЕПЕЙ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ // Фундаментальные исследования. 2014. № 12-3. С. 547-551;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36148 (дата обращения: 03.01.2026).