Изучению закономерностей влияния дистракции на процессы костеобразования посвящено большое число исследований как в нашей стране, так и за рубежом. Накопленные экспериментальные данные показали, что дозированное растяжение костных отломков в условиях их стабильной фиксации является высокоэффективным методом воспроизводства новообразованной кости, обладающей присущими ей органотипическими свойствами [1, 2, 4, 6, 8, 9]. Результаты этих исследований были использованы для разработки дистракционных способов лечения взрослых пациентов и детей с переломами, различными ортопедическими заболеваниями, а также в эстетической хирургии.

Костеобразование в условиях дистракции изучалось, как правило, на здоровых лабораторных животных, не имевших каких-либо патологических изменений костной ткани. В практической работе врачи часто сталкиваются с патологической перестройкой костной ткани при травмах и заболеваниях локомоторной системы, что не позволяет напрямую перенести результаты экспериментов в клинику [7]. Особое внимание в настоящее время уделяется проблеме лечения переломов костей, осложненных иммобилизационным остеопорозом (ИОП), в связи с высокой встречаемостью этой патологии [3, 5, 10, 11].

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей репаративного остеогенеза при удлинении костей в условиях экспериментального ИОП.

Материалы и методы исследования

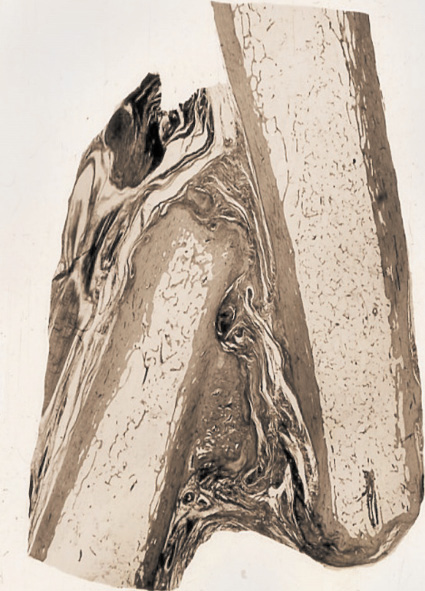

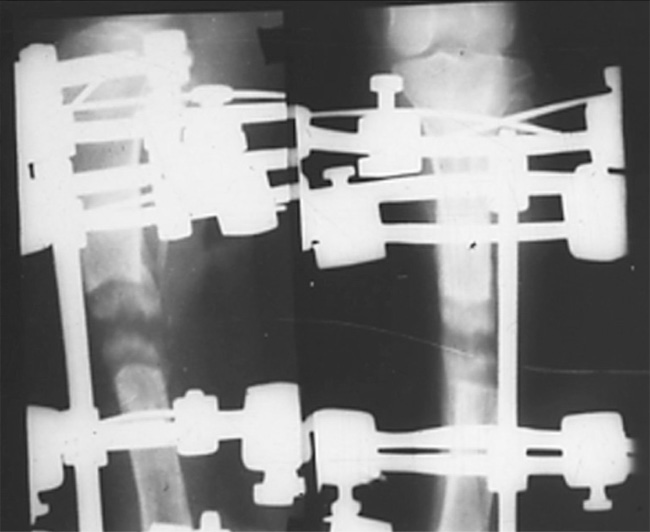

Эксперименты выполнены на взрослых беспородных собаках (n = 41), которым предварительно формировали неопорную заднюю конечность. С этой целью создавали ложный сустав костей голени путем резекции 15 % длины её в средней трети. Через 3,5–4 месяца у всех собак были сформированы псевдоартрозы голени с резко выраженной патологической подвижностью отломков вследствие чего животные не нагружали оперированную конечность. На рентгенограммах определялся выраженный диффузный остеопороз обоих отломков с истончением кортикального слоя и замыканием концов отломков компактной костной тканью (рис. 1).

а б

Рис. 1. Рентгенограмма (а) и гистотопограмма (б) ложного сустава костей голени собаки

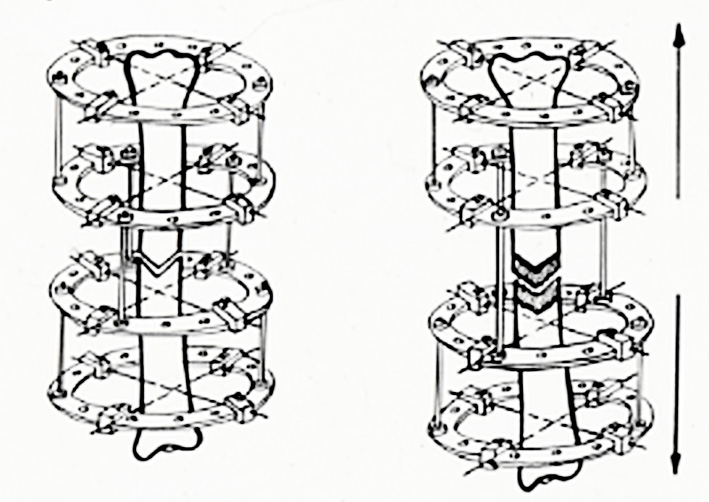

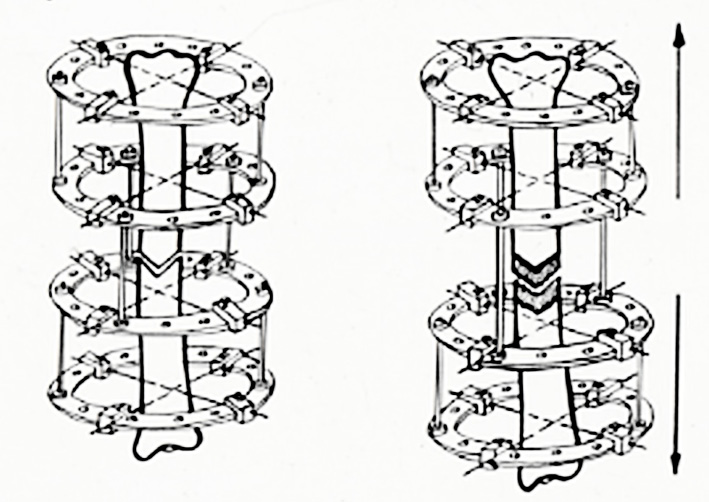

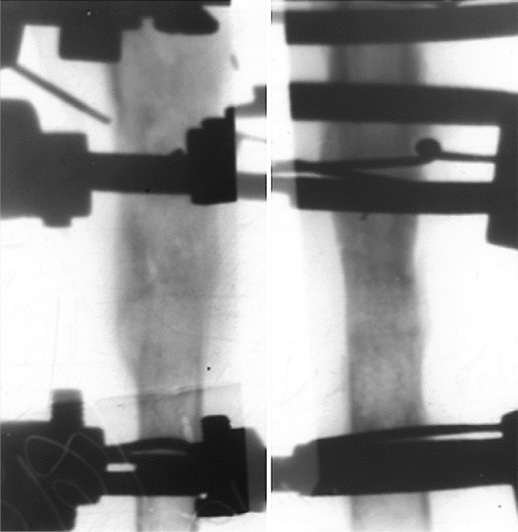

При наличии сформированных ложных суставов костей голени, осложненных ИОП, был проведен основной эксперимент, заключавшийся в экономной резекции концов отломков, стабильном остеосинтезе их экспериментальной моделью аппарата Илизарова (рис. 2) с последующим растяжением отломков в зоне их стыков (рис. 3) темпом 1 мм в сутки в течение 30 дней.

Рис. 2. Резекция концов отломков, фиксация аппаратом Илизарова

Рис. 3. Дистракция отломков аппаратом Илизарова

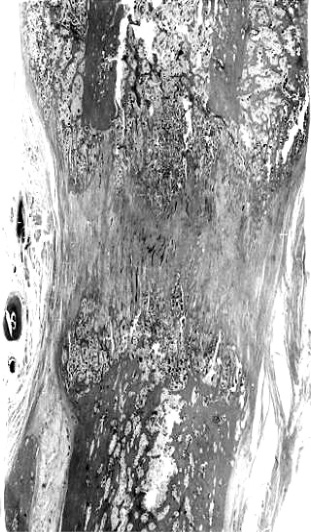

а б

Рис. 4. Этап дистракции, диастаз 20 мм. На гистотопограмме (а) и рентгенограммах (б) узкая «зона роста» и высокие костные отделы дистракционного регенерата

Сроки наблюдения животных составили 10, 20, 30 дней растяжения, а также 30, 60, 120, 180, 270, 365 дней после завершения дистракции. Содержание животных в виварии, проведение у них операций и выведение из опыта проводили в соответствии с правилами Европейской конвенции защиты позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных целях, принятой в Страсбурге в 1986 году.

Методы исследования: клинический, рентгенологический, морфологический. Рентгенография оперированного сегмента проводилась каждые 10 дней в процессе дистракции и ежемесячно после её завершения. После выведения животного из опыта берцовые кости фиксировали в 10 % растворе формалина в течение 2–3 дней, затем препараты освобождали от мягких тканей, выпиливали из среднего отдела сегмент длиной 5–6 см, содержащий регенерат. Это сегмент декальцинировали, разрезали продольно, обезвоживали в спиртах восходящей крепости, изготавливали гистотопографические срезы. Срезы окрашивали гематоксилином – эозином, по Ван Гизону, в части случаев использовали импрегнацию серебром по Футу, а также изготавливали мацерированные препараты. Количественные данные обрабатывали статистически с использованием непараметрических критериев.

Результаты исследования и их обсуждение

Через 10 дней удлинения диастаз между отломками был замещен молодой соединительной тканью, формирующейся со стороны костно-мозговых каналов и состоящей из вытянутых фибробластических клеток и продольно расположенных коллагеновых волокон с капиллярами между ними.

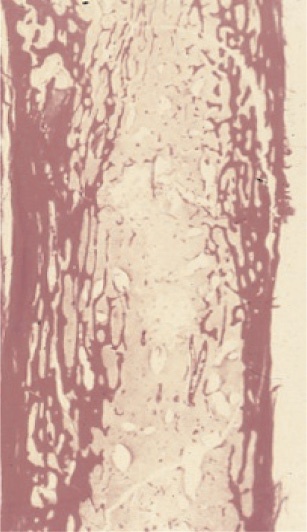

По достижении 18–20 мм растяжения между отломками располагался регенерат с выраженной зональностью (рис. 4). Костные отделы его были связаны соединительно тканной прослойкой высотой 4–5 мм, имевшей неправильную форму. Формирование дистракционного регенерата с характерной для него «зоной роста» было типичным и соответствовало хорошо известной закономерности, проявляющейся при новообразовании кости в условиях дистракции [2, 4, 9].

К окончанию дистракции (30 мм диастаза) в межотломковом пространстве определялись узкая «зона роста» и костные отделы регенерата, высота которых составляла 12–13 мм. В центральных участках регенерата кость подвергалась резорбции остеокластами, по периферии этих отделов за счет компактизации губчатой кости начиналось формирование корковых пластинок. Это свидетельствовало о том, что еще в период дистракции на фоне функционирования «зоны роста» отмечалась активная перестройка новообразованной кости.

После окончания растяжения в течение 45–60 дней фиксации отломков аппаратом происходило постепенное замыкание «зоны роста» с образованием единых для регенерата и отломков корковых пластинок (рис. 5).

К 90 дню наблюдения частично формировался костно-мозговой канал регенерата, а к 120 дню новообразованная кость уже имела типичное диафизарное строение (рис. 6).

а б

Рис. 5. Фиксация 60 суток. На гистотопограмме (а) и рентгенограммах (б) замыкание «зоны роста», формирование кортикальной пластинки регенерата

а б

Рис. 6. Фиксация 120 суток. На гистотопограмме (а) и рентгенограммах (б) в дистракционном регенерате восстановлен костно-мозговой канал

В последующие сроки наблюдения регенерат практически не отличался по своей структуре от прилежащих к нему отделов материнской кости, что свидетельствовало об органотипическом восстановлении удлиненной кости.

Результаты проведенных опытов по изучению особенностей остеогенеза при дистракции остеопоротически перестроенной кости можно рассматривать как еще одно доказательство справедливости открытия Г.А. Илизарова о влиянии напряжения растяжения на регенерацию опорных тканей.

Выводы

1. Процесс костеобразования при удлинении остеопоротически перестроенной костной ткани аналогичен фазам костеобразования при дозированном удлинении костей, имеющих нормальные морфоструктурные характеристики.

2. Репаративный остеогенез при дистракции является физиологически детерминированным процессом, не зависящим от исходной структуры костной ткани удлиняемого сегмента.

Рецензенты:Герасимов А.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой «Медицина катастроф и безопасности жизнедеятельности», ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург;

Данилова И.Г., д.б.н., заведующая лабораторией морфологии и биохимии, Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, г. Екатеринбург.

Работа поступила в редакцию 05.12.2014.

Библиографическая ссылка

Гюльназарова С.В., Ганжа А.А. О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ОСТЕОГЕНЕЗА ПРИ УДЛИНЕНИИ КОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО ОСТЕОПОРОЗА // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-7. С. 1318-1322;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36111 (дата обращения: 20.12.2025).