Изучение биологического влияния оксида азота (II) (NO) началось с 80-х годов, когда Роберт Фуршготт и Дж. Завадски выяснили, что расширение кровеносных сосудов под влиянием ацетилхолина происходит только при наличии эпителиоподобных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность всех сосудов. Вещество – NO, которое они выделяют в ответ на внешние воздействия, приводит к расширению сосудов, – получило название «сосудорасширяющий эндотелиальный фактор» [6]. Роль NO в поддержании сосудистого гомеостаза: регуляция сосудистого тонуса, пролиферации и апоптоза, оксидантных процессов, NO присущи ангиопротекторные свойства [4]; ответственен за противовоспалительные эффекты, производит фибринолитический эффект [6].

Учитывая важные физиологические функции NO в организме, можно не сомневаться, что в случае заболевания этот радикал будет вовлечен в развитие многих патологических реакций. В настоящее время активно изучают следующие группы заболеваний, для развития которых характерны изменения в обмене NO: болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонию, инфаркт миокарда, легочную гипертензию, атеросклероз; инсульты и поздние дегенеративные заболевания нервной системы; различные аутоиммунные заболевания, диабет, отторжение трансплантатов; процессы острого и хронического воспаления различных органов и тканей, особенно эндотоксемию, отек, шок; цирроз печени, болезнь почек, легких, ЖКТ; онкологические заболевания [6].

Аргинин – условно незаменимая аминокислота, которая является субстратом для синтеза NO [9]. При низких концентрациях в плазме крови L-аргинин избирательно улучшает эндотелиальную функцию; при среднем уровне концентрации может оказывать прямую вазодилатацию вследствие стимуляции секреции инсулина и гормона роста; высокие уровни L-аргинина вызывают неспецифическую вазодилатацию [1]. Перспективность использования L-аргинина как полузаменимой аминокислоты в терапии ряда патологий известна давно [2, 4]. Однако в какой степени достигаемые эффекты (снижение артериального давления, коррекция эндотелиальной дисфункции при гиперхолестеринемии, терапия гломерулонефрита) опосредуются через NO, остается пока невыясненным.

Смерть клетки является одной из центральных проблем биологии и медицины, она может происходить двумя путями: путем апоптоза и в результате воздействия внешних факторов. Имеется значительное число научных публикаций, убедительно свидетельствующих об эффективном защитном действии NO против клеточного апоптоза. В настоящее время хорошо известно, что важным и значимым в диагностике показателем апоптоза (через активацию каспаз) является степень активации лизосомальных цистеиновых протеиназ. Экспрессию катепсинов часто связывают с развитием апоптоза [3]. Будучи секретированными или связанными с плазматической мембраной, катепсины способны разрушать белковые компоненты мембран и внеклеточного матрикса. Активация лизосомальных протеаз свидетельствует об иммунном ответе организма, их контроль позволит избежать патологических повреждений клеток и тканей [10].

Цель – определение изменения секреции лизосомальных цистеиновых протеиназ в миокарде и скелетной мышце крысы на фоне введения L-аргинина и в группе контроля.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на 12 конвенциональных половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 280–320 граммов. Моделирование изменения уровня синтеза оксида азота (II) субстратом NO-синтазы в экспериментальной группе (n = 6) осуществляли путем внутрижелудочного введения раствора L-аргинина («Sigma», США) на 0,9 % растворе NaCl в дозе 500 мг/кг [5] через стеклянный градуированный шприц с внутрижелудочным зондом. Объем вводимого раствора зависел от массы и не превышал 1 мл. Препарат вводили 1 раз в сутки до утреннего кормления ежедневно в течение 10 дней. Контрольной группе параллельно (n = 6) внутрижелудочно вводили физиологический раствор.

Содержание и выведение животных из эксперимента выполняли в соответствии с правилами, изложенными в «Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1985) и приказе МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной практики».

Активность кислых гидролаз в седиментируемой (СА) и неседиментируемой (НСА) фракциях определяли раздельно. Общую активность (ОА) рассчитывали как сумму СА и НСА. Коэффициент лабильности (К лаб, %) – это процентное отношение НСА к ОА, характеризует проницаемость лизосомальной мембраны для изучаемого фермента.

Активность катепсинов В, L и Н (КВ, КL, KH) изучалась спектрофлуориметрическим методом по Barrett & Kirschke [9].

Метод оценки степени секреции лизосомальных цистеиновых протеаз основан на одновременной оценке двух параметров – коэффициент лабильности катепсина и коэффициент лабильности кислой фосфатазы как показателей функционального состояния лизосомальной мембраны. Затем рассчитывается безразмерный биохимический показатель – доля секретируемой активности лизосомальных цистеиновых протеаз – коэффициент Wsecr: возрастание (положительное значение) данного показателя говорит о секреции катепсинов за счет проницаемости мембраны, а уменьшение (отрицательное значение) свидетельствует о нарушении целостности лизосомальной мембраны [7].

Степень аутокаталитического действия катепсинов оценивалась по коэффициенту отношения значения активности фермента после прекаталитической инкубации к параллельно определяемому значению активности без преинкубации (Kaca – коэффициент аутокаталитического действия).

Статистический анализ результатов исследования проведен с использованием программы «Statistica 10.0». Поскольку отмечалось отсутствие согласия большинства данных с нормальным распределением, вычисляли характеристики: медиану (Ме), минимальное (min) и максимальное (max) значения, результаты представлены в формате Ме [min; max], для оценки статистической значимости различий независимых выборок использовали ранговый критерий Манна – Уитни (U-тест).

Результаты исследования и их обсуждение

При оценке изменений активности изучаемых ферментов (табл. 1) обнаружено, что влияние L-аргинина не приводит к статистически значимым изменениям изучаемых показателей, за исключением статистически значимого снижения активности катепсина В в цитоплазматической (неседиментируемой) фракции.

В то же время в скелетной мускулатуре практически все изменения активности катепсинов оказались статистически значимыми. Так, общая активность катепсинов В и Н в скелетной мышце под влиянием L-аргинина нарастала, при этом изменения касались как лизосомальной (седиментируемой), так и цитоплазматической (неседиментируемой) фракций. При этом изменения активности катепсина L оказались противонаправленными: выраженное снижение общей и неседиментируемой активности с умеренным снижением седиментируемой активности.

Таблица 1

Влияние L-аргинина на показатели активности лизосомальных цистеиновых протеиназ в сердечной и скелетной мышцах (нмоль/с х г белка), Ме [min; max]

|

Ткань |

Миокард |

Скелетная мускулатура |

|||

|

Показатель |

Контроль |

L-аргинин |

Контроль |

L-аргинин |

|

|

КВ |

НСА |

1,08 [0,25; 3,9] |

0,15* [0,12; 0,31] |

0,45 [0,07; 0,92] |

1,53* [0,60; 3,05] |

|

СА |

0,96 [0,24; 4,64] |

1,28 [1,05; 3,06] |

0,21 [0,05; 0,70] |

1,30* [0,57; 2,97] |

|

|

ОА |

2,00 [0,58; 10,32] |

1,54 [1,17; 3,19] |

0,72 [0,12; 1,51] |

3,00* [1,16; 6,02] |

|

|

КL |

НСА |

0,41 [0,26; 0,82] |

0,57 [0,35; 0,90] |

0,64 [0,48; 0,85] |

0,28* [0,27; 0,49] |

|

СА |

6,42 [1,68; 7,67] |

5,02 [2,11; 7,46] |

5,53 [3,89; 11,21] |

3,62 [2,81; 4,59] |

|

|

ОА |

6,84 [1,94; 8,47] |

5,37 [2,62; 8,03] |

6,17 [4,37; 12,06] |

3,90* [3,18; 5,08] |

|

|

КН |

НСА |

0,32 [0,18; 0,51] |

0,41 [0,39; 0,49] |

0,26 [0,23; 0,28] |

0,57* [0,5; 0,63] |

|

СА |

2,25 [1,71; 3,48] |

3,12 [2,14; 3,89] |

3,23 [1,44; 4,74] |

5,23* [4,92; 8,01] |

|

|

ОА |

2,57 [1,89; 3,99] |

3,5 [2,54; 4,38] |

3,48 [1,69; 5,02] |

5,73* [5,45; 8,64] |

|

Примечание. * – статистически значимые отличия от группы контроля (р < 0,05).

Оценка показателей проницаемости лизосомальной мембраны (табл. 2) демонстрирует статистически значимое снижение Клаб, % для катепсина В в сердечной и скелетной мышцах по сравнению с группами контроля. Так, обнаружено, что данный фермент демонстрирует высокие показатели коэффициента лабильности лизосомальной мембраны в контрольной группе; эффект L-аргинина проявляется выраженным статистически значимым снижением этого параметра. Известно, что доля внелизосомальной активности и коэффициент лабильности лизосомальной мембраны для каждого из катепсинов может изменяться по двум причинам: изменение общей проницаемости лизосомальной мембраны и изменение степени секреции индивидуального фермента.

Таблица 2

Влияние L-аргинина на показатели коэффициентов лабильности и доли внелизосомальной активности лизосомальных цистеиновых протеиназ в мышечных тканях, Ме [min; max]

|

Ткань |

Миокард |

Скелетная мускулатура |

|||

|

Показатель |

Контроль |

L-аргинин |

Контроль |

L-аргинин |

|

|

КВ |

Клаб, % |

54,7 [39,8; 59,1] |

10,5 * [3,98; 17,1] |

62,2 [53,9; 71,1] |

50,7* [46,4; 56,7] |

|

Wsecr |

0,73 [0,62; 0,87] |

–0,8* [–2,73; 0,04] |

0,87 [0,82; 0,93] |

0,77* [0,71; 0,79] |

|

|

КL |

К лаб, % |

8,1 [5,4; 13,6] |

12,8 [6,4; 19,6] |

10,4 [7; 11,2] |

8,4 [6,2; 11,6] |

|

Wsecr |

–0,62 [–1,78; 0,26] |

–1,09 [–1,77; 0,24] |

0,21 [0,05; 0,39] |

–0,41* [–1,02; –0,06] |

|

|

КН |

Клаб, % |

11,2 [9,5; 14,99] |

11,3 [11; 15,9] |

7,2 [5,5; 15,2] |

8,7 [7,3; 10,7] |

|

Wsecr |

–0,24 [–0,59; 0,44] |

–0,62 [–0,67; –0,27] |

0,04 [–0,17; 0,34] |

–0,39* [–0,58; –0,21] |

|

Примечание. * – статистически значимые отличия от группы контроля (р < 0,05).

Сочетание анализа изменений коэффициента лабильности лизосомальной мембраны с Wsecr (табл. 2) позволяет предполагать, что причиной выявленных сдвигов в сердечной и скелетной мышцах является уменьшение степени секреции катепсина В (статистически значимые снижения Wsecr в изучаемых органах) через неповрежденную мембрану, которая обладает дифференциальной проницаемостью для всех лизосомальных цистеиновых протеиназ. В случае с катепсинами L и Н в миокарде статистически значимых данных Клаб, % и Wsecr не обнаружено.

Заключение о подавлении секреции катепсинов L и Н скелетной мускулатуры в данной экспериментальной модели с нарушением целостности лизосомальной мембраны позволяют сделать статистически значимое снижение показателя Wsecr на фоне малых изменений показателей коэффициентов лабильности этих ферментов.

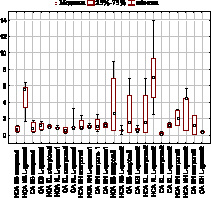

Миокард демонстрирует статистически значимое нарастание показателей Каса (рисунок) под действием L-аргинина для катепсина В в обеих субклеточных фракциях: НСА: 0,71 [0,34; 1,11] – 5,55 [1,7; 6,34]; CA 0,83 [0,31; 1,78] – 1,13 [0,59; 1,7] контрольная и опытная проба соответственно, следует заметить, что значительное увеличение НСА у исследуемых коэффициентов говорит о высокой степени аутопроцессинга данного фермента. Изменения коэффициентов для катепсинов L и Н в сердечной мышце оказались статистически не значимыми, однако катепсин Н повторяет изменения катепсина В, которые протекают не так ярко, что может говорить об аутокаталитической активации с созданием активных форм из проферментов.

В скелетной мышце, напротив, у катепсина В отмечается статистически значимое резкое снижение показателей Каса по сравнению с данными контрольной группой крыс в неседиментируемой и в седиментируемой фракциях: НСА 2,66 [0,54; 8,92] – 0,54 [0,11; 1,22]; CA 1,54 [0,11; 6,88] – 0,61 [0,35; 1,12] контрольная и опытная проба соответственно, что может быть результатом аутокаталитического расщепления или связыванием с растворимыми формами ингибиторов в процессе преинкубации в лизосомах и цитоплазме.

В то же время для катепсина L в данной ткани получено статистически значимое нарастание коэффициентов в седиментируемой (лизосомальной) фракции 0,09 [0,02; 0,38] – 1,16 [0,92; 1,52] контрольная и опытная проба соответственно, изменения наблюдаются при нарастании проферментных форм, что является фактором запуска аутокаталитического процессинга.

Диаграмма размаха коэффициента аутокаталитического действия миокарда (1) и скелетной мускулатуры (2)

Таким образом, введение субстрата синтеза NO L-аргинина приводит к изменению содержания в мышечных тканях проферментных и активных форм лизосомальных цистеиновых катепсинов; наибольшей чувствительностью при этом обладает катепсин В.

Выводы

1. L-аргинин в дозе 500 мг/кг вызывает нарастание активности катепсинов В и Н в скелетной мускулатуре с одновременным снижением активности катепсина L.

2. Введение L-аргинина приводит к снижению секреции всех изучаемых катепсинов в мышечной ткани и катепсина В в миокарде.

3. L-аргинин вызывает нарастание количества проферментных форм катепсина В в миокарде с параллельным снижением их содержания в скелетной мышце.

Рецензенты:Емельянова А.С., д.б.н., профессор кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», г. Рязань;

Демихов В.Г., д.м.н., профессор, директор Рязанского филиала, ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва», г. Рязань.

Работа поступила в редакцию 10.12.2014.

Библиографическая ссылка

Арапова А.И., Фомина М.А. ЭФФЕКТЫ L-АРГИНИНА НА СОСТОЯНИЕ ЛИЗОСОМАЛЬНОГО ЦИСТЕИНОВОГО ПРОТЕОЛИЗА СЕРДЕЧНОЙ И СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦ // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-7. С. 1269-1273;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36102 (дата обращения: 23.12.2025).