За последние десятилетия проблема доверия уже не раз становилась объектом пристального внимания зарубежных и отечественных политологов, усилиями которых были проведены многочисленные прикладные исследования [5]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальная теория доверия уже перешагнула границу исключительно теоретических исследований, в результате чего появилась возможность сравнивать ситуацию в различных регионах мира [11]. Значительную роль в этом сыграл крупнейший международный социологический проект двух последних десятилетий, в котором участвовала и Россия, а именно всемирное исследование ценностей World Values Survey (WVS) [19], в рамках которого проводился мониторинг различных ценностных предпочтений в нескольких десятках стран мира, в том числе показателей доверия. Не менее интересные результаты представлены в регулярных отчетах «Trust Barometer», публикуемых международной исследовательской компанией Edelman. В основе методологии указанных проектов, в сущности, лежит уже устоявшаяся теоретическая концептуализация социального доверия в рамках различных исследовательских подходов (теория рационального выбора, теория социального капитала, неоинституциональный подход, системно-функциональный подход, концепция структурации и др.), а также классификация видов доверия. Как указывает Ф. Фукуяма, под доверием понимается «возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и со вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [9, с. 52]. Согласно Роберту Дэвиду Патнэму, именно доверие лежит в основе социального капитала как определенного потенциала солидарности общества или отдельной его части. «Социальный капитал, – пишет автор, – включает в себя различные характеристики социальной организации, такие как доверие, нормы и сети взаимодействия, которые могут способствовать повышению эффективности общества, облегчая координацию совместных усилий» [16, р. 167].

Также исследователи обращают внимание на необходимость различать горизонтальное доверие, включающее межличностное доверие (доверие между близкими людьми и членами малых социальных групп), и генерализированное доверие (доверие к людям вообще), а также институциональное доверие (т.е. доверие людей к социальным институтам и партиям, правительству, органам правопорядка, церкви, профсоюзам, полиции) [14, s. 188.]. Используя данную классификацию, можно утверждать, что генерализированное доверие как продукт рефлексивной духовной деятельности субъектов возникает в результате генерализации и диффузии определенных ценностных стереотипов в оценке опыта социальных взаимодействий. Тем самым оно становится неотъемлемой частью коллективных представлений об обществе и его устройстве, передается и закрепляется в культурных паттернах поведения в течение многих поколений. [18]. Образующийся на основе генерализированного доверия социальный капитал является важнейшим индикатором социальной интеграции общества, а институциональное доверие образует базис легитимации правовых и политических институтов. Если горизонтальное доверие является основой жизненного мира индивидуума и локальных групповых общностей, то институциональное доверие – базис функционирования сложно организованных обществ, возникающих в процессе модернизации.

Отличительная черта доверия в современных обществах обусловлена опосредованным характером коммуникации и регуляции социальных отношений, его корреляцией со специализированными организациями, нормами и ценностями, генерирующими и поддерживающими необходимый институциональный порядок. Таким образом, доверие – это не только общая онтологическая установка субъекта по отношению к социальному миру в целом, это одновременно институциональный механизм организации жизнедеятельности социума, позволяющий субъекту воспринимать, регулировать и оценивать взаимодействия индивидов и групп. По мнению Л.Д. Гудкова, «низкий уровень доверия означает механическую интегрированность общества, наличие многих несогласованных социальных порядков, возникающих из-за гетерогенности институциональных систем, которые функционируют в данном обществе» [4, с. 41]. Именно такая конфигурация, по его мнению, характерна для современной России, антропологической основой которой является «постсоветский простой человек», возникший в атмосфере административного насилия и вынужденной адаптации к мобилизационной системе институтов советского периода.

Если воспользоваться типологией А.Н. Олейника и Ю.А. Латова, в самом общем виде логически возможны четыре типа режима функционирования института доверия [7, с. 44; 8].

1. Высокий уровень горизонтального и институционального доверия (общество обладает существенным уровнем социального капитала, а пользующееся легитимной поддержкой правительство способствует его воспроизводству).

2. Высокий уровень горизонтального доверия при низком уровне доверия институционального, общество и политические институты существуют друг от друга. Подобная ситуация была характерна для позднего советского общества, где неформальные отношения исполняли стабилизирующую роль в условиях растущей неэффективности системы партийного управления экономическими и социальными процессами.

3. Высокий уровень вертикального доверия при низком уровне доверия горизонтального наблюдается в тех случаях, когда гражданское общество разрушено атмосферой недоверия и не способно функционировать вне системы государственного патернализма.

4. Низкое горизонтальное и вертикальное доверие (социальные взаимодействия в обществе парализованы, власть не может контролировать ситуацию, координация взаимодействий затруднена из-за полного взаимного недоверия).

При всем многообразии существующих подходов к оценке взаимосвязи между сферами институционального и горизонтального доверия, по всей видимости, все их объединяет общая транзитологическая предпосылка, восходящая к теоретикам гражданской политической культуры Г. Алмонду и С. Вербе о фундаментальной взаимосвязи между доверием и уровнем развития демократических институтов. В частности, П. Штомпка, обсуждая роль доверия применительно к демократии, исходит из следующих посылок.

1. При прочих равных условиях «культура доверия» с большей вероятностью появляется при демократической системе правления.

2. Доверие порождается демократией и поддерживает демократию.

3. Доверие к самой демократии основано на институциализации недоверия в ее структуру – подотчетность доверяемого, наличие предварительных обязательств и институциональных средств их исполнения.

Как неоднократно указывает автор, доверие при демократии не обеспечивается исключительно за счет эффективного контроля гражданского общества над государственными институтами, а служит своеобразным внутренним ограничителем деятельности элит. Соответственно, «в то время как демократия использует институциализацию недоверия, а доверие возникает в ней как парадоксальное последствие, связанное с принуждением к ответственности и самоограничению возможности действия, автократия стремится к непосредственной институализации доверия и превращения его в требование, отягощенное серьезными формальными санкциями» [10, с. 386]. Следовательно, демократия продуцирует доверие, опираясь в основном на институты «недоверия», автократические режимы – наоборот, декларативно провозглашая всеобщее доверие, на деле его подменяют всеобщим контролем («доверие хорошо, но контроль лучше...»), принимающим патерналистский или даже персонифицированный характер. Автократические правительства, разрушая баланс солидарности в обществе, рассматривают доверие в качестве некоторой привилегии, которую подданные должны заслужить через организованное подчинение и демонстрацию исключительной лояльности власти. Постоянно подозревая общество в непослушании и предпринимая репрессивные действия, направленные на устранение политических рисков неповиновения, элиты лишь усиливают порочный круг делигитимации, способствуют стремительной деморализации, росту асоциального индивидуализма и массовой аномии гражданского общества.

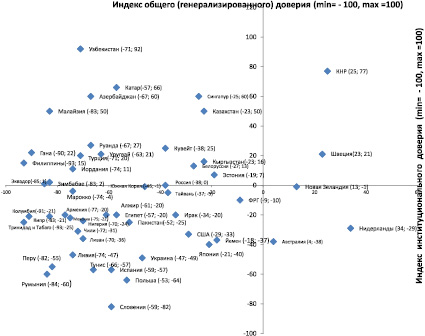

При всей эвристичности рассуждений Штомпки на тему трансформаций постсоветских обществ можно констатировать, что не во всех авторитарных политических режимах ситуация с доверием обстоит столь простым образом. В качестве подтверждения можно сослаться на результаты последней шестой волны проекта всемирного исследования ценностей WVS (рисунок, таблица), демонстрирующие значительную дифференциацию стран мира по соотношению институционального и генерализированного доверия [19]. На приведенной схеме позиции стран представлены на основе двух частных индексов институционального и общего доверия, рассчитанных на основе данных, полученных в ходе исследований 2010–2014 гг. в 51 стране мира. Частные индексы рассчитаны в автоматическом режиме с использованием инструментов визуализации данных на сайте проекта WVS как разница суммы положительных и средних оценок и суммы отрицательных оценок, выраженных в процентах от общего количества опрошенных в каждой стране: I = S положительных и средних оценок ( %) – S отрицательных оценок ( %.), Imin = – 100, Imax = 100.

Индекс общего генерализированного доверия рассчитан на основе распределения ответов на вопрос V. 24 («В целом считаете ли вы, что большинству людей можно доверять, или, напротив, нужно быть осторожными, имея дело с людьми?»). Индекс институционального доверия рассчитан на основе распределения ответов на вопрос V. 115 («Скажите, насколько Вы доверяете правительству вашей страны: полностью, в некоторой степени, не очень, или совсем не доверяете?»). Возможность получения при этом в случае преобладания негативных настроений над позитивными отрицательных величин позволяет зафиксировать некие «критические точки» в общественном мнении, а главное – в реальном положении дел.

Самый высокий уровень генерализированного доверия зафиксирован в КНР, Скандинавии и Швеции, где ответ «большинству людей можно доверять» устойчиво дают более 60 % опрошенных. Аналогично высокие показатели можно выявить в рубрике институциональное доверие («доверие правительству»).

В целом тенденция очевидна – уровень общего доверия выше в развитых странах и ниже в странах догоняющего развития, страны с автократической структурой власти демонстрируют более высокий уровень институционального доверия, чем страны с развитой демократией. Транзитивные общества, прошедшие за последние десятилетия драматичную стадию неудавшихся демократизаций и рыночных реформ, а также государства, принадлежащие к числу «частично демократических» или «дефектных демократий», с большой вероятностью демонстрируют отрицательные значения горизонтального и вертикального доверия, что свидетельствует о значительной поляризации социальных сил и высоком потенциале конфликтности данных обществ. Однако у этого правила есть исключения. Так, Япония демонстрирует невысокий уровень доверия, как у развивающихся стран. А Китай столь же постоянно показывает очень высокие уровни генерализированного и институционального доверия, которые не только значительно превосходят уровень бывших социалистических республик, но также и уровень развитых стран, в частности Нидерландов, США, ФРГ, Австралии. И это невозможно объяснить исключительно достигнутыми экономическими успехами партийного руководства на пути «социалистической модернизации» и рекордными показателями за последние десятилетия экономического роста.

Соотношение между индексами общего (генерализированного) и институционального доверия в 51 стране мира, согласно опросам World Values Survey, Wave 6 (2010–2014), число опрошенных N = 73042

Вопреки ожиданиям, восточно-европейские страны из бывшего социалистического лагеря, например Польша, демонстрируют невысокий уровень генерализированного и институционального доверия. В целом данные исследования, хотя и не противоречат полностью гипотезе демократического транзита о взаимосвязи между степенью демократизации и уровнем доверия, но нуждаются в ряде принципиальных уточнений. Большое количество вопросов возникает относительно традиционных представлений западных мыслителей, распространенных в науке начиная с исследований Макса Вебера и заканчивая произведениями Фрэнсиса Фукуямы о том, что в Китае и других обществах с партикулярной системой ценностей, общинно-коллективным укладом, гиперэтатизмом и практически полным отсутствием надличностных универсалистских регуляторов общественных отношений, аналогичных западным, подлинное доверие невозможно. Наметившиеся очевидные противоречия между теорией и практикой, гипотезами и результатами возвращают исследователей не только к актуализации проблем демократического транзита, но и побуждают обратиться к выявлению роли цивилизационно-исторического, ценностно-институционального фактора в становлении и развитии доверия в незападных обществах.

Доля респондентов (в %), полагающих, что «большинству людей можно доверять», «правительству можно полностью доверять», в проекте WVS

|

Государство |

«Большинству людей можно доверять», % |

Государство |

«Полностью доверяю своему правительству», % |

|

Узбекистан |

74,9 |

Нидерланды |

66,1 |

|

Катар |

51,5 |

КНР |

60,3 |

|

Азербайджан |

47 |

Швеция |

60,1 |

|

КНР |

37,7 |

Новая Зеландия |

55,3 |

|

Кувейт |

31,3 |

Австралия |

51,4 |

|

Иордания |

29,4 |

ФРГ |

44,6 |

|

Казахстан |

25,5 |

Эстония |

39 |

|

Турция |

24,7 |

Йемен |

38,5 |

|

Сингапур |

24 |

Казахстан |

38,3 |

|

Гана |

23,1 |

Сингапур |

37,3 |

|

Марокко |

19,6 |

Кыргызстан |

36,3 |

|

Руанда |

19,6 |

Япония |

35,9 |

|

Эквадор |

19,2 |

США |

34,8 |

|

Малайзия |

19 |

Белоруссия |

32,6 |

|

Уругвай |

17,2 |

Тайвань |

30,3 |

|

Зимбабве |

15,7 |

Ирак |

30 |

|

Белоруссия |

14,8 |

Кувейт |

28,5 |

|

Алжир |

13,9 |

Россия |

27,8 |

|

Ливия |

13,2 |

Южная Корея |

26,5 |

|

Кыргызстан |

13,1 |

Украина |

23,1 |

|

Филиппины |

12,4 |

Пакистан |

22,2 |

|

Кипр |

12,1 |

Польша |

22,2 |

|

Ирак |

11 |

Египет |

21,5 |

|

Тринидад и Тобаго |

10,8 |

Катар |

21,4 |

|

Колумбия |

10,3 |

Словения |

19,9 |

|

Мексика |

10 |

Испания |

19 |

|

Швеция |

9,4 |

Алжир |

17,2 |

|

Йемен |

9,1 |

Руанда |

16,6 |

|

Нигерия |

8,9 |

Тунис |

15,5 |

|

Пакистан |

8 |

Нигерия |

15 |

|

Египет |

7,9 |

Азербайджан |

14,8 |

|

Ливан |

7,8 |

Узбекистан |

13,9 |

|

Эстония |

7,1 |

Уругвай |

13,8 |

|

Россия |

7 |

Иордания |

13,2 |

|

Тунис |

6,6 |

Чили |

12,4 |

|

Южная Корея |

5,8 |

Мексика |

12,4 |

|

Новая Зеландия |

5,6 |

Марокко |

12,3 |

|

ФРГ |

5,5 |

Турция |

11,6 |

|

Тайвань |

5,4 |

Армения |

10,9 |

|

Чили |

5,2 |

Ливия |

10 |

|

Армения |

4,7 |

Ливан |

9,8 |

|

Румыния |

4,4 |

Малайзия |

8,5 |

|

Австралия |

3,9 |

Перу |

8,4 |

|

США |

3,7 |

Зимбабве |

8,3 |

|

Перу |

3,4 |

Румыния |

7,7 |

|

Украина |

2,6 |

Кипр |

7,5 |

|

Испания |

2,4 |

Эквадор |

7,2 |

|

Япония |

1,3 |

Гана |

5 |

|

Нидерланды |

1,3 |

Колумбия |

4,1 |

|

Словения |

0,9 |

Филиппины |

3,2 |

|

Польша |

0,4 |

Тринидад и Тобаго |

3,2 |

Действительно, результаты всемирного исследования ценностей все больше наталкивают на рассуждения о принципиальных различиях структур доверия в обществах Востока и Запада. Подтверждением актуальности выявленной тенденции являются многочисленные публикации на заданную тематику, где основным объектом исследования остается Китай, это парадоксальное автократическое исключение из всеобщей аксиомы о демократизации [12; 13; 17]. Доверие выступает важнейшим фактором формирования и развития общественных отношений, являясь связанным со спецификой китайской культуры и менталитета. Традиционность китайской культуры, традиционные начала ее духовных учений были ориентированы на обеспечение социальной системы как целого, определяли функционирование таких системных качеств и эффектов, как коллективизм, иерархичность, гармоничность. Позиция Дж. Нейсбита о том, что «на китайское мышление огромное влияние оказывают два фундаментальных принципа: общественный порядок и гармония», подтверждает, что в условиях примата целого над частным стратегической ориентацией человека как субъекта социального порядка становится встраивание в систему социальных отношений [6, с. 63–64.].

Таким духовным ресурсом, позволяющим создавать и поддерживать гармоничное взаимодействие с природой и обществом, выступает китайская этика. Формировавшиеся не одно столетие духовно-нравственные принципы китайской цивилизации – буддизм, конфуцианство – создали парадигму, исключающую конфликтный характер, содержащую множество страхующих клапанов, предупреждающих социальные риски и блокирующих эскалацию конфликта, основанные на особой системе доверия. Так, даосизм предлагает гармоничную интеграцию, встраивание человека в Дао, это деятельность, которая не нарушает мировой гармонии, а отнюдь не молчаливое бездействие, абсолютная пассивность. В идейной системе буддизма же мы обнаруживаем идею нравственного совершенствования – пути, движения к освобождению. Согласно В.В. Анохиной, среди таких паттернов китайской ментальности можно выделить «идею Неба как трансцендентного абсолюта, определяющего правила природного, социального и морального порядков… идею Дао… идею перемен…культ предков и уважение к старшим, благодаря которому в китайском менталитете укоренились почитание родителей и абсолютный пиетет по отношению к старшим, правителю и самой Поднебесной с установленным в ней моральным и социально-политическим порядком» [2, с. 53].

Основой доверия выступает принцип гармонии. Это стратегический выбор китайской ментальности неслучаен для встраивания человека в систему взаимодействия «человек – мир» с присущими качествами упорядоченности, иерархичности, соответствии индивидуального коллективному целому. Чтобы существовать, нужно гармонично интегрироваться в эту систему, что и обеспечивается духовно-нравственным потенциалом китайской традиции. Китайский культуролог Гао Мин полагает, что культура Поднебесной содержит три великих традиционных (конфуцианских) идеала: гуманность, искренность, середина-нейтралитет, которые китайская культура несёт человечеству. Первое – это соответствие внутреннего и внешнего, оно создаёт гармонию эго («самосовершенствование»). Второе – соответствие между людьми, приводящее к гармонии в обществе («государственное правление», мир в «Поднебесной»). Третье – соответствие природы и человека, что порождает в конечном счёте космическую гармонию, в центре всегда находится человек с его сущностью и его целью способствовать гармонии [1, с. 180–182].

Порядок и гармония – эти два состояния оказываются неразрывно связанными и взаимоопределяемыми состояниями социальной системы Китая. Так, порядок как состояние согласованности элементов, соответствия элементов в конфуцианской версии основан, во-первых, на гармоничности взаимодействия элементов, во-вторых, на этических ценностях, в третьих, на патерналистской роли государства. Человек как элемент социального порядка, как часть целого должен соизмерять свое существование с природой, другими и собой, находясь в гармонии и согласии. В китайском опыте порядок не угнетающе действует на человека, а определяет пространство для действия, что соответствует учению Конфуция, согласно которому «только порядок способен обеспечить истинную свободу» [6, с. 64].

Сравнительный анализ социокультурных основ китайского и западного мира приводит нас к выводу о том, что европейский Запад, его социокультурные матрицы базируются на либерально-демократических принципах, воспроизводящих идеи индивидуализма, определяющие социальную, политическую, экономическую активность личности. Жизненные основы личности Запада предполагают индивидуальную свободу, ориентированность на инновационность и риск-интенциональность. Я-ориентированность индивидуального субъекта выступает основополагающим принципом социального порядка западных обществ. Права и свободы человека обозначаются как духовные фундаментальные основы, а закон выступает регулятором поведения множества индивидуальных воль таких Я. В такой модели социального порядка активно по отношению к внешнему миру себя реализует личность, воплощающая следующие ментальные черты: рационализм, прогрессистские ориентации, либерализм, идеи конкуренции как основы жизнедеятельности в обществе.

Две модели доверия нам видятся очевидными для западного и китайского общества.

«Доверие на договоре» – результат рационально-фундированного взаимодействия субъектов, имеет своим результатом «доверие-уверенность», которую субъект западного общества получает, имея гарантию проверить действия Другого в будущем, осмысленном доверии действующим правилам и нормам, т.е. институциональной структуре в виде права, государства, закона. Доверие в проекции западного мира скорее выигрывают, чем заслуживают.

«Доверие на вере» – когда сохраненная духовным потенциалом вера в институты власти, семьи, традиции является основанием доверительного отношения в обществе. Это не слепая вера в авторитеты, доверие основано на традиции эффективности существующих институтов, заслуживших то самое доверие в многовековой истории. Доверие же в измерении китайского пространства скорее заслуживают, чем выигрывают.

Китайский опыт являет нам ситуацию колоссального влияния социокультурных факторов на структуру и динамику политического порядка Поднебесной. Уважение к власти, упоминаемое выше, ее автократическим версиям, коллективистские начала социальной жизни и другие активные факторы социокультурного традиционализма свидетельствуют о гармоничной интеграции политической сферы в общесоциальную систему координат. Дж. Нейсбит обозначил китайскую демократию как «вертикальную демократию», где при жесткой регламентации и нормировании социально-политической жизни представляются условия для формирования и развития доверия в политике.

В октябре 2005 года 5-й Пленум ЦК КПК зафиксировал озвученные Ху Цзиньтао шесть основных направлений по созданию «гармоничного социалистического общества», среди которых можно отметить «доверие и дружелюбие, наполнение общества творческой энергией» [3, с. 302]. Попадание доверия в пул государственных приоритетов общественного развития говорит о важнейшей роли этого ресурса в проводимых преобразованиях. Постепенность преобразований, которой характеризуется китайская модернизация, максимально гармонично разворачивающаяся в истории Китая, ориентирована на сохранение доверия людей к ключевым институтам китайского общества. Огромное значение здесь имеет государство, центрирующее и регламентирующее ход социальных, экономических трансформаций. Будучи центром модернизационных решений в условиях страновой специфики, государство Поднебесной минимально подвержено изменениям, выступает гарантом общекитайского модерна. Такая формула власти стала формулой модернизации Китая.

Приоритетна роль государства, которое поддерживает идеологическую консолидацию общества, формирует и обеспечивает высокий уровень доверия граждан к власти. Разрывы в матрицах доверия приводили к травматичным событиям, например связанным с активностью студенческих «движений 4 мая» 1989 года. По справедливому замечанию А.В. Виноградова, в этот период «главными лозунгами студенческое движение провозглашало «патриотизм», «демократию» и борьбу с коррупцией, выражая тем самым недоверие КПК не в выборе курса, а в ее способности провести намеченные реформы» [3, с. 238].

Публикация выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-84.2014.6.Рецензенты:

Листвина Е.В., д.ф.н., профессор кафедры философии культуры и культурологии, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов;

Веретенников Н.Я., д.ф.н., профессор кафедры философии и методологии науки, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов.

Работа поступила в редакцию 06.11.2014.

Библиографическая ссылка

Иванов А.В., Данилов С.А. СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОБЩЕСТВА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ // Фундаментальные исследования. 2014. № 11-8. С. 1852-1859;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35861 (дата обращения: 08.02.2026).