Одной из основных задач клинического применения кристаллографических методов исследования биологических жидкостей, наряду с выявлением патологического процесса, доклинической и дифференциальной диагностикой, является оценка эффективности результатов лечения. Большое количество цитологических, микробиологических, биохимических и других видов исследований посвящено изучению состава и свойств жидкости десневой борозды как биологической среды, наиболее информативно отражающей состояние тканей пародонта при развитии воспалительно-деструктивного процесса и при проведении комплексной терапии. Не меньший интерес представляет исследование кристаллографических картин жидкости десневой борозды. Имеются данные поляризационной микроскопии препаратов дегидратированной десневой жидкости, приготовленных методом тезиографии в закрытой ячейке, при различной степени тяжести воспалительного процесса в пародонте [7]. С применением метода клиновидной и краевой дегидратации содержимого пародонтального кармана, полученного при проведении кюретажа, описаны изменения в структуре фаций в процессе лечения локализованного и генерализованного пародонтита [4]. В доступных источниках литературы имеются единичные сведения о характере кристаллизации десневой жидкости при данной патологии и в процессе проводимой терапии, а в отношении «нативной» кристаллизации открытой капли они вообще отсутствуют.

Поиск более удобных и информативных для клинической практики методов анализа изображений кристаллограмм сопровождается развитием количественных способов, позволяющих дать более объективную оценку полученных данных и выполнить их статистическую обработку. В настоящее время активно разрабатываются различные авторские методики компьютерной обработки изображений кристаллических структур биологических жидкостей организма, в том числе и ротовой жидкости при патологии пародонта [1, 9, 6].

В предыдущих работах были описаны особенности структурной организации фаций жидкости десневой борозды при воспалительных заболеваниях пародонта и представлена компьютерная обработка их изображений с помощью специальной программы [2, 3, 5, 8]. Целью данного исследования явилась оценка результатов комплексного лечения хронического генерализованного катарального гингивита с помощью качественного и количественного анализа кристаллографических картин фаций жидкости десневой борозды.

Материалы и методы исследования

В проведенном исследовании принимали участие две группы лиц. Первую группу составили пациенты, которым был поставлен диагноз хронический генерализованный катаральный гингивит (ХГКГ) (25 человек). Во вторую группу вошли лица с нормальным состоянием тканей пародонта, и она являлась контрольной (25 человек). Постановка диагноза и оценка клинических результатов лечения проводилась с использованием общепринятого комплекса основных и дополнительных методов обследования. В качестве материала для кристаллографического исследования применялась жидкость десневой борозды. Комплексное лечение пациентов первой группы осуществлялось по стандартной схеме. Полный перечень использованных методов обследования, методика забора материала и приготовления препаратов фаций жидкости десневой борозды, а также принципы качественного и количественного анализа изображений кристаллических структур были изложены в предыдущих работах [2, 3, 5, 8]. Клиническая оценка эффективности этиопатогенетической терапии, описание кристаллографических картин и компьютерная обработка изображений проводились при ХГКГ через десять дней и через один месяц от начала лечения.

Результаты исследования

и их обсуждение

У пациентов первой группы после обучения индивидуальной гигиене полости рта, проведения профессиональной гигиены, местной антибактериальной и противовоспалительной терапии уже на второй-третий день имел место выраженный клинический эффект. Через один месяц от начала лечения десна приобретала бледно-розовый цвет, нормальные очертания и плотно прилегала к шейкам зубов. К этому времени у 23 пациентов с ХГКГ (92 %) отмечали состояние ремиссии на основании клинической картины и индексной оценки. У 2 больных (8 %) через данный промежуток времени выявлялись признаки воспаления десны, которые были связаны с неудовлетворительным уровнем гигиены полости рта, в результате слабой мотивации пациентов к ее соблюдению. У пациентов контрольной группы упрощенный индекс гигиены составлял 0,31 ± 0,03. В табл. 1 представлена индексная оценка состояния тканей пародонта у пациентов с ХГКГ в динамике проводимого лечения.

Таблица 1

Индексная оценка состояния тканей пародонта у пациентов с ХГКГ в процессе стандартного комплексного лечения

|

Индекс |

ХГКГ (n = 25) |

||

|

До лечения |

Через 10 дней |

Через 1 месяц |

|

|

УИГ |

1,7 ± 0,07 |

0,52 ± 0,05* |

0,95 ± 0,07*# |

|

РМА (%) |

36,48 ± 2,41 |

2,65 ± 1,17* |

5,30 ± 1,16*# |

|

ПИ |

1,45 ± 0,06 |

0,34 ± 0,06* |

0,62 ± 0,09*# |

Примечания: * – показатели через 10 дней от начала лечения имеют достоверные различия по сравнению со значениями в этой же группе лиц с ХГКГ до лечения (p < 0,05); *# – показатели через 1 месяц от начала лечения имеют достоверные различия по сравнению со значениями в этой же группе лиц с ХГКГ до лечения (p < 0,05).

Кристаллографическая картина фаций жидкости десневой борозды у пациентов первой группы под влиянием комплексного лечения претерпевала ряд качественных и соответствующих количественных изменений. Общий принцип организации

сохранялся в виде деления пространства фации на периферическую, промежуточную и центральную зоны.

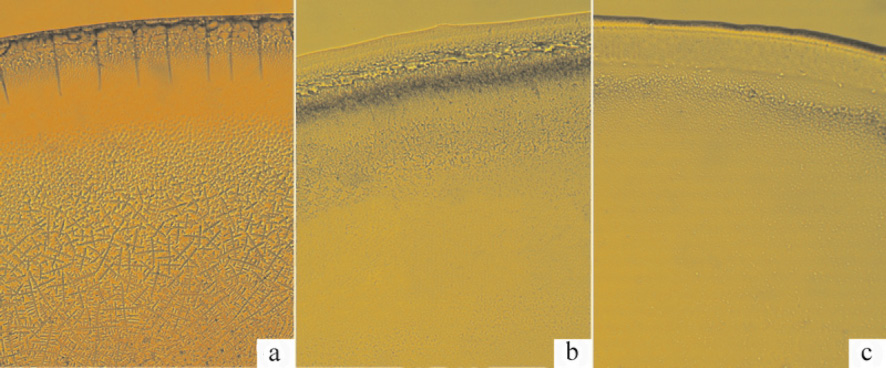

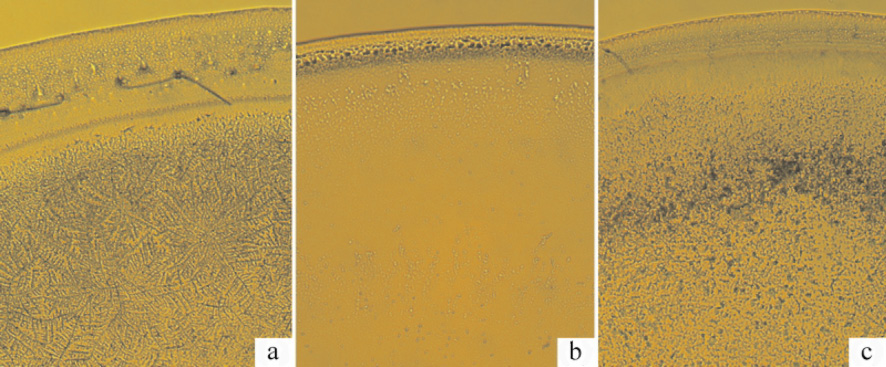

Через десять дней от начала лечения у всех пациентов с ХГКГ клиническая картина в полости рта соответствовала нормальному состоянию, а кристаллическая структура фаций не отличалась от полученной у первой контрольной группы лиц. Она характеризовалась разделением на три зоны, общей бедностью кристаллическими элементами и отсутствием «маркеров патологии», выделенных при ХГКГ. В промежуточной зоне начинали преобладать небольшие образования без четкой формы. У пациентов, у которых на основании клинической и индексной оценки через один месяц констатировали состояние ремиссии, сохранялись те же принципы общей организации фаций жидкости десневой борозды, что и при нормальном состоянии тканей пародонта. У лиц этой группы, которые получали комплексное лечение, но через один месяц из-за несоблюдения гигиены полости рта вновь имели признаки воспаления десны, кристаллографическая картина приобретала ряд особенностей. Она характеризовалась увеличением ширины краевой зоны и количества концентрических полос, наличием трещин. Промежуточная и центральная зоны имели бедную, невыраженную структуру с появлением «рваных полей». Динамика качественных изменений фаций жидкости десневой борозды на фоне терапии ХГКГ представлена в табл. 2 и на рис. 1 и 2.

Таблица 2

Динамика изменений в общей организации фаций жидкости десневой борозды

на фоне комплексного лечения ХГКГ

|

Морфологический признак |

I группа (n = 25) |

II группа (n = 25) |

||||||

|

до лечения |

через 10 дней |

через 1 месяц |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Периферическая зона |

||||||||

|

Среднее количество концентрических полос |

5,48 ± 0,39 |

– |

3,68 ± 0,29 |

– |

4,0 ± 0,37 |

– |

3,48 ± 0,22 |

– |

|

Аркообразные трещины |

8 |

32 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Прямые трещины |

14 |

56 |

0 |

0 |

2 |

8 |

0 |

0 |

|

Трещины – лучи от элементов |

3 |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Наличие хаотично расположенных колбовидных элементов небольшого размера |

4 |

16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Промежуточная зона |

||||||||

|

Бедность кристаллическими структурами |

0 |

0 |

25 |

100 |

25 |

100 |

25 |

100 |

|

Насыщенность кристаллическими структурами |

25 |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Наличие кристаллических образований в виде «креста» или «папоротника» |

21 |

84 |

11 |

44 |

9 |

36 |

25 |

100 |

|

Наличие кристаллических образований с центральной симметрией |

4 |

16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Наличие бесформенных кристаллических образований |

0 |

0 |

14 |

56 |

16 |

64 |

0 |

0 |

|

Четкое разграничение промежуточной и центральной зон |

25 |

100 |

25 |

100 |

25 |

100 |

25 |

100 |

|

Наличие «рваных полей» |

8 |

32 |

0 |

0 |

2 |

8 |

0 |

0 |

|

Центральная зона |

||||||||

|

Бедность кристаллическими структурами |

3 |

12 |

25 |

100 |

25 |

100 |

25 |

100 |

|

Насыщенность кристаллическими структурами |

22 |

88 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Рис. 1. Примеры фрагментов фаций жидкости десневой борозды при ХГКГ:

a – в день обращения;

b – через 10 дней после начала лечения;

c – через 1 месяц после начала лечения (состояние ремиссии) (ув. 164)

Рис. 2. Примеры фрагментов фаций жидкости десневой борозды при ХГКГ:

a – в день обращения;

b – через 10 дней после начала лечения;

c – через 1 месяц после начала лечения (отсутствие состояния ремиссии) (ув. 164)

На фоне проводимой терапии ХГКГ в фациях жидкости десневой борозды происходило уменьшение относительной площади периферической (SRpr) и промежуточной (SRp) зон и одновременное увеличение относительной площади центральной зоны (SRc). Снижалась величина смещения центра промежуточной (Shp-pr) и центральной (Shc-pr) зон относительно центра периферической зоны. Средние значения количества объектов белого цвета (Npr, Np и Nc) стремились к увеличению, их среднего размера (ASpr, ASp и ASc) – к уменьшению во всех трех зонах. Это происходило за счет появления нового типа бесформенных кристаллических образований с мелкой структурой в промежуточной зоне. Одновременно процент площади этих объектов в трех зонах (Spr, Sp и Sc) снижался. Под влиянием проводимого лечения в каждой из зон происходило уменьшение средних значений фрактальной размерности (Dcorrpr, Dcorrp и Dcorrc) и коэффициента неоднородности поля яркости (Entrpr, Entrp и Entrc). Динамика изменений указанных характеристик представлена в табл. 3.

Таблица 3

Динамика характеристик компьютерной обработки фаций жидкости десневой борозды при ХГКГ под влиянием комплексного лечения

|

Характеристики |

I группа (n = 25) |

II группа (n = 25) |

||

|

до лечения |

через 10 дней |

через 1 месяц |

||

|

Площадь периферической зоны (SRpr) |

0,235 ± 0,003# |

0,179 ± 0,005* |

0,187 ± 0,005* |

0,184 ± 0,004 |

|

Площадь промежуточной зоны (SRp) |

0,411 ± 0,002# |

0,315 ± 0,006* |

0,318 ± 0,004* |

0,306 ± 0,006 |

|

Площадь центральной зоны (SRc) |

0,354 ± 0,002# |

0,506 ± 0,006* |

0,495 ± 0,007* |

0,509 ± 0,003 |

|

Смещение центра промежуточной зоны (Sh p-pr) |

0,0061 ± 0,0002# |

0,0040 ± 0,0002* |

0,0043 ± 0,0003* |

0,0036 ± 0,0003 |

|

Смещение центра центральной зоны (Shc-pr) |

0,015 ± 0,001# |

0,0081 ± 0,0002* |

0,010 ± 0,0007*# |

0,0076 ± 0,0004 |

|

Фрактальная размерность периферической зоны (Dcorrpr) |

1,80 ± 0,01# |

1,61 ± 0,02* |

1,64 ± 0,02* |

1,58 ± 0,02 |

|

Фрактальная размерность промежуточной зоны (Dcorrp) |

1,77 ± 0,012# |

1,53 ± 0,025* |

1,55 ± 0,025* |

1,54 ± 0,022 |

|

Фрактальная размерность центральной зоны (Dcorrc) |

1,81 ± 0,010# |

1,60 ± 0,022* |

1,62 ± 0,025* |

1,57 ± 0,017 |

|

Коэффициент неоднородности поля яркости периферической зоны (Entrpr) |

0,508 ± 0,012 |

0,481 ± 0,010 |

0,484 ± 0,010 |

0,478 ± 0,016 |

|

Коэффициент неоднородности поля яркости промежуточной зоны (Entrp) |

0,137 ± 0,003# |

0,100 ± 0,005* |

0,107 ± 0,009* |

0,092 ± 0,004 |

|

Коэффициент неоднородности поля яркости центральной зоны (Entrc) |

0,076 ± 0,002# |

0,011 ± 0,002* |

0,015 ± 0,004*# |

0,006 ± 0,0006 |

|

Количество белых объектов периферической зоны (Npr) |

126,1 ± 5,75# |

207,8 ± 17,64* |

198,4 ± 12,36* |

213,2 ± 9,69 |

|

Количество белых объектов промежуточной зоны (Np) |

212,8 ± 8,90# |

404,9 ± 11,78* |

401,1 ± 13,21* |

433,3 ± 9,05 |

|

Количество белых объектов центральной зоны (Nc) |

385,3 ± 15,12# |

951,5 ± 34,78* |

872,8 ± 62,74* |

1010,7 ± 39,69 |

|

Средний размер объектов белого цвета периферической зоны (ASpr) |

71,7 ± 1,74# |

14,9 ± 1,21* |

20,5 ± 3,27*# |

13,0 ± 1,15 |

|

Средний размер объектов белого цвета промежуточной зоны (ASp) |

38,2 ± 1,39# |

14,8 ± 1,13* |

17,6 ± 1,72* |

15,2 ± 1,55 |

|

Средний размер объектов белого цвета центральной зоны (ASc) |

29,8 ± 0,84# |

4,9 ± 0,59* |

6,8 ± 1,14*# |

3,8 ± 0,33 |

|

Процент площади объектов периферической зоны (Spr) |

34,8 ± 1,06# |

12,3 ± 1,21* |

16,0 ± 1,76*# |

10,6 ± 0,51 |

|

Процент площади объектов промежуточной зоны (Sp) |

30,9 ± 0,92# |

22,5 ± 0,94* |

26,4 ± 1,17* |

25,2 ± 1,38 |

|

Процент площади объектов центральной зоны (Sc) |

44,2 ± 0,99# |

16,1 ± 0,80* |

17,2 ± 1,20* |

14,7 ± 0,89 |

Примечания: # – характеристики имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе лиц с нормальным состоянием тканей пародонта (p < 0,05); * – характеристики имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе лиц с ХГКГ до лечения (p < 0,05).

Заключение

Консервативная терапия воспалительных заболеваний пародонта наиболее эффективна на начальных этапах развития патологического процесса, поэтому при лечении хронического генерализованного катарального гингивита были получены наилучшие клинические результаты – через один месяц состояние ремиссии у 92 % больных. У этих лиц кристаллическая структура фаций становилась сходной с картиной в контрольной группе с интактным пародонтом. В целом качественные преобразования на фоне положительных клинических изменений при проведении комплексного лечения заключались в сохранении общего принципа организации в виде кольцевых образований (краевой, промежуточной и центральной зон) и обеднении элементами в этих зонах. К краевой зоне происходило сужение зоны и уменьшение или полное исчезновение «маркеров патологии»; в промежуточной – изменение характера кристаллов (увеличение доли бесформенных или дендритных структур); в центральной – снижение насыщенности сетчатой структуры. Таким образом, качественные преобразования в кристаллографической картине фаций жидкости десневой борозды и возникающие на их фоне изменения характеристик компьютерной обработки в ближайшие и отдаленные сроки после проведенного лечения отражали клинические результаты терапии и зависели от исходной степени тяжести воспалительного процесса в тканях пародонта, стремясь в той или иной степени к показателям контрольной группы.

Рецензенты:Коннов В.В., д.м.н., зав. кафедрой стоматологии ортопедической, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ, г. Саратов;

Иванов П.В., д.м.н., доцент, зав. кафедрой «Стоматология», ФГБОУ ВПО

«ПГУ», г. Пенза.

Работа поступила в редакцию 10.11.2014.

Библиографическая ссылка

Булкина Н.В., Поделинская В.Т., Брилль Г.Е., Постнов Д.Э. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЖИДКОСТИ ДЕСНЕВОЙ БОРОЗДЫ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ГИНГИВИТА // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-5. С. 837-842;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35748 (дата обращения: 01.01.2026).