Высоко патогенные вирусы гриппа птиц могут представлять угрозу как потенциальные источники пандемии. Опасность их распространения в человеческой популяции остается реальной. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 27 июля 2014 года в мире зарегистрировано уже 667 случаев заражения вирусами гриппа птиц H5N1, из которых 393 (59 %) закончились летально [1]. Вакцинопрофилактика остается основным средством борьбы с гриппом. В последние годы интерес к живой гриппозной вакцине (ЖГВ) значительно возрос. Отчасти это связано с тем, что ВОЗ признала преимущества применения ЖГВ по сравнению с инактивированной вакциной в случае наступления пандемической ситуации и включила ЖГВ в глобальный план ВОЗ по гриппозным вакцинам [6].

В нашей стране накоплен бесценный опыт конструирования и внедрения в практику здравоохранения живых гриппозных вакцин для всех возрастных групп населения [3–4]. Для сохранения национального здоровья и безопасности страны представляется важным иметь в наличии запас резервных вакцинных штаммов против таких пандемически опасных агентов, как вирусы гриппа птиц, поскольку сезонная ЖГВ не может обеспечить полноценную защиту от птичьего гриппа [5]. Отсюда следует, что обеспечение населения России собственной ЖГВ против потенциально опасных вирусов гриппа имеет важное стратегическое значение.

Целью исследования явилось изучение генетической стабильности клинических изолятов, полученных от волонтеров, привитых ЖГВ против потенциально пандемического вируса гриппа птиц сероподтипа Н5, для подтверждения безопасности ее массового применения при наступлении пандемической ситуации.

Материал и методы исследования

В ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН методом классического скрещивания в развивающихся куриных эмбрионах (РКЭ) донора аттенуации отечественной ЖГВ, А/Ленинград/134/17/57 (Лен/17) и вируса NIBRG–23 (H5N1) был подготовлен реассортантный вакцинный штамм пандемической ЖГВ сероподтипа Н5 (H5–ВШ), а ФГУП НПО «Микроген» по существующей технологии подготовил из него живую моновалентную гриппозную вакцину (Н5–ЖГВ). Сорок здоровых добровольцев мужского и женского пола в возрасте от 18 до 49 лет были рандомизированы в соотношении 3:1 для иммунизации Н5–ЖГВ или плацебо. Приживляемость вакцинного вируса оценивали по результатам его выделения в РКЭ, зараженных материалом носовых мазков вакцинированных лиц. Секвенирование изолятов проводили с помощью автоматического секвенатора 3130xl (Applied Biosystems) в соответствии с протоколом производителя, а их способность расти при оптимальной (33 °C), пониженной (26 °C, са фенотип) и повышенной (40 °C, ts фенотип) температурах определяли титрованием в РКЭ. Вирус обладал ts фенотипом, если его титр в РКЭ при 40 °C был ≤ 4,2 lg ЭИД50, и ca фенотипом, если его титр при 26 °C составлял ≥ 5,7 lg ЭИД50/мл.

Результаты исследования и их обсуждение

От волонтеров было выделено 16 изолятов, все – только в первый день после вакцинации. При этом вакцинный вирус не был обнаружен ни у одного добровольца группы плацебо, что свидетельствует об отсутствии трансмиссивных потенций у вакцины Н5–ЖГВ.

Было показано, что изоляты сохранили все аттенуирующие мутации, описанные для внутренних генов донора Лен/17 (табл. 1). Эти данные указывают на высокий уровень генетической стабильности вакцинного вируса после репликации в организме человека.

Таблица 1

Генетическая стабильность аттенуирующих мутаций в генах, кодирующих внутренние белки изолятов Н5–ЖГВ, выделенных от добровольцев

|

Ген |

Аминокислотные замены |

16 изолятов Н5–ЖГВ |

||

|

а.к.1 |

Лен/WT2 |

Лен/17 |

||

|

PB2 |

478 |

Val |

Leu |

Leu |

|

PB1 |

265 |

Lys |

Asn |

Asn |

|

591 |

Val |

Ile |

Ile |

|

|

PA |

28 |

Leu |

Pro |

Pro |

|

341 |

Val |

Leu |

Leu |

|

|

NP |

341 |

Leu |

Leu |

Leu |

|

M1 |

15 |

Ile |

Val |

Val |

|

144 |

Phe |

Leu |

Leu |

|

|

M2 |

86 |

Ala |

Thr |

Thr |

|

NS2 |

100 |

Met |

Ile |

Ile |

Примечания: 1Аминокислотный остаток. 2«Дикий» предшественник донора Лен/17, вирус А/Ленинград/134/57 (H2N2).

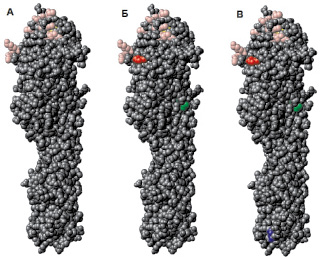

Что касается гена, кодирующего поверхностный белок гемагглютинин, то у вакцины Н5–ЖГВ его последовательность была неоднородной по двум позициям: аминокислотные остатки 145 (субъединица HA1) и 64 (HA2 субъединицы). Как результат, 7 из 16 вакцинных изолятов содержали Arg в обеих позициях, а у остальных изолятов в этих положениях присутствовал Lys (рисунок, табл. 2). Кроме того, у трех вакцинных изолятов отмечена замена Glu на Lys в позиции 143 (субъединица HA2). Важно отметить, что сам Н5–ВШ, который был использован для производства вакцины Н5–ЖГВ, был однородным в положениях 145 (HA1, Arg), 64 (HA2, Arg) и 143 (HA2, Glu), как и вирус NIBRG–23.

Локализация аминокислотных замен в молекуле гемагглютинина клинических изолятов, полученных от волонтеров, вакцинированных Н5–ЖГВ. Структурная модель гемагглютинина построена на основе кристаллической структуры гемагглютинина вируса A/Вьетнам/1194/2004 (H5N1) [7] с использованием программы RasMol, версия 2.7.5. Розовый цвет – антигенные сайты; красный цвет – Arg–145–Lys в НА1; зеленый цвет – Arg–64–Lys в HA2; синий цвет – Gly–143–Lys в HA2. (А). Гемагглютинин родительского вируса NIBRG–23, вакцинного штамма Н5–ВШ и изолятов № № 1–7. (Б). Гемагглютинин изолятов №№ 8–13. (В). Гемагглютинин изолятов №№ 14–16

Таблица 2

Мутации в молекуле гемагглютинина изолятов от привитых лиц и клонов вакцинного вируса H5–ЖГВ, полученных после клонирования препарата Н5–ЖГВ

|

Изолят / клон |

а.к.4 (HA1) |

а.к. (HA2) |

а.к. (HA2) |

|

145 |

64 |

143 |

|

|

Вирусы |

|||

|

NIBRG–231 |

Arg |

Arg |

Glu |

|

H5–ВШ2 |

Arg |

Arg |

Glu |

|

H5–ЖГВ3 |

Arg/Lys |

Arg/Lys |

Glu |

|

Изоляты вакцинного вируса Н5–ЖГВ от привитых лиц |

|||

|

№№ 1–7 |

Arg |

Arg |

Glu |

|

№№ 8–13 |

Arg |

Arg |

Glu |

|

№№ 14–16 |

Lys |

Lys |

Lys |

|

Клоны вакцинного вируса Н5–ЖГВ, полученные после клонирования в РКЭ препарата Н5–ЖГВ, группа (а) |

|||

|

№№ 17–20 |

Arg |

Arg |

Glu |

|

№№ 21–31 |

Lys |

Lys |

Glu |

|

Клоны вакцинного вируса Н5–ЖГВ, полученные после клонирования препарата Н5–ЖГВ, который предварительно прошел 10 пассажей в РКЭ, группа (б) |

|||

|

№№ 32–43 |

Lys |

Lys |

Glu |

Примечания: 1Реассортант, содержащий внутренние гены от вируса A/PR/8/34 (H1N1), а поверхностные гены – от вируса А/индюк/Турция/1/2005 (H5N1), использованный нами в качестве источника поверхностных антигенов при подготовке Н5–ВШ. 2Вакцинный штамм ЖГВ. 3Подготовленная из Н5–ВШ ФГУП НПО «Микроген» пандемическая ЖГВ, которая использовалась в клинических испытаниях. 4Аминокислотный остаток.

Теоретически каждый пассаж вируса гриппа может приводить к появлению новых мутаций [2], именно поэтому ВОЗ настоятельно рекомендует при производстве ЖГВ проводить ее полногеномное секвенирование, чтобы картировать аттенуирующие мутации.

Обращает на себя внимание, что Arg → Lys является синонимичной мутацией, поэтому ее влияние на свойства вакцины маловероятно, тогда как свойства аминокислот Glu и Lys отличаются значительно. Однако мутация Glu–143–Lys находится в субъединице HA2 и не должна влиять на антигенные, иммуногенные и другие свойства вакцины.

Обнаруженные нами две мутации в гемагглютинине Arg–145–Lys (НА1) и Arg–64–Lys (HA2) могут быть следствием адаптации вакцинного вируса к репродукции в РКЭ, а мутация Gly–143–Lys – либо проявившейся минорной заменой, которую чувствительность метода секвенирования не позволила обнаружить, либо результатом адаптации вируса к репликации у человека. Чтобы понять природу этих мутаций, ампула H5–ЖГВ была (а) сразу расклонирована методом предельных разведений и (б) до клонирования предварительно прошла 10 последовательных пассажей в РКЭ. Всего было выделено 27 клонов, 15 из группы (а) и 12 – из группы (б).

Было установлено, что 11 из 15 клонов, изолированных непосредственно из ампулы H5–ЖГВ, содержали две добавочные кодирующие мутации в НА, которые были обнаружены и у части изолятов от привитых добровольцев – Arg–145–Lys (HA1) и Arg–64–Lys (HA2). Четыре клона не содержали дополнительных мутаций и были идентичны Н5–ВШ.

Интересно, что после 10 пассажей препарата H5–ЖГВ в РКЭ все 12 клонов содержали обе мутации в молекуле НА (табл. 2). Наиболее вероятно, что эти аминокислотные замены появились во время пассажей в РКЭ и представляют собой адаптивные мутации «круга хозяев». Замена же Glu–143–Lys (HA2), обнаруженная у трех изолятов от привитых, не проявилась ни в одном из 27 клонов вакцинного препарата. Возможно, что эта мутация возникла в результате адаптации вакцинного вируса к репродукции в человеке.

Таблица 3

Репликация изолятов H5N2 при разных температурах инкубации

|

Вирус гриппа/изолят |

Титр вируса при 32 °C, lg ЭИД50/мл |

Снижение титра вируса1, lg (ЭИД50/мл) при: |

Фенотип |

|

|

33/40 °C |

33/26 °C |

|||

|

Контроль |

||||

|

Донор аттенуации2 |

9,0 |

9,0 |

2,5 |

ts, ca |

|

H5–ВШ |

9,2 |

9,2 |

1,5 |

ts, ca |

|

H5–ЖГВ |

10,2 |

10,2 |

2,5 |

ts, ca |

|

HA изолятов идентичен HA вируса NIBRG–23 и вакцинного штамма Н5–ВШ |

||||

|

№ 1 |

9,2 |

9,2 |

2,0 |

ts, ca |

|

№ 2 |

9,7 |

9,7 |

2,5 |

ts, ca |

|

№ 3 |

8,2 |

8,2 |

1,5 |

ts, ca |

|

№ 4 |

9,2 |

9,2 |

2,5 |

ts, ca |

|

№ 5 |

10,7 |

10,7 |

3,0 |

ts, ca |

|

HA изолятов содержит кодирующие мутации, появившиеся при производстве вакцины H5–ЖГВ или после репликации в ВДП волонтеров |

||||

|

№ 6 |

10,7 |

10,7 |

2,5 |

ts, ca |

|

№ 7 |

9,2 |

9,2 |

2,0 |

ts, ca |

|

№ 8 |

8,7 |

8,7 |

1,5 |

ts, ca |

|

№ 9 |

10,2 |

10,2 |

2,5 |

ts, ca |

|

№ 10 |

8,2 |

8,2 |

1,5 |

ts, ca |

|

№ 11 |

9,2 |

9,2 |

3,0 |

ts, ca |

|

№ 12 |

10,2 |

10,2 |

2,5 |

ts, ca |

|

№ 13 |

10,2 |

10,2 |

2,5 |

ts, ca |

|

№ 14 |

9,7 |

9,7 |

2,5 |

ts, ca |

|

№ 15 |

10,2 |

10,2 |

3,0 |

ts, ca |

|

№ 16 |

9,2 |

9,2 |

2,5 |

ts, ca |

Примечания: 1По сравнению с титром при пермиссивной температуре инкубации (33 °C). 2Донор аттенуации Лен/17 использовался в качестве положительного контроля ts и ca фенотипа.

Вне зависимости от наличия или отсутствия добавочных мутаций в HA все 16 изолятов от привитых лиц обладали ts/ca фенотипом, характерным для донора аттенуации (табл. 3). ВШ–Н5 и H5–ЖГВ не отличались от донора Лен/17 по фенотипическим свойствам. Снижение вирусного титра при разнице температур 33/40 °C составляло 8,2–10,7 log10 ЭИД50/мл, а при 33/25 °C составляло 1,5–3,0 log10 ЭИД50/мл. Таким образом, изоляты вакцинного вируса от привитых лиц сохранили такие присущие донору аттенуации фенотипические характеристики, как холодоустойчивость и температурочувствительность.

Заключение

Результаты клинического исследования продемонстрировали фенотипическую и генетическую стабильность потенциально пандемической H5–ЖГВ. Вакцинные изоляты сохранили все аттенуирующие мутации, специфичные для донора аттенуации, что подтверждает высокий уровень генетической стабильности вакцинного вируса после репликации в организме человека. При репродукции вакцинного вируса in vivo не происходит реверсии характерных аттенуирующих мутаций в «дикий» тип. Изоляты различались по наличию или отсутствию точечных мутаций в молекуле НА, однако дополнительные мутации не повлияли на аттенуированный фенотип изолятов.

Работа выполнена при поддержке гранта № 14–15–00034 Российского Научного Фонда (Москва, Россия) и Программы развития новых технологий в здравоохранении (Сиэтл, США).

Рецензенты:

Суворов А.Н., д.м.н., профессор, зав. отделом молекулярной микробиологии, ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург;

Мазуркова Н.А., д.б.н., зав. лаб. препаратов природного происхождения отдела профилактики и лечения особо опасных инфекций, ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», г. Кольцово.

Работа поступила в редакцию 28.10.2014.

Библиографическая ссылка

Киселева И.В., Дубровина И.А., Ларионова Н.В., Исакова-Сивак И.Н., Федорова Е.А., Баженова Е.А., Стукова М.А., Ерофеева М.К., Руденко Л.Г. ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПАНДЕМИЧЕСКОГО ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ // Фундаментальные исследования. 2014. № 11-6. С. 1301-1305;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35719 (дата обращения: 17.11.2025).