Частота острых гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений (ОГЭП) и обусловленных ими желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) у больных при сопутствующей патологии остается неуточненной. Так, по данным разных авторов, ОГЭП развиваются у таких больных с частотой от 1–3 до 80–90 %, а ЖКК – от 5 до 47 % [3, 6]. По данным Л.Ф. Тверитневой [5], ОГЭП осложняются развитием желудочно-кишечных кровотечений в 10–15 % случаев, из которых до 60 % становятся причинами летального исхода. Последние годы отмечается значительный рост частоты ОГЭП при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это связано как с влиянием неблагоприятной экологии, экзогенными и эндогенными интоксикациями, так и с ятрогенными факторами – приемом различных лекарств [4]. Причины развития ОГЭП у больных ХОБЛ остаются до конца не выясненными. Полагают, что основными факторами их морфогенеза являются декомпенсированная относительная гиперацидность и гипоксия слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки вследствие нарушения микроциркуляции на фоне расстройств кровообращения, нейроэндокринные нарушения, ятрогенные факторы, а также фоновые и сопутствующие заболевания [1, 9]. Хроническая гипоксемия, сопровождающая ХОБЛ, действует на макроорганизм так же, как и любой другой повреждающий фактор, вызывая стрессовое состояние, на которое организм реагирует целым комплексом сложных реакций, в том числе и со стороны пищеварительной системы [3, 8]. Наблюдаются нарушения моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Парезы желудка и кишечника могут быть разной длительности и выраженности. Кроме пареза возможно развитие нарушений моторики по типу антиперистальтики из-за некоординированной работы мышечных сфинктеров [2]. В литературе обсуждается связь между моторно-эвакуаторной дисфункцией пищеварительной системы и присоединением инфекции [7, 9]. Можно предположить, что при этом возникает замкнутый круг: обострение ХОБЛ способствует развитию моторно-эвакуаторных нарушений ЖКТ, которые в свою очередь способствуют поддержанию воспалительного процесса в бронхо-легочной системе. Выявляемые при ХОБЛ изменения в иммунной системе организма свидетельствуют о системной иммунной реакции и системном воспалении. Кроме того, зачастую выявляемое при этом вторичное иммунодефицитное состояние является одной из наиболее важных причин хронизации воспалительного процесса при ХОБЛ. Таким образом, одной из актуальных проблем в лечении ХОБЛ у больных желудочно-кишечными кровотечениями является коррекция нарушений иммунной системы и применение наиболее эффективных иммуномодуляторов [3].

Целью исследования явилось улучшение результатов лечения эрозивно-язвенных гастродуоденальных кровотечений у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких путем применения магнитотерапии и дерината.

Материалы и методы исследования

Обследование и лечение больных проводили на базе кафедры госпитальной хирургии УлГУ (зав. кафедрой д.м.н., профессор Мидленко В.И.) в хирургических отделениях ГУЗ УОКЦСВМП. С 2004 по 2013 гг. на лечении находилось 1134 больных желудочно-кишечными кровотечениями в возрасте от 35 до 78 лет.

Из них с язвенными кровотечениями было 578 (51 %) человек, а с неязвенными – 556 (49 %) пациентов. Причинами неязвенных желудочно-кишечных кровотечений явились симптоматические язвы у 84 (15,1 %) пациентов и эрозивно-геморрагические поражения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у 105 (18,8 %) больных.

Под нашим наблюдением находилось 98 больных эрозивно-язвенными гастродуоденальными кровотечениями на фоне хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Основную группу составили 68 больных эрозивно-язвенными гастродуоденальными кровотечениями на фоне ХОБЛ, находившихся на лечении с 2007 по 2013 гг., которым осуществлялся эндоскопический гемостаз, стандартное лечение эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки и ХОБЛ с включением магнитотерапии и дерината. Контрольную группу составили 30 больных эрозивно-язвенными гастродуоденальными кровотечениями на фоне ХОБЛ, находившихся на лечении с 2004 по 2006 гг., которым осуществлялся эндоскопический гемостаз, стандартное лечение эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки и ХОБЛ. С острыми язвами желудка и двенадцатиперстной кишки было 45 (46 %) больных, с эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки – 53 (54 %). Из них мужчин – 81 (82,6 %), женщин – 17 (17,4 %) человека. Локализация эрозивно-язвенного поражения в желудке была у 75 (76,5 %) пациентов, а в двенадцатиперстной кишке – у 23 (23,5 %). Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) наблюдался у 92 (93,8) больных. ДГР 1 степени – у 38 (38,7 %) больных, ДГР 2 степени – у 31 (31/6 %), ДГР 3 степени – у 27 (27,5 %) пациентов. Диагноз ХОБЛ у больных эрозивно-язвенными гастродуоденальными кровотечениями выставлялся на основании данных анамнеза, амбулаторной карты, результатов ранее проведенного спирометрического исследования. В остальных случаях предварительный диагноз ХОБЛ ставили в стационаре на основании анамнеза (в случаях, когда это возможно) и клинической картины. Окончательный диагноз ХОБЛ устанавливался на 5–7 день лечения по данным спирометрического исследования согласно рекомендациям GOLD 2011. Из пациентов ХОБЛ 41 % больных получали базисную терапию на догоспитальном этапе: 21 % – ингаляционные бронхолитические препараты, 15 % пациентов сочетали их прием с топическими глюкокортикостероидными препаратами (ГКС), 5 % принимали системные ГКС.

Основным критерием диагностики ХОБЛ у больных гастродуоденальными кровотечениями является клиническая картина, которая представляет совокупность синдромов: бронхитического (кашель, кашель с мокротой), бронхообструктивного («дистантные хрипы»), удлиненный выдох, жесткое дыхание, высокие сухие хрипы), эмфиземы легких (коробочный перкуторный звук).

Всем пациентам на 5–7 день была проведена спирография. Медиана ЖЕЛ составила 75 (53; 79), индекс Тиффно – 67 (58; 69), ОФВ1 – 56 (48; 70).

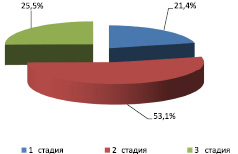

На основании проведенной спирографии, согласно рекомендациям GOLD-2011, пациенты гастродуоденальными кровотечениями по степени тяжести ХОБЛ разделились следующим образом: I стадия – 21 (21,4 %) больных, II стадия – 52 (53,1 %) пациентов, III стадия – 25 (25,5 %) человек. Распределение больных по стадиям ХОБЛ (рисунок).

Магнитотерапию аппаратом АМТ-02 «Магнитер» проводили предложенным нами способом. Пациента укладывали на живот. Аппарат устанавливали на область позвоночника на уровне сегментов Th5–Th8. Режим работы аппарата – пульсирующий, при амплитуде магнитной индукции 30,0 ± 7,5 мТл. Длительность одной процедуры – 15 минут. Курс лечения – 10–15 процедур.

Деринат в виде раствора для инъекций применяли в/м в средней разовой дозе 75 мг (5 мл 1,5 % раствора) 5 инъекций с интервалом 24 ч.

Статистический анализ выполняли с использованием пакета прикладных программ «STASTICA for Windows 7.0». Количественные показатели в группах исследования описывали с помощью средних значений (М) и стандартной ошибки среднего (m). Проверку законов распределения количественных показателей проводили с помощью критерия Колмогорова - Смирнова. Для сравнительного анализа количественных показателей применяли непараметрический критерий Манна – Уитни. Исследование взаимосвязей качественных признаков проводили с помощью классического критерия χ2 Пирсона. Анализ связи двух признаков проводился методом Спирмена. За пороговый уровень значимости всех использованных статистических критериев принимали значение р < 0,05.

Распределение больных по стадиям ХОБЛ

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ полученных данных показал, что у больных эрозивно-язвенными гастродуоденальными кровотечениями и ХОБЛ имеется корреляционная связь между степенью кровопотери и изменениями показателей иммунного статуса. Выявлено достоверное снижение уровня СD3+, СD4+, СD8+, IgG, IgА (коэффициент корреляции = –0,961), повышение уровня CD22+ (коэффициент корреляции = 0,371). Следовательно, чем больше кровопотеря, тем более выражены иммунные нарушения. Анализ показателей клеточно-гуморального иммунитета спустя 21 день после лечения показал, что сохраняется достоверное отличие по количеству CD3+, CD8+, IgG у больных с IV степенью кровопотери (р < 0,05).

Сравнительная таблица показателей клеточно-гуморального иммунитета у пациентов эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки и ХОБЛ через 21 день после лечения

|

Показатель иммунитета |

Степень тяжести кровопотери (M ± m) |

|||

|

Группа контрольная |

Группа основная |

|||

|

III |

IV |

III |

IV |

|

|

n = 21 |

n = 8 |

n = 21 |

n = 9 |

|

|

CD3+ (%) |

61,2 ± 0,2 |

57,4 ± 0,5 |

65,5 ± 0,3 |

61,4 ± 0,5 |

|

р1 > 0,05 р2 < 0,05 |

||||

|

CD4+ (%) |

34,8 ± 0,6 |

27,4 ± 0,8 |

36,7 ± 0,7 |

31,4 ± 0,5 |

|

р1 < 0,05 р2 < 0,05 |

||||

|

CD8+ (%) |

28,2 ± 0,3 |

20,2 ± 0,3 |

29,2 ± 0,5 |

24,4 ± 0,3 |

|

р1 > 0,05 р2 < 0,05 |

||||

|

CD22+ (%) |

35,2 ± 0,3 |

37,2 ± 0,6 |

37,2 ± 0,5 |

39,2 ± 0,6 |

|

р1 > 0,05 р2 > 0,05 |

||||

|

IgM (г/л) |

3,1 ± 0,4 |

3,4 ± 0,5 |

3,2 ± 0,3 |

3,8 ± 0,5 |

|

р1 > 0,05 р2 > 0,05 |

||||

|

IgG (г/л) |

11,6 ± 0,4 |

10,2 ± 0,4 |

11,8 ± 0,3 |

13,4 ± 0,4 |

|

р1 > 0,05 р2 < 0,05 |

||||

|

IgA (г/л) |

1,8 ± 0,4 |

1,5 ± 0,3 |

1,9 ± 0,5 |

1,7 ± 0,3 |

|

р1 > 0,05 р2 > 0,05 |

||||

Примечания:

р1 – достоверность между III степенью кровопотери контрольной и основной группы;

р2 – достоверность между IV степенью кровопотери контрольной и основной группы.

После лечения деринатом стабилизация показателей клеточно-гуморального иммунитета наступала раньше в среднем на 5 дней по сравнению с контрольной группой. При изучении биоптатов, полученных из параульцерозной зоны у больных с ЯГДК, установлено, что изменения носили распространенный характер, иногда с выраженной перестройкой структуры слизистой оболочки. Желудочные ямки на большом протяжении извитые, местами очень глубокие, заполненные секретом, чередовались с уплощенными ямками мелкой глубины. В некоторых наблюдениях отмечались дистрофические изменения клеток покровного эпителия со смазанными границами. Эндоскопический гемостаз был эффективен у 90 (91,8 %) больных. В основной группе рецидив кровотечения в первые пять суток наблюдался у 3 (4,4 %) пациентов. В контрольной группе рецидив кровотечения в первые пять суток наблюдался у 4 (13,3 %) больных. Оперировано 14 человек. Оперативная активность составила 14,2 % (7). Послеоперационная летальность составила 2 (14,2 %). Экстренные операции выполнены больным с продолжающимся кровотечением, рецидивом кровотечения в стационаре. Показанием к срочному оперативному лечению служило ненадежно остановившееся кровотечение, язва диаметром 10 мм и более с наличием аррозированного сосуда в дне или язва, прикрытая рыхлым тромбом. Выбор объема операции определяло общее состояние пациента. У больных с рецидивом кровотечения произведено 8 (57,2 %) паллиативных операций. Больным, оперированным по срочным и отсроченным показаниям, произведены резекции желудка различных модификаций 6 (42,8 %). В послеоперационном периоде умерло 2 человека. Причиной смерти была острая легочно-сердечная недостаточность.

Заключение

Включение в комплексное лечение больных эрозивно-язвенными гастродуоденальными кровотечениями и хронической обструктивной болезнью легких магнитотерапии и дерината способствует купированию моторно-эвакуаторных нарушений, нормализации иммунного статуса, в 3 раза снижает количество рецидивов кровотечений и сокращает сроки лечения.

Рецензенты:

Островский В.К., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск;

Чарышкин А.Л., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск.

Работа поступила в редакцию 18.09.2014.

Библиографическая ссылка

Мидленко В.И., Белоногов Н.И., Чавга А.И. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОТЕРАПИИ И ДЕРИНАТА В ЛЕЧЕНИИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-3. С. 534-537;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35458 (дата обращения: 28.02.2026).