К началу XXI века распространенность артериальной гипертонии (АГ) в нашей стране приобрела характер эпидемии. Артериальное давление (АД) повышено у 40 % взрослого населения Российской Федерации [4, 5]. АГ является одним из главных модифицируемых факторов риска сердечных и церебральных «катастроф» [8] и одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения.

В настоящее время прилагается много усилий для диагностики и лечения АГ. Это вполне обоснованно, так как АГ страдает в основном трудоспособное население. Существенно меньшее внимание уделяется лицам с высоким нормальным артериальным давлением (ВНАД) – состоянием, когда систолическое АД (САД) находится в пределах 130–139 мм рт.ст. и/или диастолическое АД (ДАД) в пределах 85–89 мм рт.ст. Являясь формально нормальным АД, ВНАД ассоциируется с семикратным повышением риска развития сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с таковым при оптимальном АД [9]. Пациенты с ВНАД тем не менее представляют собой неоднородную в прогностическом отношении группу, из которой происходит пополнение рядов больных АГ. Поэтому важным в практическом отношении является вопрос выявления предикторов трансформации ВНАД в АГ. Выделив такие предикторы, мы могли бы a priori отнести пациента с ВНАД к группе высокого или низкого риска развития АГ и, в частности, определить, показана или не показана данному пациенту превентивная фармакотерапия.

Материал и методы исследования

Данная работа является фрагментом продольного проспективного обсервационного исследования спонтанной трансформации ВНАД в АГ. В исследование включено 122 человека, у которых было констатировано ВНАД. Констатацию производили, если во время двух визитов с интервалом 7–10 дней при офисном измерении АД были получены результаты (САД 130–139 и ДАД ≤ 89) или (САД ≤ 139 и ДАД 85–89) мм рт.ст. Средний возраст обследуемых составлял 43,8 ± 4,7 лет, 62 мужчины и 60 женщин. Все включенные лица вели обычный образ жизни, не были субъективно мотивированы на какое-либо медикаментозное лечение, у пациентов отсутствовали ассоциированные клинические состояния, требующие обязательного проведения фармакотерапии.

После получения информированного согласия пациента на включение в исследование на начальном этапе каждому обследуемому было проведено холтеровское мониторирование электрокардиограммы (ХМ ЭКГ) в течение 24 часов с использованием системы МЭКГ-НС-02 («ДМС Передовые Технологии», Москва), в ходе которого определяли, в частности, суточное количество желудочковых (ЖЭС) и суправентрикулярных (СВЭС) экстрасистол. При наличии ЖЭС фиксировали рассчитанные системой средние показатели турбулентности сердечного ритма (ТСР), а именно начало (ТО) и наклон (TS) турбулентности [7].

На конечном этапе, спустя 5 лет, у каждого обследуемого оценивали уровень АД. Для этого в течение двух визитов с интервалом 7–10 дней проводили офисное измерение АД, на основании которого констатировали два варианта эволюции состояния пациента:

1) сохранение уровня АД, соответствующего высокому нормальному – при цифрах САД и ДАД, удовлетворяющих вышеприведенному условию;

2) развитие АГ – при САД ≥ 140 мм рт.ст. и/или ДАД ≥ 90 мм рт.ст. Учитывая значительную продолжительность периода наблюдения, из исследования по разным причинам выбыли 22 человека. Таким образом, в статистический анализ были включены 100 человек (средний возраст на начало проекта 43,1 ± 4,6 лет, 52 женщины). Статистическую обработку (расчет точного критерия Фишера) проводили с использованием пакета Statistica 8.0 (StatSoft, США).

Результаты исследования и их обсуждение

В результате исследования были получены следующие результаты. Из 100 человек с ВНАД через 5 лет наблюдения у 80 была констатирована АГ (у 67 пациентов 1-й степени, у 13 – 2-й степени), у 20 – уровень АД по-прежнему соответствовал высокому нормальному. Таким образом, включенные в исследование ретроспективно были разделены на две группы: I (n = 80, с развившейся впоследствии АГ) и II (n = 20, с неразвившейся АГ).

Предикторами трансформации ВНАД в АГ можно считать такие признаки, которые при априорном исследовании в I группе выявляются достоверно чаще, чем во II. Задача усложняется в связи с тем, что некоторые из изучаемых нами признаков (суточное количество ЖЭС и СВЭС) имеют количественное измерение, то есть, иными словами, являются градуированными. При этом для каждой градации признака частота встречаемости в группах в общем может различаться. В связи с данным фактом поставленная задача распадается на две подзадачи:

1) определить, можно ли с помощью данного признака прогнозировать трансформацию ВНАД в АГ, иными словами, является ли признак предиктором этой трансформации;

2) какую величину количественного признака следует считать оптимальным граничным значением, то есть при какой величине признака различие между частотой встречаемости признака в I и II группах имеет наибольшую статистическую значимость, а чувствительность и специфичность – максимальные значения.

Первая подзадача решается просто: сопоставляется частота встречаемости признака в I и II группах (νI и νII), при наличии статистически значимых различий в частоте делается вывод о том, что данный признак может быть предиктором трансформации ВНАД в АГ. При этом если νI > νII, мы говорим о положительной прогностической значимости признака, а если νI < νII – об отрицательной. Для решения второй подзадачи выделяются несколько граничных значений признака (с определенным шагом между ними, исходя из особенностей признака), для каждого из них рассчитываются νI и νII и оценивается достоверность их различий. Максимальная статистическая значимость будет соответствовать оптимальному граничному значению.

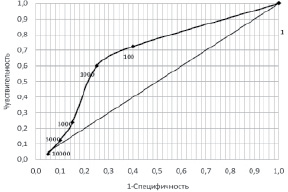

Практически у всех исследованных была зарегистрирована желудочковая и суправентрикулярная эктопическая активность, главным образом – в виде экстрасистол (ЭС). Так, в I группе у 22 человек было зарегистрировано менее 100 ЖЭС в сутки, у 10 человек – от 100 до 999, у 29 – от 1000 до 2999, у 9 – от 3000 до 4999, у 7 – от 5000 до 9999 и у 3 человек – 10000 и более. Во II группе у 12 человек было зарегистрировано менее 100 ЖЭС в сутки, у 3 человек – от 100 до 999, у 2 – от 1000 до 2999, у 1 – от 3000 до 4999, у 1 – от 5000 до 9999 и у 1 человека – 10000 и более. Можно было предположить, что наличие желудочковой эктопической активности ассоциируется с повышенной вероятностью трансформации ВНАД в АГ. Для проверки данного предположения и поиска граничного значения (т.е. какое именно количество ЭС в сутки может свидетельствовать о повышенном риске трансформации ВНАД в АГ) обследованные были сгруппированы по количеству ЖЭС. Эти данные, а также рассчитанные чувствительность, специфичность, прогностическое значение и отношение правдоподобия положительного и отрицательного результатов [2,6] представлены в табл. 1, соответствующая ROC-кривая построена на рис. 1.

Доли лиц с ЖЭС в количестве ≥ 1 за сутки в I и II группах достоверно не отличаются (хотя бы одна желудочковая ЭС была зарегистрирована у всех исследуемых), следовательно, признак наличия желудочковой эктопической активности вообще, без количественных характеристик, не может служить для прогнозирования трансформации ВНАД в АГ. В то же время признаки «желудочковая эктопическая активность с количеством ЖЭС ≥ 100 за сутки» и «желудочковая эктопическая активность с количеством ЖЭС ≥ 1000 за сутки» могут быть использованы в качестве предиктора трансформации ВНАД в АГ, поскольку встречаются среди лиц I группы достоверно чаще. Оптимальным является граничное значение 1000 ЖЭС: минимальный ТКФ, максимальные прогностическая ценность и отношение правдоподобия положительного результата. Чувствительность и специфичность признака «желудочковая эктопическая активность с количеством ЖЭС ≥ 1000 за сутки» относительно невысоки: 60 и 75 % соответственно.

Таблица 1

Распределение пациентов из групп АГ и ВНАД по количеству желудочковых ЭС за сутки (данные ХМ ЭКГ)

|

Граничные значения кол-ва ЖЭС |

≥ 1 |

≥ 100 |

≥ 1000 |

≥ 3000 |

≥ 5000 |

≥ 10000 |

|

|

АГ (n = 80) |

есть |

80 |

58 |

48 |

19 |

10 |

3 |

|

нет |

0 |

22 |

32 |

61 |

70 |

77 |

|

|

ВНАД (n = 20) |

есть |

20 |

8 |

5 |

3 |

2 |

1 |

|

нет |

0 |

12 |

15 |

17 |

18 |

19 |

|

|

Чувствительность |

1 |

0,725 |

0,6 |

0,2375 |

0,125 |

0,0375 |

|

|

Специфичность |

0 |

0,6 |

0,75 |

0,85 |

0,9 |

0,95 |

|

|

1 – Специфичность |

1 |

0,4 |

0,25 |

0,15 |

0,1 |

0,05 |

|

|

ПЦПР |

0,8 |

0,879 |

0,906 |

0,864 |

0,833 |

0,75 |

|

|

ПЦОР |

0,353 |

0,319 |

0,218 |

0,205 |

0,198 |

||

|

ОППР |

1 |

1,813 |

2,4 |

1,583 |

1,25 |

0,75 |

|

|

ОПОР |

0 |

0,165 |

0,3 |

0,648 |

0,788 |

0,914 |

|

|

р (ТКФ) |

> 0,05 |

0,0087 |

0,0061 |

> 0,05 |

> 0,05 |

> 0,05 |

|

Примечания: есть – количество лиц данной группы с количеством ЖЭС за сутки не ниже приведенного граничного значения (т.е. условие выполняется). Нет – количество лиц данной группы с количеством ЖЭС за сутки ниже приведенного граничного значения (т.е. условие не выполняется). Чувствительность в данном случае отражает способность теста прогнозировать трансформацию ВНАД в АГ и равна отношению количества лиц с развившейся АГ и выполненным условием (для каждого граничного значения) к количеству лиц с развившейся АГ (80). Специфичность в данном случае отражает способность теста прогнозировать отсутствие трансформации ВНАД в АГ и равна отношению количества лиц с неразвившейся АГ и невыполненным условием (для каждого граничного значения) к количеству лиц с неразвившейся АГ (20). ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата, ПЦОР – прогностическая ценность отрицательного результата. ОППР – отношение правдоподобия положительного результата, ОПОР – отношение правдоподобия отрицательного результата. р отражает достоверность (точный критерий Фишера – ТКФ, двусторонний вариант) различий (для каждого граничного значения) между долями лиц с выполненным условием в группе с трансформацией ВНАД в АГ (νI) и группе с неразвившейся АГ (νII).

Рис. 1. ROC-кривая для количества желудочковых ЭС за сутки (по данным ХМ ЭКГ). Точки на кривой – граничные значения количества ЖЭС

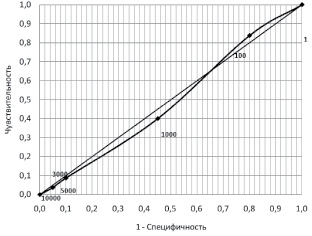

При изучении суправентрикулярной эктопической активности были получены следующие данные. В I группе у 13 человек было зарегистрировано менее 100 СВЭС в сутки, у 35 человек – от 100 до 999, у 25 – от 1000 до 2999, у 4 – от 3000 до 4999, у 3 – от 5000 до 9999. Во II группе у 4 человек было зарегистрировано менее 100 СВЭС в сутки, у 7 человек – от 100 до 999, у 7 – от 1000 до 2999, у 1 – от 3000 до 4999, у 1 – от 5000 до 9999. Десять тысяч и более СВЭС за сутки ни у кого из испытуемых зарегистрировано не было. Для оценки возможности прогнозирования трансформации ВНАД в АГ при помощи признака «суправентрикулярная эктопическая активность с количеством СВЭС ≥ Х за сутки» и определения оптимального значения Х был проведен анализ, результаты которого представлены в табл. 2 и на рис. 2.

Таблица 2

Распределение пациентов из групп АГ и ВНАД по количеству суправентрикулярных ЭС за сутки (данные ХМ ЭКГ)

|

Граничные значения кол-ва СВЭС |

≥ 1 |

≥ 100 |

≥ 1000 |

≥ 3000 |

≥ 5000 |

≥ 10000 |

|

|

АГ (n = 80) |

есть |

80 |

67 |

32 |

7 |

3 |

0 |

|

нет |

0 |

13 |

48 |

73 |

77 |

80 |

|

|

ВНАД (n = 20) |

есть |

20 |

16 |

9 |

2 |

1 |

0 |

|

нет |

0 |

4 |

11 |

18 |

19 |

20 |

|

|

Чувствительность |

1 |

0,8375 |

0,4 |

0,0875 |

0,0375 |

0 |

|

|

Специфичность |

0 |

0,2 |

0,55 |

0,9 |

0,95 |

1 |

|

|

1 – Специфичность |

1 |

0,8 |

0,45 |

0,1 |

0,05 |

0 |

|

|

ПЦПР |

0,8 |

0,807 |

0,780 |

0,778 |

0,750 |

||

|

ПЦОР |

0,235 |

0,186 |

0,198 |

0,198 |

0,2 |

||

|

ОППР |

1 |

1,047 |

0,889 |

0,875 |

0,75 |

||

|

ОПОР |

0 |

0,033 |

0,330 |

0,821 |

0,914 |

1 |

|

|

р (ТКФ) |

> 0,05 |

> 0,05 |

> 0,05 |

> 0,05 |

> 0,05 |

> 0,05 |

|

Примечания: есть – количество лиц данной группы с количеством СВЭС за сутки не ниже приведенного граничного значения (т.е. условие выполняется). Нет – количество лиц данной группы с количеством СВЭС за сутки ниже приведенного граничного значения (т.е. условие не выполняется). Остальные обозначения те же, что и в табл. 1.

Рис. 2. ROC-кривая для количества суправентрикулярных ЭС за сутки (по данным ХМ ЭКГ). Точки на кривой – граничные значения количества СВЭС

В противоположность желудочковой эктопической активности ни для одного из граничных значений количества СВЭС не установлено статистически значимых различий в доле лиц с наличием признака в I и II группах. Графическим отражением данного факта является «близкое» расположение ROC-кривой к прямой Чувствительность = 1 – Специфичность. Следовательно, суправентрикулярная эктопическая активность не может являться предиктором трансформации ВНАД в АГ, что также подтверждается низкими значениями прогностической ценности и отношения правдоподобия положительного результата.

Поскольку у всех пациентов регистрировались ЖЭС, оказалось возможным у всех пациентов исследовать ТСР в качестве неинвазивной оценки состояния барорефлекторной чувствительности. У каждого исследуемого определяли средние показатели начала (ТО) и наклона (TS) турбулентности. Для выяснения прогностического значения каждого признака в отдельности, а также в их или- и и-комбинации определяли количество пациентов, у которых патологическое значение имел один из показателей, хотя бы один и оба показателя соответственно. За патологические принимали значения ТО > 0 % и TS < 2,5 мс/RR. Распределение пациентов и рассчитанные прогностические характеристики признаков приведены в табл. 3.

Таблица 3

Количество пациентов из групп АГ и ВНАД с патологическими значениями показателей ТСР (по данным ХМ ЭКГ)

|

Параметр ТСР |

TO |

TS |

TO или TS |

TO и TS |

|

|

АГ (n = 80) |

есть |

32 |

37 |

46 |

23 |

|

нет |

48 |

43 |

34 |

57 |

|

|

ВНАД (n = 20) |

есть |

3 |

4 |

6 |

1 |

|

нет |

17 |

16 |

14 |

19 |

|

|

Чувствительность |

0,4 |

0,4625 |

0,575 |

0,2875 |

|

|

Специфичность |

0,85 |

0,8 |

0,7 |

0,95 |

|

|

1 – Специфичность |

0,15 |

0,2 |

0,3 |

0,05 |

|

|

ПЦПР |

0,914 |

0,902 |

0,885 |

0,958 |

|

|

ПЦОР |

0,262 |

0,271 |

0,292 |

0,250 |

|

|

ОППР |

2,67 |

2,31 |

1,92 |

5,75 |

|

|

ОПОР |

0,51 |

0,43 |

0,30 |

0,68 |

|

|

р (ТКФ) |

0,039 |

0,042 |

0,044 |

0,037 |

|

Примечания: есть – количество лиц данной группы с патологическим значением указанного параметра ТСР или их комбинации (т.е. условие выполняется). Нет – количество лиц данной группы с невыполненным условием. Остальные обозначения те же, что и в предыдущих таблицах.

Из таблицы видно, что как по каждому параметру в отдельности, так и по их и- и или-комбинациям доля пациентов с наличием признака в группе I была достоверно выше, чем в группе II. Следовательно, все рассмотренные критерии могут выступать в роли искомых предикторов. Прогностическая сила ТО и TS сравнима, но наибольшую прогностическую ценность имеет и-комбинация данных параметров: специфичность данной комбинации достигает 95 % (правда, в ущерб невысокой чувствительности). Преимущество использования данного признака для прогнозирования подтверждается самыми высокими для изучаемых параметров ТСР прогностической ценностью и отношением правдоподобия положительного результата. Или-комбинация ТО и TS, напротив, имеет минимальную прогностическую силу.

Таким образом, предикторами трансформации ВНАД в АГ в ближайшие 5 лет по результатам ХМ ЭКГ могут служить следующие признаки:

– количество ЖЭС ≥ 1000 в сутки, но не какое бы то ни было количество СВЭС;

– патологические показатели ТСР (начало и наклон турбулентности).

На первый взгляд может показаться, что желудочковая эктопическая активность совершенно не имеет отношения к механизмам развития АГ, поэтому соответствующий прогностический признак выглядит несколько неожиданным. Однако можно предположить, что наличие желудочковой эктопической активности свидетельствует о несбалансированности симпатических и парасимпатических влияний в пользу преобладания первых. Это предположение подтверждается данными различных авторов [1, 3] об относительной бедности вагусного и доминировании симпатического эфферентного представительства в сократительном миокарде желудочков. С приведенным предположением согласуется и факт более частого формирования АГ у лиц с ВНАД и патологическими показателями ТСР, что косвенно свидетельствует о нарушении барорефлекторной чувствительности и холинергической недостаточности.

Итак, если тот факт, что желудочковая эктопическая активность (высоких градаций), снижение барорефлекторной чувствительности, нарушение ТСР являются предикторами внезапной сердечной смерти у пациентов с органической патологией сердца, является общеизвестным, то в настоящем исследовании получены новые данные, свидетельствующие о возможности применения этих признаков в прогнозировании трансформации ВНАД в АГ.

Заключение

У лиц с ВНАД предикторами развития АГ в ближайшие 5 лет могут служить желудочковая эктопическая активность с количеством ЖЭС ≥ 1000 в сутки, а также патологические значения начала и наклона турбулентности. Наличие суправентрикулярной эктопической активности, независимо от количества ЭС, выступать в качестве предиктора не может.

Рецензенты:

Каде А.Х., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической патофизиологии, ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар;

Адамчик А.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар.

Работа поступила в редакцию 11.09.2014.

Библиографическая ссылка

Ковалев Д.В., Курзанов А.Н., Скибицкий В.В., Пономарева А.И. ЭКТОПИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК ПРЕДИКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСОКОГО НОРМАЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-2. С. 284-289;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35333 (дата обращения: 29.12.2025).